因为,孤独几乎是完美的

闲言

Additional comment

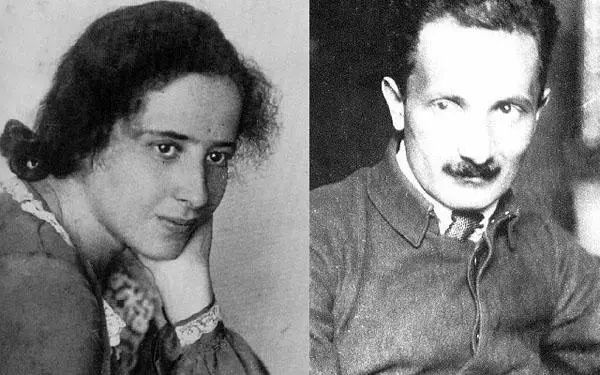

汉娜

•

阿伦特,犹太人,

14

岁时开始阅读康德的《纯粹理性批判》,

17

岁醉心于克尔凯郭尔的著作和神学研究,后拜海德格尔为师,

20

世纪四五十年代提出著名的“平庸之恶”“极端之恶”。当阿伦特第一次见到海德格尔的时候,她

18

岁,是个年轻漂亮且求知欲旺盛的女大学生;而海德格尔是一位内敛沉静的学者,

35

岁的哲学教授。今天就来说说他们之间的故事,一段

20

世纪最富争议的爱和思的往事。

只要爱人的面容还残留在你的心底,世界就仍是你的家。

——奥尔罕·帕慕克《我的名字叫红》

1975

年,秋末。

我已经老了,很老很老。

他也老了,比我老的更厉害。自八年前,我每年都会来看他。这次,我们俩都有预感:恐怕这是今生最后一次见面了。

去年,在阿伯丁做演讲时,突发的心肌梗死差点儿要了我的命。自那以后,我就不再那么玩命了。对一个行将就木的老女人来说,

68

岁的身体已经无力再承担《精神生活》的写作。我不知道我还能不能写完。但我需要休息,真的需要休息,哪怕只是为了短暂停留,回忆一下我绝称不上传奇的一生。

是的,他比我老的更厉害,都

85

岁的老头子了,还能不老么(请原谅一个上了年纪的女人的絮叨)?他生着病,而且几乎都耳聋了。我们见面,语言已经没有了存在的必要。或许我们都知道是诀别了,所以这次见面,气氛显得并不轻松。其实这也没什么,自

51

年前我遇见他开始,我这一生,就再也没轻松过。

1924

年,德国,马尔堡大学。

在此之前,父亲在

7

岁时就离开了我们,随后的战争又迫使母亲带着我从哥尼斯堡逃到了柏林。阴郁、悲痛的生活促使我开始阅读康德的著作。真的没想到,对哲学的兴趣竟然决定了我的一生。中学时期,我为雅斯贝尔斯和海德格尔的批判性观念而痴迷不已。这份痴迷最终让我走进了他所执教的这所大学。

阿伦特与海德格尔

作为一名哲学系的学生,在希腊语和神学之间徘徊良久之后,我终于还是决定选择他的现象学。他应该感受到我的心意了吧,作为“现象学之子”,他没有理由感受不到啊。是的,我爱上了他,他也爱上了我,但他有老婆,还有

2

个孩子。可那又怎样?一切都是值得的。

海德格尔夫妇及两个儿子

他就像天上的星辰,永远都是那么璀璨而又遥不可及,我没法不为他神魂颠倒。他就像父亲一样,写给我的那些充满代码的情书如同甜蜜诱惑的小游戏,让人沉迷。每个傍晚,我穿着最喜欢的绿裙子穿越荒野,来到他的窗前,最期待那扇窗是开着的,这样我就能够敲三下门,而后门开,迫不及待的投入他的怀抱。他是那样健壮啊,这个自诩是农夫的怪蜀黍、坏人,让我沉底融化了。他是那样神秘,那么有魔力,就像他后来将自己令人生畏的激情献给穷凶极恶的希特勒一样,我把自己最美好的初恋献给了他。这份情感的“罪恶”,常常甜蜜的令我窒息。是的,遇见他,爱上他,我彻底沦陷了。

多年之后,他对我说,那是他一生中最富有创作激情的时刻。但在这段感情里,无论我多么无所畏惧,多么不计较,我始终只能仰望他。事后我才明白,他对哲学的抱负其实远高于对我的爱,尤其那段时间里,他全身心地撰写《存在与时间》,根本顾不上我。

海德格尔的笔记

为了逃离这种单向的爱情,

1926

年课程结束时,我离开马尔堡,去了海德堡大学,跟随我一生中最重要的老师雅斯贝尔斯攻读博士。人生真是讽刺啊,我的博士论文竟然是关于爱的。可和他的那份爱并没有让我走出无家可归的孤独。两年后,他的《存在与时间》出版,我等到的却是令我万箭穿心的分手信。是的,他用一封信结束了我们过去的四年。

我在给他的回信中写道:“你给我指引的道路,远比我想象的要漫长和艰辛,我将为此耗去经久的人生……如果我失去了对你的爱,就失去了活着的权利……上帝保佑,我死后更加爱你。”

如此卑微,如此悲戚,如此绝望,我整个人,彻底跌进了尘埃里。

1933

年,阿道夫·希特勒以高票当选德意志第三帝国总理。

过去的几年里,在我们时断时续的联系中,我在他身上感受到了政治环境的变化。作为一个犹太人,我不能忍受国家社会主义工人党(纳粹党)的反犹指控。早在希特勒上台以前,我就质问他,你的所有反犹指控是不是都是发自内心的?可我怎么也没有想到,这一年,这个呼吁“人,应当诗意的栖居”的人,竟然公开加入了纳粹,接任弗莱堡大学校长,宣誓对“元首”绝对的效忠。也就在这一年,因为支持犹太复国主义者的工作,我被盖世太保拘捕了。幸运的是,后来我被释放了。我知道,德国已经待不下去了,那就去法国吧,那里是流亡者的天堂。

二战期间追随纳粹的海德格尔

1933

年,是我生命的分界线,这一年,我从德国流亡到法国;这一年,我结束了我的第一次婚姻。谢谢你,安德斯,虽然我没有爱过你,但你是个好人,我真的很感激你陪我度过了过去异常艰难的四年。

自他加入纳粹的那一刻起,我的心,就已经死了。自那以后的十七年间,我们再无联系,再无瓜葛,再无交集。而那时的我,并不知道,随后将要经历怎样地百般折磨。

流亡到巴黎的那些日子里,我无数次回想和他在一起的那些时光。我想,他对我的启蒙和影响,是其他任何人和事都无法比拟的吧。他教会了我缜密思考,让我受益终生。在我发现他在浪漫的反现代主义掩饰下的可笑的纳粹本质之前,他一直都是我的“思想楷模”。毫无疑问,这种本质源自于他的无世界性。他的“此在”让我深受启发,这让我相信,没有什么来自“存在”,必须寄希望于新的政治科学。特别是政治环境的变化让我更加确信,我们需要一种对政治反思的方式和方法,而这不应该是他那种孤独的“烦”“畏”、无世界的可怕深渊,而应当是对人类境况的关注。

初到巴黎的阿伦特,1933年

可他在我们分道扬镳后,并没有对我在哲学上的发展怀有丝毫的兴趣。即便如此,他竟然还口口声声地说,我是他从第一部著作以来写作的灵感之源和生命之爱。

他是个大骗子,绝对的渣男,我想。

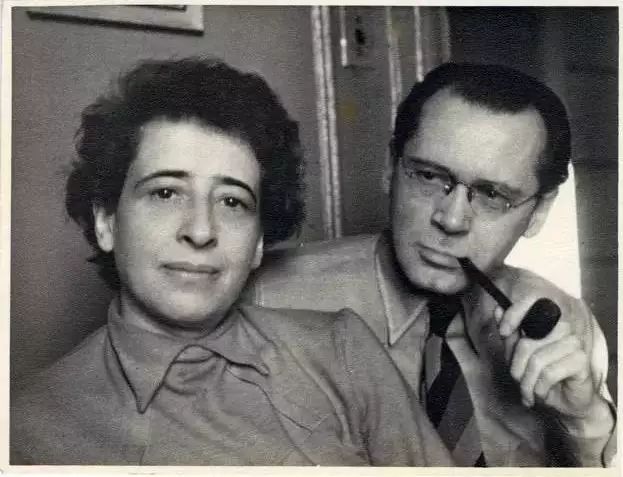

阿伦特与丈夫海因里希·布吕歇尔

在我流亡巴黎的日子里,我遇见了我一生中最重要的人,海因里希·布吕歇尔。起初和他交往时,我很谨慎,我觉得我已经不可能再像从前那样爱一个人了。然而,随后的几年,这个具有国际视野、充满人情味、愿意为我牺牲奉献、迷恋我的思想的柏林人,改变了我的初衷。

1940

年,我们在巴黎结婚。此后的岁月里,我们相互扶持,从巴黎又流亡到纽约,颠沛流离中,我们始终不离不弃,直到

1970

年他先于我离开这个世界,我们牵在一起的手才分开。

1943

年,当我知道纳粹集中营里所发生的一切时,我开始研究在欧洲和世界到底发生了什么,该如何理解这一切。只要有一点空闲,我就将几乎全部的精力用在研究这个问题上。直到

1951

年《极权主义的起源》出版,我对“极端之恶”的考察才算彻底终结。

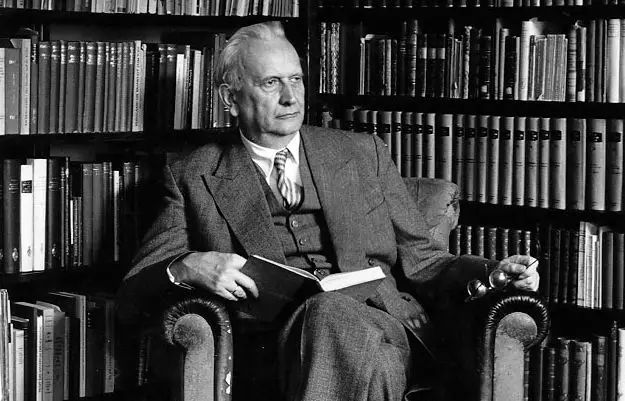

这本书的德文版出版后,像父亲般疼爱我的恩师雅斯贝尔斯读了之后大加赞赏,而且亲自作序,他说这本书为时代提供了道路,指明了方向,是一部伟大的著作。恩师的谬赞,让我每当回想这段岁月,都觉得那十年磨一剑的艰辛是值得的。

1950

年,时隔十七年后,我和他终于恢复了联系。久别重逢,他老了,他眼中昔日的少女也已步入中年。可我为什么还是会如此激动不已?这真让人难为情。我难道还深爱着他么?

是的,我还爱着他。可是我释然了,异常艰辛的生活和布吕歇尔的长情陪伴,让我终于有能力和他坦诚相见。惊讶不已的人应该是他吧,他曾经垂青怜悯的那棵小草,十七年间,已经长成了一棵大树。

但我需要他给我一个答案:为什么要效忠纳粹?为什么要支持对犹太人的种族灭绝?

可他没有给我答案,他拒绝对自己过去与纳粹丑恶的勾连作出反省和清算。

纳粹集中营

或许,他是个人格分裂的人,既虚伪肤浅又深刻真诚。我不知道。但当我听说战争时期,德意志国防军的士兵曾佩戴他的像章向前冲锋时,我还是感到不寒而栗。

恩师和我一样,对他身上那种“向死而生”的可怕激情感到深深地困惑和恐惧。因为他拒绝反省,恩师已经断绝了和他的通信。即便是他饱含真情地为恩师的七十大寿写下虔诚的敬畏致辞,恩师依然不为所动。

阿伦特的恩师雅斯贝尔斯

和他相比,恩师是一个多么伟岸的男人。多年以后,当我和恩师说起和他的那段过往,恩师和蔼地说,“是么?那太有意思了。”多么温和的男人啊。纳粹开始反犹时,身为犹太人的师母为了不连累恩师,想要和恩师离婚。恩师没有答应,只说了一句,“那样的话,我全部的哲学都没有意义。”吉人自有天相,恩师和师母最终得以捱过艰难的战争岁月。这个令人高山仰止的男人,他的个人修养和学识使他有能力、有勇气抵制国家社会主义,他才是我思想上真正的“楷模”。

可是,十七年后重逢,我再一次沦陷了。当他因为和纳粹的关系四处遭受谴责鄙视痛斥时,我为修复他的形象而四处奔走:亲自去耶鲁讲授他的哲学思想;积极推动他的著作在美国出版;替他的行为辩护;帮助已然潦倒的他拍卖《存在与时间》的手稿;为了照顾他的情绪,我甚至放弃为恩师致辞;《人类境况》出版时,我甚至小心翼翼地不想让他知道。我怕他受不了,受不了那个永远听他话的

18

岁绿衣姑娘有一天也会成为名人并超越他……

1961

年,当阿道夫·艾希曼被以色列摩萨德特工抓获时,我作为《纽约客》的特派记者,见证了庭审的全程,据此写出的《艾希曼在耶路撒冷:关于平庸之恶的报道》,让我遭受了巨大的非议。我不知道世人是怎么理解“平庸之恶”在艾希曼这样无思想、无判断之人身上是如何体现的,我根本没有为纳粹反犹辩护的意思,一丝一毫都没有。我只是想提醒世人,“极端之恶”的原罪潜伏在每个人的心底,希特勒、斯大林的出现也许是偶然,但是“极端之恶”只有与无思想、无判断的无根大众的“平庸之恶”合谋,才能导致人类所有体面道德的系统性崩塌。而要想抵御这种齿轮般地“恶之平庸性”,只有重返公共性的历史场域,借助思考和判断,形成真正意义上的政治共同体。

受审的艾希曼

1963

年,《艾希曼在耶路撒冷》出版,国之内外是怎样的风雨不止,我已经不想再去回忆。非常感谢玛丽·麦卡锡,她给了我坚强有力的支持,积极为我辩护,这构成了我们二十五年友谊的最佳见证。

1970

年,布吕歇尔在曼哈顿滨海大道我们的家中突发心脏病,数小时后他在医院与世长辞。那一刻,我忽然觉得自己其实一无所有,

30

年婚姻生活的一切积淀、记忆,都被他带去了另一个世界。世界本来就是有死之人的世界,可我们偏偏要追求不朽。我已经老了,这世间真的有什么能够不朽么?

在美国定居的阿伦特(后排左二)与朋友们

1967

年以后,每一年我都会去看他,就像我开头说的那样(对不起,请原谅一个上了年纪的女人的絮叨)。现在已经第九个年头了,他老的近乎痴呆,我老的像个四处漏风的破房子。也许,等我有一天真的去了另一个世界,和布吕歇尔重逢时,他会笑话我根本就不像个深邃、理性的哲学家,穷其一生也不过是个感性、偏执的傻女人。布吕歇尔会“谴责”我,说他这个欺压老师、投靠纳粹的渣男、农夫根本不值得我这样去爱么?