在这里

遇见最有个性的大学生摄影师

轮到你了new

第

8 9

期

﹁

他

是

谁

﹂

孟祥

毕业于湖北美术学院

现就读于新南威尔士大学艺术系

WeChat:

MENG18632115809

﹁

他

的

作

品

﹂

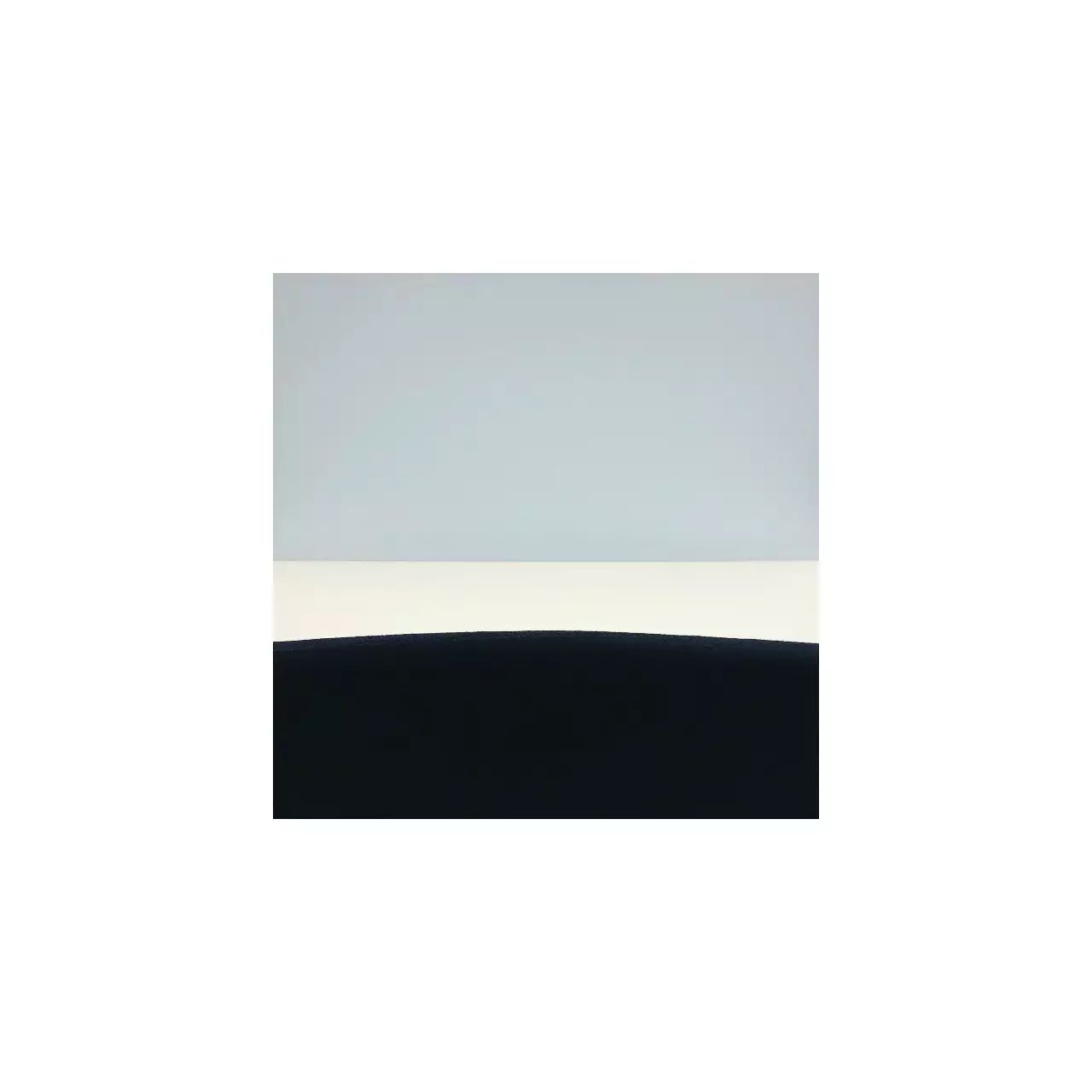

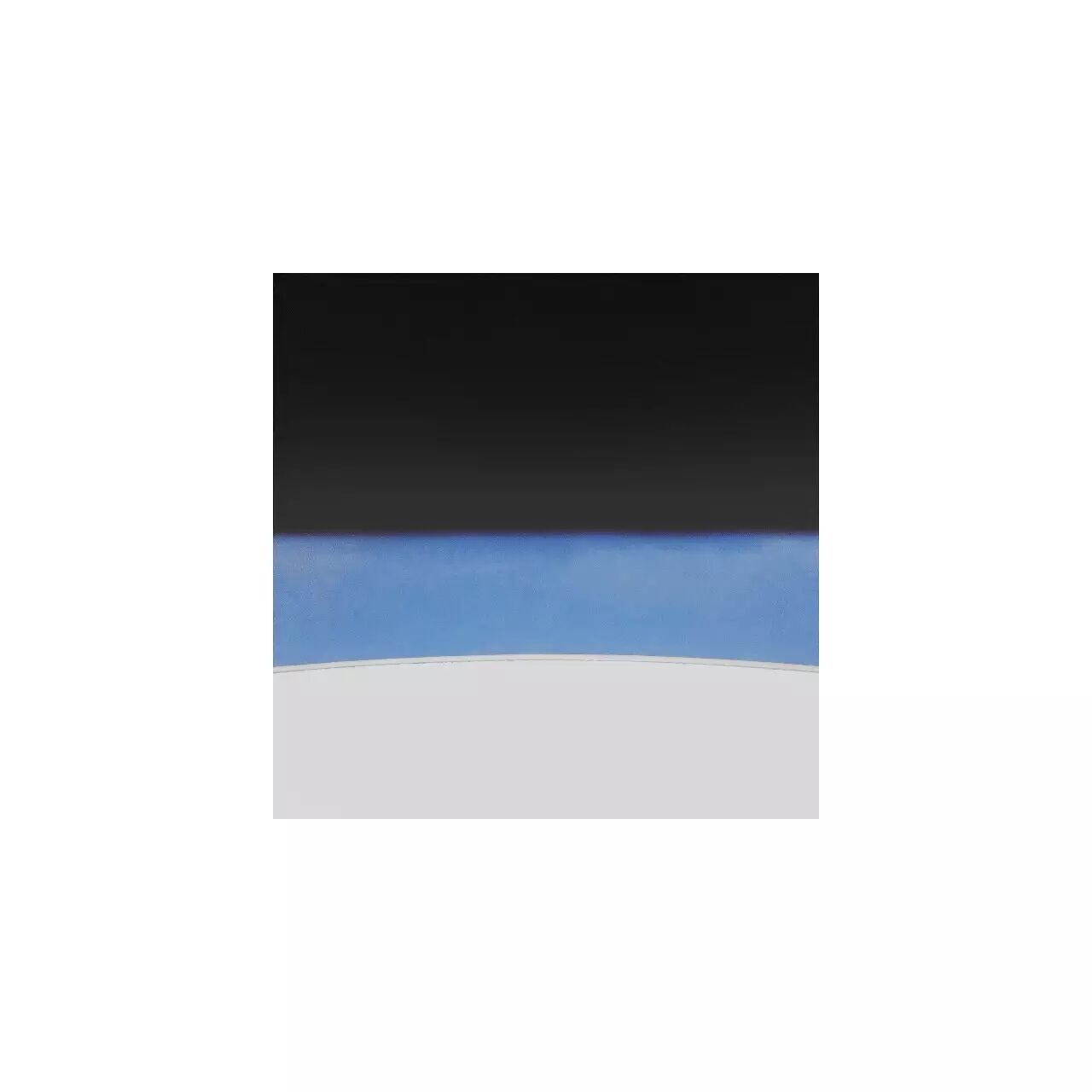

《

BC219

》

这组作品是用手机拍摄。寻找了合适的视角,将生活中的三维空间以二维平面再现。

多数情况下,人们对于三维景观已经司空见惯

。

而这种类似于图片制作软件绘制的图形,来源于三维呈现于二维,又在观者的想象中还原成三维

。

其中的矛盾和想象的空间变得十分有趣。

轮:

拍照是从什么时候开始的,大学摄影专业的经历对你拍照产生了怎样的影响?

M

:

最早接触摄影大概是从高中开始, 第一个数码卡片相机还是父亲给的。那时候纯粹是兴趣使然,拿着它拍些花花草草也不讲章法,就图一乐。

说到大学摄影专业对我的影响,打个比方,摄影就好比是西餐,大学四年教会我的东西就是努力学习和实践怎么吃这个西餐。“非但晓得吃什么,还应该弄清楚怎么吃”,用姜伟老师这句话来回答这个问题十分合适。大学毕业之后,应该对摄影有一个相对完整的认识,知晓自己的位置和以后要走的路。好比说一个人在浓雾中行走,走着走着隐约看到前方有一盏路灯,心里有了一个笃定的方向,朝着那儿走就是了。

轮:

通常你拍照片是主题先行,还是别的情况?

M:

一般比较少主题先行,就像这组作品也是先进性实验觉得可行之后再把数量扩大,有了一定基础之后再确定一个方向。这样一方面做起来稍显轻松,不会为主题所累,另一方面艺术在进行过程中比较多变,需要不断摸索和学习,这样的方法更适合我一些也更稳妥。

轮:

这组题材的名字很有意思,有什么寓意吗?

M

:

想这个名字没有什么原因,就是抽象的作品想了一个没什么意义的词。

轮:

这组照片构成感很强,你平常接触的哪些内容对这组创意产生过影响?

M

:

最初的时候是借鉴Shirara Shahbazi和Lewis Baltz的构成风格摄影作品,自己开始思考能不能在现实生活中寻找一些场景进行平面化创作,就开始一点点尝试丰富筛选,最终完成了这组作品。

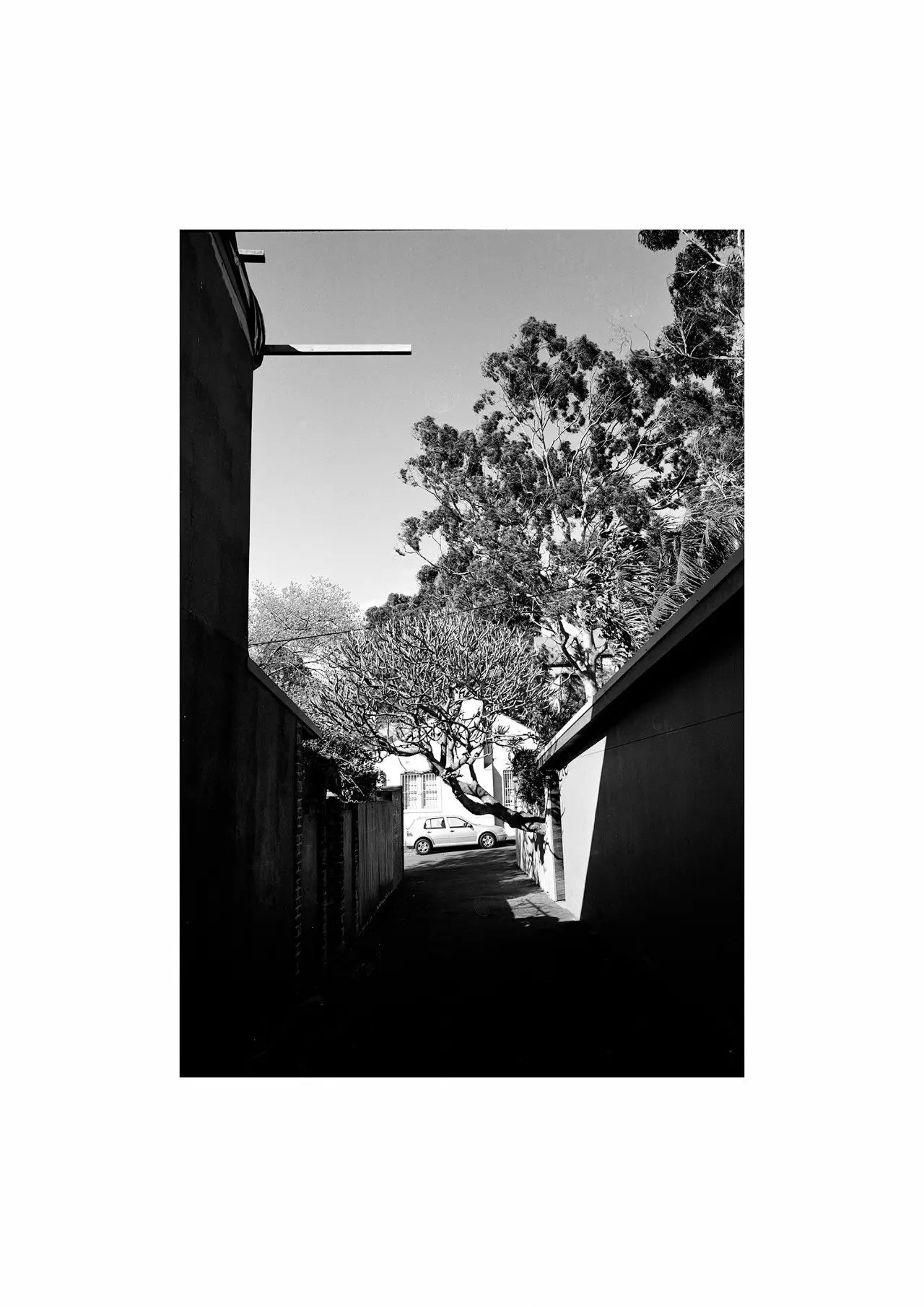

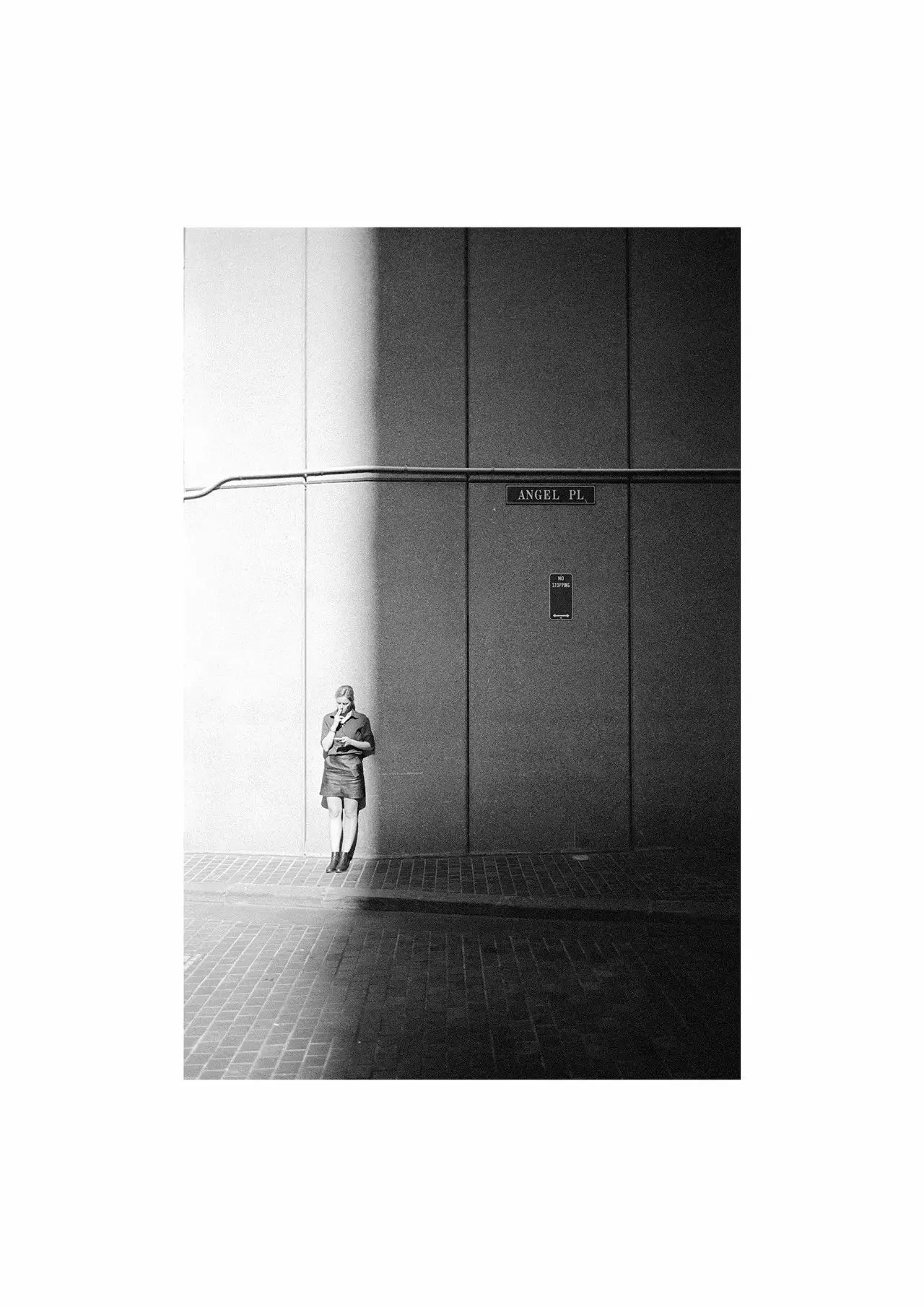

《Stomachache》

本组作品拍摄于悉尼街头,采用35毫米胶片拍摄,作品放大尺寸为12X15英寸。

这组作品旨在探究当代社会中人与人, 人与物,物与物之间的相互关系。自然的力量在改变这个社会,人类的力量也在改变它,当这两种力量交织在一起时就会产生十分有趣的社会景观影像。

轮:

照片关于彩色或者黑白的处理,你是如何选择的?

M

:

我拍照一般选择黑白比较多,除非看到特别吸引自己的颜色出现彩绘考虑用彩色呈现。更多时候我倾向黑白,也是因为它能提供一个相对冷静单纯的思考环境,摒弃了色彩的干扰,使得更加集中在画面构图和光影传达。

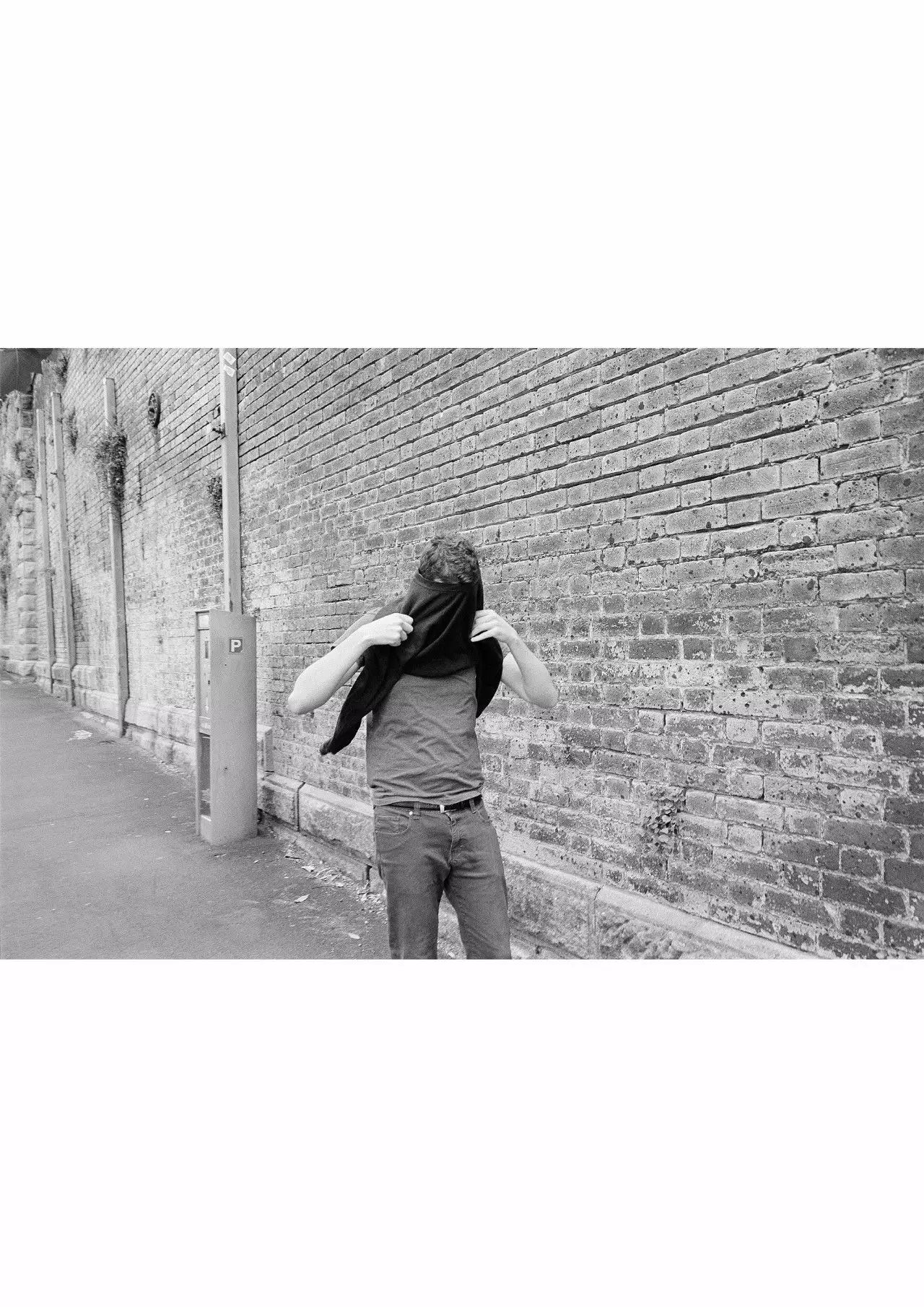

轮:

封面那张照片是你相对比较喜欢的,有什么故事吗?

M

:

在街上偶然拍到的,之所以喜欢可能是比较契合自己现在的状态吧。一个人蒙住了眼在路上行走,整个场景也显得比较有趣。就像我之前说的,可能很难描述为什么喜欢一张照片或者为什么不,也许看到照片的瞬间感觉对了,在照片里找到了自己想说却又说不出来的话,也许是找到了那种“哭不出来的浪漫”。

轮:

拍照这件事对你而言,意义是怎样的。

M

:

就像是用照片为自己做日记吧。刚开始接触摄影时可能要有点使命感,看到新的表达方式独特的效果会想去尝试。现在反倒觉得对于我最大的意义就是记录,为自己的情感,观察,思考寻求一个载体,本质上和文字音乐是一样的:为以后重新回忆起这些日子留下一个线索。毕竟人不能总盯着眼前的六便士,得有点儿时间抬头看看月亮。

轮

:

你觉得镜头后的自己,在拍照时是处在一个什么样的位置?

M

:

我觉得摄影者始终处在一个旁观者的位置,无论在创作过程中还是作品完成之后。

摄影十分有趣的一点就在于他无限贴近真实却始终与真实保持着一点距离,无论这距离来自于镜头胶卷还是摄影者个人的主观取舍,将照片始终笼罩在一种奇特的说不清道不明的氛围之下,这也根本上决定了摄影的旁观性地位:无限贴近真实却又无法消除最后的一点主观,毕竟拿起相机的那一刻主观取舍就已经发生,或多或少。所以摄影师就依赖着无限客观来表达自己的所思所想,所闻所感。