本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

问丨

战国初期,位于中原的魏国拥有一支强大的部队--魏武卒。依靠这支魏武卒为核心的魏国人,是那个时代的霸主。但后来在对秦国和齐国的战争中,这些魏武卒损失很大,魏国也因此衰落。那么后来者为什么不尝试重建一支魏武卒部队呢?

魏武卒是魏国率先进入古代军国主义的标准之一

魏武卒的崛起与出名,本身是一个历史发展到特定年代的符号想象。

这批人并不是什么一蹴而就的顶层设计发明,而是一个漫长演化过程中的中间产物。可以说,魏武卒并不是无法重建,而是后来重建了也没有刚刚出现时那么凸出。

魏武卒的出现,其实就是先秦国家从旧的征服者转化为古代军国主义的标准性现象。

过去的西周封建体系下的军事贵族,以国君-诸侯-大夫-士人的结果,层层受封,并提供相应的政治、经济和军事义务。

旧的周礼制度下 贵族武士与普通人的军事义务和能力都差距巨大

其中,军事义务是这些封建领主的最重要职能。

在当时的制度下,只有这些诸侯与生活在领地核心区域的国人,是有战争义务和需求的。大多数在周礼制度下,被安置的被征服民众,其实被剥夺了参与战争的权力。这些先秦时期的野人,仅仅有纳粮和劳务输出的工作可以从事。

但在春秋时期,这种制度已经开始出现崩溃迹象。首先就是国人与野人区别的模糊化,让更多野人也可以加入军队,为国君或大夫作战。军队规模的扩大,直接造成了战争惨烈程度的增加。这又迫使国家改变体质,适应这种高强度战争的挑战。

魏国作为一个开发程度较高的中原区域强国,身处四战之地,第一个开启了大规模军国主义建设。

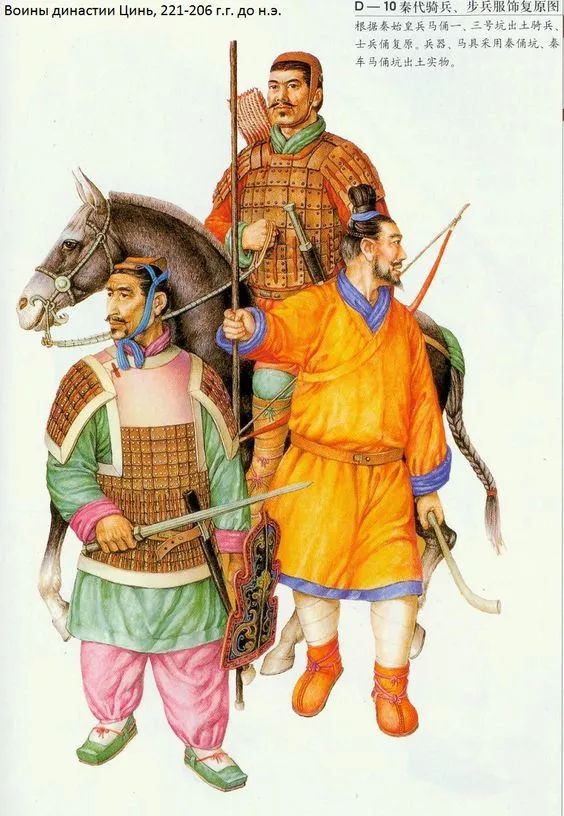

进入战国后 各国军队都开始培养国君直属的武卒部队

魏武卒就是非常典型的早期军国主义军队。在理论上已经开始要求全民皆兵的时代,国君的权势本身,就是动员力强弱的代表。魏武卒就是第一代脱离了封建体系,成为国君直属军事力量的精锐。

他们在经过一定的严格挑选后,脱离了地方贵族的束缚,在国君给予的土地上耕作。自然,在战争中他们也是直接听命于国君本人,可以迅速动员的。作为要求,他们平时还要在农闲时进行训练,以便有旅行义务的能力。

战国中期开始,魏国的这套军国制度,本身就已经不是稀罕之物。

魏国在将自己变为一个军国主义国家后,很多原本为地方大夫服务的士人,其实也就是失去了生存机会。有限的国君王庭,不能提供给大部分有识之士以机会。所以也就有了商鞅去秦国,吴起去楚国的事情。随着他们一起去的,还有这些国家的军国主义改革。至于同属三晋的赵国和韩国,都有着和魏国类似的底子,学习照搬非常方便。

秦军的主力其实也是一支放大版的魏武卒

现在,当每个国家都至少有一部分类似魏武卒的国君直属动员力量后,魏武卒本身在历史上的重要性就被稀释了。

历史上的魏国不是没有重建魏武卒样式的部队,而是重建出来的新军没有了当年那批人的特殊历史地位。更何况国君势力的扩张本身,也会引起国内的大夫们和士人的反对,他们一起的抵制也限制了新一代魏武卒扩充规模。

到了战国的后期,魏国人其实是在面对数量是自己几倍之多的秦国“武卒”的进攻。和他们一起面对秦军的赵国、韩国主力,以及相当部分的楚国军队,也是各自国家的武卒。放在这样的大背景下,魏武卒就不在显眼了。