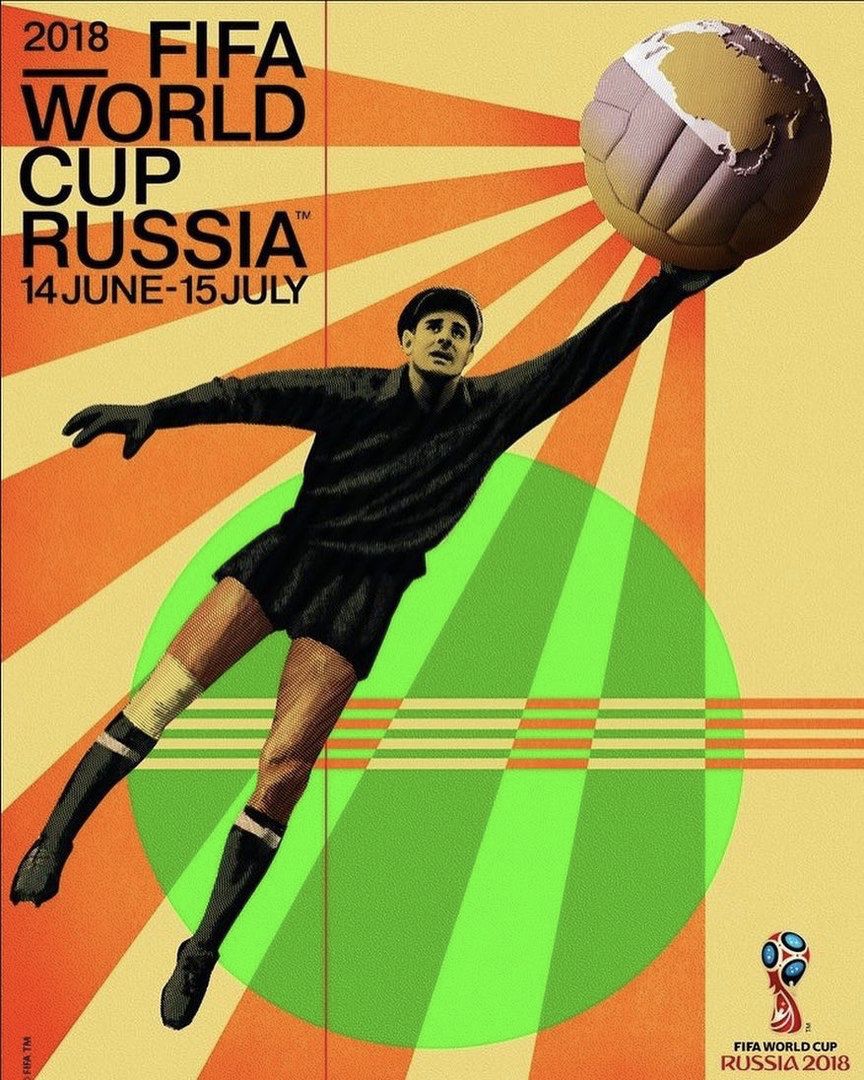

从时装品牌Gosha Rubchinskiy掀起的“后苏联风”,到最近俄罗斯世界杯发布的官方海报,都像在有意无意地提醒我们,虽然那个充满波谲云诡的国度早已退出历史舞台,

但是短短69年间造就的

苏维埃美学从未消逝。

△

Gosha Rubchinskiy 2016春夏系列

“Ready for Labour and Defense”

△

构成主义风格 & 苏联守门员Lev Yashin

当我们穿着Gosha和Vetements,被叛逆另类的后苏联青年文化所吸引时,有一种

近在迟尺的“苏联风”

却被我们忽视了。

它们关系着的事远远超出想象,比如你身边那些“融合东西”、骨骼清奇的房子、你从小住的单元楼水泥盒子……

△

广电总局

其实,建筑史上并无“苏联式建筑”这一概念。但你确确实实能看到并且辨认出它们。

这些凝聚了意识形态的时代建筑,趟过岁月之河成为今天苏联历史与风格最真实的写照。

斯大林巴洛克

在翻阅资料前,我怎么也想不到斯大林的名字会和建筑风格联系在一起。1933年,苏维埃建筑学会成立,标志着斯大林建筑时代的开始。这个时期的公共建筑多表现为:对称布局,主楼高耸,追求气势磅礴的外观和华丽的内部装饰,也因此被戏称为

斯大林巴洛克。

△

莫斯科“七姐妹”之一 艺术家公寓

除了承担相应的公共职能,这种建筑

更多是

一种意识形态的声明,一种对西方世界摩天大楼的区隔。

其风格也因苏联的领导地位,很快影响到包括新中国在内的其他社会主义国家。

△

人民革命军事博物馆

△

哈尔滨工业大学(威海)

50年代国内正值高校建设,院系上,学习苏联发展工科以服务生产;

建筑上,仿照苏联大学的格局和建筑样式

,北京学院路的“八大学院”是其中的代表。

△

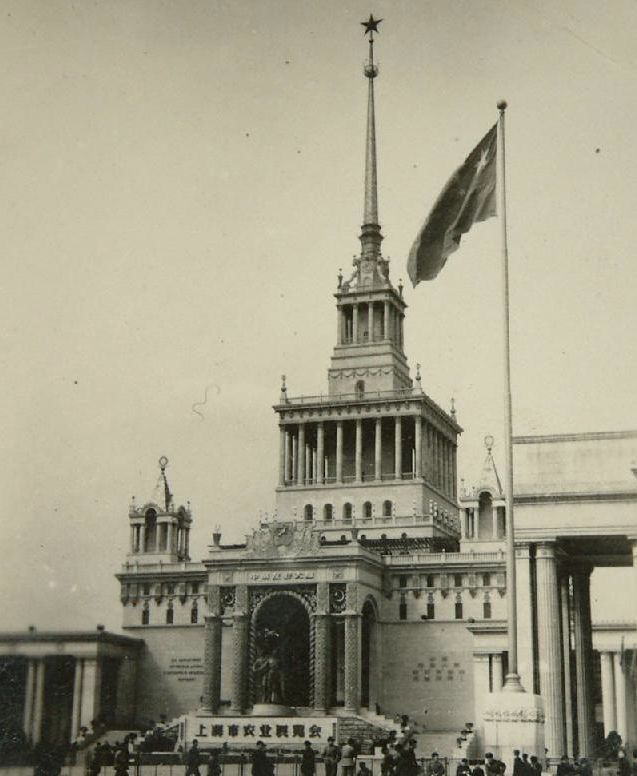

上海展览中心

上海展览中心是苏联专家在沪设计建造的第一座建筑,建成于1955年,

彼时它有另一个名字:中苏友好大厦。

大厦外形仿效圣彼得堡海军司令部大楼,内部是巴洛克式的穹顶和花饰。我曾经去过两次,一次是在辅楼看展,一次是去主楼参加活动,遗憾的是都不曾注意过建筑本身。

△

海军司令部大楼

△

上海展览中心

走进主楼,第一感觉是它比我想象中要大得多。即使灯光昏暗看不真切,也能感受到高高的穹顶所带来的几分古老与恢弘。

如果只是路过,很难会产生这种感觉。且不与陆家嘴拔地参天的高楼相比,夹在静安寺和南京西路商圈之间,这座

曾经的上海第一高楼

也显得不再意气风发。再说从这里一路到外滩,哪栋楼还没点历史?

但与弄堂里巷,租界洋楼不同,曾经瞩目的中苏友好大厦在今天的上海不属于任何一种情调或情怀。

它既没有法租界梧桐环绕的清秀,也不比万国建筑群的雄伟之势,

如同一座昔日梦想与雄心的纪念碑,

恢弘却也显得冷峻孤单。

△

上海展览中心

民族形式与“大屋顶”

苏联援建时期留下的不仅有照搬来的斯大林式建筑,也有

中国化的产物——“大屋顶”。

“大屋顶”是指仿中国传统样式的现代建筑,通俗地说,就是现代的身躯加上中式的屋顶。

它的兴盛离不开苏联的影响,其命运也在变幻莫测的政局中几经沉浮。

△

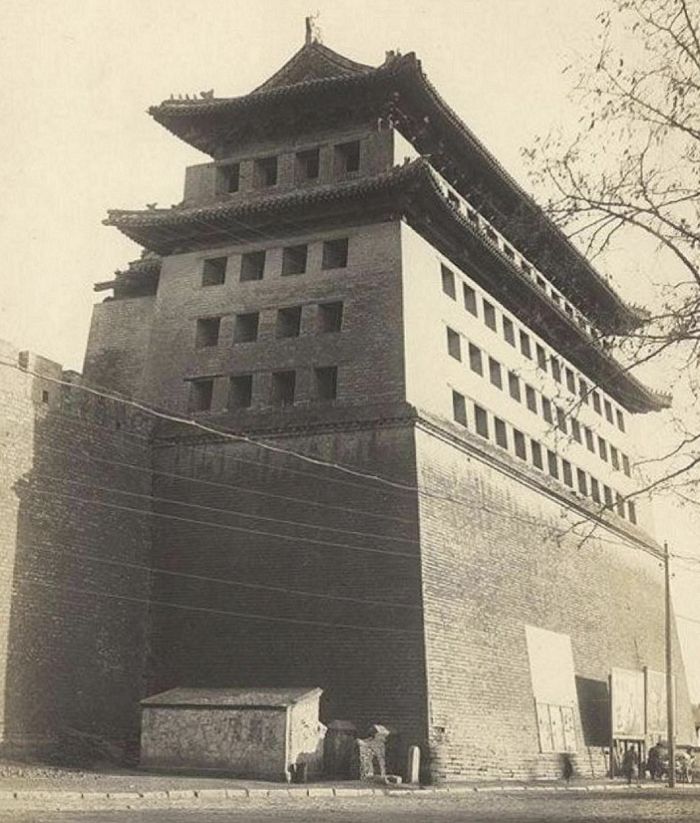

西直门箭楼(已拆除)

建筑上,斯大林推崇

“社会主义的内容,民族的形式”,

甚至连什么样的形式都为新中国琢磨好了。1949年,苏联专家访华,明确指出应将西直门箭楼作为范例。

面对迫切想与资本主义阵营划清界限的政治诉求,建筑师们没有过多时间去思考、探索,

在现代建筑上加盖屋顶和斗拱成了最稳妥的做法。

一时间,北京城里涌现出各式各样的“大屋顶”。

而这浪潮背后还有另一层原因。

△梁思成

我国著名的建筑学家,

也是传统建筑的推崇者、保护者。

在最初,首都行政中心区的规划上,苏联专家主张以天安门广场为中心进行建设;梁思成与陈占祥则呼吁远离旧城,保持故都风貌,同时发展新城。结果显而易见,长安街两侧至今仍留有苏联式的影子。

△

西长安街

眼见体量巨大的新建筑要涌入旧城,梁思成退而求其次,提出将建筑高度控制在三层内,以保留原有的天际线景观。当然,这种不经济的建议依旧被驳回。梁思成退无可退,

只得要求新建筑加盖大屋顶,尽可能地维持故都风貌。

梁思成曾公开反对这种“中西合璧”的建筑样式,还与林徽因一同设计了具有现代风格的北京大学地质馆和女生宿舍楼。

至此,梁思成从“大屋顶”的反对者变为忠实“拥趸”,

并为其辛苦奔走,直到1955年。

△

北大地质馆

1955年,国内掀起对“大屋顶”的批判,一方面因为高成本与浪费问题,另一方面,赫鲁晓夫

主张建筑的实用性

,否定了斯大林时期的建筑审美与标准。

然而“大屋顶”并没有因此被打倒,相反,为迎接建国十周年而兴建的北京十大建筑,仍以大屋顶形式居多。

夹在资本主义与复古、浪费主义岔路口的领导人,似乎还是认为后者走得通。

△

50年代十大建筑之一

全国农业展览馆

△

1995年投入使用的北京西站

功能主义与未来主义

1955年,苏维埃建筑学会被废除,斯大林建筑时代落幕,但苏

联建筑的故事还在继续。

△

按照人均面积标准进行建造和分配

的赫鲁晓夫楼

故事被分为截然不同的两部分。

前半部分,是赫鲁晓夫带领苏联人民创造出的居住奇迹。

面对二战后人口迅速增长,住房短缺的情况,赫鲁晓夫开发出一种可复制的标准化住宅模板。十年间,约四分之一的苏联人住进了新居。这种经济高效,同时也千篇一律的建筑被称为赫鲁晓夫楼。

随着156援建计划的展开,盒子式的低层公寓楼如雨后春笋般涌入新中国的工业城市,

新一代“苏联标准”再次在我们的土地落地生根,分享着属于社会主义的岁月印记。

“156项工程”是指我国一五计划时期从苏联引进的156个建设项目,从技术与设备,到厂房和工人住宅都一并包办。

△

西安 庆安社区

六七十年代,社会主义阵容的扩大和太空竞赛的屡屡告捷,让苏联成为一时风头无两的国家。人们开始设想共产主义实现之时的景象,于是诞生了一批带有科幻色彩与未来感的建筑。

这是故事的后半部分,也是落幕前的一场短暂狂欢。

△

1968年 俄罗斯

国家机器人研究院

△

1976年 格鲁吉亚

第比利斯天桥建筑

△

1985年 乌克兰 友谊疗养院

△

1994年 俄罗斯

国家科学院

天

马行空的未来主义建筑不久便因政局跌宕而淹没于历史的洪流中,其

风格也未影响到后来的中国。

半个多世纪过去了,现在回过头来审视不同时期的苏联建筑,

你仍能感受到一种向往共产主义的浪漫热情。

这个只存在

69

年的

联

邦制国家,将包括建筑在内的

艺术

与意

识

形

态紧紧

系在一起,

时代的梦想、荒诞和辉煌都在其中一一呈现。

原研哉在《设计中的设计》写过这样一段话:假如日本的现代化进程不是以“西化”的方式来进行,而是从日本古代的传统文化中孕育出现代文化,也许会变成一个与现在的日本完全不同的国家。在那种情形下,有可能产生一种可以与西方文化相对抗的设计文化。

这段话放在我们身上

也同样适用。

如果我们有幸能孕育出真正的民族风格,一种有别于“巴洛克”、“大屋顶”、“单元楼模板”的现代形象,又会是

怎样的一番景象?

你对苏联建筑怎么看?

留言上墙

🛒

好物推荐