点击上方

“

墨香中华

”可以关注我哦

“

墨香中华

”可以关注我哦

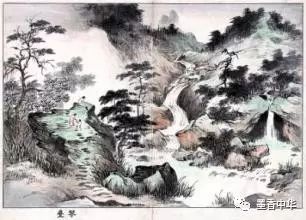

几日的西北风一刮,天上的片片鳞云,一古脑的都被吹到东海里去了。强烈的太阳光虽则消失了几分热力,但一碧如洗的长天,却开大了它的笑口。

富春江两岸的乌柏树、槭树、枫树等,在西北风的帮助下,层次分明地震落掉许多枯萎的病叶,显现出更疏匀更红艳的浓妆;稻田收割之后的那一种清新、和平的气象,就是站在县城这边的江上,远远的望去,也能感觉出来。

那一条流经县城东南的大江,潮起潮落,比起春夏时候的水量来,要浅到一丈的高度,但水色却澄清了好多,清得可以照见浮在水面上的鸭嘴的斑纹。从上游开过来的运货船只,这时候特别的多,风帆也格外的饱满;狭长的白点,水面上一条,水底下一条,似飞云也似白象,以青红的山恋,深蓝的天空和碧绿的水做了背景,悠闲、无声地在江面上来回穿梭。

江水边上看船行,摸鱼虾,采石子,挖泥沙造城池的小孩子们,个个都拖着小小的影子,在这一个午饭之前的几刻钟里,鼓动着他们的四肢,竭尽他们的气力,玩的是那样的开心,那样的畅快。

离南门码头不远的一块水边的大石条上,一个五六岁,头上养着一圈罗汉发,身上穿着青粗布棉袍子的小男孩,在太阳底下,目不转睛地张望着江水中间来来往往的帆樯。

这是一幅多么美妙的水彩画啊!

画中“头上养着一圈罗汉发”的男孩就是郁达夫。

从他那忧郁的眼神里可以看出,他内心是孤独的。

造成郁达夫内心孤独的因素是多方面的,有历史的阴影,也有现实的作用。

父亲的不幸早亡,是这一切的总根源。是啊,没有了父亲,家里的事务全落在母亲的肩上。入秋以后,她老人家更是忙的白天不是白天,黑夜不是黑夜,几乎是脚不沾地,身不暖席,匆匆来,匆匆去,一刻也不曾停歇。

乡下出租的几亩田地,到了收获的季节,她要亲自去结算,收回应得的稻谷。否则,是没有人愿意主动送上门来的,而且乡下人自有他们的小聪明和如意算盘,若不亲自到场,若不斤斤计较,他们会有一百个理由不缴、缓缴、少缴。不是说遭受风雨雷电之灾减了产,就是说旱魔肆虐影响了收成,实在是没有能力按时按量缴上租谷。

上述理由被当众揭穿后,他们又会说,虫灾也是稻谷的天敌呀,防不胜防啊,今年可就吃了蝗虫的大亏。

一句话,他们是能少缴一斗是一斗,少缴一升是一升;晚些时日缴,以次充好,也是他们惯用的小伎俩。

遇到这样的情节,陆氏夫人就不管什么情面不情面,扯着喉咙和他们争辩、吵闹,直至达到目的方才罢休。

将租谷过秤收回,这只是第一步,而将稻谷砻成米,再雇船运回城里,请人送到家中,也非一件容易的事。

附近能将稻谷砻成米的场所有好几家,谁家的出米率高,谁家的价格便宜,谁家等的时间短、速度快,这些都需要去调查研究后才能作出决定。

将米运回城中“雇船”的过程,也和将稻谷砻成米一样复杂,一点也马虎不得。

一来二往,本来两三天就能完成的事,非得费去五六天的时间不可。

家里人着急,陆氏夫人更是焦急万分,可又没有什么别的办法好想,事情总得一件一件的去做,性急吃不了热豆腐。

过去,丈夫活着的时候,这些事都是他直接去办的,尽管乡下人心眼多、难缠,但碍于他在县衙里当差的薄面,马马虎虎,还差强人意,而现在的情势就和过去完全不同。他们总认为,女人是好欺负的,得一寸就进一尺,没料到,陆氏夫人可不吃这一套。你说吵咱就吵,你说闹咱就闹,寸步不让,再狡猾的乡民也奈何她不得。

母亲下乡收租谷去了,

长兄郁华仍在杭州读书,一年难得回来几天。次兄郁浩和他是很亲近的,也能玩到一块,但他早已上私塾,吃住都在那里,几天才能回来一次,每次回来屁股还没有将凳子坐热就又走了,那里还顾得上和他玩耍。姐姐阿凤,父亲下葬不久,就忍痛割爱送到乡下给一户姓叶的人家做童养媳了。

守寡几十年的祖母,亲手送走丈夫和儿子,眼泪早已哭干,红尘看破,人间的恩怨是非也全部洞晓明白,虽然内心深处十分疼爱小孙子,但在表面上却很少流露。去尼姑庵里烧香拜佛,在客厅里念经祈祷,已成她生命和生活的一部分,那里还有多余的时间去过问家中的俗人俗事?

在郁达夫那孤独的童年里,日日和他相处在一起,有时候也讲些故事给他听,有时候也因他脾气的古怪而和他闹,结果终究是非常疼爱他的,却是那一位忠心耿耿的侍婢翠花……父亲死后,两位哥哥要上学,母亲要带长工到乡下去收租谷,家中的大小操作,全赖着翠花的一双手。

穷人家的孩子早当家,这句话用在翠花身上是再恰当不过了。

十几岁的女孩子,正是讲究穿衣打扮,追求美,享受爱,撒娇惹人怜的时光,可在翠花眼里,这一切都是水中之月,镜中之花,顶多是梦中的奢望,现实生活中连想都不敢想的。

侍奉好祖母的饮食起居,替陆氏妈妈多分担点家务,带领好小弟弟荫生,保护他的安全,是翠花的主要职责,也是她心中最大的满足和快乐。

自幼失怙,郁达夫不曾得到父爱;母亲忍辱负重,性格渐渐变得刚毅坚强,少了女性的温柔慈祥,又使他失去母爱的滋润;二位兄长的外出读书,不能和他玩耍游戏,则使他无法体验手足之情的甜蜜。

在幼年的郁达夫眼里,家庭的温暖,亲人的疼爱,所有这一切都是在翠花那里得到的。

可以这样说,翠花是童年郁达夫生活快乐的源泉,孤独心灵栖息的家园。

翠花没有上过一天的学,但在“书香世家”十几年的耳闻目染,好像多少有点文化,也许粗通文墨吧!至少浅显的小人画书还是能够看得懂的,肚子里也装填不少不知是从那里听来的民间故事和神话传说。

劳作之余的午后,或是星星闪烁的夜晚,是翠花那亦真亦幻的神话传说,和惩恶扬善的民间故事,将郁达夫带入一个万花筒般的世界。什么《牛郎织女》《白蛇传》《哪吒闹海》《田螺姑娘》《孙悟空三打白骨精》等等,既让他朦朦胧胧地度过一个个炎热的酷暑,又陪他送走一次又一次的寒冬,也打开他驰骋、想象的新天地。

五六岁时,最困绕郁达夫的就是寻找蟒蛇的事。

是从祖母的口里,抑或是从翠花的闲聊中,他知道家中的阁楼上曾住过一只大蟒蛇。

据说,这只大蟒蛇足有一二丈长,头大如斗,双眼似灯笼,会捉老鼠,能捕小鸡,一方的保护神也。它住在谁的家里,谁家就会飞黄腾达,金屋银山,财源滚滚,穿不完的绫罗绸缎,吃不尽的山珍海味,也就是说要啥有啥。

谁能看到它,准会得到一件像三太子哪吒那样的风火轮,日行千里,夜行八百,钻天入地,降妖伏魔,易如反掌。

这蟒蛇对郁达夫是太有诱惑力了,他瞒着家人,多次上阁楼里翻箱倒柜地去寻找,要看看它的真面目,最好和它交个朋友,更希望得到一件法力无边,神奇绝伦的宝贝。

阁楼上遍觅不得,他猜想那神秘莫测的蟒蛇,一定是偷偷地隐藏在院子里的某一个角落,不惜挥锹动铲,大汗淋漓地将天井中的砖头、石块下都检查了一遍,仍然是杳如黄鹤,不见踪影。

有时候,他甚至怀疑草丛里爬行的蚯蚓是蟒蛇的化身,树梢枝头吱吱鸣叫的小鸟是蟒蛇的“幽灵”附体,风雨之夜的雷电是蟒蛇的怒吼。

一条并不存在的蟒蛇,将郁达夫的童心世界搅得是周天寒彻。

对他的痴心妄想,祖母和翠花都看到了,只是会心地一笑,并没有用言语和行动去加以阻止。

祖母和翠花的纵容,更使他相信蟒蛇的存在。

家里遍寻不得,他想象,这蟒蛇很可能在一个地方住腻,住烦,到外边的世界云游去了。

那么,外边的世界是哪里呢?他困惑了。

五六岁的孩子,地理知识有限,认识世界和事物的能力尚在零的起跑线上。在他的认知范围里,出门就能看得见的鹳山,和翠花常去洗衣淘米的江边,就是很远很远的地方,恐怕那里就应该是外边的世界。

根据他的思维逻辑,鹳山应是蟒蛇云游的首选之地。

虽然他还没有去过颧山,但听邻居家的小朋友说,那是一座很大很大的山!森林茂密,溪水潺潺,有数也数不清的飞禽走兽,也有满山遍野的鲜花和野果。他想,蟒蛇到了那里,真的能想干啥就可以干啥。饿了,有野鸡和田鼠可以充饥,渴了,有清凉的山泉可以畅饮;困了,有绒毯般柔软的草丛可以睡眠。

如果它不去颧山,那么,百分之百地会去富春江。

江水浩淼,无边无际的富春江,恐怕是蟒蛇最理想的乐园,在那里可以捕鱼捉虾,戏水闹龙,真是想多快活就会有多快活。

这次母亲下乡去收租谷,一连好几天都没有回来,翠花去江边淘米洗菜时,怕他一个人在家孤单,就破例带他出来看风景。

来到江边,真的是心旷神怡,只见秋水长天一色,海鸥云集,白帆点点,清澈的水中,大大小小的鱼儿自由欢快地游来游去,是那么的悠闲,那么的惬意。

比起家中的小院落,小阁楼,这里就是一片五彩缤纷的大世界。

两眼紧盯江心处,隐隐约约地觉得大蟒蛇就藏在那里,也许乘他不注意,会突然出现在他的眼前,驮着他腾云驾雾,去遥远的大山里寻找母亲。

大约过了一个时辰,翠花先将菜洗净,又将米淘好晾干,慢慢站起身,伸了伸懒腰,笑吟吟地对他说到:“你的肚皮饿了没有?”

听了翠花的话,郁达夫没有吱声回答“是”或“不是”,却从岩石上立直身子,作预备走的样子,然而,另一边他的两眼仍在凝视着远方,并没有表示要离开的意思。

翠花看他这欲走还休的无奈状,怜悯之意油然而生,紧走几步,上前握着他的小手,弯下腰轻轻地向他耳语道:“你在惦记着你的娘么?她是明天或后天就快回来了!”

翠花这句话刺激了郁达夫的末梢神经,他猛的转回头,高高地仰起来,向翠花露了一脸很悲凉很寂寞的苦笑。

说话间,两个人慢慢走上码头,走进城垛;沿城墙向西走了一段,便在一条南向大江的小弄里消失了踪影。他们的住宅,就在这条小弄中的一条支弄里,是旧式三开间的楼房。大门内的院子里长着些杂色的花木,也有几只大金鱼缸沿墙摆在那里。郁达夫一进大门,就向坐在客厅里念经的一位五六十岁的老婆婆问道:“奶奶,娘就快回来了么!翠花说,不是明天,后天总可以回来的,是真的么?”

老婆婆仍在喃喃地念着经,未开口说话,只把头点了两下。郁达夫好像是满足了,歪头向祖母的扁嘴看了一会,就又跑入厨房去和翠花作伴了。

吃完午饭,祖母仍在念她的经,翠花在厨房里收拾食器,这座三开间的小楼和小楼外的院子里,除偶尔有几声锅碗瓢勺的撞击声传过来外,静得同在坟墓里一样。太阳光洒满东面的半个院子,有几只寒蝉和耐得起冷的蝇子,在花木里微鸣蠢动。靠阶檐的一间南房内,郁达夫静悄悄地在一张铺着被褥的藤榻上坐着,翻看几本刘永福镇台湾,日本蛮子桦山总督被擒的石印小画本。

等翠花将厨房的食器收拾完毕,一盆衣服洗好,想叫着他再一道上江边去洗濯的时候,他却早在藤榻的被上和衣睡着了。

这样的画面,这样的场景,在郁达夫的童年岁月里并非鲜见,而且是常演常新。

天有不测之风云,人有旦夕之祸福。

童年时代的郁达夫,就曾遭遇过一场猝不及防的灾难,险些丢掉性命。

有一次,将近吃中午饭的时候,母亲外出不在家,祖母在客厅里默诵佛经,翠花在厨房里忙碌三人的午餐,偌大的院落里就郁达夫在闲着,实在闷的慌,就从院子里的东头走到西头,一边细数花木的根叶枝茎,一边与嗡嗡乱叫的大黄蜂窃窃私语。无意中,触碰到院中的一口大水缸,脚面生疼生疼的,伫立一会,即被缸中的小金鱼吸引住,凝视良久,完全忘却了脚疼。

金色的阳光穿过院子里的树叶,一丝一丝的投射到水里,照得缸里的水藻与游动的金鱼和平时全变了样。惊叹之余,他就伸手到缸里想将一丝一丝的日光捉住,看它个痛快。上半身用力过猛,失去平衡,两只脚浮了起来,心里一慌,头部和胸部就颠倒着全浸入到缸里的水藻之中,他想大声喊叫,却发不出声音,将身体挣扎了半天,却是越挣扎,身子越往下沉,以后就渐渐失去知觉。

凑巧的是,翠花从房里出来,正准备叫祖孙二人来吃饭,看到眼前这一幕,来不及多想,跑上前去,一把将他从水中拽出,头朝下脚朝上搭在缸沿上,直到他将喝进肚子里的水全部吐光,才把他抱进屋子里。

等到他从梦中醒来,已经是万家灯火,炊烟四起的傍晚了,缓缓睁开眼睛,首先看到的是两眼哭得红肿的翠花正伏在他的脸上抽泣,便叫了一声“翠花”。

郁达夫的苏醒,全家人都很高兴,但表现最为激动的还是翠花,她带着鼻音,轻轻地问他道:“你看见我了么?要不要喝水。”

当时,他只觉得身上头上像似有火在燃烤,燥热难耐,那里还顾得上喝水不喝水的事,连忙喊:“快点,快点,快把被子扯开。”

翠花立即阻止他道:“不,不,野猫要来的。”

听了翠花的话,他举目向煤油灯下一看,眼睛里起了花,一个一个的物体黑影都变了相,真以为是闯入野猫的世界,哇的一声大哭起来。

祖母、母亲听见哭声,一前一后的赶到屋里。母亲一边安慰他,一边对翠花说:“你也去吃点饭吧,阿官由我来陪。”

原来,从中午到现在,翠花是一步也没有离开过他的身边,水米更是没沾牙。

在尔虞我诈的封建时代,亲情、友情都蒙上“利益”的尘埃,而翠花对郁达夫的爱,对他的情,对他的关心,却是真诚的,发自内心深处,没有丝毫的利益驱动。中年后的郁达夫常回忆说:“只有孤儿寡妇的人家,受邻居亲戚们的一点欺凌,是免不了的;凡我们家里的田地被盗卖了,堆在乡下的租谷等被窃去了,或祖坟山的坟树被砍了的时候,母亲去争夺不转来,最后的出气,就只是在父亲像前的一场痛哭。母亲哭了,我是当然也只有哭,而将我抱入怀里,时用柔和的话来慰抚我的翠花,总也要泪流得满面,恨死了那些无赖的亲戚邻居。”

(《悲剧的出生》)

如果说,父母、家庭,对郁达夫以后的思想,作风以至个性的形成、发展有着不可磨灭的影响的话,那么,翠花就是这个潜移默化过程中最初阶段的忠实传教人。

在孤单和欢乐并存的童年时代,郁达夫最值得纪念的一次英雄“壮举”就是跟着阿千漫游颧山。

颧山地处郁达夫居住老屋的东南面,岩石嶙峋,草木葱茏,丰腴美满,钟灵毓秀。登高远眺,极目江天,水波粼粼,帆影重重。翡翠沙渚嵌江心,烟雨密林隐迷蒙,微痕一抹,孤雁几声,千姿百态,清丽无比,充满着诗情画意。

虽然出门就能看到颧山的烟云雾霭,但郁达夫却一直没有机会去实地领略一番它的丰采。是从阿千的嘴里,才知道颧山有许多奇妙好玩的东西,心里头也十分渴望到此一游。

阿千与郁达夫毗邻而居,以砍柴为生。

20

世纪初叶的富阳城,表面上是一个县级的行政中心,人口却少得可怜,满打满算也就三四千户。鸦片战争之后,又经太平天国战乱的破坏,产业式微,商业凋零,整个经济已接近崩溃的边缘。一般的市民百姓,既不晓得经营开发传统的工艺产品,又不知道新兴的工业是何物。有几家是靠祖上遗留下来的一点田产艰难度日;也有几户是靠出租房屋,每月收取二元三元的租金来维持生计;大多数的人,是既无田产,又无家业,没有目的,没有计划,只同蟑螂似的一代一代的在那里出生、死亡。

所谓的蟑螂密集区,共计有两处。

一处是三个铜子一碗的茶店,一处是六个铜子一碗的小酒馆。

无论是茶店或是小酒馆,只要一走进去,就可以从霞光微露的清晨坐起,一直坐到月明星稀的深夜。讨论柴米油盐的价格,传播东邻西舍的新闻,是世代相传,永恒不变的主题。有时候,为一点不相干或鸡毛蒜皮子的小事,竟能大动干戈。譬如说吧,张三以为“李德泰号”的煤油是三个铜子一提,李四以为是五个铜子两提的话,各自的狐朋狗党,立刻阵营分明的对垒起来。旁观的人,也马上分成张派和李帮,各自提出有利于自己的证据,互相论辨,直闹得天昏地暗,甚至是大打出手,血肉横飞。

郁达夫家的院落就紧挨着一处“蟑螂”区,左手的一家就是其中最具有典型意义的代表。

地无一垄,房无一间,有菜时去卖菜,需要砍柴时去砍柴,人家死人或娶亲时,前去跑跑腿帮帮忙,讨杯酒喝,混口饭吃。男女老少十几口,住的那一间房子,却只比牛栏马槽大了一点。生活的确是苦了一点,但大伙的心情都是很达观的,欢声笑语始终荡漾在“牛栏马槽”的上空。

虽然两家相互为邻,但郁家的大人却是很瞧不起他们的,更看不惯他们那种醉生梦死的人生态度,严禁兄弟三人和他们来往,以免沾染上不良习气。同样,穷人自有穷人的傲骨,这一家的长辈们也反复告诫儿女们,要远离郁家,切不可去高攀,以免遭人轻视,自取其辱。

大人们的“清规戒律”是他们人生感悟的总结,小孩子家的思维,是他们认知行为的表现。

表面上,郁家和左首邻居是井水不犯河水,鸡犬之声相闻,老死不相往来,但私下里,郁达夫与阿千却是一对很要好的朋友。

阿千只比郁达夫大一岁,冬天穿的是同伞似的一堆破棉絮,夏天,上半身是光光地裸着的,因而皮肤黝黑,臂膊粗大,脸上也像是生落地之后,只洗了一次的样子。

因环境的使然,阿千小小的年纪,却经历了郁达夫所无法想象的很多事情。一是跟了他们家的大人,早已横行于茶馆酒肆之间,满口都是新鲜事;二是婚丧嫁娶的场合多有出入,应对得体,像个小大人;三是和别人吵起嘴打起架来非常的勇猛,一点亏也不会吃。

每天见阿千从自家的门口走过,郁达夫的心里老在羡慕,以为他又上茶馆酒肆去逍遥快活了,暗暗自语,我要到什么时候,才可以同他一样的和大人们夹在一道,去享受自由的乐趣呢?

天生的性格,天然的作派,一点也不委屈自己,这就是郁达夫眼中的阿千。

阿千的每次出门和归巢,不管是在清早或是深夜,总是一边走着一边在绝叫着和大人们谈天说地,指东道西,若只有他一个人的时候,则是啰哩啰嗦地在唱戏,什么“我封你一字并肩王”啦,“我手拿钢鞭将你打”啦,“我愿与你江山两半分”之类。

郁达夫对这些戏文半懂不懂的,但从他那苍凉悲呛的吼叫声里,也可听得出他心里的愤懑和不平。

对笼中鸟似的郁达夫,阿千是很同情和怜悯的,有好几次,他跟了他们家里的大人一道上酒店去的时候,原也很诚恳地邀请郁达夫一块去玩。

对阿千的邀请,郁达夫是心存感激的,但犹豫再三,还是微笑着摇头表示拒绝了。一则是怕母亲知道了要挨骂;二则是胆子太小,怕经不住大人的盘问。

上酒店茶馆的愿望没有能够成为现实,但随阿千到颧山一游的美梦却终于成了真。

父亲病逝后第一个清明节的前夕,暖洋洋的太阳当空照,微微轻风拂大地。这是祭奠先祖,缅怀亲人和踏青野炊的绝佳时机。母亲思念天国里的父亲,一大早就上祖坟山扫墓去了,祖母也乘着这风和日丽的美好时光,东方刚泛起鱼肚白时,就上一座远在三四里之外的庙里念佛去了,翠花正在灶下忙碌。

与往常一样,郁达夫一人立在门口,上看天空飘浮的悠悠白云,下观熙熙攘攘的乡邻乡亲。

百无聊赖之际,阿千大声唱着戏,背着钩刀和小扁担绳索之类,从他的家里出来,看到郁达夫那种没精打采的样子,就停下来和他谈起了天,并且说:“颧山后面的盘龙山上,映山红开得多着哩;并且还有乌米饭(是一种小黑果子),彤管子(也是一种刺果),刺莓等等,你跟了我来吧,我可以采一大堆给你。你们奶奶,不也在北面山脚下的真觉寺里念佛吗?等我砍好了柴,我可以送你上寺里去吃饭去!”

(郁达夫《我的梦,我的青春!》)

阿千本来就是郁达夫心中最崇拜的小英雄,这一回又只有他一个人去砍柴,天气又是这般的清爽,千载难逢啊!再说了,今天一起床,他本是嚷着要和祖母同去真觉寺的,祖母怕他年纪小走不动,就硬把他给留了下来。现在一听到阿千的提议,自然是满心欢欣,两只脚便很轻松地跟着他出发了,并且还怕翠花知道了要出来阻挠,跑路也跑得比平时快了许多节拍。

离开火柴盒大小的家,顿时感到心胸开阔起来,连呼吸里都是春的气息和泥土的芳香。开始飘飘然,羽化而登仙。

在他眼睛里,天空,是那样的湛蓝,白云朵朵;群山,是那样的碧绿,苍翠欲滴;鸟儿,是那样的欢快,歌声悠扬。

田野里的麦苗已经长得有几尺高,一片丰收在望的喜人景象;一株株挺拔的桑树,响应春的召唤,吐出绒样的叶芽;带着紫色或黑色斑点的蚕豆花和豌豆花招蜂引蝶,清香四溢。舒叔叔的一声飞鸣过去的,是老鹰在觅食,树枝头吱吱喳喳,似打架又像是在谈天的,大半是麻雀之类,远处的竹林里,既有抑扬,又带余韵,在那里歌唱的,才是深山的画眉。