我将轻柔诉说我的爱

文 | 约翰·伯格

(2002年1月)

译 | 肖海鸥

星期五。

纳齐姆,我在哀悼,我想和你分享一些心情,因为你和我们分享了那么的希望,那么多的哀伤。

电报是夜里来的,只有三个音节:

“他死了。”

我在悼念我的朋友胡安·穆尼奥(Juan Muñoz),一位了不起的艺术家,做雕塑和装置。昨天他在西班牙的一个海滩上去世,享年48岁。

我想问你一些困惑着我的事情。因为有别于牺牲,被杀或死于饥饿,自然死亡带来的首先会是震惊,除非这个人患病已久,之后,就会有一种巨大的失去感,尤其是当死者还很年轻——

白日破晓

当我的房间里

长夜如织。

之后是痛苦,说自己将永无止境的痛苦。伴随痛苦悄然而来的,还有别的,很像是玩笑,但又不是玩笑。

它让人产生幻觉,有点类似于魔术师在变戏法后挥动手帕的姿势,很轻盈,与你感受到的截然相反。你懂得我在说什么吗?这种轻盈是轻浮吗,抑或一个新的指引?

我问了你这些问题,五分钟后,我收到了我儿子伊夫(Yves)发来的传真,上面是他刚刚为胡安写的几行诗:

你总是和笑声

一起出现

还有新戏法。

你总是离去

留下你的双手

在我们的牌桌上。

你离去

留下你的牌

在我们手上。

你会再次出现

伴着新的笑声

而那将是一个戏法。

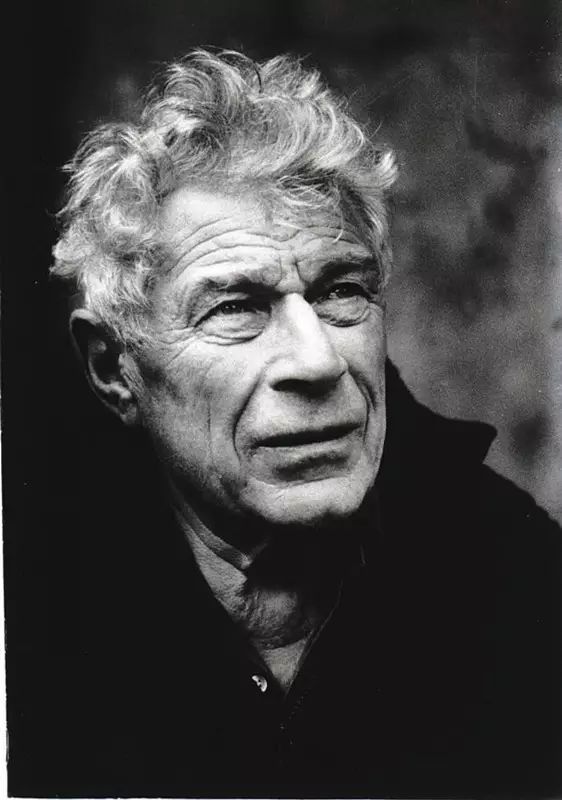

Photograph:John Christie

星期天。

我不确定我是否看见过纳齐姆·希克梅特。我想发誓我见过,但我找不到相关的证据。我相信那是在1954年的伦敦——在他被释放出狱的四年后,距他去世还有九年。他在红狮广场(Red

Lion

Square)举行的一个政治集会上,发表讲话。他说了简短的几句话,然后读了一些诗。一部分英语,一部分土耳其语。他的声音充满力量,语调冷静,极具个性,很有韵律。但那声音似乎不是从他喉咙发出——或说,那一刻不是从他喉咙。仿佛他的胸腔里有一台收音机,他用他微微颤抖的大手,打开,关上。我描述得很拙劣,因为他的风度与诚挚是非常醒目的。在一首长诗里,他描写了六个人在1940年代早期的土耳其用收音机听肖斯塔科维奇(Shostakovich)的交响曲。六个人中有三个坐了牢(和他一样)。是现场广播,同一时刻,数千公里之外,交响乐在莫斯科演奏。听他在红狮广场念他的诗,我起了这样一种印象,仿佛他口中说出的词也像是从世界的另一端传过来。并不是因为它们难懂(并不难懂),也不是因为它们字义含糊或令人生厌(它们非常耐听),而是因为说出它们在某种程度上就意味着,战胜了距离,超越了无尽的阻隔。他诗中的“此地”在别处。

在布拉格,一辆马车——

一辆单匹载货马车

穿过古老的犹太墓地。

马车载满对另一个城市的渴望,

我就是那驭手。

即便是在站起来演讲前,他还坐在台上那时,你也可以看到他有着超乎常人的高大身材。他有“蓝眼睛树”这样的昵称,并非无缘无故。当他站起身,你会有这样一种感觉,他同时非常轻盈,轻盈得会随风飘然而去。

也许我从来没有看见过他。一个在伦敦举行的由国际和平运动组织的会议,希克梅特被人用好几根钢缆拴在演讲台上,为把他留在地面,不让他飘到空中——这情形不可能发生。然而那是我清晰的记忆。那是一个露天集会,在他念出声音后,那些词都飞升入空——他的身体也随着他写的词飞起来,在广场上空越飘越高,飘到从前沿着西奥博尔德路(Theobald’s

Road)行驶的有轨电车擦出的火花之上。这趟电车在三四年前停开了。

你是山里的村庄

在安纳托利亚,

你是我的城市,

最美丽也最不快乐。

你是呼救的哭喊——我是说,你是我的故乡;

那朝你奔去的脚步是我的。

Photograph: Ulf Andersen/Getty Images

星期一早晨。

在我漫长一生里,几乎所有我认为最重要的当代诗人,我读的都是译本,绝少读他们的原文。我想在二十世纪以前没有人会这么说。关于诗歌到底可译与否已经争论了数个世纪——但它们是关起门来的争论——就像室内乐。大多数的室内乐在二十世纪都已沦为碎渣。新的通讯方式,全球政治,帝国主义,世界市场,等等,以史无前例方式,不分青红皂白,将无数人聚在一起,将无数人拆散。由此之故,人们对诗歌的期望也发生了变化,越来越多的优秀诗歌,是写给那些身在遥远他乡的读者。

我们的诗歌

像里程碑

必须标示路途。

二十世纪里,好些诗歌里许多直白的诗行,曾将各个大陆、被遗弃的村落和遥远的都会,联接起来。你们知道这些,你们所有人;希克梅特,布莱希特(Brecht),巴列霍(Vallejo),阿蒂拉·尤若夫(Atilla

Jozsef),阿多尼斯(Adonis),胡安·赫尔曼(Juan Gelman)……

周一下午。

我第一次读到纳齐姆·希克梅特的诗,是在我十八九岁的时候。他的诗作刊登在伦敦一份无名(晦涩难懂)的国际文学评论上,是由英国共产党赞助出版的。我是这份刊物的固定读者。这个政党的诗歌路线纯属废话,但刊印的诗歌和小说却常常很具启发性。

那时候,梅耶荷德(Meyerhold)[

费谢沃洛德·梅耶荷德(1874—1940),苏联戏剧导演,1940年被斯大林处决,苏共二十大后被平反。]在莫斯科已经被处决。如果我现在还能特别想起梅耶荷德,是因为希克梅特景仰他。1920年代早期希克梅特第一次造访莫斯科,就深受他的影响……

“我从梅耶荷德的剧场里获益良多。1925年我回到土耳其,组建了第一个工人剧院,在伊斯坦布尔的一个工业区里。在这个剧院里,我作为导演和作者工作,我感到是梅耶荷德为我们打开了为观众和与观众一起工作的新的可能性。

1937年后,这些新可能性让梅耶荷德付出了生命的代价,但这份评论刊物的伦敦者并不知道这一情况。

我第一次读到希克梅特的诗,震撼我的是空间感,它们比我那时候读过的所有诗都具有更多的空间。他的诗并不描述空间,它们穿过,它们翻越山川。他的诗歌亦关乎行动。它们与怀疑、孤独、哀痛、悲伤相连,但这些感情不是行动的替代品,而是伴随行动而来。空间与行动合二为一。此二者的对立面是监狱,就是在土耳其的监狱里,政治犯希克梅特写出了他人生中近半的作品。

Photo Jean Mohr

星期三。

纳齐姆,我想和你描述我在上面写作的桌子。一张花园式白色铁桌,像人们经过现在博斯普鲁斯海峡边的住宅区就会见到的那种桌子。巴黎东南郊的小房子里有个遮顶阳台,桌子就摆在这里。房子建于1938年。这批房子当年是为工匠、商贩和技术工人建的。1938年时你正被关在监狱里。一个时钟挂在你床上方的钉子上。在你上面的牢房里,三个戴镣铐的强盗,正等着他们的死刑判决。

桌上总是铺满了纸张。每个早晨,我做的第一件事就是,一面喝咖啡,一面收拾整理这些纸张归档。在我右边有一盆植物,我知道是你喜欢的。这盆植物长着深色的叶子。叶背是蜜李子色,叶面被光线晕染成深棕色。叶片三瓣一组,宛如一群夜蝴蝶——它们的确形状同蝴蝶一般大小——吸食着同一朵花。植物自己长着的花非常小,粉红色,纯真得一如孩子在小学学唱歌时发出的声音。它属于某种巨大的三叶草。我这株来自波兰,在那儿,它的名字是Koniczyna。是我一位朋友的母亲送给我的,她在她靠近乌克兰边境的花园里种出来。她有直击人心的蓝色眼睛,像祖母禁不住抚摸小孙儿的脑袋一样,她在穿过花园或在她屋子里走动时,总禁不住摸摸她养的植物。

我的爱,我的玫瑰,

我穿越波兰平原的旅程开始了:

我是个小男孩,快乐、惊奇

一个小男孩

注视着他的第一本图画书

上面有人、

动物、

各种东西、植物。

在故事的讲述中,每件事都取决于接下去要发生的事。最真实的顺序,绝非一目了然。一再试错,往返多次。这就是为什么桌上会有一把剪刀和一卷透明胶。这卷透明胶并没有装进那种让它很容易撕下一段的工具里。我必须必须用剪刀来剪断。麻烦的是找到胶带的头,然后拉开。我常常找得不耐烦,手指急躁地摸索。所以一旦我找到胶带头,我就会把它贴到桌沿,我会让整卷胶带拉下来直垂到地板,就这么让它挂在那儿。

许多次我穿过走廊,到隔壁房间,我在那里谈天或吃东西或读报纸。几天前,我坐在这个房间里,有什么东西吸引住了我的视线,因为它在动。一道细细的闪着亮光的水柱落到走廊地板上,在书桌前我的空椅子脚边飞溅开来。阿尔卑斯山的溪流,最初也不过是涓滴如同这样。

一卷被窗口的风转动的胶带,有时也足以撼动山岳。

John Berger and Tilda Swinton: Born in the same city on the same day, 34 years apart

星期四晚上。

十年前,我曾站在伊斯坦布尔靠近海达-帕夏车站的一幢建筑前面,那是警察审问嫌疑人的地方。政治犯被拘留在顶楼,被反复盘问,有时长达数星期。1938年,希克梅特就在那里被盘问过。

这幢大楼本来不是要作为监狱使用,而是一个大型的行政机关堡垒。它以砖石和沉默建筑而成,看起来坚不可摧。一座监狱,如此构造,有一种阴森感,还常有一种紧张而又权宜凑合的气氛。比如,在布尔萨(Bursa)那座希克梅特被羁押了十年之久的监狱,因为它不规则的建筑设计,人们称之为“石头飞机”。在伊斯坦布尔车站旁,我注视着的这座稳固的堡垒,相形之下,具有一种沉默纪念碑式的讳莫如深和平静。

不管关在里面的是谁,也不管里面发生了什么——这座建筑沉声慢语——都会被忘却,被从档案纪录中抹去,被掩埋在欧洲和亚洲的缝隙间。

是在那时,我明白了他诗歌中独特的和非此不可的策略:它必须不断地越过自身的监禁。所有的牢犯都一直做着大越狱的美梦,但希克梅特的诗歌不是这样。他的诗歌,在开始之前,就已将监狱置为世界地图上一个小小的点。

最美丽的海洋

还未渡越。

最美丽的孩子

还未长大。

最美好的日子

我们还未看见。

以及想告诉你的最美好的言语

我还未说出。

他们就把我们羁押为囚犯

他们就把我们关了起来:

我在高墙内,

你在外面。

但这没什么。

最坏的是

人们有意或无意地

自我囚禁……

大部分人被迫如此,

诚实的、勤劳的、善良的人

应该得到这么多的爱,像我爱你这么多。

他的诗歌,犹如几何圆规,划下圆圈,有时贴近,有时宽广至全球,只是它那尖锐的针脚插在囚室之中。

星期五早晨。

有一次,我在马德里的一家旅馆里等候胡安·穆尼奥,他迟到了,因为如我所说,当他在夜里埋头工作时,他就像一名在车底下干活的汽车机械师,浑然忘记时间。等他终于露面时,我取笑他躺身车底。之后他传真了一个笑话给我,我想转述给你听,纳齐姆。我也不知道为什么。也许我不必去探究为什么。我简简单单那就像一个邮递员,在两个已经过世的男人间传递信息。

“请容我向你介绍自己——我是一个西班牙汽车机械师(只有汽车,摩托不算),大部分时间都仰躺在引擎底下查探它!但是,最重要的是,我偶尔创作艺术作品。我并非艺术家。不是。但是,我想结束在油污的车底翻来滚去的无聊生活,我想成为艺术界的基思·理查兹(Keith

Richards)[ 基思·理查兹,滚石乐队的创始人之一。——译注]。不知这有没有可能像牧师那样,每天就工作半小时,还有酒喝。

“我写信给你,是因为有两个朋友(一个在波尔图[Porto],一个在鹿特丹[Rotterdam])想要邀请你和我去的博伊曼汽车博物馆(Boyman’s Car Museum)的地下室,还有另一个在波尔图老城的地窖(但愿酒更烈)。

“他们还提到了风景之类我不懂的东西。风景!我猜可能是开车转悠转悠,四处看看,或者一边看一边开车转悠……

对不起先生,另一位客人刚上门。哇!是一辆凯旋喷火跑车(Triumph Spitfire)!”

我听到胡安的笑声,在工作室里回响。他独自在那里,和他那些沉默不语的雕像。

星期五晚上。

有时,在我看来,许多二十世纪最伟大的诗歌——包括女诗人写的和男诗人写的——可能是所有诗歌中最博爱的。如果是这样,这也与政治口号无关。里尔克是如此,他反政治;博尔赫斯亦是,他是保守派;而希克梅特,他终其一生都是个社会主义者。我们的这一世纪是前所未有的残酷,但它所想象(并且有时所奋斗)的未来提倡博爱。此前的几个世纪则绝少这样倡导。

这些人,迪诺,

举着破布点着的火把

他们要去哪里,在这晦暗不明中,迪诺?

你,还有我:

我们和他们一道,迪诺。

迪诺,我们也

瞥见了蓝天。

John Berger ©Derek Jarman Lab

星期六。

也许,纳齐姆,这次我也没看见你。但我愿意发誓我看到了。你就坐在阳台上这张桌子边,我的对面。你有没有注意过脑袋的形状往往显示了大脑习惯性的思考方式?

有一些脑袋无情地表明着计算的速度。另一些则揭示了对旧观念执着的追求。这段时间,许多脑袋泄露了它们无法理解持续不断的失落。你的脑袋——它的大小和你迷蒙的蓝眼睛——告诉了我在它里面存在着许多个世界,一个世界套着另一个世界,每个世界有不同的天空,并不骇人,冷静,且习惯于过度拥挤的状态。

我想问问你关于我们今天生活的这个时代。大部分你所相信的正在历史中发生的事,或者你相信应该发生的,结果都成了幻影。你曾设想过的社会主义,如今已无立足之地。公司资本主义所向披靡,尽管抗议日多,世贸双子大楼已被炸毁。过度拥挤的世界每年都变得更加贫困。你和迪诺看到的蓝天,如今安在?

是的,那些希望破碎了,你答道。但这真的改变什么吗?正义仍然是一个祈祷词,就像齐格·马利在你这个时代唱的那样。整部历史都是关于希望是如何被坚守,失落,又复生。新的理论伴随着新的希望一同到来。但对于这个过度拥挤的世界,对于那些除了偶有勇气和爱、其他则拥有很少或一无所有的人来说,希望产生的作用就很不同了。那时希望就是他们要用牙齿紧紧咬住的东西。不要忘了这一点。做一个现实主义者。咬紧在牙中的希望,给予人坚持下去的力量,即便在劳役永远不会停歇的时候;给予人做出选择的力量,必要时不在错误的时间里怒骂;尤其给予人不去嚎哭的力量。一个衔有希望在他或她的牙齿间的人,是博得人尊重的兄弟姐妹。在这个现实世界里,心中不存希望的人,固将愁苦而终穷(将注定孤独)。他们能贡献的最多也只有怜悯。(p.39)并且,这些咬在牙间的希望,当它能令人们熬过长夜,憧憬新的一天,那么不论它是新鲜还是破旧,就并不会有什么不同。你要喝咖啡吗?

我去冲一些咖啡。

我从阳台走开。当我从厨房端着两杯土耳其咖啡回来时,你已经离开。桌子上,靠近粘着透明胶带的地方,有一本书,翻开的那页是你写于1962年的一首诗。

如果我是一颗悬铃树,我会在它的树荫中休憩

如果我是一本书

我会在无眠的夜里津津有味地阅读,

我不愿成为铅笔,即使握在我自己的手指间,

如果我是一扇门

我会为好人开启,对恶人关闭

如果我是一扇窗,一扇宽大敞开不挂帘布的窗,

我会带城市进入我的房间

如果我是一个词语

我愿为美好、正义、真实呼唤

如果我是一个词语

我愿轻柔地诉说我的爱。

●

●

约翰·伯格相关视频

伯格为老友蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)作画

《观看之道》(Ways of Seeing)片段

纪录片《约翰·伯格的四种肖像》预告片(Four Portraits of John Berger)

end-

回复以下关键词,送你一篇歌苓美文:

新作|自由| 戒荤| 跑爱| 婚姻| 善良|

爱| 婚姻| 善良| 萌娘生命| 女郎| 信仰| 建筑败笔