问(网友)

:陶陶,我是你的忠实听众。你前几天讲的《

胜利的边界

》节目中,对胜利边界这一问题,依然有些不理解。为何说彻底消灭敌人往往意味着胜利的过度,甚至胜利的灾难?

答:

这其实是一个挺哲学化的问题,需要一种哲学范畴的答案。

首先,什么是“敌人”?什么是“我们”?需要搞清楚才行。我们常常说“敌我敌我”,何谓“敌我”?

若是没有敌人,就谈不上“我们”?同样,如果真的存在想象中的“我们”,那么必然会有“敌人”至少潜在“敌人”的存在。“敌人”是一个相对于“我们”的概念,“我们”亦是如此。这实际上意味着,当“敌人”不存在后,“我们”也就不存在了。

就如同:没有了苏联,没有了纳粹德国,没有了肉眼可见的真正强敌,亨廷顿所言之“我们是谁?”(Who are we?)就会成为一个真正的困惑和风险。这足以威胁一个国家甚至文明的根本认同,并酿成不可预料之灾祸。同样,强敌迦太基一旦彻底灭亡,罗马人就会自相残杀,格拉古兄弟、马略、苏拉、庞培、凯撒、屋大维应运而生,直至罗马共和的终结。

从这个意义上看,对于一个国家来说,有一个可控的敌人,要比没有敌人或者有一个不可控的敌人要好。因此,极限胜利下强敌的灰飞烟灭并不意味着永久的和平,而是“自我”崩溃的前提。这是一个很有趣但真实存在的政治逻辑。

“吾先君之亟战也有故,秦狄齐楚皆强,不尽力,子孙将弱,今三强服矣,敌楚而已,唯圣人能外内无患。自非圣人,外宁必有内忧。盍释楚以爲外惧乎”

——范文子谏晋公言,《左传》成公十六年,不久晋国陷入内乱,直至分崩离析

“仆射山涛退而告人曰:自非圣人,外宁必有内忧,今释吴为外惧,岂非算乎!”

——西晋大臣谏阻晋武帝南伐东吴,言论虽谬,但亦有其理,《资治通鉴》八十卷晋纪,十数年后,八王之乱直至五胡乱华

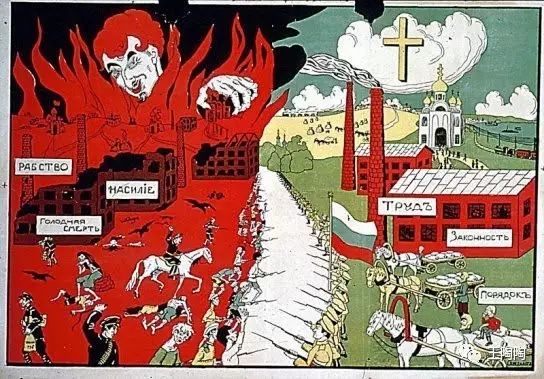

比如:假若资产阶级被消灭殆尽了,那么无产阶级的认同就会消失;在今天的西方,我们同样可以看到,伊斯兰极端主义越强大,他的真正敌人极右翼民族主义就会越昌隆。

即“

敌人

”如果越清晰,“

我们

”就会越明显,“

敌人

”如果越模糊,“我们”就会走向瓦解。

问:

你说的哲理我有点懂了。不过能否从具体操作上讲一讲。

答:

有一个成语叫“养寇自重”,我想你应该听说过。

对于聪明的将帅来说,他必然能够意识到,保留匪患的存在,就是保住自己权力的基础。项羽若是不死,韩信必然依旧是汉王的股肱之臣;永历帝的南明朝廷若是没被剿灭,三藩也就谈不上撤除;太平天国如果依然屹立,曾国藩总督江南五省的天大权力何至于被剥夺?

所以,崇祯的大将左良玉心领神会地放跑了巨寇张献忠,奉旨剿叛的总理大臣袁世凯把真心剿灭辛亥革命军的冯国璋换成磨洋工的段祺瑞。为什么?因为,敌我是互生的,官匪是互依的。只有问题存在下去,那个能够解决问题的家伙才有可能拥有更大的权力。

极限胜利的危险,说得再通俗点就是:如果医学彻底征服了疾病,那么医生就会灭亡;如果没有小偷了,锁匠就会饿死。理解了吧。

问:

你这么说,我理解了一些,那么如何把握胜利的边界呢?

答:

我也说不上来,这是一个非常困难的问题。

问:

那就具体事例进行一些分析吧?

答:我个人认为,敌我之间互利共生的现实,决定了几乎一切敌我间都存在共同的利益。

比如,如果没有萨达姆对伊朗的入侵,霍梅尼不可能借助战争制造的紧张局势,从而轻而易举地扫荡国内的反对者;同样,今天的法国极右翼领袖玛丽勒庞最应该感谢的就是该国的圣战分子,若不是接二连三的大规模恐怖袭击,这位极右翼领导人几乎不可能迅速拥有今天的影响力。

因此,在与敌人的战争中,一定要分清楚彼此的共同利益和冲突,这并不矛盾。这是理清胜利边界、避免极限胜利的关键。

举一个大家都知道的例子:美国与萨达姆的关系。作为世界现行秩序的维护者,美国与伊拉克曾经的独裁者尽管看上去不共戴天,但实际上共享者巨大的利益。一方面,入侵科威特的萨达姆公然破坏了国际法,是致力于确保中东稳定的美国之地缘敌人;另一方面,萨达姆在国内镇压什叶派、库尔德人,同时也遏制了伊朗在两河流域的扩张,客观上对中东的秩序起到了稳定的作用,与美国有着巨大的共同利益。

所以,在与萨达姆的战争中,美国要做的,就是惩罚萨达姆破坏中东稳定的行为——如入侵科威特,因为这损害了美国的利益;同时支持或者默许萨达姆稳定中东秩序的行为,如萨达姆对库尔德人的残酷镇压

(库尔德人的崛起将引发中东的动荡)

,对什叶派的清理

(伊拉克南部的什叶派是伊朗扩张的跳板)

,因为萨达姆的这些作为,代替美国维持了中东的秩序,确保了美国的利益。

老布什所主导的1991年第一次海湾战争,就是一位大政治家的高明手笔,分寸把握得滴水不漏。战争打击了萨达姆破坏中东秩序的行为,如入侵科威特,但默许了萨达姆随后屠杀库尔德人和什叶派的作为,因为这符合美国的利益,确保了其中东稳定的总目标。同时,通过战争将萨达姆削弱成一个可控、稳定的敌人,不但遏制了伊朗的扩张,还迫使海湾各国如沙特、卡塔尔、科威特等更加恭敬地屈膝在美国的外交政策之下

(因为他们恐惧萨达姆的入侵,只能更加服从美国)

。这场战争就是一场有限的胜利,也是政治意义上的完美胜利。

相反,2003年的第二次海湾战争,则是一场不折不扣的败笔。战争摧毁了一个富裕、有形且能够轻易被美国常规军事力量慑服的独裁者,制造了秩序的真空,从而为美国军事力量无法威慑的无数叛乱分子崛起提供了条件——即可控的敌人被消灭了,释放了不可控的敌人。同时,美国民主意识形态在伊拉克的推广,制造了中东君主国对美国的离心倾向,而伊朗的势力也顺理成章地支配了伊拉克南部。从政治意义上来讲,这场战争堪称极限胜利,也催生了极限胜利的灾难。

问:

嗯,我感觉有点懂了。不过,我也喜欢看历史,为何无法有这种深度一些的认知呢?陶陶能不能说点心得?

答:

怎么说呢,在我眼里,历史并不是咬文嚼字的经书,也不是衡量是非的道德工具,而是政治大道之合,能够从中了解人性。

我小时候比较钦佩那些大豪杰读书的方式,特别想学到其中的神髓。希魔曾经说过,“他从欧洲的历史中学到了人类的肤浅”,当时只是感觉很拽,可是也搞不清到底为什么。

可是当我经历了街头的边缘生活,在基层见惯了农民的狡诈和淳朴之后,我不得不承认,人性是不变的。屌丝永远喜欢美女,知识分子永远自恋相轻,穷人总会嫉妒仇恨富人,人类总认为自己独一无二。而革命与统治不就是围绕着这些心态么?

所以,从人性的角度看历史,多一些阅历就会有真正的体会。象牙塔里做不了政治的大学问,古往今来的大政治家或许不通文墨,但经历鲜有简单的,为何?经历越复杂,起伏越跌宕,对人性的洞察才会越清晰,历史同样如此。