图|果酱音乐创始人邹扬

果酱音乐用2年时间沉淀了350万用户到订阅号上,APP留存用户100万,当果酱音乐小程序上线2个月后,用户数就到了200万。

今天订阅号很大比例已遇到用户增量成长瓶颈,触碰到了天花板。是不是小程序会成为自媒体又一次规模化成长的机会?“见实”带着这些问题和果酱音乐创始人邹扬长聊。答案当然是肯定的。

不过,从内容切换到小程序,什么都变了。

用户变了。果酱音乐公号中女性用户占比

25%左右,男性粉丝为主。到了小程序上女性用户占比特别高,达到40%—45%。

年龄变了。果酱音乐公众号年龄层次在25岁—40岁之间,占比最高的是30—35岁,到了小程序占比最大的是16岁到30岁之间的用户,更年轻了。

行为变了。邹扬发现,果酱音乐小程序变成了一个社区,是更加碎片、门槛更低的一个互动交流平台。里面追星、讨论、闲聊的用户特别多。

产品变了。过去只是音乐行业自媒体,现在,成了在微信之上构建的新的关系产品、新的社区。过去关注媒体,现在要深度理解“关系”、理解“社交”。

工作方式变了。过去做自媒体时一心做爆文,现在团队一分为三,分别做活跃、做转化、做变现。

几乎过去熟悉的、习惯的工作方法和逻辑都发生了变化,无一适用。如果要说感受,见实(微信号:见实)在

和邹扬长聊的过程中感触最深的就是这些。不仅是自媒体,可能连许多APP团队、传统的互联网公司切入到小程序后,都会发现巨大的变化和不同,果酱音乐的这些思考和沉淀,就成为业界很好的参考。现在,我们将邹扬的试错与沉淀和盘托出,供大家参考。

如下,ENJOY:

‖

见实

‖

自媒体、小程序、电商三者的关系是怎样的?

邹扬:

我们算是草根团队创业,当年也没什么太好的切入点,自媒体算是门槛比较低,于是就先进了自媒体。一开始创立果酱音乐公司时,只想为“音乐人”和“用户之间”创造一个更好的传播渠道,这是创立公司的初衷。

媒体对于我们而言,是通过内容获取流量,动机十分单纯。目前自媒体已做到一定规模,但是相比真正要做的事情,连接音乐人和用户的体量还是偏小。

果酱音乐做小程序社区是为了把流量扩大、内容形态更丰富、产品形态更丰富。我们大的战略是:“

小程序是扩大流量规模,内容电商是流量变现。”

我们而言,什么工具能帮助我们更快地实现规模化增长的目的,就去用什么工具。未来如果再有比小程序更厉害的工具,我们也会果断去选择。

‖

见实

‖

从自媒体到小程序有什么不一样?

邹扬:

做自媒体的这两年时间,有两个好处:

第一个好处是,有用户和流量基础,让我们做小程序起量会很快;

第二个好处是,毕竟是在音乐行业做自媒体,并且是跟传统媒体完全不一样的媒体,经过两年多的内容沉淀,对于年轻用户喜欢什么样的内容,我们非常有感觉。

所以,沿着这个思路去做一个符合年轻人调性的社区,这个感觉我们也有。

赋能的话,果酱音乐自媒体产品形态虽然简单,但在业内还是赋予了果酱音乐很强的品牌势能,所以小程序还是叫「果酱音乐」。小程序开发出来后没多久,带来很多的自然流量都是通过品牌影响力本身吸引过来的。

‖

见实

‖

果酱音乐小程序4月份上线以后,自媒体用户和小程序用户,交叉比例大概什么情况?

邹扬:

果酱小程序上线初期,第一波的流量是通过公众号带过去,上线第一个月重合度至少有70%,占比还是比较大。

第二个月已经将比例降低到40%,也就是60%的流量是来自于其它方面。

这60%其实主要来自两个方面:

第一个是“会话框”分享传播;

第二个是“下拉框“。40%占比是对话框,20%占比是下拉框。下拉框的占比还是比较惊喜,因为这个代表着用户对品牌的忠诚度。

‖

见实

‖

现在小程序和公众号有多少用户,日活和日用户新增是?

邹扬:

目前小程序最新用户总数据是200万。公号是350万用户、整体用户重叠占比不超过30%、现在日活是10万。有一个惊喜的是,自从果酱音乐小程序“艺人榜单”上线后,日新增用户差不多能到5万,日常状态的时候一天3万左右。

新增用户的第三天留存,可以做到20%左右。

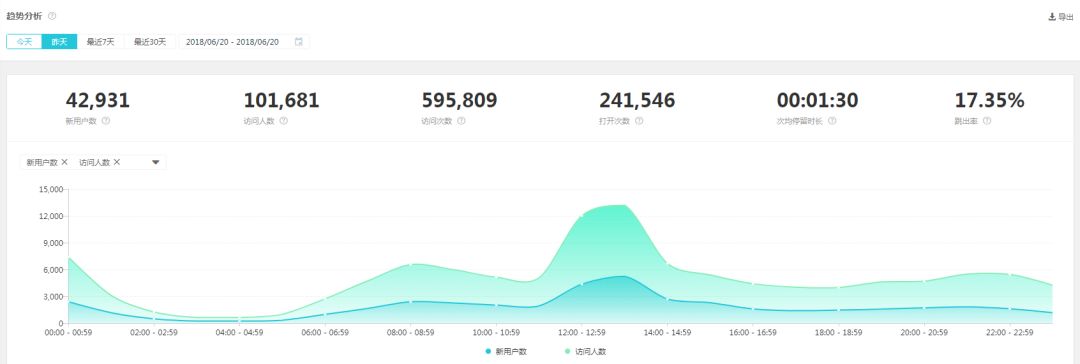

(图1:果酱音乐小程序

数据呈现

)

果酱音乐小程序《创造101》总决赛前夕的数据呈现。单日新增用户4万,单日PV 60万,这是在几乎没有运营的情况下。从中能看到,用户在微信中也有讨论音乐舆论的强烈需求,粉丝会自发组织来小程序社区讨论与节目相关的各种话题。

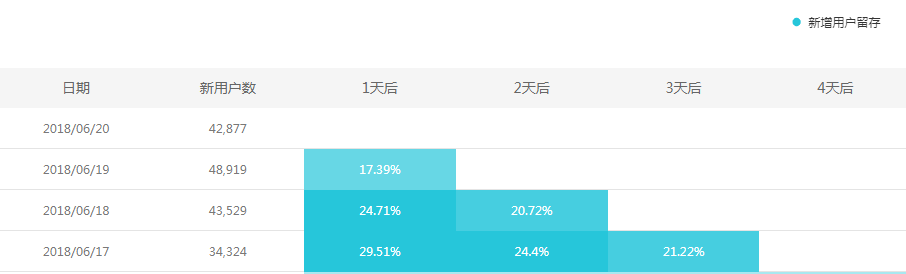

(图2:果酱音乐小程序

数据呈现

)

果酱音乐小程序的新增留存在20%~30%,微信之上构建新的社区新的关系,看来是可以被走通的路,也符合“音乐粉丝的社交讨论需求”

。

‖

见实

‖

小程序用户画像和公众号用户画像有什么区别?

邹扬:

公众号里面女性占比只有25%比较少、男性粉丝特别多和“军武次位面”很像。但是,果酱小程序社区女性用户占比特别高,女性占比40%—45%。

也去想这个后面是什么原因:发现小程序毕竟是一个社区,社区是一个更加碎片门槛更低的一个互动交流平台,在里面追星、讨论、闲聊的用户特别多。

为什么女性乐迷特别多,也是由于近期《偶像练习生》和《创造101》这些综艺节目比较火,很多粉丝迷会来果酱小程序里来讨论、互动。同时,选秀节目本身女性受众比较大。所以可能是通过这两个的大的综艺IP,帮我们引来女性用户流量过来,导致女性占比比较高,这是第一个区别。

第二个是区别是,公众号年龄层次在25岁—40岁之间,占比最高的是30—35岁,也是年龄比较大的一批人。自从上线果酱小程序后,用户年龄段发生了明显变化,一下子把用户年龄拉低了、更年轻了,占比最大的是16岁到30岁之间的用户。

除了和引入的内容有关系之外,从运营的角度,还刻意把社区内容做得很轻。有针对性的去围绕一些大的综艺IP去做内容。果酱小程序刚好上线的阶段,也是恰好赶上《歌手》总决赛,后续又碰到了《偶像练习生》,又碰到了《创造101》。

从内容输出的角度,刻意围绕这些IP做社区内容,从这个点看也是用户更年轻的原因之一。

‖

见实

‖

关于做内容,团队目前是怎么划分的?

邹扬:

现在确实把整个内容团队拆分成了三条线,原来是流量为王,什么东西都要写10万+爆款,发现越是一心追求10万+,越是写不出10万+。于是,把写作团队拆成三类:

第一类

:提活跃,用来维护公众号人设的写作团队,为留存增加活跃度,专门做跟人设相关的文章,有没有热点无所谓;

第二类

:做转化,专门做转化的写作团队,在人设基础上怎么去往电商转,怎么往小程序转,或是往活动转、广告转,就是专项生产以转化为主的内容;

第三类

:涨流量,纯做流量的内容团队;

果酱整个内容团队,自从拆分成三类写作团队后,对于各种传播素材的拿捏,现在更是有感觉。

‖

见实

‖

从自媒体到小程序,刚开始初期有没有迷茫过?有没有遇到难度很大的坑?

邹扬:

团队进小程序赛道是比较冷静的。从2017年1月份小程序刚出来的时候,团队就开始关注,足足看了一年的时间才决定进来。当时也很犹豫,跟大家其实也差不多,就觉得是一个“即用即走”的东西,同时用户留存也没法做,大家一致认为还是APP踏实。

我们也是一直在看,一直在看。

直到大概微信小程序迭代50多个版本之后,那个时候我们判断说:“小程序已经能满足开发者之前做APP的要求。”

以及我们也看了好些其它领域还不错的案例,比如说有车以后、军武次位面......等等,都是垂直领域的内容小程序。

后来快速做决定,彻底进来。

‖

见实

‖

开发小程序和原来APP的这种开发的逻辑,有什么特别明显不一样的?

邹扬:

一个最大的好处是,做APP特别麻烦,要招安卓工程师又要招IOS工程师,还要做各种机型的适配,目前开发小程序这些全都不用想,微信已经帮我们解决。

从研发和开发的代价上来说,少了很多麻烦事。从开发的角度,APP基本上一周只能迭代两个版本,小程序一天就可以迭代两个版本。开发思路上确实很大转变,因为APP是一个独立的个体,要考虑很多。APP毕竟是完整的产品,是一个完整的小生态,小程序要无时无刻的去想怎么去结合社交方式进行开发。

我认为最大逻辑的不同是,小程序要围绕社交关系来做,APP就不用。目前我们的研发团队人才储备非常足。

果酱音乐小程序,现在全部都要利于社交传播来想,上线什么功能能不能消磨社交聊天里一些增值的时间?是我们要考虑。于是,也导致我们,在开发任何内容板块时,也必须围绕社交来想内容。

‖

见实

‖

4月份上线,到现在总体用户量是200万,这两个月期间有没有大的增长点?

邹扬:

有两个增长点印象比较深。

第一个是,最近刚刚上线的《创造101》榜单,日新增用户翻两倍,现在当天有5到6万的增长,整体流量直接翻三倍,原来的PV每天是20万,现在到可以到50万—60万。上了榜单之后增长蛮疯狂的。

后续综艺榜单这类内容,也会变成一个常态,还会做音乐人榜单,包括独立音乐、流行音乐人,这些榜单之下还会开一些专项榜单,专门为综艺节目。比如《明日之子》《中国新说唱》《中国好声音》都要开播了,也会专门为这些综艺做榜单。

这一领域的内容是增长比较大的。

第二个增长比较大的是“视频feed流”。现在做的还比较隐忍,小程序产品形态,

果酱音乐可能是第一个做视频feed流的

。上线之后用户访问时长直接翻倍,没有“视频feed流”之前访问时长只有1分钟左右,用户之前只是看完一篇文章,看一个视频就走,现在总体用户访问时长到了2—3分钟。

‖

见实

‖

小程序和APP之间获客有什么不一样了?

邹扬:

APP做了有半年的时间,有100万的装机量,日活也就三、四万,做APP真的很累、很累,APP获客我们没有做过推广,也不知道是多少钱一个。当年我们也尝试过从微博和微信上拉人,往APP去导,用户导的实在是太困难,除非做一个特别厉害的一个营销活动才能有一些效果(基本可以忽略不计的效果)。APP端不仅用户增长周期很慢,代价也很大。

小程序真的是灵活,无论是公众号还是自己做传播,从来没花过钱,生产好的内容就行。还有一个好处是小程序官方提供的数据后台已经很完善,帮我们去看每天的数据增长和用户画像。 做APP的话需要自己开发数据分析后台,很麻烦。

‖

见实

‖

小程序运营推广有做过哪些事?又得到了哪些启示?

邹扬:

做过一些给用户好处的事,比如送奖品、送红包。确实能在短时间之内帮我们去拉到一些用户,实际上回头来评估这些用户价值蛮低,真的蛮低。用户量是冲上去了,带来的这批用户完全没有留存。

后来我们反思这个事情,如果某一个功能是需要靠强送礼才能起来,那意味着这个功能不是特别的好。一定是要在产品本身已经得到用户验证的情况下,通过送礼锦上添花是可以做的。比如榜单也是典型的好的案例。

甚至

还想过“趣头条”模式,读文章和看视频直接给用户“奖金文”,大概用了两天,直接就撤掉。

因为通过这个模式圈过来的粉丝画像完全乱掉,和想要的人群完全不一样。

当时看到一个现象是,之前小程序用户是女性占大概40%左右,年龄层是16到30岁。用了2天去头条模式后,通过送礼和送红包的形式,引来的一批大量的老年用户,而且很多是三四线,把我们想要的用户画像就会冲垮。

当时,也只是找了一些自媒体号做推送,还有一些自运营的小号、微信社群以及朋友圈发海报等等。

所以,

我们一致认为这类方法不行,拉来的用户不是我们想要的。

“启示”就是说,做了这些事下来,在运营方面摸到些经验。

启示1

:小程序的内容一定要“轻的去做,什么东西都要想得轻,足够轻,才有可能做成社交属性的内容“。因为公众号文章实际上它的流量大头是在朋友圈,到了朋友圈的内容,实际上还是比较重的,它必须要有足够的让你炫耀的价值,用户才能有分享朋友圈的欲望。

和小程序流量模型完全不一样,所以往轻的做,是运营的前提。如果内容做得很重,运营玩不动。

启示2

:因为以前我们在公众号时代,更加注重人设(也就是用户群),做什么内容是为用户群考虑。但是小程序之后,因为是社区模式是一个非常开放的阵营,如果再去圈一批固定的用户群,这个事就做不起来。

启示3

:内容尽量去圈一些大的音乐类IP,因为它能辐射到的人群足够广。刻意去做一些这种乐迷的生活方式类的内容。当然,和豆瓣听音乐的用户还不一样,他们在豆瓣社区永远是讨论乐评,一起讨论看什么演出,还是围绕音乐的层面。

我们想的是:“一起听歌的这些人,要谈恋爱、要运动、也要开车。”

我们看到的是,往这种更广的层面去做内容生产会更好一些,让内容的纬度扩大延伸出来。毕竟做的是,整个微信生态里的用户,局限在音乐内容的话,实际上对于运营来说是不太对的,运营的思路也发挥不开。

‖

见实

‖

做小程序内容,有哪些经验、心得可以分享的?

邹扬:

目前自己体会最大的一个,千万不能是用做公众号的思路来做小程序。

我们犯过这个错误,第一版小程序上线的时候就是把公众号的内容做了一个聚合,把所有公众号的内容变成了一个“timeline流”,塞在小程序里面,也做了一个非常漂亮的分类。如果你也认为是,

小程序

好像必须要

变成公众号一个统一的入口

,用户就应该过来看,实操中发现这个

思路完全是错的

。

如果把小程序当做和公众号的一样去浏览的工具,完全没必要绝对是鸡肋。因为:

“公众号的场景是朋友圈,小程序场景是社交,这个坑能不踩还是别踩。”

但是发现有很多团队,从自媒体往小程序都是在这样做。

所以如果还是做成一个像图文媒体内容聚合流平台一定不行。

真的没有什么太大价值。

也看到现在市场上有一些还不错的,但是也是按照这个思路来做的,具体的名字不能说,因为都比较有名。也就是说,

按照这个思路来做,能框住自己的用户是没问题,但是如果想让用户在上升一个台阶,暴增到一个量级,很难做到。

最大的经验就是,

一定要基于社交来做小程序

。自己也总结出一个经验,就是小程序要有命独特价值的存在,一定不会超过这两点:

第一是

,必须是有利于社交生态的娱乐内容,一定是娱乐内容,是辅助微信社交生态的娱乐内容。“黑咔”就是典型的娱乐内容,包括“拼多多”,我也认为算是娱乐内容中的一类。

第二是

,必须是有利于用户聊天的辅助工具,包括红包,群助手,投票,这种类型的工具。

一个是内容,一个是工具,

这两类刚好是腾讯两大战略方针。腾讯大的方针是做“内容和连接器”。

我认为“你能帮微信生态,把内容填充的更好,能帮社交生态的连接器做得更好,这两类小程序是最有用的。”

所以建议开发小程序的团队,一定要从两个点去走,一定不会错。

‖

见实

‖

现在有遇到什么问题?

邹扬:

还是觉得一天3—5万的增长,还是慢。

毕竟现在小游戏和电商都很疯狂,这类小程序也是踩在了正确的节奏上。当然小游戏也有问题,游戏也是一阵一阵的,做完了之后,下一步流量该怎么做,用户该怎么沉淀,这个问题都是共存在的。

所以我们也在思考,也可以马上做个小游戏往社区导流量,但是导完了又能怎么样呢?就是从用户快速增长的角度导流量,产品和流量手段两者之间的权衡,现在我们想的还不是完全明白。

‖

见实

‖