2018年,安托内·普雷多克(Antoine Predock)时隔8年后再次来到麓湖。

在看过艺展中心剧场空间后,他陷入一阵很深的失落,久久独坐,泪水充满了眼眶。

Antoine是美国建筑师协会终身成就奖获得者,素有大地建筑师的美誉,在世界各地设计过无数伟大建筑。

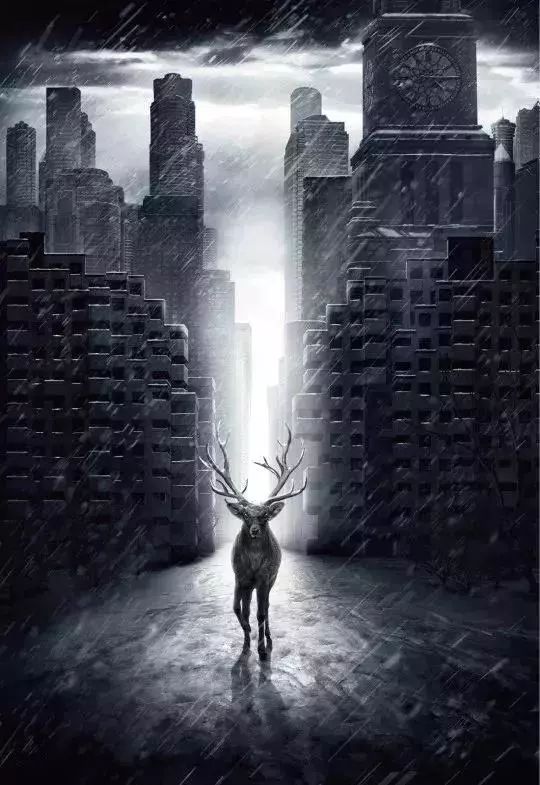

在他设计的作品里,从来没有一个像麓湖艺展中心这样命运多舛——这座原本定于2013年建成的建筑,直到2015年才正式开放,而且已不再是设计之初的模样——这是一座被拦腰斩断的建筑。

Antoine可能永远也无法真正了解,艺展中心“丢失”的几年,正是麓湖在艰难中乘风破浪的几年。

上周末,万华投资集团总裁罗立平在参加

Future×City「未来城市构想」

时,分享了麓湖的成长日记,在这篇1万多字的分享中,他更为人所知的身份以及名号——

麓湖生态城总设计师、“罗三最”,更加鲜活起来。

这个身份之所以令人印象深刻,除了它的与众不同和鲜活,还在于揭示了麓湖的真实属性:

一座被精心设计和经营的城市,既然已具备生长性,那么它自然不得不面临变化无住的“命运”,即便被万华精心呵护,在它的生长过程中,依然会遇到挫折。

而我们知道,挫折以及战胜挫折的故事,往往是有关“命运”最动人的部分。

我们截取了麓湖生态城生长日记中最惊心动魄的片段,呈现如下。

以下为罗立平在 Future×City「未来城市构想」中的演讲片段

▼▼▼

2012年麓湖开始遭遇重大危机。

回顾那几年走过的历程,压力之大,可以说几度生死一线。在2012年后长达3年的漫长时间里,就像是在悬崖边缘疗伤。这也是麓湖理想主义落地中最具备现实主义意味的阶段。天府大道改线、资金问题、舆论问题、工程问题、规划问题几乎集中爆发,每一项都带来巨大的危机。

尤其是2012年底,因政治事件,万华成为众所瞩目的焦点。我们首先做出的决定是全面收缩,放弃除麓湖以外的所有其他项目。

那时候我们账上只剩1亿左右的资金,仅供我们维持3-4个月的开支,留给我们的时间以及政治、舆论上的局面,根本不容许我们从容引入新投资者,麓湖真的是命悬一线。

我们研究过是不是用“工程抵款”的方式缓解压力,或者通过对已面世的别墅产品降价销售来快速回血。但最终,我们并没有选择这样的路径。当时外部已经谣言四起出现了不少的退房诉求,在这样的关键性时刻,一旦选择低头,万华的信用与市场对麓湖的信心就会彻底丧失,后果将不堪设想。

好在命运之神还给我们留了最后一丝机会。

2013年4月,麓湖的第一个高层产品澜语溪岸在最紧要的关头获得了预售许可证。

我们选择用每平米7000多的成本价入市,但这仍然远高于周边5000多的房价,而且我们必须快速回笼现金。为此我们制定了巧妙的销售策略,将超过10%的优惠给予一次性付款客户。澜语溪岸开盘前的场景是让人难忘的,很多客户通宵在售楼现场排队守候,开盘后清水板楼一抢而光、精装塔楼也大受欢迎,关键是一次性付款的认购率高达80%。

成交比率中,老业主、员工、合作伙伴及老带新的比例占到了90%,这些从麓山开始就一路追随我们的麓客,很多都是在明明知道我们深陷危机的情况下,依然愿意为我们背书,帮助我们稳住了阵脚。我真的是对这批麓粉们充满感激,他们可能并不知道,正是他们对我们的信任挽救了麓湖的未来。

他们的信任也得到了丰厚的回报——澜语溪岸的房价现在已经是当年卖价的三倍以上。

麓湖转机的出现并非完全来自于幸运之神的眷顾,有两个与我们的策略紧密相关的因素帮了大忙:

一是产品力的强大保障,澜语溪岸作为麓湖的第一个高层组团,它的设计在当时是非常具备吸引力的,创新产品的差异性帮助了我们。

第二,则是我们从麓山延续下来的PUD开发模式,让我们在一开始就拥有了非常复合的产品线与面对危机时更加灵活的出牌策略。

在这之后的几个月中,我们又连续推出了琉璃溪岸、云树两个极具竞争力的高层产品,在大获市场欢迎的同时,房价还逆势而上。

资金刚缓过劲来,紧接着的就是舆论的发酵。

2013年上半年,21世纪经济报道和南方周末接连发难,对项目的合法性予以质疑。财新的记者也曾找上门来,但在我们深度聊完之后,她最终放弃了这个选题。

虽然事后经过相关部门反复调查,证实了我们项目的规范合法性,但当时的舆论已经开始导致退房潮。

我力排众议,要求销售部门爽快地退房,然后顺应房价持续上升的势头,加价卖出。结果是,我们当时在售组团的退房率虽然高达30%,但退房者发现自己反而吃亏了,于是多数客户都坚信万华是能够顺利渡过危机的。

还有不少的铁粉麓客在微博上公开支持我们,与唱衰我们的人辩论,驳斥对麓湖的不实攻击。

之后的麻烦,则是关键性的工程品质与交付问题。当时已销售的两个组团,出现了工程延期、成本超支、管理混乱等等问题,在连续大半年24小时抢工的状况下,蓝花屿组团仍然险些出现延期交付的危局,工程质量也因抢工出现了不少问题。

这其实一定程度上也是创新的代价。面对复杂的现代建筑,我们的团队缺乏经验、国内施工图设计单位水平有限、施工单位能力不够,当然我们自身的管理也难辞其责。尽管我们当初挖来了有经验的技术型老总负责落地,但事实证明,即使当时国内一流的项目管理经验,仍然无法满足我们创新的挑战。

而这次的内外交困,更引发了公司内部对于麓湖创新模式的众多质疑和巨大动荡。在争议最为剧烈的时候,我甚至向董事长提出了辞职请求。

为扭转危局,我不得不亲力亲为,接管了工程管理中心和住宅事业部,调整管理架构、重组实施团队;创建专业的BIM和外装管理部门,解决技术难题;征集优异的合作伙伴,一起从源头寻找技术改进方案。并拿出接近2亿的资金,用于对前期出现问题的组团进行全面整改。

而这三年间最大的问题,莫过于麓湖的规划。

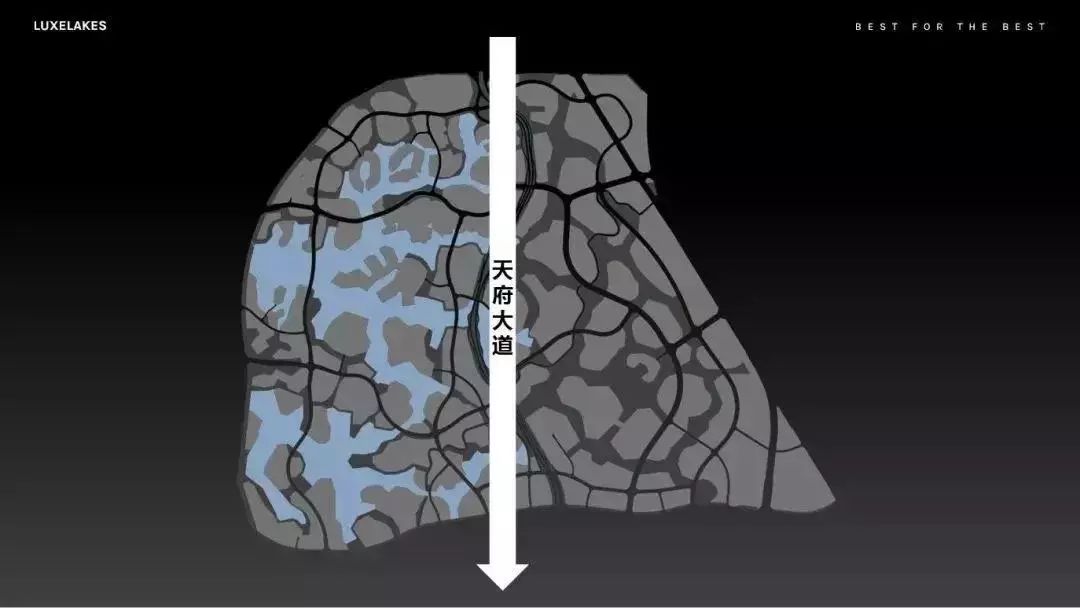

2012年,随着天府新区规划的落定,政府决定将天府大道全线拉直,这条笔直的百里中轴像刀刃一样从我们已经完成主体建设的艺展中心拦腰斩过。艺展中心不得不炸毁了原本用作城市展厅与高端会议中心的近半功能空间,还损失了车库以及主要的后勤设备空间。

但直到那时,我们还以为对麓湖的规划只是局部的调整。接着,我们就陷入了和政府关于麓湖整体规划的长期博弈。最危险的时刻,麓湖的湖域都有可能不复存在。

而当时已经缺损的艺展中心成为了那段时间麓湖的缩影。残留部分包括代表艺展象征的塔楼因为停工令,迟迟无法复工,被路过天府大道的政府大领导误以为是烂尾楼而要求天府新区予以拆除。公司内部也对是否保留存在争议——毕竟它已经丧失了大半的功能。

艺展中心是一个理想被掩埋、被停滞、被伤害的标志,它把自己虽然残缺却依然伟岸的身躯掩藏在张扬的天府大道下方,期昐一个新时代的开启。而这幢充满阳刚之美的杰作差一点还未为人知就险些湮灭。就如同当年麓湖的理想一样,命悬一线,脆弱无比。

但艺展中心和它的标志性灯塔也是我们永不妥协,一定要拼死保存的地标。它是麓湖未来仍然充满希望的象征。

2014年,我们与政府各部门相关人员,一次次从天府大道走下来进入艺展中心匍匐在湖湾边的未完工建筑之内,解释功能用途与留存价值,一遍遍做保留方案协调周边关系过层层审批,直至2014年7月底,艺展中心的保留改建方案才得到批准。经过8个月的抢工,2015年春天,艺展中心正式对外开放。

今天,它成为了麓湖的标志和门户,短短4年多,就接待了超过300万的访客,举办了超过500场的各类活动。2017年,A4美术馆也迁址麓湖,艺展中心开始履行起麓湖文化综合体的角色。

2016年2月,麓湖项目的最终解决方案也得到了政府相关部门的认同,我们开始了从谷底向上爬的过程。而这个解决方案的核心,是与我们提出的一个全新规划思路息息相关,那就是麓湖水镇。

当时政府对于调改规划的核心诉求之一,是将天府大道视作整个城市的文脉,要求天府大道两侧的建筑依次退台,形成从低到高的城市界面。这样势必让麓湖东西两翼的联系割裂,而且两旁的巨量公建项目也将丧失天府大道的依托和支撑。

为克服规划条件上的苛刻限制,我们大胆地提出了一个新设想,就是在城市中轴的两翼,建设一个极具体验感的、世界级的水镇,中间通过下穿天府大道的水系予以联接,用船作为水镇的主要交通和体验方式,串联两翼的各个特色商业组团。

我们的目标是将其建设成为城市地标项目,为这座有着悠久水文化传统的城市重现水城的辉煌。

正是由于这个构想的提出,争取到了新区政府对麓湖整体规划的理解和支持。因为水镇展现了一个巨大的可能:一份可以被永续发展、比肩宽窄巷子和太古里的城市遗产。新区政府也意识到,我们愿意站在城市的立场上,共同寻找妥善的解决方案。麓湖的规划问题终于迎来转机。

2016年,随着麓湖促建协议的签订,麓湖再次扬帆起航。

我们万华的董事长汪总也在阔别4年后,从国外返回成都。他用宽厚、信任与理解支撑公司全体同仁为麓湖梦度过了最艰难的四年。让人感动的是,一下飞机,汪董就直奔麓湖现场,也许直到那一刻,他心中的石头才最终落下。

2012-2016,我们的麓湖理想遭遇了太多的挑战。