本文经全媒派(quanmeipai)授权转载

昨日,江歌案在东京开庭审理。舆论的聚光灯再次照向了这桩法律上尚未结案,但每个人心里似乎早有定论的事件。

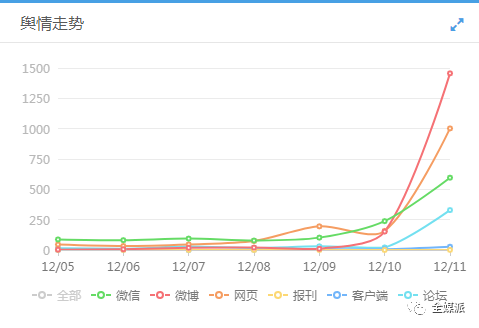

12月11日(庭审当日),江歌案舆情迅速走高

距离案发当时,这一案件实际上已经过一年有余,但引发普遍关注并非长久以来的状态。在这13个月里,各家媒体林林总总的报道、舆论场上众声喧哗的关注中,

该事件的焦点落在了何处?公众注意力在该去的地方吗?

显微镜下的悲剧:

江歌案如何陷入舆论漩涡?

2016年11月3日是江歌案的案发日,距今已经超过一年。但舆论的关注并非与案件相伴而生。

事件伊始,媒体关注焦点仍在案件进展中,与警方调查路径基本一致。

舆情在此时也没有大幅涌现。

2016年11月部分报道截取

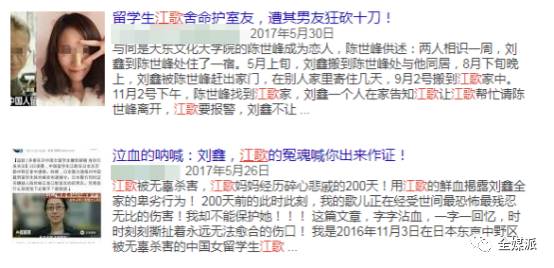

四个月后,江歌母亲发起 “为被害独女讨公道,单亲妈妈众筹赴日”线上活动。5月份,江歌母亲在社交平台发布《泣血的呐喊:刘鑫,江歌的冤魂喊你出来作证!》,曝光刘鑫及其父母亲的私人信息,希望借此使得刘鑫出面做证。文章发布两天后,刘鑫父亲与江歌母亲通话,准备起诉她侵犯隐私权。

“独女”、“单亲”、“闺蜜”等身份信息在这个阶段进入大众视野,伴随着刘鑫“享受生活”的个人行踪及其父亲“大言不惭”的电话录音曝光,一时之间,

关注焦点从事件转向个人。

事件在关注点中被切成小块,带着显微镜对刘鑫和江歌家庭进行条分缕析。

此时,对刘鑫的指责声及对两位当事人原生家庭的剖析成为事件焦点。

刘鑫被指案发后参加朋友聚会

刘鑫微博对该说法的反驳(合照中为江歌)

此外,

大量报道将江歌、刘鑫、江歌母亲作为“故事”人物进行叙事性呈现,煽动的情感及细节描写充斥报道,

掩盖了案件的侦查进展,甚至掩盖了对凶手陈世峰的关注。舆论在此出现失焦。

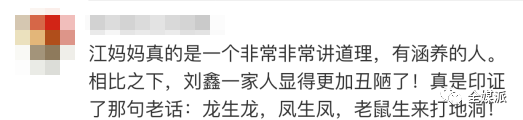

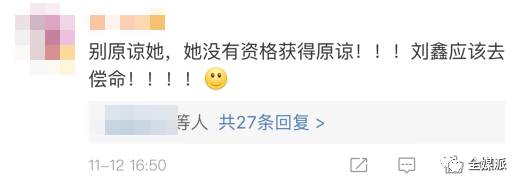

庭审前的舆论顶峰出现在11月中旬,在刘鑫及江歌母亲的访谈视频发布后,刘鑫进一步被解读为道德沦丧的形象,此时的报道及舆论大多带着情感偏向出场。

随后,自媒体掀起另一波舆论狂潮,其中最具代表性的是“东七门”文章《刘鑫,江歌带血的馄饨,好不好吃?》;“咪蒙”文章《刘鑫江歌案:法律可以制裁凶手,但谁来制裁人性?》,江歌案的关注焦点自此牢牢定格在了对刘鑫的道德评判上,走上偏离之路。

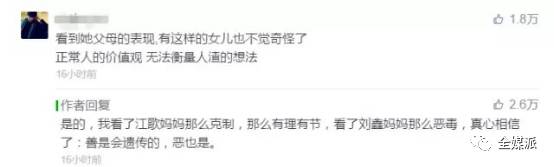

江歌母亲专访视频热评选取

咪蒙文章热评选取

网友所做讽刺漫画

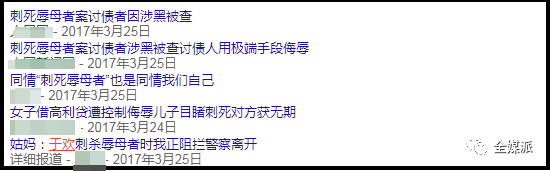

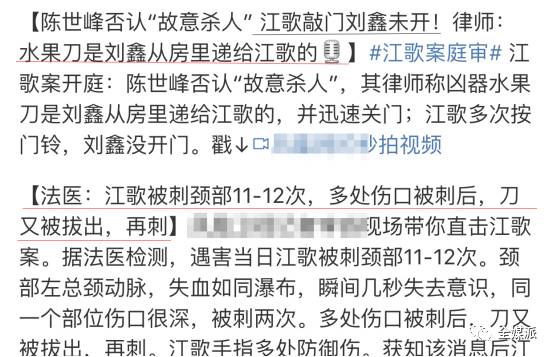

在庭审当天,一篇《刘鑫,你还是撒谎了!江歌案开庭揭露骇人真相》瞬间突破10万+,以陈世峰方的庭上主张当做事实进行传播,以此评判刘鑫先前所述是否真实。

至此,事件的主要焦点依旧停留在对刘鑫的声讨,在舆论中模糊了核心事实呈现。

新闻在脑补中走向失焦

江歌案这一轮舆论狂潮的引发路径在近年的传播界不是什么新奇的事情。在这个人人都能说上一嘴的自由表达场所中,对新闻事实蛛丝马迹的肆意扩展、升发早已成了信手拈来的套路。

为了最大程度地聚集关注度、争夺注意力,新闻事件在“引导脑补”与“被脑补”中一步步走向失焦。

新闻走向个体视角

为了唤起人们心中那份“无尽的远方和无数的人们都与我有关”,在传播的过程中,新闻事实往往会被拉到个体层面进行解读。因为新闻个人化有助于人们和发生在远处的事情发生联系并找到自己在事件中的相关性。

年初,一篇《刺死辱母者》同样挑动着大众的神经。首发报道超过3500字,但“辱骂、抽耳光、鞋子捂嘴,在11名催债人长达一小时的凌辱之后,杜志浩脱下裤子,用极端手段污辱苏银霞——当着苏银霞儿子于欢的面。”这61个字成了关注焦点。

“极端手段”、“同情”等成为事件伊始的报道关键词

关注该事件的大多数人往往将自己代入“儿子”这一特殊身份,母子的身份、对亲情的感性理解成为解读视角,主流声音更对于欢后来的过激行为表示全然的理解,而事件详细的起因及背后涉及的复杂法律问题并没有成为真正的焦点。

而在二审现场,相关证人证言指出,“杜志浩等十余人在长达一小时时间里用裸露下体等手段凌辱苏银霞”“杜志浩等脱鞋塞进苏银霞嘴里、将烟灰弹在苏银霞胸口”等与庭审查明的事实不符。法院保留防卫过当的判决,但改为量刑5年。

山东省人民检察院在二审意见书中就指出,“司法与舆论的目的是一致的:既要让无辜者不致蒙冤,也要让有罪者承担责任。司法与舆论都是推动法治进步的重要力量。”但是,

“司法是专业性很强的工作,案件事实需要经过法定程序,用确实、充分的证据加以证实。”

故事性成首要追求

和所有媒介商品一样,新闻也需要引人入胜的包装,这一点在流量争夺战的当下更为引人注目。而要达到这种目的的一个主要手段就是戏剧化。

戏剧性、冲突性、矛盾性成为如今新闻报道追求的叙事方式。

在江歌案开庭的报道中,这一类叙事特征明显体现在了标题提炼上。

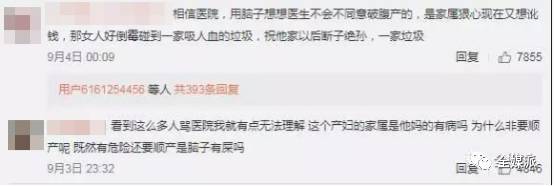

同样的操作手法也体现在了早前的榆林产妇坠楼事件报道中。在全媒派往期文章

《产妇事件与媒体迷雾:移动时代新闻专业主义真的缺位了吗?》

中曾提到孕妇与家属,患者与医院的矛盾关系再一次出现在人们的视野中。从事件初期由“孕妇”、“婆婆”、“丈夫”这一组关键词引起的家庭矛盾讨论热,舆偏向指责婆家,脑补婆家因守旧思想拒绝剖腹产;到医院、家属两方陷入罗生门,吐槽医患关系占据上风。

事件在每一个呈现阶段都被赋予了极强的故事性,关注焦点与故事矛盾点始终紧密连接。

而在故事之外,事件的真相却不能在注意力市场上占据有竞争力的一席。

碎片式新闻呈现

一般来说,新闻的呈现需要逐步推进和阶段呈现。记者们试图通过这种方式来履行客观性准则。然而在这一正常新闻操作流程中,时间被孤立开来单独对待,再加上海量信息的冲散,事件彼此间的联系难以被结合理解。

事件碎成孤立的时间点,每一个阶段引发的讨论也都不一样。注意力在被个人化带偏、被戏剧性消解之余,又遭到了碎片化的冲击。

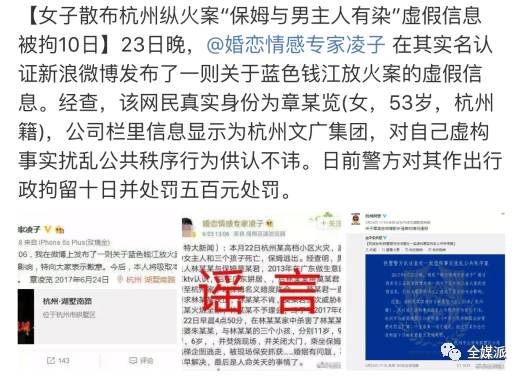

尤为典型的是另一起引起巨大关注的事件,杭州保姆纵火案。

关注点主要集中在三个方面,即纵火保姆、救援细节和家属索赔。

首先是事件一经报道,即有自媒体造谣“保姆与业主有染”,后被平息;随之而来的是物业阻止救人、消防设备无法使用等现场细节发布,绿城房地产成为这一阶段的关注重点;随后保姆接受判决,被害者家属在向绿城问责的过程中,微博大V透露家属索赔3亿,再次将舆论焦点转向了人命价值和家属人品上。

碎片化的事件呈现与碎片化的舆论焦点,导致注意力在各方游走。

让注意力流向该去的地方

在不断的情感拉扯和脑洞发散中,注意力一次又一次地偏离轨道,而这在一定程度上折射了当今的新闻传播生态。

注意力的“偏向”

在当今,注意力成为了一种稀缺而又泛滥的资源。在往期推送

《稀缺的事实与泛滥的观点:后真相时代,公众还可以被说服吗?》

中曾提到,后真相时代,情绪和观点超越事实,成为公众注意力的指挥棒,而自媒体的崛起,也从时效性、报道方式等操作层面,给传统媒体的新闻生产模式带来了挑战。

在这种情况下,媒体或是自媒体在选择报道的切入角度时,会放大其中的冲突性因素,

自行搭建一处叙事舞台。正如学者W.兰斯·贝内特在其有关新闻生产的研究中,所提出的“新闻戏剧化”的报道方式,“包装”新闻,使其更具吸引力。

新闻更加平易近人的讲述原本没错

,但突出戏剧,就容易只关注单一的矛盾冲突,而忽略了事件的复杂性。

如上文所提到的榆林产妇案, 孕妇丈夫的直男癌作祟、或是强化医患矛盾既有认知的对抗情节,成为关注焦点,而真相则一度陷入罗生门。

相关话题推送

而这种戏剧情节,也恰好符合公众对于事件预先形成的认知期待与情感投射。从小听过的故事里,总是会有英雄打败坏人,“惩恶扬善”的二元对立的叙事主题。

对待有争议的新闻事件,会不自觉地代入受害者的角色,心中朴素的正义感总是希望“坏人”被谴责、被严惩。此时区分好坏的衡量标准,是道德人性。

人性真的可以制裁人性吗?

但是,

报道时效缩减,看似加快了消息传播的速度,却减少了新闻探索的付出。

之前发布的《新媒体环境下调查记者行业生态变化报告》中提到,不少市场化都市报迫于生存,压缩采访成本,甚至撤销深度报道部。无论是衡量媒体的报道成本还是读者的认知成本,

挖掘事实很难,相比之下,基于事实片段的推演与脑补,却很简单。

注意力沿着这样一条具有“吸引力”的捷径,渐渐走偏。

如何让注意力“迷途知返”

在之前南方都市报发布的《江歌之死:舆论介入宜抱持冷静与克制》评论中,提到了要持一种“理解之同情”的态度。每个人都有表达观点的权利,而以往的案例也显示,舆论倒逼可以起到有利于新闻事实解决的作用。

值得思考的是,如何让这种表达不失却理性与善意,让注意力真正汇入有利于事实解决的方向。