(一)

“2021年1月31日0—24时,上海无新增本地新冠肺炎确诊病例。”

没有热搜加持,没有刷屏式感动,上海,几乎是在“悄无声息”间完成了这波疫情阻击战。

自1月21日上海再度报告3例本土新冠确诊病例后,上海这个防疫“优等生”再一次展现了令人赞叹的高效布控、精准响应和人文主义精神。

没有迅速进入“战时状态”,没有全民核酸检测,没有全区核酸检测,没有封城、封区,仅仅封闭了几个中风险小区,上海真正做到了快速响应和精准处置相结合。

与此同时,面对新一波的零散疫情,国内多个城市接连宣布“进入战时状态”,一时竟成为一种风潮。

而这其中,令人匪夷所思的是,有的城市甚至连一个新增确诊病例都没出现,也宣布“进入战时状态”。比如石家庄出现本土新增病例后,张家口涿鹿县率先宣布“进入战时状态”。

当时这个新闻一出来,我还以为涿鹿县也出现新增病例了,结果并无一例,而我用地图查了一下,涿鹿县距离石家庄,超过350公里。

此起彼伏的“战时状态”引得新华社发表了一篇评论:《滥用“战时状态”不利于抗疫大局》,文中直言不讳地指出:

动不动就喊“战时状态”,容易麻痹民众心理。一些地方领导干部缺少应对疫情风险的能力与办法,随意用“战时状态”吓唬群众,有懒政之嫌。

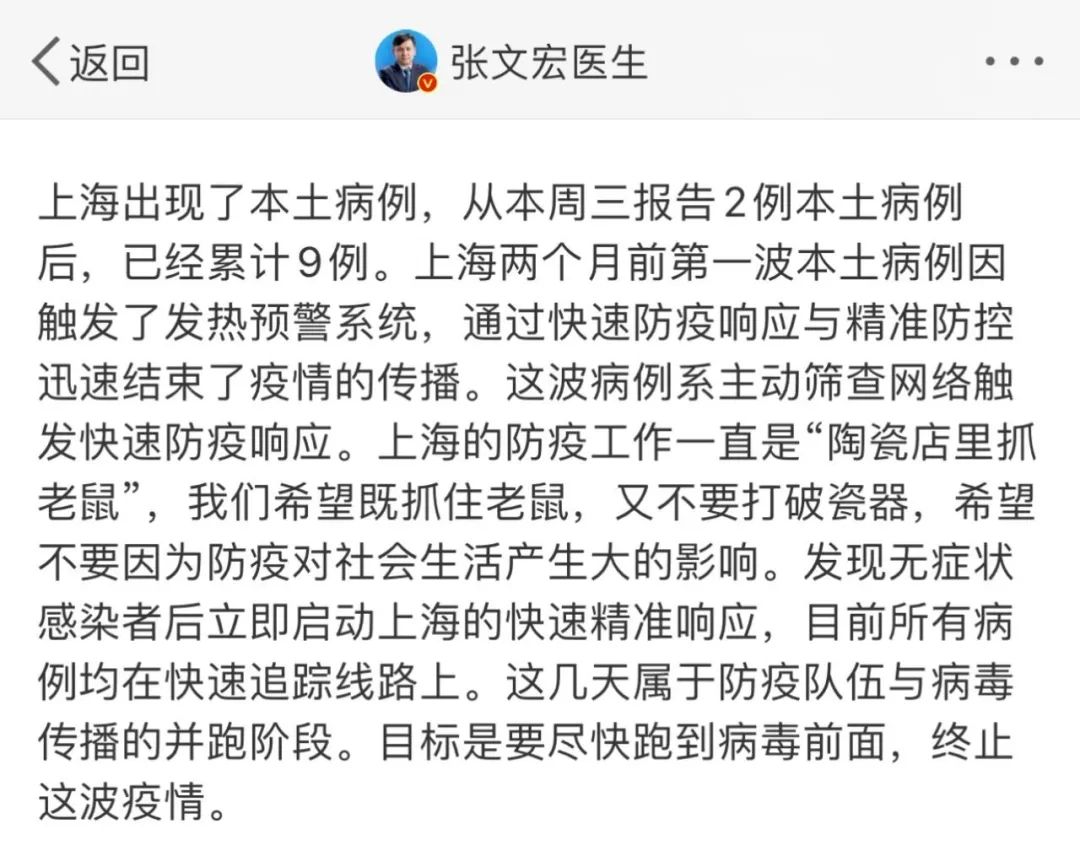

前几天,张文宏医生在微博上发文,引发了舆论的广泛共鸣,他引用了陈毅元帅解放上海时用过的一句比喻:瓷器店里抓老鼠。

上海的防疫工作一直是“陶瓷店里抓老鼠”,我们希望既抓住老鼠,又不要打破瓷器,希望不要因为防疫对社会生活产生大的影响。

“希望不要因为防疫对社会生活产生大的影响”,这句话说起来容易,做起来却需要成熟的应急反应预案和极其精密细微的机制传导,这背后实则反应的是一座城市的治理水平。

上海,显然成功在不打碎瓷器的前提下,“捉到了老鼠”。

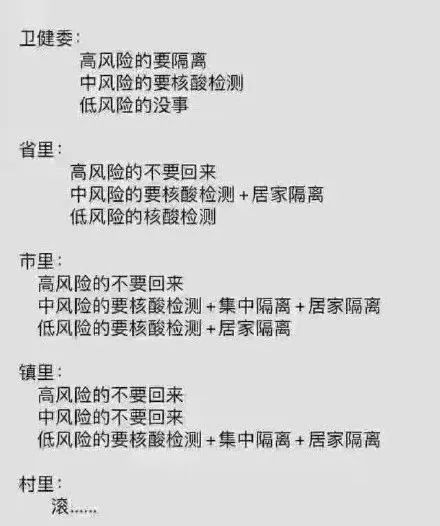

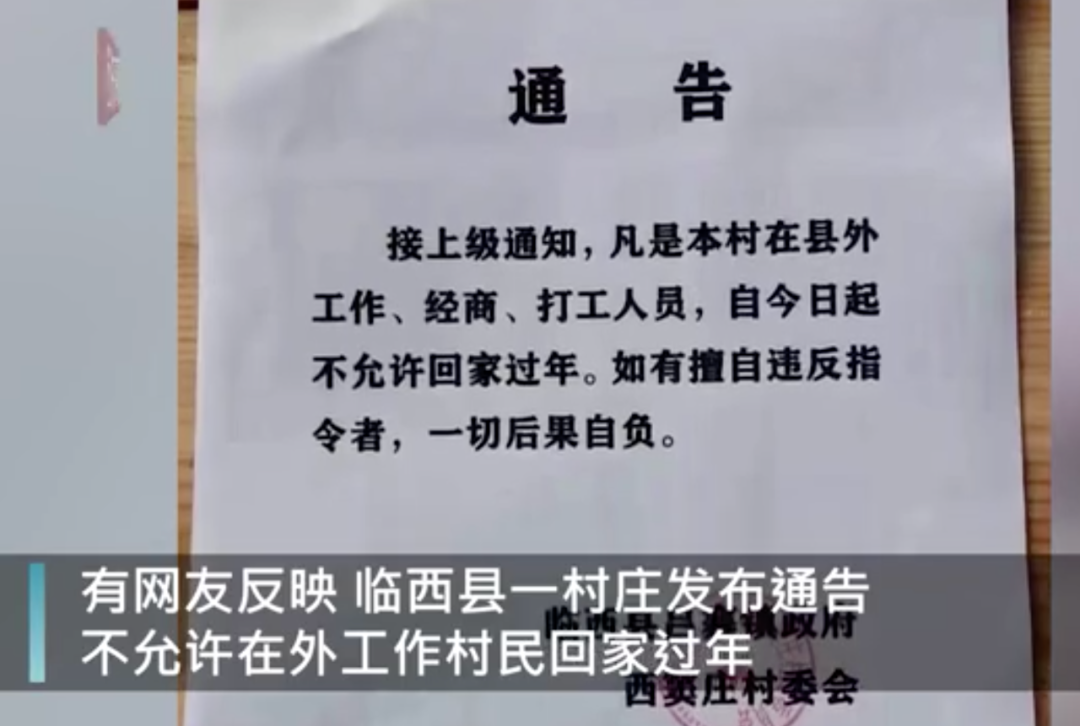

“春节层层加码的防疫措施,落实到村里,就一个字:滚!”

相信你一定看过这张刷屏到模糊的图片。这张图片的刷屏先于各地防疫措施的公布。遗憾的是,这张图恰恰“精准预言”了很多地区对待春节返乡务工人员“一刀切”的态度。

“一刀切”式的政策,执行起来简单、直观、有力,对发号施令的人而言,它似乎代表着一种铁腕之下的“高效、迅速”,但这种简单的背后实际上需要付出极高的代价。

一刀切式的完全停摆或全面阻断,的确能够最有效地阻断病毒传播链条,但与此同时,也意味着一城的经济和民众的生活完全停摆。

这背后是一个“度”的决策问题,一个新增病例没有就宣布进入“战时状态”,有点像一个病人刚打了个喷嚏,直接送ICU,24小时监护,流个鼻涕就二话不说直接上ECMO。

这种做法,你也不能从根本上否认对病人是完全错误,完全无效的,但无论对整个体系还是对病人本身而言,肯定是有点反应过度。

一刀切的背后当然是“懒政”。其实这也是秉持“对上负责”的官员的典型心态,须知,我们的官员更多承受的是来自上面的压力、监督和问责,却几乎不用对自己的下级和基层工作者负责。

于是,压力之下,以民众的不安、焦虑和不便换来自己头顶“乌纱帽”的安稳,哪怕是某种心理意义上的安稳,也是一件“百利无一弊”的决策,何乐而不为呢?

我们甚至可以说,某种程度上这也是一种“形式主义”,以此来避免可能出现的责任,“我们第一时间就进入战时状态了,所有措施都上到最严格,真出了问题,你可不能指责我不作为。”

总而言之,领导只需拍桌子下命令,又不用真的站在冰天雪地里用冻麻木的手吃泡面。

层层加码的“硬核防疫”所留下的机制漏洞和系统性缺陷,最终是要靠基层社区工作人员和志愿者一件事一件事去落实,靠他们忘我的牺牲和超越常人的坚韧、疲惫与辛苦去一点点弥补。

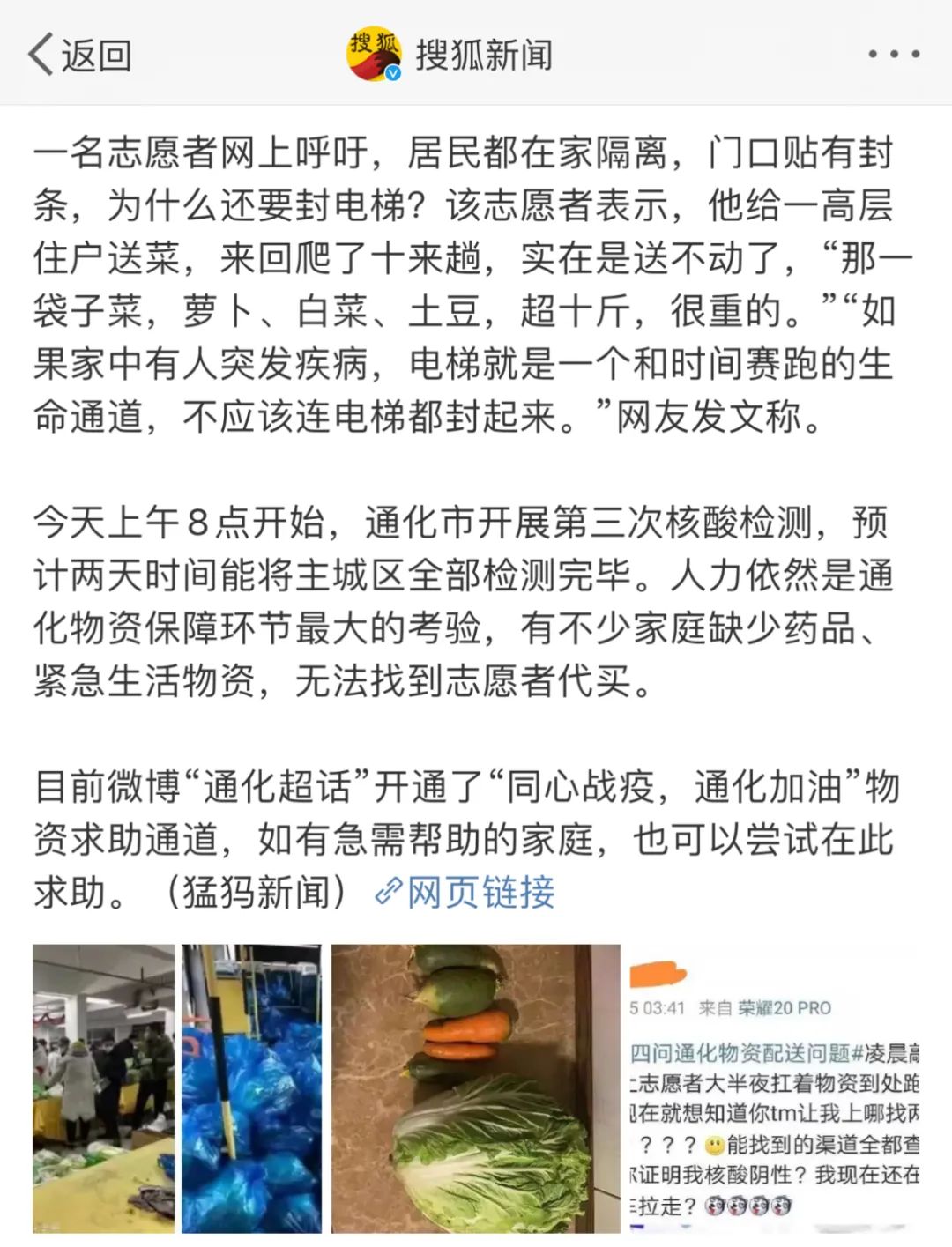

居民明明都在家隔离,门口都贴上封条了,可为什么还要封电梯?

一个蔬菜包动辄十余斤,如今的高层小区一栋楼随随便便就是二十几层。一名成年男性,抱着四份蔬菜包(近50斤)爬楼已是体力极限,以一栋20层一梯两户的高层住宅为例,任何有小学数学水平的人,简单计算就能感到一种窒息的疲惫:

仅仅要完成这一栋楼所有居民的蔬菜包配送,一个志愿者加起来就要负重爬100多层楼。

“不畏艰难险阻,克服一切困难”固然是我们引以为豪的正能量,但问题是,这些让志愿者累瘫的“困难”,原本就不应该出现才对。

压力一层一层传导下来,最后承担所有这些压力的,是一个又一个的基层工作者,是那些大雪天里累瘫倒雪地里的志愿者,是被误会而崩溃大哭的社区工作人员。

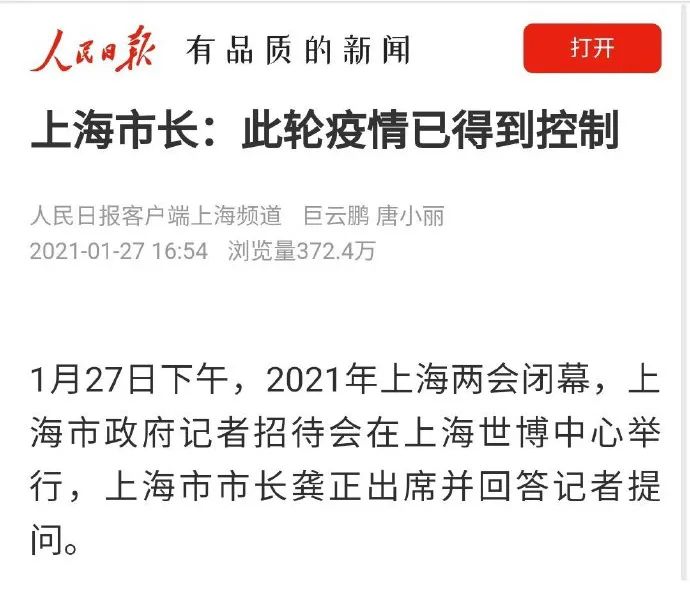

其实早在5天前,上海市长就表示:“上海此轮疫情已经得到了控制”。

在这篇讲话中,市长也特别提到了张文宏,“张文宏医生讲的,你快速,我快速,我们做到了。”

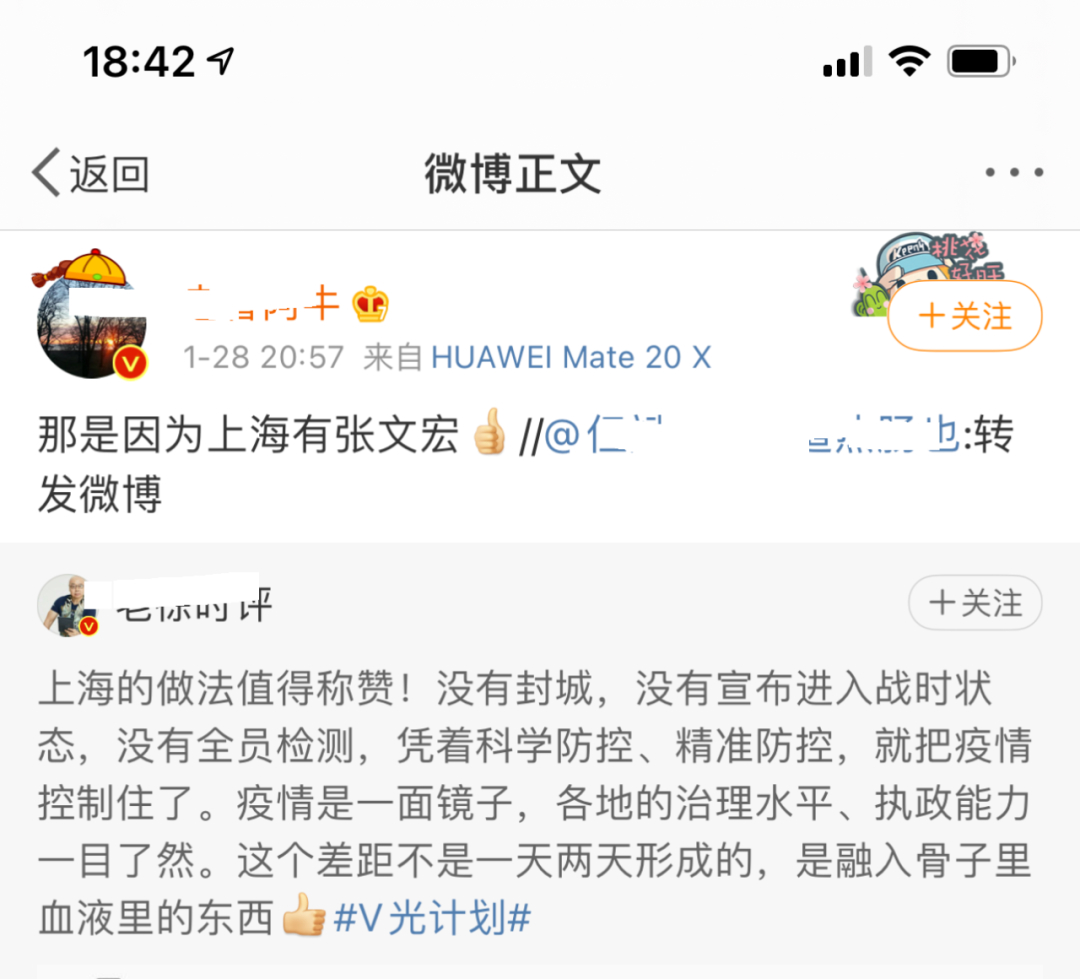

在这条新闻的评论区中,在诸如此类赞美上海抗疫成果的网络评论中,我们常常看见对张文宏医生的点赞和肯定:

我能理解很多人对张文宏医生的欣赏,的确,这样一位有水平、情商又高,又常常站在普通公众角度“说人话”的学术大牛,谁不欣赏呢?

不是“上海幸好有张文宏”,而是“张文宏幸好在上海”。

我不知道全中国有多少张文宏这样水平的医生,但我知道,面对那些昏招频出的地方抗疫举措,不需要张文宏,随便一个三甲医院的感染科主任其实都可以给出一份更为妥善,更为科学的处置措施。

但凡在决策之前认真征询和学习一下去年武汉封城时的经验、教训和流程机制建设,就不太可能做出封停电梯,让志愿者扛着几十斤的重物徒步送菜的决策。

真正的问题在于,地方政府在做紧急决策之时,有没有征询专业人士意见的习惯,有没有尊重专业人士表达的意见和建议。

人们常常吐槽“外行领导内行”的背后,传递的不就是一种专业主义的哀鸣吗?

希望在越来越多的专业领域,无论是卫生防疫还是科研攻坚,无论是经济政策制定还是应急处置的响应,领导们都能在发表高屋建瓴的指导意见之前,听一听专业人士的意见和建议。

赞美和肯定张文宏医生,其本质是在赞美和肯定专业主义本身。