10年前,掏空父母的积蓄在一线城市买房,是这辈子最正确的决定。啃老啃得早,日子过得好。

在当下有个共识:有车有房,是年轻人成家的必要条件。

据统计,中国80、90后有房率达70%,居全球第一;而排名第二的墨西哥仅为46%。

80、90后的经济能力,和高企的房价间,存在巨大鸿沟。他们的父母乃至祖父母,往往舍身搭桥,帮孩子填平沟壑。

这代人的长辈,最该被授予“感动中国”奖。

养儿防老都是奢望。当下更多的,是养儿啃老。前半生把孩子养大,后半生为孩子供房。

郑州环卫工老张,在冬至那天,吃了顿公交站的免费饺子,感动得落了泪。

采访被问及时,

老人说,自己很久没吃过这么好的饭了。

老张说,自己每月2120元工资,2000元都给了儿子还房贷。在这个100块破开就没的时代,老张要用120元度过一个月。

很难想象,老人平时都会吃些什么。

在向记者叙述的过程中,老人一直在说,自己是心甘情愿背井离乡,挣钱帮儿子还房贷的。

儿子没有逼他。

子女没逼父母,大多老人是自愿被“啃”。

据调查,97%的受访青年称,身边人买房都靠父母。捆绑父母买房,已成中国青年的常态。

2000年起,中国房地产喜迎高潮。建房手速赶不上买房手速,工资上涨速度,更远低于房价上涨速度。

2000年~2014年全国商品房平均价格走势

从2008年到2017年10年间:

-

广州房价翻了3倍

-

北京房价翻了5倍

-

上海房价翻了6倍

-

深圳房价翻了将近7倍。

一线城市10年房价走势图

之后在国家的大力调控下,房价依旧稳扎稳打,步步攀升。

2018年1-4月,全国新建商品房销售均价为8585元/平方米,同比上涨8.7%。很快,全国新房均价将破万。

与平均房价鲜明对照的,是人们的平均收入。

2017年,我国人均可支配收入为25974元,折合每个月是2164.5元。

平均情况下,一个人不吃不喝,买套房子要花小半辈子。

对于20多岁的年轻人来说,仅仅依靠自己的几年工资,想买房,无异于痴人说梦。

从2000年开始,在上海、杭州、苏州、北京等地,房价一路狂飙

于是,这一代年轻人,不仅在家靠父母,另立门户还要靠父母。

买房、结婚、养孩子……这一整套的操作,差不多都得靠父母帮衬。

“为父母养老”、“反哺”这种传承千年的道德伦理,在房价的重压下,怕是只能靠边站了。

曾有网友留言,以前觉得“啃老”买房的人是混蛋。父母辛苦了大半生养你,到头来退休了,还要为你掏空积蓄。

可是过了10年,回过头来看房价,发现自己才是混蛋。

我的同事顺子,他老家在大兴安岭大山深处,一个叫什么什么旗的地方。

几年前,顺子爹带着20万来了北京,想给儿子在北京买房。那时候,20万在大兴安岭是一笔巨款。

顺子和爹转了一圈,发现即使掏空爹娘养老钱,也买不起北京城里的房。于是他们把目光,投向了北京七环——河北燕郊。

当时,顺子说起自己的燕郊初体验,就一句话:“连坟都不会有人买在这。”

不过顺子就把房买在这了。20万块钱,付完首付,还有点富余。

燕郊房价如今已翻了好几番。

顺子这笔啃老的收益,我写稿十年都换不来。

07年还是08年,老杨刚毕业。他和同学一共6个人,挤在北京一个破两居里打地铺。

他爸来看过他一次,看到如此脏乱差,就跟老杨说,要不家里给你出首付买套房吧。那个时候,海淀知春路房价,大概1万一平。

老杨骨子里觉得,啃老是件可耻的事。

然后,他就做了人生中最傻X的决定,跟他爸说:“不用啊。北京现在房价高得离谱,急啥。”

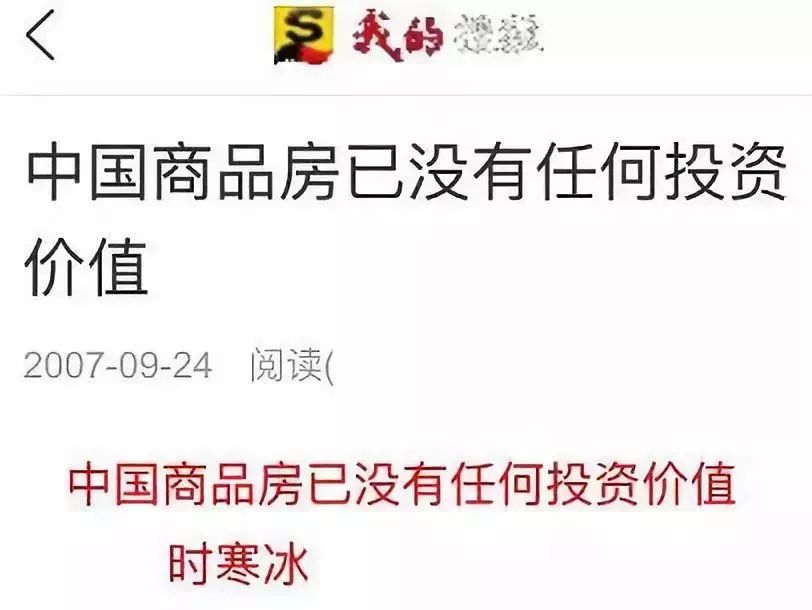

那时候,还是玩新浪博客的年代。上面有房地产三剑客:

时寒冰、曹建海、牛刀。老杨时常看三剑客抨击楼市。

三剑客揭露房市黑暗,道出百姓心声。他们反复告诉大家,不要买房、不要买房。

他们骂得有理有据酣畅淋漓,也收获了粉丝的如潮好评。

只是10年后再回望,老杨已经被现实打脸打到怀疑人生。

短短10年,再想买房也买不起了;父母的那点积蓄,也几乎被疯涨的物价稀释殆尽。

谁曾想,不啃老的结局,会落得钱物两空呢?

老杨坚持不啃老的10年,是理想背离现实最剧烈的10年:

理想是:

现实是:

时代上演的,是一场荒诞现实主义戏剧。

现在回头再看,曾经房产中介说的都是真话,买房就是买未来。

可当年坚持不啃老的信念,把老杨拦在了未来的大门外。

不想花父母的钱了,父母该安享晚年了。谁曾想转眼10年,父母存在银行的积蓄,在通货膨胀中,早已贬值。

当年能全款买下一套房的钱,现在连个厕所都买不起了。

老杨终于发现,孝顺和骨气,在没钱的时候,一点用都没有。

迅速得到第一桶金,然后钱滚钱迅速增值,或许才是最入世的选择。

在资本原始积累的时代,还坚持要当谦谦君子的人,大多还没有过上自己想要的生活。

印象中的啃老,是孩子游手好闲,靠着父母辛苦赚钱,才养尊处优地过活。

但如今,更多人的啃老,是被迫啃老。

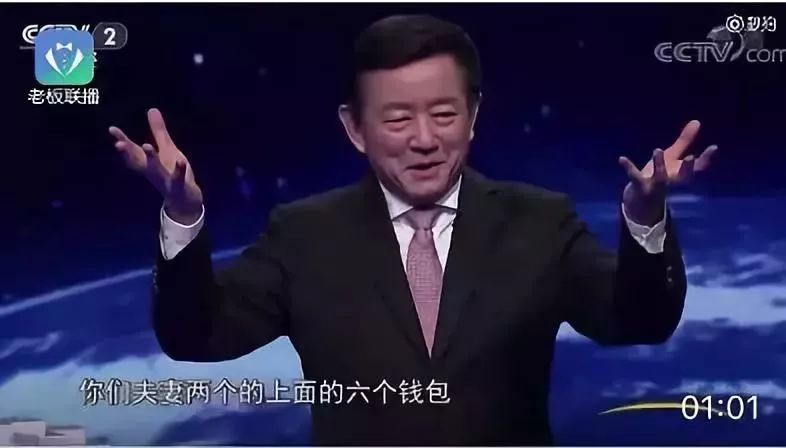

樊纲前不久提了个“6个钱包买房”,瞬间登上热搜榜。

6个钱包是指,一对夫妻要买房,除了靠自己那点钱外,还得靠双方父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷2代人,6个钱包。

买个房子要“啃两代之老,举三代之力”。掏空老人的养老钱,再搭上自己的下半辈子。

有人评论:“这是不是我们的悲哀?”

也有人质问道:“这样的人内心丑陋到何等地步?”

只是,这是他们的错吗?

王思聪还开过问答:如何看待年轻人花光父母积蓄、贷款买房现象?

他的回答是:

“年轻人花光父母积蓄贷款买房,愚蠢!”

可是他却没法回答,在一个房子是刚需的时代,如果不啃老、不买房,年轻人真有更好的选择吗?

托房价的福,谁不啃老谁就输了。

试想,一个不啃老,只能35岁才买房的男人,他27岁时就无法结婚。并且中国地产的戏剧化,导致啃老早买房的人,占了大便宜,不啃老迟买房的人吃了大亏。

搞了半天,及时啃老、科学啃老,才是避免中年危机的捷径。

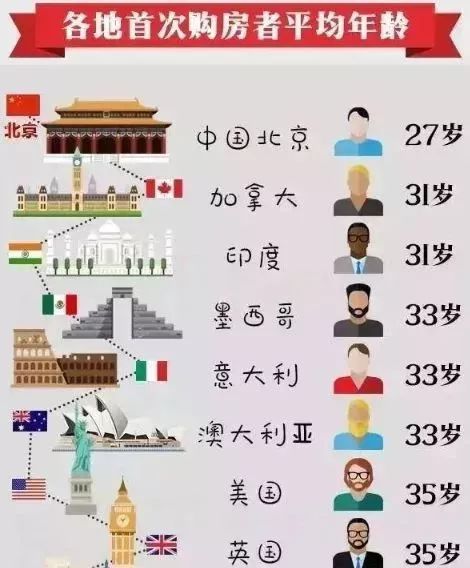

得利于啃老,中国人首套房的平均年龄,已被哄抬到了27岁。

各国首次购房者平均年龄

那么,从父母那里拿钱啃老,究竟对不对呢?

本质上,“啃老”是家族财产的再分配。

跨越阶层是一场家族接力赛

目前,我们处在接力的三棒、或四棒位置。

过了最初的原始积累,本就该到拼爹、拼爷爷、也就是俗称的啃老阶段了。

只不过我们这代人,有幸还认识起跑的第一棒。第一棒起跑线大抵相同,到目前,有些阶层刚刚拉开,有些阶层差已望尘莫及。

2016年清华大学的报告《从收入差距到财富鸿沟:社会不平等的新趋势》指出:

中国城市家庭的财富积累,开始于改革开放以后;而在此之前,中国城市家庭几乎没有私有资产。

改革开放打破了家庭财富上的平等,阶级区隔和贫富差距逐渐拉开。

正常来谈,阶层跨越是个漫长的过程。而改革开放之初的大变动,使得一代人之内,阶层跨越的概率提高了许多。

阶层固化才是社会的常态

幼儿园孩子讲起跑线,成年人社会讲拼爹。“阶层固化”这个词,越来越常见。

富二代、官二代天生自带优势,而穷二代、农二代,处于尴尬无奈的劣势。

弱者愈弱、强者愈强的马太效应,让许多人感叹,无法摆脱的阶层,是社会一大弊病。

但纵观历史,阶层的相对稳定,不是弊病,它就是社会常态。

历史上,只有战时,才是阶层快速流动时期。

秦时的“无军功者不受禄”,就是一次典型的大规模阶层流动。战时不分出身,只要杀人多,就能步入高层。

但这样的状况很少。多数时候,阶层的上升有限且可控。