摘要

本文通过对五份报纸共3264个样本的国内新闻报道进行的内容分析,旨在探究我国传

统媒体的新闻报道模式的特征与差异。分析结果显示,我国媒体的报道模式虽然存在相当

程度的共性,但是差异性也非常明显:不同属性的媒体和不同领域的报道题材呈现出不同

的模式偏好。官方媒体和政经题材的报道更重视喉舌模式、干预模式,而市场化媒体和社

会性题材的报道更重视监督模式、客观模式。此外,本文的分析结果显示,与研究假设正

好相反的是,官方媒体比市场化媒体、政治经济报道比社会性报道在煽情模式上表现出更

强的偏好。进一步分析发现,喉舌模式与煽情模式呈高度正相关关系,说明两种模式并非

相互排斥而是和谐共存,这在官方媒体上表现得尤其如此。

关键词

报道模式、传统媒体、官方媒体、市场化媒体、煽情模式、喉舌模式

作者简介

王海燕,中山大学传播与设计学院副教授。电邮:[email protected]。

科林·斯巴克斯,香港浸会大学传理学院讲座教授。电邮:[email protected]。

黄煜,香港浸会大学传理学院教授。电邮:[email protected]。

吕楠,香港浸会大学传理学院博士后研究员。电邮:[email protected]。

本研究是国际比较研究项目“全球记者角色表现”(Journalist Role Performance

around the Globe,简称JRP,参考网址:http://www.journalisticperformance.org/)

的一部分。该项目分两部分进行,第一部分是在参与项目的近三十个国家中每个国家选取三到五份具有代表性的报纸对其进行内容分析,目的是从新闻文本的层面研究新闻报道模式,继而探讨记者的角色表现;第二部分是对内容分析中选取的报道文本的署名记者进行问卷调查,探究记者的角色认知。两部分的数据收集齐备后再进行合并和比照,以探究两者的可能差距,即记者的角色表现与角色认知之间的差距。

为确保跨国比较的可能,各个国家都采用统一的新闻报道模式分析编码本,具体实施前在各个国家都进行了反复测试,并经数次修订和完善,以确保最终的编码本和调查表在不同国家的文化和语言环境下表达相同的内容。该项目从2013年开始进行,内容分析的数据在2015年收集完成,问卷调查的数据在2016年收集完成。中国部分由内地和香港两个部分组成,本文分析的仅是其中一部分,主要针对我国内地媒体的新闻报道模式。

新闻报道模式,指的是新闻所展现的主题及其表现形式,它兼及新闻报道主题与呈现形式的双重考量。

现有关于新闻报道模式的研究主要分为两类。第一类侧重于专题类别的报道模式的研究。具体来说,主题上,以对灾难新闻报道模式的探讨为显;形式上,

以对调查报道模式的探讨为著。就灾难报道模式而言,孙发友以20世纪80年代初为界,发现前阶段的灾害报道模式是“人”本位,秉持“抗灾救灾才是新

闻”的理念,追求的是教化层面的意义;而后阶段的灾害报道模式是“事”本位,

确立了“灾害也是新闻”的专业观念,追求的是一种信息层面的价值。对此,董天策等人提出异议,认为孙发友所谓的“人”本位并非现代意义上的“以人为本”,应该更准确地表述为“党本位”;而真正意义上的“人”本位则是2003年SARS事件后出现的,并由此开启灾难报道的全息开放报道模式。就调查报道而言,张志安和沈菲的调研发现:调查记者偏向于分析解释、报道事实/提供信息及舆论监督。王秀丽等人对《新闻调查》节目进行框架分析后显示,该调查性新闻栏目重视对人情味故事的报道和人物矛盾冲突的刻画,他们谓之“人情味框架”。陈阳在比较《南方周末》和《财经》这两份同以调查报道见长的媒体时指出,前者更强调舆论监督和读者启蒙,而后者则着重于提供事实,将事实与评论严格分离。

第二类新闻报道模式研究侧重于探究新媒体环境下新闻报道模式所面临的挑战

以及可能的创新。王宇明认为无限移动服务和社交网络服务的兴起都对新闻报道模式提出新要求,尤其从新闻采集方式、新闻呈现方式和新闻反馈方式三个层面对传统新闻报道模式构成挑战。对此,闻娱提倡新闻采集方式的进行时和全信息化,以及新闻呈现方式的集群展示和信息分层。王毅建议报道模式创新的主要着力点应该在于建立以人为本的受众主导型新闻报道模式。而李良荣主张改变动态新闻为主的报道模式,变成以深度报道和解释性新闻为主。

总体来说,现有报道模式研究存在两大不足:其一,建立在系统抽样基础上的报道模式分析付诸阙如;其二,多数研究的覆盖面尚不够广泛,侧重于类别性研究的居多。

为弥补上述不足,本研究依托“全球记者角色表现”项目,适当修正其新闻报道模式分析编码本,为新闻报道模式研究领域尽绵薄之力。

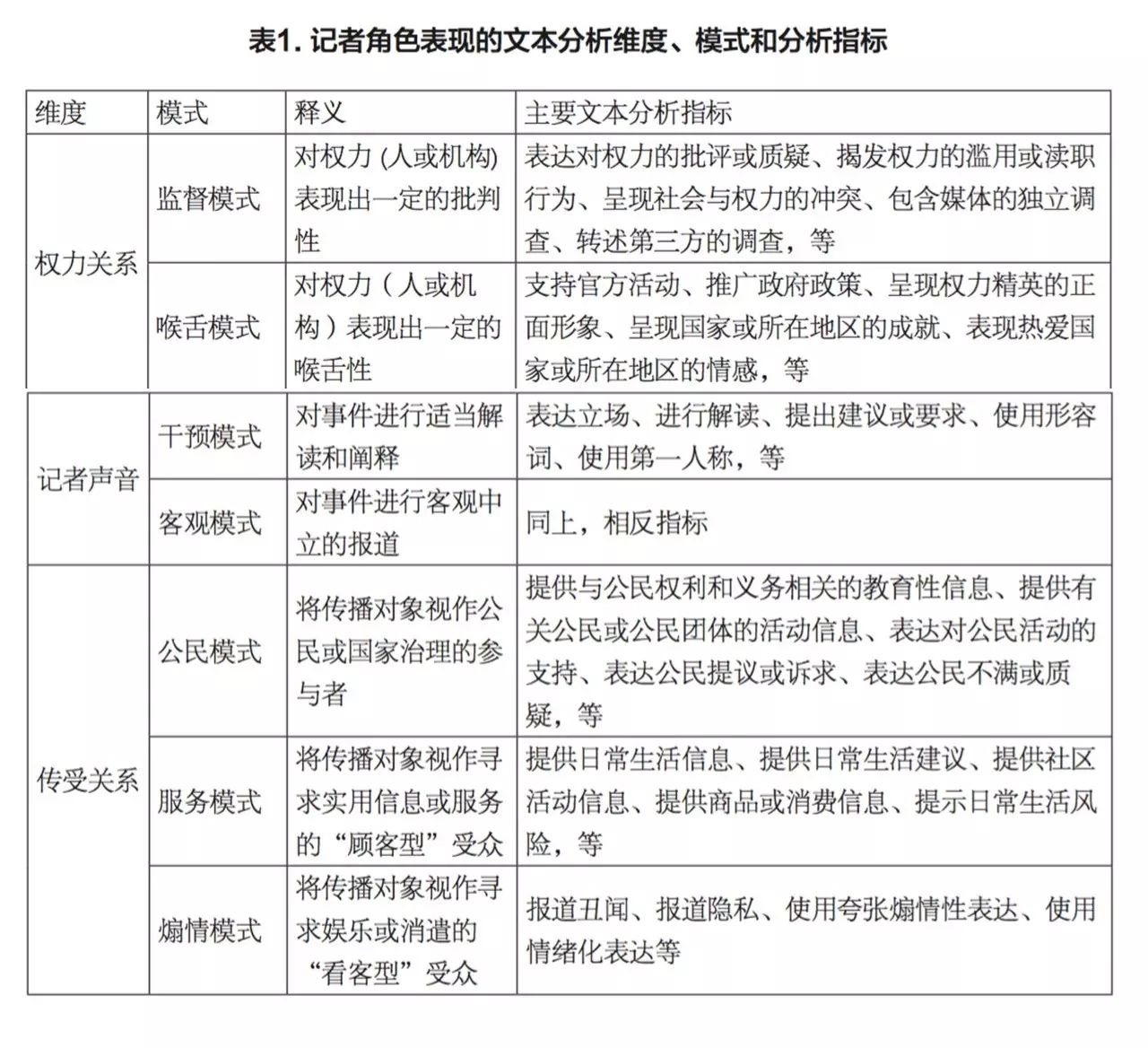

该项目分析编码本主体框架由智利瓦尔帕莱索大学的克劳迪娅·马拉窦教授牵头设计。马拉窦教授认为,研究新闻报道的模式可以从三个维度入手,分别是:权力关系、记者声音与传受关系。从这三个维度出发,进而可

以区分出六种新闻模式:监督模式、喉舌模式、干预—客观模式、服务模式(service

model)、煽情模式和公民模式。其中,监督和喉舌模式对应的是权力关系的维度,干预—客观模式对应的是记者声音的维度,

而公民、服务和煽情模式对应的是传受关系维度,每一个模式均可以通过具体的文本指标进行衡量。

在应用到我国媒体研究中时,笔者所在团队对马拉窦教授的模式进行了必要的改编和修正,以便更适合我国媒体的情境。改编主要体现在两个方面:一是将干预—客观模式拆分为两个模式——干预模式 和客观模式,并独立编码;其次是逐一改编测量每个模式的文本指标,去掉中文语境中难以理解的条目,代之以意思接近但更契合中文表达情景的条目。最终我们使用的编码表确保每个报道模式的文本分析指标在4至

10个之间。(详见表1)

需要说明的是,表1中的七种新闻模式并不是非此即彼的关系,也就是说,同一篇新闻报道可能体现出多种新闻模式。例比如,一篇报道在表现出“喉舌模式”的同时还可能表现出“干预模式”和“服务模式”,或者在表现为“煽情模式”的同时,还表现出“服务模式”、“客观模式”和“监督模式”。不过,记者声音维度上的两种模式稍有不同,一篇报道或者表现出干预模式,或者表现出客观模式,

而不能同时表现两种模式。其它维度上的报道模式都可以两种模式同时并存。此外,这七种模式试图分析的主要是一篇报道从文本特征中透出的新闻特征,而不是这篇新闻的实质内容或话语中透出的新闻特征。比如,一篇报道官员贪腐的新闻不一定表现出显著的文本上的“监督模式”,而一篇报道模范村官的新闻也不一定表现出显著的“喉舌模式”。这意味着,本研究针对的并非新闻的政治性特征,而是其文本性特征。本研究的分析结果也不适合用于评价一家媒体的意识形态和价值理念。比如,本研究的分析结果不适用于判断一家媒体到底是遵守新闻专业主义的信条还是主要满足党和政府所赋予的宣传要求。本研究希望超越政治的有色眼镜,对新闻进行新的审视,即新闻文本中体现的报道特征究竟如何。

需要说明的是,表1中的七种新闻模式并不是非此即彼的关系,也就是说,同一篇新闻报道可能体现出多种新闻模式。例比如,一篇报道在表现出“喉舌模式”的同时还可能表现出“干预模式”和“服务模式”,或者在表现为“煽情模式”的同时,还表现出“服务模式”、“客观模式”和“监督模式”。不过,记者声音维度上的两种模式稍有不同,一篇报道或者表现出干预模式,或者表现出客观模式,

而不能同时表现两种模式。其它维度上的报道模式都可以两种模式同时并存。此外,这七种模式试图分析的主要是一篇报道从文本特征中透出的新闻特征,而不是这篇新闻的实质内容或话语中透出的新闻特征。比如,一篇报道官员贪腐的新闻不一定表现出显著的文本上的“监督模式”,而一篇报道模范村官的新闻也不一定表现出显著的“喉舌模式”。这意味着,本研究针对的并非新闻的政治性特征,而是其文本性特征。本研究的分析结果也不适合用于评价一家媒体的意识形态和价值理念。比如,本研究的分析结果不适用于判断一家媒体到底是遵守新闻专业主义的信条还是主要满足党和政府所赋予的宣传要求。本研究希望超越政治的有色眼镜,对新闻进行新的审视,即新闻文本中体现的报道特征究竟如何。

我们的研究目的主要是探究上述七种新闻报道模式多大程度体现于我国媒体中,总体表现如何,以及不同报纸之间的差异如何。具体而言,按照总体框架提出的记者角色的三个维度,我们分别提出以下研究假设:

在权力关系维度上,鉴于我国媒体一向被看作是党和政府的耳目喉舌,所以:

➤研究假设1a:我国媒体在总体表现上,喉舌模式比监督模式更加显著;

同时,因为定位的不同,官方媒体通常比市场化媒体承担更多的喉舌功能,所以:

➤研究假设1b:喉舌模式在官方媒体更加显著;

➤研究假设1c:监督模式在市场化媒体更加显著。

此外,因为我国媒体通常对不同题材的报道采用不同的报道角度,传统的时政经济题材通常与“正面报道”联系在一起,而对社会性题材的报道则相对较多地使用“批评报道”角度,所以:

➤研究假设1d:喉舌模式在传统政经题材的报道中更加显著;

➤研究假设1e:监督模式在社会性题材的报道中更加显著。

在客观性维度上,过往研究显示,我国媒体有着较强的文人论政的传统。虽然客观、中立、事实报道的新闻理念也常被强调,但其引入我国媒体实践的时间毕竟不及文人论政的传统久远,影响也不及其深远。因此:

➤研究假设2a:我国媒体报道在总体表现上,干预模式比客观模式更加显著;

同时,过往研究显示,市场化媒体比官方媒体更倾向于强调新闻专业主义的操作规范,所以:

➤研究假设2b:客观模式在市场化媒体报道中更加显著;

➤研究假设2c:干预模式在官方媒体报道中更加显著。

而从报道题材上看,因为传统的时政经济报道通常是国家和政府的控制性题材,而社会性报道的国家控制色彩较轻,更重视新闻的事实报道的规律,所以:

➤研究假设2d:干预模式在传统政经题材报道中更加显著;

➤研究假设2e:客观模式在社会性题材报道中更加显著。

在传受关系维度上,中国媒体总体上倾向于将媒体传播的对象形容为“人民”,而对“人民”的理解可以是国家政治的参与者,可以是市场消费的主体,也可以是休闲娱乐的市井民众,因此在这一维度上,难以形成针对我国媒体总体表现的研究假设。不过,虽然对总体情况难下判断,但既往研究显示,我国市场化媒体在发展过程中为了达到较好的市场效果和受众效果,对新闻娱乐化、新闻服务化等策略的使用毫不鲜见,这从娱乐八卦新闻的扩张、民生服务新闻的普及等现象中可见一斑。因此,

➤研究假设3a:煽情模式在市场化媒体比在官方媒体中更加显著;

➤研究假设3b:服务模式在市场化媒体比在官方媒体中更加显著。

同样道理,按报道题材进行区分的话:

➤研究假设3c:煽情模式在社会报道中更加显著;

➤研究假设3d:服务模式在民生报道中更加显著。

本文的研究方法是内容分析。我们选取了五份具有代表性的日报,并对这些报纸在2012和2013两年间登载的国内新闻进行了抽样。在报纸的选择上,我们尽可能

选择能广泛反映我国报业内部差异性的报纸。根据国家新闻与广电出版总局的统计数字,我国2014年发行的报纸共有1912份。虽然有评论认为,我国媒体总体定位姓“党”,不同报纸所能体现出的差异相当有限,

但是如前所述,从上世纪80年代以来的媒体市场化改革在一定程度上改变了单一的

新闻宣传模式,促进了媒体和新闻实践的多元化发展,带来了媒体之间一定的内部差异性。这样的差异性体现在以下几方面。首先是地域上的,我国地域辽阔,真正的全国性报纸较少,大部分是地方性报纸,而地方性报纸和全国性报纸无论从服务的对象、拥有的资源,还是从报道的空间上来看都有所不同。其次是管理上的,我国的报纸分别受不同层级的党委管辖,从中央,到省、直辖市、自治区级在到地方,分属不同管理层级的媒体具有不同的影响力和自由度。再次是经济上的,我国各地的经济发展情况不平均,东部及东南沿海相对发达,而西部相对落后,不同地区的媒体所依托的经济体的状况有别。最后,还有报纸属性的不同,我国媒体有党报和市场报之分,即使是同一报业集团内部,其面向党和政府的宣传功能的机关报和面向市场的都市报,通常表现出不同的特点。

我们充分考虑这些差异性,同时兼顾研究的实际可行性,最后选择了以下五份报纸:《人民日报》、《中国青年报》、《南方都市报》、《新民晚报》和《成都商报》。

本文分析的对象是这五份报纸在2012和2013两个年份刊登的国内新闻,抽样采

取建构星期法,即分别从2012年和2013年的第一周开始,每四周+1天间隔抽样,结果每年共选取14天,两年共28天,组成四个完整的星期。分析的单位是单篇国内新闻报道,即排除了地方新闻、评论、专刊、副刊等内容的要闻报道。五名博士生参与编码,在进行正式编码之前,每个编码员都经过了近两个月的培训,以充分熟悉编码本,培训的最后对占总体样本量约10%的文章进行了编码试验,最终测得在总共近80个编码条目上,编码员信度的范围为Krippendoff Alpha

值0.71-0.88之间,达到满意要。

本文分析的对象是这五份报纸在2012和2013两个年份刊登的国内新闻,抽样采

取建构星期法,即分别从2012年和2013年的第一周开始,每四周+1天间隔抽样,结果每年共选取14天,两年共28天,组成四个完整的星期。分析的单位是单篇国内新闻报道,即排除了地方新闻、评论、专刊、副刊等内容的要闻报道。五名博士生参与编码,在进行正式编码之前,每个编码员都经过了近两个月的培训,以充分熟悉编码本,培训的最后对占总体样本量约10%的文章进行了编码试验,最终测得在总共近80个编码条目上,编码员信度的范围为Krippendoff Alpha

值0.71-0.88之间,达到满意要。

五、样本描述和基本特征分析

本研究的总样本篇数为3264篇,表2是对样本概况的描述。样本中,2012年有

1685篇,2013年有1579篇。在篇数上,《人民日报》最多,有1301篇,是排第二的

《南方都市报》(733篇)的近两倍;《中国青年报》次之,有616篇;《新民晚

报》随后,有386篇;《成都商报》最少,仅228篇。

在对研究假设进行验证之前,我们先分析了样本的基本特征,这些特征一定程度上反映的是我国媒体报道的普遍性特征。

在对研究假设进行验证之前,我们先分析了样本的基本特征,这些特征一定程度上反映的是我国媒体报道的普遍性特征。

首先从报道体裁来看,样本中绝大部分是消息,占83.8%(2735篇);其次是特稿类报道,419篇,占12.9%;简讯最少,110篇,仅占3.4%。

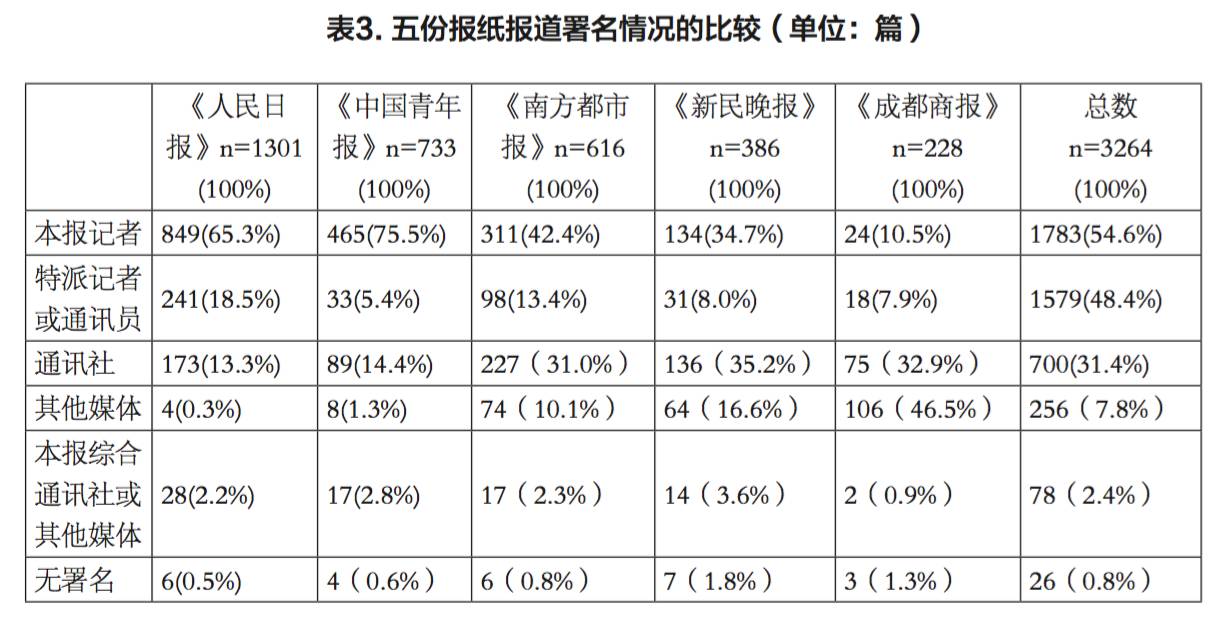

其次从报道署名来看(如表3所示),在所有样本中,一半以上的报道为所分析报纸的本报记者的署名作品(1783篇,占54.6%)。不过不同报纸的差异明显:《人民日报》和《中国青年报》这两份全国性报纸的本报报道比率最高,前者达65.3%,后者更高达75.5%;而地方性媒体则明显偏低,《南方都市报》42.4%,《新民晚报》34.7%,而《成都商报》仅10.5%。这一差别也许与本研究的分析对象为“国内新闻”有关。但同时也证实了全国性媒体相比地方性媒体有更强的国内新闻的报道资源。与此相对照的是,地方性报纸对通讯社稿件的依赖明显高于全国性媒体:三家地方性媒体的国内新闻中,通讯社稿件都占三成以上,是两份全国性报纸的两倍多。同时,地方性报纸也更倾向于依赖其他媒体(除通讯社)提供的稿件,尤其是位于西部的《成都商报》,其他媒体供稿占比达46.5%;而作为我国第一大报的《人民日报》,仅有0.3%的国内新闻为其他媒体供稿。总体而言,地方性媒体在全国性事务的报道上所占有的资源、所拥有的自主度和报道的独立性远远不及全国性媒体。值得注意的是,地方性媒体在特派记者或通讯员的使用上与全国性媒体可谓旗鼓相当,三份地方性媒体这一来源的报道平均占比9.8%,与两份全国性媒体的平均占比(11.9%)相差不是很大。这说明,地方媒体在全国性报道上虽然不及国家级媒体,但是表现出较强的主动拓展的姿态,造成其国内新闻原创性不足的原因,可能更多的是政策性因素和结构性限制,而并非单个媒体的编辑方针。

从报道题材来看,传统的时政、经济等硬新闻题材仍然在报道中占据重要位置,两类报道加起来占总体样本量的53.3%,其中,时政类1287篇,占39.4%;经济类455篇,占13.9%。与之相对应的,涉及社会问题、公民抗命、群体事件等敏感题材的报道仅19篇,占0.7%。

从报道题材来看,传统的时政、经济等硬新闻题材仍然在报道中占据重要位置,两类报道加起来占总体样本量的53.3%,其中,时政类1287篇,占39.4%;经济类455篇,占13.9%。与之相对应的,涉及社会问题、公民抗命、群体事件等敏感题材的报道仅19篇,占0.7%。

绝大部分的报道以文字形式呈现,所有样本中纯文字报道占78.1%,其中《新民晚报》最高,占84.5%,《南方都市报》最低,占70.1%。与之相对照的是,纯图片报道的比例总体只占6.7%,其中《南方都市报》最高,占8.5%,《新民晚报》最低,占5.4%。这表明,两份地方性媒体虽然都是商业化导向,但对视觉呈现的重视程度迥异,至少在国内新闻报道上如此。而两份全国性媒体中,虽然《中国青年报》对视觉重视程度稍高,但是其与《人民日报》的差异并不明显。

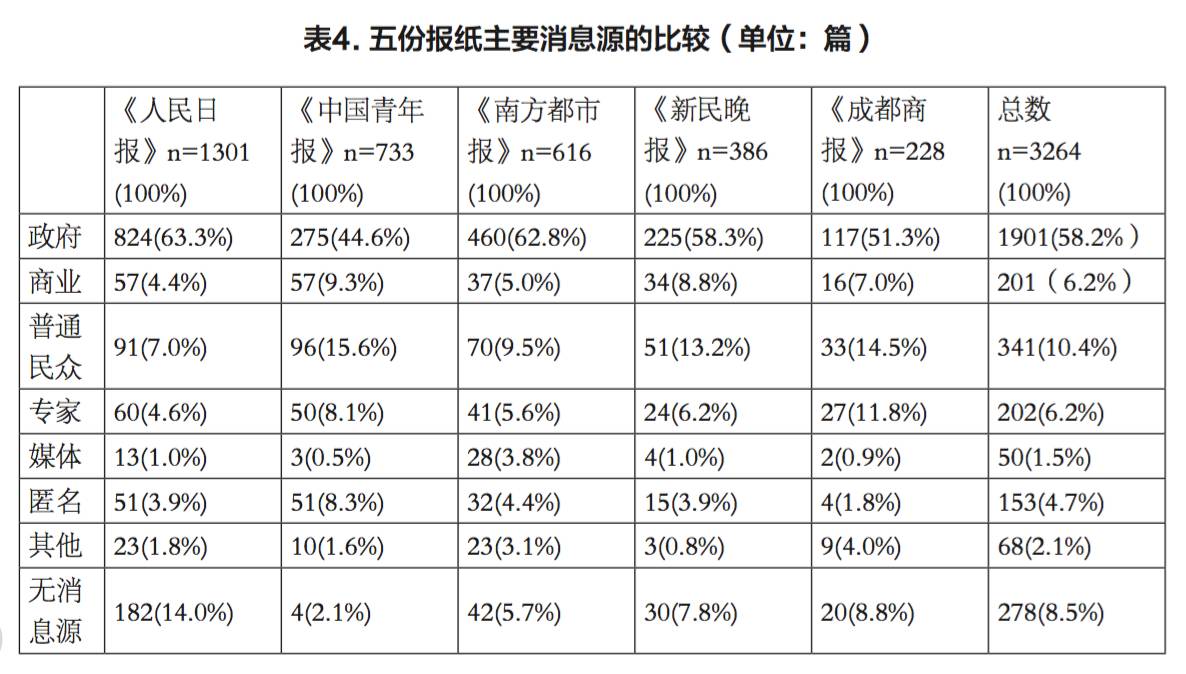

从消息源来看,我国媒体在声音的多样化上表现普遍偏弱。虽然有超过六成的新闻以报道事实为主,但仅有18.2%的新闻在报道中包含了不同的消息源并体现了不同的报道角度,绝大部分的报道是单一角度。平均而言,所有样本中每篇报道引用的消息源为3.13个,其中最高的达到30个(《中国青年报》的一篇特稿报道),

最少的为0个(几乎每家报纸都有无任何消息源的报道,总占比8.5%)。《中国青年报》是引用消息源最多的报纸,平均每篇4.19个,显著地高于其他四份报纸(F=22.239,P<.001>

有意思的是,一度走在国内市场化和大众化媒体前列的《南方都市报》,却是五份报纸中最重视官方信源以及最忽视普通民众信源的媒体。对每篇报道采纳的最主要消息源的分析也呈现了这一特点(如表4所示)。从总体样本来看,大部分报道以官方消息源为主(占58.2%),但是最高的是《南方都市报》(占62.8%)和《人民日报》(占63.3%),二者比例不相上下;占第二位的主要信息源为普通民众(占10.4%),《南方都市报》(占9.5%)同样属最低之列,仅略高于《人民日报》。

(一)总体表现

作为理解我国媒介体制总体特征的重要参考,本研究首先分析的是七种报道模式在我国媒体上得到了多大程度的体现。基于对上述共3264篇样本进行总体分析,

我们发现,七种报道模式中,除公民模式外,其他六个报道模式都得到了体现。表5是根据每个报道模式的测量指标进行统计的总体分值表,从中我们可以看到,干预模式或客观模式表现最强,而监督模式或喉舌模式,以及服务模式或煽情模式体现较弱,公民模式完全缺席。这说明我国媒体在报道的文本上体现出强烈的记者声音维度的特征,而只体现出微弱的权力关系和传受关系特征。

具体而言,在权力关系维度上,我们使用了10个指标测量监督模式,即表现出最强监督模式特征的报道得分为10,最弱的得分为0。总体统计的结果是,所有样本平均分值为0.1146,即平均每篇报道中体现出的监督模式的指标仅约十分之一个,而表现最强的报道体现出6个指标。同样,我们使用了9个指标测量喉舌模式,结果显示,所有样本平均分值为0.2659,最高为5。

具体而言,在权力关系维度上,我们使用了10个指标测量监督模式,即表现出最强监督模式特征的报道得分为10,最弱的得分为0。总体统计的结果是,所有样本平均分值为0.1146,即平均每篇报道中体现出的监督模式的指标仅约十分之一个,而表现最强的报道体现出6个指标。同样,我们使用了9个指标测量喉舌模式,结果显示,所有样本平均分值为0.2659,最高为5。

在记者声音维度上,我们使用5个指标测量一篇报道体现的是干预模式还是客观模式。结果发现,所有样本在干预模式上的平均值是1.2126,而在客观模式上的

分值是3.7874。两种模式最高分值都是5,即所有的测量指标都得到了体现。

在传受关系维度上,我们分别用9个指标测量公民模式,用4个指标测量服务模式,用8个指标测量煽情模式。结果发现,在所有样本中,公民模式的指标全部为0,这多少有些出乎我们的意外;而在服务模式上,各样报表现也较弱,总体的平均分值为0.0126;煽情模式稍强,总体均值为0.2512。

由于对这七种模式的测量分别使用了不同数量的指标,为了更好地进行模式之间的比较,我们对其平均值进行了标准化处理,即用模式的平均值除以测量该模式的指标数量,得出标准化的模式指数(见表6)。结果显示,我国媒体总体表现最明显的是客观模式(0.7575)或干预模式(0.2425),其次是煽情模式(0.0314),

随后是喉舌模式(0.0295),监督模式(0.0115)和服务模式(0.0031)表现较弱,

公民模式则完全缺席。

将这些分值进行维度之间的比较的话,我们可以看到,在权力关系维度上,喉舌模式(0.0295)明显高于监督模式(0.0115),前者标准化指数是后者的两倍半还多。因此,研究假设1a得到支持,说明我国媒体报道在总体表现上,更倾向于在文本中表现出对权力的认同而不是对权力的批判。

将这些分值进行维度之间的比较的话,我们可以看到,在权力关系维度上,喉舌模式(0.0295)明显高于监督模式(0.0115),前者标准化指数是后者的两倍半还多。因此,研究假设1a得到支持,说明我国媒体报道在总体表现上,更倾向于在文本中表现出对权力的认同而不是对权力的批判。

在客观性维度上,客观模式的标准化指数为0.7575,而干预模式是0.2425,前者明显高于后者,是后者的近三倍。这说明,我国媒体报道倾向于在文本表达中体现客观中立的立场,而对介入式、评论式的表达风格相对谨慎。这一发现与研究假设2a的说法正好相反。这表明虽然文人论政的传统对我国媒体影响深远,但论述式

和主观式的文风已经不是我国媒体的主流,经过几十年的新闻改革,新闻客观性的

观念逐渐深入人心,已经广泛渗透至媒体实践中,其深入程度甚至超过了我们的估

计和想象。

在传受关系维度上,虽然公民模式为0,但服务模式和煽情模式均有体现,其中煽情模式的指数为0.0314,高出服务模式的指数(0.0031)近十倍,说明相对于将公众看作寻求实用信息或服务的“顾客型”受众,我国媒体明显更倾向于将公众看作寻求娱乐和消遣的“看客型”受众。

(二)机关报与市场报的比较

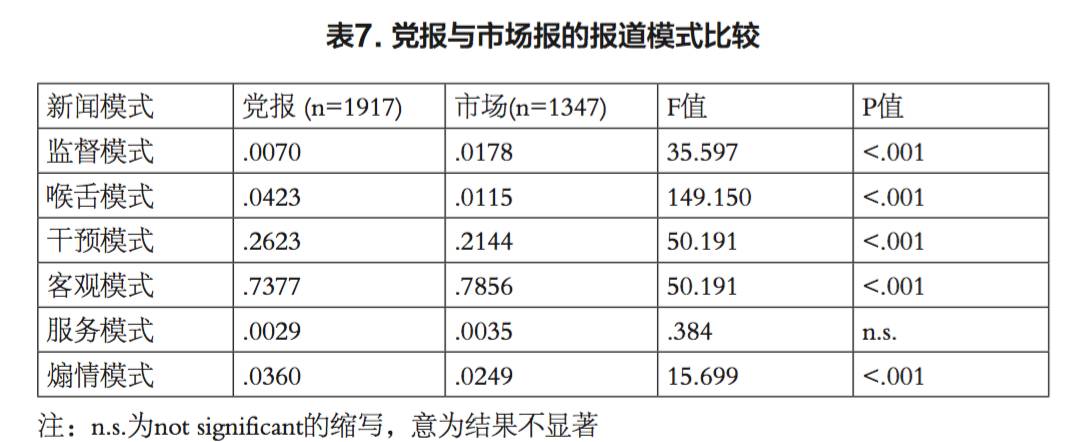

在分析总体表现之后,我们将样本分为机关报和市场报两组,其中机关报包括《人民日报》和《中国青年报》, 共1917篇,市场报包括《南方都市报》、《新民晚报》和《成都商报》,共1347篇,基于模式的标准化指数,我们进行了对比分析,如下表7所示:

从表7中我们发现,在监督模式上,市场报的标准化指数均值为0.0178,高出

机关报的0.0070两倍多,ANOVA方差检验显示二者之间的差异显著(F=35.597,P<.001>

在干预模式上,机关报指数高于市场报指数,ANOVA方差检验显示二者之间的差异显著(F=50.191,P<.001>

情况较为复杂是传受关系的两个模式。在服务模式上,虽然市场报的指数均值(0.0035)的确高于机关报(0.0029),但ANOVA方差检验显示二者之间的差异并不显著,这说明研究假设3b虽有一定合理性,但不能得到统计学意义上的支持。另一方面,与我们预期的情况相反的是,在煽情模式上,不是市场报指数更高,而是机关报指数更高,前者0.0249,后者0.036,这就是说,一向被认为严肃权威的机关报其实比在人们看来娱乐大众的市场报更加重视娱乐化报道手段的使用,

而且,ANOVA方差检验显示这一结果具有统计学意义上的显著性(F=15.699,

P<.001>

这是一个有意思的发现,我们进而探究到底是什么原因造成了这一现象,结果发现其中一个原因在被划为机关报一类的《中国青年报》身上,其煽情模式指数(0.0601)远远高出其它所有报纸,是所有样本平均值(0.0314)的近两倍,是作为市场报代表的《南方都市报》(平均值:0.0206)的近三倍。而且,ANOVA显示,不同报纸的组间差别具有统计学上的显著性(F=28.889,df=4,P<.001>

同时值得注意的是,《中国青年报》煽情模式的显著性在机关报中并不是孤立

的,素有我国第一党报称号的《人民日报》同样显现出强烈的煽情模式特征,其标

准化指数(0.0246)虽然低于《中国青年报》,但是却比人们通常认为的走在市场

报最前列的《南方都市报》的指数(0.0206)还要高。这一定程度上说明了我国报

纸在煽情报道模式的使用上,已经无法体现传统的机关报与市场报之分。是否采用

煽情报道模式可能并不由报纸的属性决定而是由每个报纸的其他特点决定的,比如

市场定位、编辑偏好等。

我们进一步进行了煽情模式与其它报道模式之间的相关性分析(correlation

analysis)。结果发现,煽情模式与喉舌模式呈现的是正相关关系(r=.058,

p<.001>

而如果将样本分为机关报和市场报两组进行分析的话,可以看到,在机关报样本中,煽情模式与喉舌模式继续呈显著的正向相关性(r=.053,p<.001>

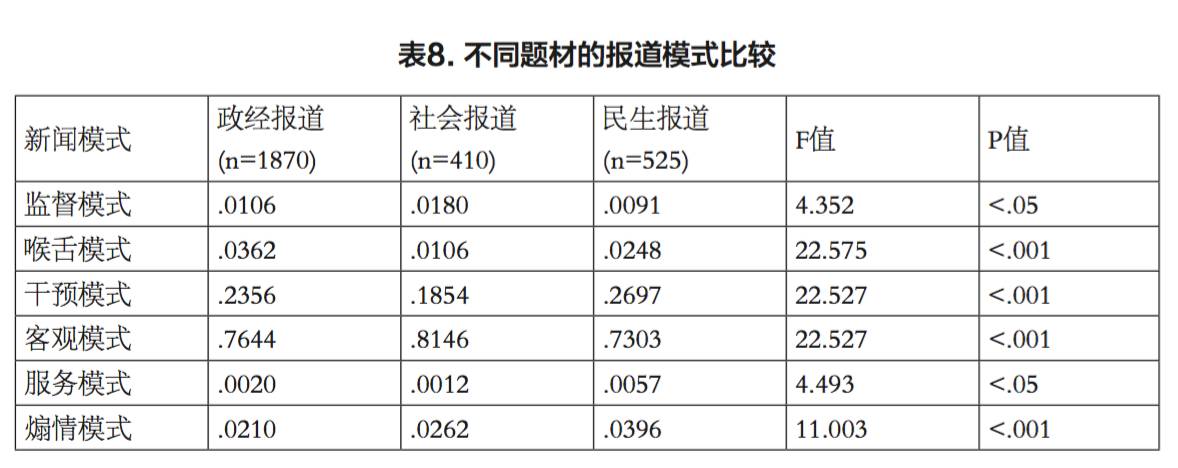

(三)不同报道题材的比较

媒体报道模式的不同不仅体现在报纸属性的不同上,同时也体现在报道题材的不同上。我们接下来将样本按照报道题材的不同进行了重新整理,从中定义出传统

政治经济题材、社会性题材、以及民生类题材三大类,其中,政经题材包括政府、

政策或官员活动的报道,国防军事报道,和经济动向、决策或经济部门活动的报

道,共1870篇,占总样本的57.3%;社会性题材包括:法治报道、社会问题报道、

突发事件、灾难报道等,共410篇,占总样本的12.6%;民生类题材包括医疗卫生报

道、环境报道、交通报道、公共事业报道等,共525篇,占总样本的16.1%;而其他

无法准确归入其中一类的报道,我们将其视作系统遗失(system missing)处理。我

们对三种报道题材的新闻模式进行比较分析,具体结果见下表8:

从中我们可以看到:在监督模式上,社会性报道的指数为0.0180,比政经

报道和民生报道都要高出近一倍,同时,ANOVA方差检验显示,组间差异显著(F=4.352,P<.05 p="">

从中我们可以看到:在监督模式上,社会性报道的指数为0.0180,比政经

报道和民生报道都要高出近一倍,同时,ANOVA方差检验显示,组间差异显著(F=4.352,P<.05 p="">