点击上方“

腾讯科技

”,选择“置顶公众号”

关键时刻,第一时间送达!

文 / 孙旭阳

微信公众号 / 大家

几个月前,跟拉勾网CMO鲍艾乐聊天,她谈起离开深圳,抵达首都,到腾讯北京公司入职的日期,是2006年9月8日。

“那几天,天气是不是很好?”我问她。

“是呀。”鲍艾乐说,她拉着行李箱走出航站楼那一刻,看到了不远处路旁的白杨树,就像一个游子回到了故乡。她老家是山东临沂,在中国北方孩子的心目中,北京不仅仅意味着首都,更代表着更多可能性。

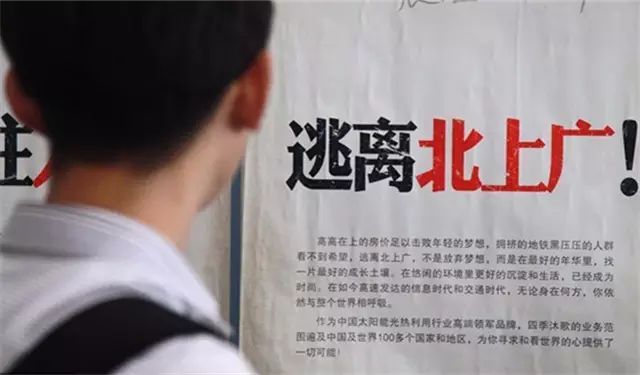

北京更像一条梦想与财富交流激荡的江河。外省年轻人所凭恃的,只有自己的青春。并不是每一条小舟都可以冲过险滩,所以才有了“离开北京”的话题。

我能记得起十一年前那几天的天气,是因为我从郑州转战北京,入职一家报社,比鲍艾乐抵京晚了10天。那一年,北京房价还在1万元上下徘徊,遍布街巷的“链家”和“我爱我家”门店,对外省青年们来说,还仅仅是可以帮助寻找落脚地的小门店。

它们展示的二手房的价码,并不骇人。在那一代年轻人的人生规划中,很少有人能想到,这些门店会成为十年之后,裁定他们京漂失败的法庭。

▲ 北京国贸夜景

那几年,不止年轻人,举国上下似乎都弥漫着对于未来不吝期许的乐观。很多人相信,努力工作、勤俭节约,就可以改变命运。尤其那些出身自农村和偏远地区的年轻人,更是遇到了此生提升财富阶层少有的窗口期。只是,并不是每一个人都能破窗而入。

让我们直接跳到十年以后吧。不用再抱怨北京房价太高、雾霾太重、地铁太挤,更别痛悔自己没有在N年之前,以现在1/N的价格买下某套房子了。就谈谈离开北京之后的故事吧。

严格说来,我在2010年春天就离开了北京。当时,我在某报深度报道部做记者,负责全国范围内突发新闻和调查新闻的采写。工作的性质,决定了我没必要一定呆在北京,回到河南这个新闻富省,常住郑州这个中国区域交通最发达的城市,似乎是一个更好的选择。

半年之后,我又转回到广东一家报社,岗位职责则相同。这一年,我30岁,成为了所谓的“老记者”,无论何种题材操作起来,都不再手足无措。拿着北上广的工资,生活在三线城市郑州,还免受北京的“城市病”所害,日子似乎就像铺上了铁轨,在希望的田野上一路向前。

可是,现实很快就告诉我,另一种选择可能促成了新的一种人生,却也在背面被贴上了价格。2013年底,我和几个同行在北京聚餐,大家估算了朋友圈中,过去五年,在北京买房和没买房的人,在财产和职业路径上的差距,都禁不住吃了一惊。

现在,又过了三年,这个差距在进一步拉大。而我,也在两年前,便从报社辞了职,回到北京工作多半年,历经了两份工作后,最终选择回归郑州。其间也有机会回到北京的媒体里,最后都一一放弃。

在郑州,我先是在某区域门户做了半年的副总编辑,负责内容线的运营。这段经历让我反思,深度报道记者,尤其孤悬外省的深度报道记者,各种能力用进废退多年之后,能力模型让他们的转型,远比一般职业困难。

根据我在朋友圈的了解,这也是逃离北京的很多人面临的共病。今天,我抛开记者这份职业的特性,简单谈下对离京后职场的个人观感吧。

比如北京,因为科技和资源的海量云集,有更多的就业和发展机会,在职场上,投入和产出相对公平一些。在这样的氛围下度过职业早期训练的人,一旦下沉到三线城市以下,多少都会水土不服。

最突出的便是价值观的冲突。那些孑然一身闯北京,无权无势,靠技术和手艺就能吃碗饭的人,职业成长依赖于技术自信,就很难迁就小地方小平台缺乏透明度和规则意识的企业文化。

在北京,你可能更多依托于“职业圈”生存,整个“职业圈”有普适的业务评判标准,可能会溢美少数南郭先生,但很少会埋没真的人才。所在领域的竞争越充分,从业者就越多选择机会,这会不断强固他们惯有的行为方式。

可是离开北京之后回到小地方,行业就很难再有京城的水准,技术在职场竞争中的效用,也会被严重稀释。市场竞争不充分,权力便会占位。小地方的人,偏爱于“人际圈”的生存方式。在这个圈子里,会按照权力资源占有量的多寡分排座次,就像一条食物链,底端的必须效忠依附于上层。人品正不正,技术好不好,反倒是其次。挑战规则者,便是在否定所有人的人生。

留不下的北京,回不去的故乡。在故乡的公司里,内外交困、上下相疑,很快,人际上的疑惑会反噬技术上的自信。这就引出下一个问题:北上广大平台呆过的人,真的比小地方的同行强吗?

从技术能力上,倒可以这么说。有例外,但例外不多。在北上广证明过自己,说明至少可以凭手艺,在中国的同行业中立足。但是,京漂返乡群体也必须认识到,他们之前的成绩,固然与其个人禀赋与努力密不可分,却是平台化协作与支撑的结果。你在北京可以达到的高度,在郑州长沙,多半是要打折扣。

讲个我的经历。我曾认为所在网站的编辑标题起得不好,甚至直接把报纸标题“拿来主义”,就提醒他们增进这方面的能力。然后,就有同事提醒我,“老孙,我不太懂内容。但是,我们这种网站,编辑标题起得怎么样,真的那么重要吗?”

这倒不难理解。小平台的人更相信经验,而不是普适的业务标准。他们倾向于认为,就像球队,北京同行业的是专业队,有专业队的打法。他们是业余队,你专业球员来了,也得顺着业余队的打法。

这种说法至少提供了一种思维:不同的地域,适配不同的平台。不同的平台,适配不同的人力。何为适配,上级领导说了算。