点击上方青年电影手册关注!

柏林电影节公布了今年入围主竞赛单元的名单。

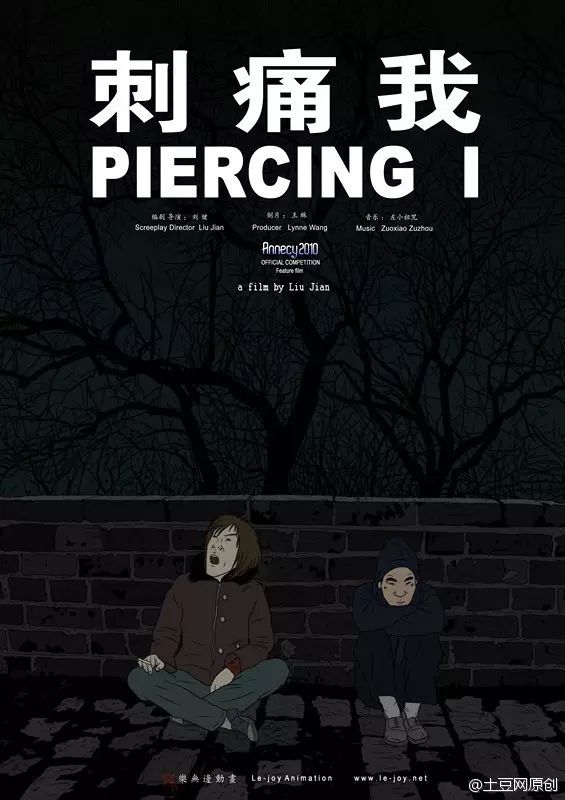

刘健导演的动画长片《好极了》位列其中。

刘健成为21世纪第一个进入欧洲三大电影节主竞赛单元的当代中国动画片导演。

2011年,《青年电影手册》第四辑刊发了甘小二采访刘健的动画片长篇处女作《刺痛我》的文章,今天我们也是第一次在微信公众号发布。让我们来了解刘健最初的创作,也为他一直的坚持喝彩。

刘健:我们现在的生活是超现实的

一、剧情

甘小二:《刺痛我》的剧情比较复杂,在起承转合的结构上也相对正统。这一点,就剧作的戏剧性方面的严谨性、完整性来说,它超出了一般的中国独立电影。我想,您作为影片的作者,来为我们描述一下《刺痛我》的故事线索吧。

刘 健:《刺痛我》的故事线索很清楚,从主人公小张失去工作想要回老家开始,到他最后摆脱一切的一跳结束。故事的线索分两条讲,小张和老乡刘洪是一条,超市余总和生意伙伴黄总是一条,而其他人物跳跃在两条线索的里外。后来两条线的人物都出现在茶楼,也结束在茶楼。

甘小二:影片讲述的社会现实,在中国观众那里是那么熟悉。它就是直接电影,是我们记忆中的社会现实纪录片。它的最初的灵感来源,以及在剧作阶段,包括它的漫长的实现阶段,现实对于您的不断的刺激,我猜测,是否存在一个变化的过程?

刘 健:《刺痛我》是根据我很多年以前写的一篇同名小说改编的。这其中大概有三次比较大的改动。后来我把故事的时间定在2008年的下半年,正如您说的,故事是一边制作一边调整的。

甘小二:曹恺和我都有一样的体会,就是看到影片的中段时候,曾经设想是一个闯进警局、手刃数个警察的结尾。对此,您曾经有过类似的构思吗?或者,是人物的性格,或者,是您本人的性格以及您的世界观,导致朝向了目前这样一个茶楼空间里的大结局?这只是一个说法了,因为我也在想,或许是当您已经画到故事朝向茶楼集中的途中,杨佳事件还没有发生。如果是这样,我们当然应该承认,我们的剧情永远编不过现实,超不过现实的虚构性和残酷性。

刘 健:我很同意您的说法,我们的剧情永远编不过现实。我们现在的生活是超现实的。而我在设计故事的线索时只是面对电影本身,面对电影里的人物本身。应该讲每个人物都有他们善和恶的一面,都有他们可怜和可恨之处,不管是低层的小张还是中产的超市老总,还是办案的警察。可能从他们自身的角度看,他们所做的一切都是合情合理的。矛盾在于他们的共存。他们共存的这个空间的弹性有多大。我尽量客观平静地去描述这些人和事。最后茶楼的大结局我想给出一个出乎意料的合理性。就像影片开始字幕所写:一切的偶然都是必然。

甘小二:“刺痛我”,这是一个非常强调在体创伤的体验。它直接就是一个现实和我的关系。难得的是,多数观众非常认可这样一种个体体验。从剧情片的作者角度,我想作者的诚意——尽管这个问题不大好说清楚,但是多数观众都会有一个判断,即这个作者是有诚意的、可信赖的——体现在影片的字里行间。这一点是我特别要向您致敬的。但是,在看片子的时候,至少是我自己,竟然还有挺强烈的快感。这上面我发现自己出现了好大问题!我想请您谈谈,比如您在写台词、导演配音的过程中,您自己对影片的要求。因为那些夹杂着各地口音的“普通话语”,携带着好多字面以外的情绪和信息,它们有效地阻止了影片成为一个带有哀怨的苦故事,或者说苦中作乐,郝健老师说的那种“硬作狂欢”,我们都是这样的吗?就是知道这样的现实,经验、重现、重看、谴责、悲悯和哀悼之后,并有意无意地对这现实的惨烈性存有更加可悲的期待?我相信这一定程度上构成了影片的叙事推动力和对观众的吸引力。这个上面,不知您是否可以将您的个体体验和愿望,包括作为作者的、作为观众的、作为当事人的,讲述给您的共难者和观众呢?

刘 健:也感谢您对《刺痛我》的诚意,这是我的第一部长片,观众认可的种种体验对我来说都是很宝贵的。至于《刺痛我》的配音,我最早用专业的配音演员配过一版,后来怎么听怎么像广播剧。于是否定了专业版的,推出了现在的这个生活版的。都是周围的朋友们帮忙配的,特别精彩!有一种我喜欢的鲜活的粗砺的质感。我想“硬作狂欢”就像把酒买醉一样,不是好的状态。《刺痛我》关注的是人本身的问题,就是人和事的一个近距离的特写。我想不管在世界任何地方,每天都会发生一些让人觉得不愉快的事情,只是背景和人物不同而已。但不管是怎样的不愉快,是强烈的还是不强烈的,只要是关系到每一个独立的“人”,这其中的“喜怒哀乐”应该是人类共通的。《刺痛我》的主角小张是个失业的工人,他面对自己命运的时候,可能不会想的太多,他要面对的是实实在在的他做为一个“人”的最基本的“生存”的问题。

二、动画

甘小二:请您简单介绍一下您的动画制作技术方面的情况吧。我想这对很多有志于动画片的同仁很有帮助。

刘 健:《刺痛我》的制作,我前期准备的时间相对长一点。这并不是说我更加有经验,恰恰相反,对于动画电影的制作,当时我一点经验也没有。有朋友说我做这部电影是“无知者无畏”,我也承认。制作动画片是出了名的耗时又耗力,所以我选择用手写板直接在电脑上绘制。这样的话即省去了纸张的成本也节约了扫描的时间,这是同传统手工动画制作流程唯一不同的地方。

一个人制作一部动画长片,要面对的问题有——

1, 剧本:写一个至少让自己满意的剧本,否则当影片制作中途却发现剧本有很多硬伤,可能会让你选择放弃。

2, 前期:定位一个自己能掌握的风格,包括人物和场景的设计。如果影片制作到一定程度时发现原先设计的风格太难了或不太合适一个人去完成,超出自己的能力以外了,这肯定是一个致命的问题。

3, 台本:流畅的分镜头脚本。这是保证影片能顺利完成的关键。不要等到后期合成时,才发现影片镜头有问题,不管是构图,衔接,或是结构的问题,都是很麻烦的。你看着一张张辛苦啃下来的原画稿、动画稿、设计稿、场景稿,有可能重新来一遍吗?所以我建议做分镜头前,先把台本整个编一遍,看一下。

4, 配音:最好先配好对白,然后根据声音对动画口型。

5, 周期:由于是长期的工作,所以要注意节奏的控制。如跑马拉松一样,不能冲得太猛,也不能滞得太后,尽量能够匀速一点。做长片同做短片不一样,在体力和精力上一定要做好准备。

6, 后期:一定要懂得后期的制作。

甘小二:您在场景方面,是否做了大量的照片准备工作?我看到一些场景,像处理过的图片一样。它们非常生动啊。

刘 健:场景对于动画片来说是很重要的,它是影片画面质感能够好的基础保证。所以制作《刺痛我》时,我拍了很多的照片做参考,删剪组合以后,再一张一张地绘制成影片需要的场景。这部片子的场景我非常强调它的绘画感,所以在绘制的时候,很多场景我是当画来画的。为此耗费了我很多的精力。您用“生动”这个词形容片子的场景,用得太准确了!这和我当初设定的要求是一样的。我不喜欢通常动画片那种偏概念化的场景设定,而且《刺痛我》本身需要的就是一个现实的生动的鲜明的背景。

甘小二:人物造型呢?他们都是有原型的吗?或者,几个人的特征拼凑在一块儿?

刘 健:人物造型是我自己设计的,没有原型,基本上是我对片中人物概念化的描绘。如果您看过我的画的话,您会发现这些人物的风格跟我的绘画风格差不太多。

甘小二:影片在镜头处理方面,有效、准确、简单,形成了非常好的镜头语感。比如小张在警局挨揍,一个蓄势的中景里一拳划过,下个镜头直接到他偏过头去的特写,是最简单的方法,也特别有它的力度。不怕您觉得我站着说话不腰疼,因为我觉得,要是钱多起来,有个所谓的团队在做这片子,我想影片会损失掉好多有价值的东西。这方面,它非常个人。至少,就这个题材来讲,是这样。我想,也是条件所限,为影片建立了一种简单的风格吧?

刘 健:这是一部描写现实题材的影片,我试图用最简单的方法去讲述更多的内容,这其中包括我对人和社会的一些思考。因此我给片子定了这样简单强烈的风格。也正是这种非常个人的简单风格,决定了影片不可能由一个团队去制作完成。影片刚开始制作时,我曾经找人来一起工作,但是发现在风格上有很大的问题,具体到一根线一个动作都存在偏差,很难统一在一种气质当中。最后的结果是,我只能一个人做。不过,总算做完了。

甘小二:上面谈过影片的台词配音。就动作声响这块儿,前期、后期,您是怎样工作的?有没有因为声音的问题,而补画、修改画面,是否也一直在调整剪辑方案?

刘 健:音效是跟着画面走的。镜头合成后把声音贴上去,贴的过程中也一直在调整,一般都是修改声音,向画面靠。

甘小二:对于动画片来说,音乐还是太重要了。和左小祖咒的合作,您能谈谈吗?

刘 健:我本人非常喜欢左小祖咒的音乐,也非常喜欢左小祖咒这个人。可以这样说,幸好还有这位左小祖咒,他的存在让我们的母语音乐有了一点尊严。跟他的合作也是一次巧合,一次偶然的机会,听到左小祖咒的音乐,我想这就对了,这就是我要的那个音乐。我觉得他的音乐的质感跟我的影片的质感很接近,有一种粗砺的美,用很美的形式去演绎很悲的内容。我一直认为音乐是电影不可或缺的重要部分,而不仅仅是简单的配乐,就像《刺痛我》的片尾曲《冤枉》,实际上是剧情的一个延续,是情节的一部分,是影片最后要吐出的一口气。有朋友看了片子以为《冤枉》是专门为《刺痛我》写的,其实《冤枉》早就有了。

甘小二:中国高校的影像艺术教育基本是在大炼钢铁,带有大跃进的运动性质。我觉得,数字、动漫这些词儿,对于一些官员来讲,也可能带有一种莫名其妙的诗意。或许您更希望自己只是一个注重创作的作者,但如果您被邀请对此加以评价,请不吝赐教吧。

刘 健:说得对。我也在大学里代过课,这方面深有体会。如果说“数字”、“动漫”在官员眼里还有诗意的话,已经是不错的事情了,其实它更多的是被当成一种经济作物。这正是中国的动画片水平还不尽如人意的原因之一。影片里没有哲学和思考,动画本身也没有一个明确的文化定位。这样没有文化的文化产业,光靠政府行为和经济动力是搞不好的。

三、长片

甘小二:74分钟的动画长片。这个很不可思议。我和曹恺说,三年前,我们都预想不到会出现这样的作品,但那时您已经开始做了。曹恺甚至说到:这片子为今年和以后的南京中国独立影像年度展的单元设置提出了新的课题。应该说,好多电影节都会思考这个问题。整个片子您能提供一些相关的数据吗,假如有暇计算一下的话?

刘 健:《刺痛我》的动画是一拍二的,就是说一秒种12张。镜头数大约八百多个,场景大概六百张左右,最长的静帧画面7秒多。其他的还没有统计,很抱歉。

甘小二:上面您以马拉松和短跑作比,是体力、精力分配方面的。传统摄制的剧情长片和短片,在审美判断上会有一些不同的标准;长篇小说和短篇小说也不一样。我也说不清楚电影、文学篇幅长短方面的这个区别是不是一样的,本质上或许是一个区别。就动画剧情片来说,您觉得长片和短片,有更为本质上的区别吗?就《刺痛我》来说,您一开始就打算做成长片还是?

刘 健:动画的长片和短片之间区别还是很大的。我不好说它们是否有本质上的区别,但它们在艺术性和商业性上面的表现的确不太一样。短片更艺术一点,一般分为叙事和非叙事两种;而长片则相对商业一点,日本和美国的动画电影是长片竞赛的主力军,就产量和质量来说它们也是最强的。

《刺痛我》一开始我设定的长度是90分钟,后来精简到74分钟的版本。

甘小二:就叙事题材来说,这个片子与从多的独立电影比,不能说多么独特。但动画片,好像有它自己的一些令题材重新焕发价值的魔力。一些在拍摄的剧情片里,可能需要克制、收敛、策略一点的东西,在动画片里,不是不需要,而是最好不要。是我个人的感受了,可能这问题根本不存在。您认为呢?

刘 健:《刺痛我》,我把它当成一部“电影”去拍,没有强调它是一部“动画电影”。所以像您说的拍摄剧情片需要的克制、收敛、策略一点的东西,在我的动画片里多少也是需要的。只是动画本身这个形式,有它特别的的地方。可能它主观上的东西可以多一点,也就是说它的可控性很强,无论是角色还是场景还是其他,只要你愿意,它们一直在你的掌握之中。这也是我喜欢动画片的原因之一。

实际上,我更认同这个问题不存在的看法。因为就艺术本质而言,不管是什么样式的电影,其根源应当是一样的,也就是对人与人以及人与物之间关系和问题的表达和思考。

甘小二:就您所知,国内的动画作者还有在做长片的吗?你们之间是否保持着一些交流?海外的创作情况,对您有什么样的启发?

刘 健:中国的动画片自《大闹天宫》以后,我们在国内国际能看到的,大部分是一些体现民族风情的工艺短片,主要来自上海美术电影厂的制作。真正能够代表一个国家工业化水平的动画长片的作品还是一个空白。至于最近极火的《喜羊羊与灰太狼》,似乎很难说这就是我们国家最好的动画代表作品。

从曹恺那里得知,今年杭州有人也做了一部动画长片。虽然具体情况我还不太清楚,不过,这真是个好消息。不管是什么类型的电影,独立制片很重要,动画片也一样。2008年法国昂西动画节大奖《蓝调》这部电影,就是美国的一位女艺术家一个人独自完成的。我很希望能多了解杭州的这部长片作品。

最近几年,海外的动画长片出现了很多表现严肃题材的优秀作品,像《在伊朗长大》、《玛利与马克思》、《与巴什尔跳华尔滋》、《我的狗郁金香》等。这些动画片呈现出的多元化和深刻性,使得很多重要的电影节开始接受它们,《与巴什尔跳华尔滋》就拿下了2009年度金球奖最佳外语片大奖。所以说动画只是一种表达方式,它的本质跟其他类型的电影应该是一样的。

甘小二:三维动画的长片,就庞大的建模工作之后,应该说比二维的要简单得多。您以后是否有这样的打算呢?或者,接下来,您也会开始一个传统拍摄的长片创作吗?

刘 健:对三维动画我没有特别的兴趣,而且不认为我能够做好一部三维动画片。这不仅仅是一个技术上的问题,更主要的是我们没有这样的高科技的三维动画的文化基础。记得08年底,我曾去日本参观了ASIAGRAPH的一个电子科技展览。当我站立其中,接受大量电子产品冲击的时候,看到了不同年龄的人们全身心地消失在这片电子海洋里的时候,人和产品的这种单纯相融让我感受到了什么是真正的电子文化。同时我也明白,没有这样的电子文化肯定出不了这样的电子科技。所以说没有好的高科技文化也肯定出不了好的高科技产品,三维动画使然。

我接下来的工作,还是做一部二维的动画长片。至于传统拍摄的创作我还没有想过。

四、独立

甘小二:说到最后这个问题,独立的问题,我首先想到的是自由。自由的程度很难说,要紧的是对自由的追求。这些词语对于我们每个人也都有不同的意味吧。就最基本的电影本体方面的自由来说,电审即便不要求您修改内容,我想前面我们谈到的配音问题,都可能要求您必须使用那个“广播剧”版本。这对于作者来说也够难受的了。关于创作自由,您谈谈吧。

刘 健:在我做这部电影的时候,对于独立的问题、自由的问题并没有考虑很多。我是做当代艺术的,自由地创作作品不是太大的问题,这部电影对我来说,只是换了一种艺术表现方式的当代艺术作品。无论是画画还是拍电影,都是我对自由的一种追求。

至于说到电影本体方面的自由问题,直到这部电影做完以后,拿出去给人看,参加了一些电影节,我才逐渐开始了解到一些这方面的如您所提到的电审之类的问题。不过至少目前,这些没有影响到我创作上的自由。以后会怎么样,我不知道。

甘小二:我想,影片的预算只能以直接的一些费用来计算了。另外那部分是没价儿的。以《刺痛我》的情况做一参考,对于一部独立二维动画长片来说,包括软硬件设备,后期录音、配音、配乐等的技术方面费用(人员劳务因为友情价、奉献之类的当然不说了,就是技术方面),以及可计算的一些基本的生活费用,一个最基本的投入规模是多少?

刘 健:《刺痛我》的制作成本一直控制得很好。我统计了一下,大约花去了70万人民币左右。对于一部动画长片来说,这样的成本很理想了。

甘小二:您一直在从事的工作是什么?曹恺说,您挣够了几年生活、创作的必需的钱之后,开始《刺痛我》的创作。假如是带有商业性的工作,对于您的创作有哪些方面的益处呢?

刘 健:在做《刺痛我》之前的三年,我与一家电视台合作了一部365集的儿童系列动画片,要说有哪些益处,制作经验的积累是最主要的。这些年,我做当代艺术、做生意、做电影的过程,是一种顺其自然的状态。

甘小二:可能是没有见过大钱,我本人却一直对钱的腐蚀性抱有相当的警惕。这听起来有些荒诞,不是很有出息吧。今年春天,在北京开了一个关于独立电影未来的小会,我使用短信通过张献民转述,发表了自己的看法:“如果作者被腐蚀,其作品最宝贵的核心价值褪色丧失,独立模式将徒具其表,成为看得见的皇帝新衣。”我们已经看到,审查作为一种权力并没有扼杀独立制作,但我觉得钱可以做到。或许,不待时日,独立电影将“正常化”了,只有制片模式方面的意义了。这个方面也请您谈谈吧。

刘 健:钱的问题也同样会困扰我,但我想钱只是一个表象,而并非问题的本质。不过您的警惕和看法是有道理的,我们的确遭遇了很多的亮丽的皇帝的新衣。除去这个,我以为作者的动机也很重要,就是说在做一部电影之前,作者给它的定位,是做一部商业片还是文艺片,或者是要做哪一类型的影片,比如喜剧片、犯罪片、惊竦片、情色片等等。当然这个动机本身没有什么高下之分,也无论最终是用哪种制片模式去完成,我认为衡量一部电影的价值还是看电影本身的质量。至于被金钱腐蚀的作者,问题出在作者这个“人”上,而无关乎钱。我们知道,除了金钱以外,还有其他的东西同样会腐蚀到人,影响到人的世界观和价值观。打个比方,就如流感爆发,相同的人群,有人会传染,有人会免疫。

甘小二:一部独立制作、正常发行渠道不通畅的动画片,一时无法对动画产业产生什么影响。出于一个动画作者的责任感吧,我想您对中国的动画产业再提一些建议。

刘 健:影片的发行渠道我比较陌生,但是我始终认为发行是电影本身很重要的一部分,如果没有发行掉,电影实际上并没有最终完成。所以一部影片做完了,不管自己觉得成败与否,都应该试着拿出去发行,这样才有一个完整的流程。实际上,一部影片的价值正是通过看到影片的观众才可以得到最大化的体现。

中国的动画产业对我来说同样陌生,或者说至少目前,它与我和我的电影还没有什么关联。我也没有试图去影响一个产业的愿望。对于中国的动画产业我们有机会还可以专门探讨,现在我关心的是艺术本身,把下一部电影做好是我的愿望和责任。

2010 / 06

刘健导演简历

1969年出生于中国江苏,1993年毕业于南京艺术学院中国画专业,随后从事当代艺术工作。 2007年,刘创立乐无边动画工作室,第一部动画电影《刺痛我》获奖无数,包括意大利城堡动画电影节Fabrizio Bellocchio 社会奖、韩国首尔数码电影节绿变色龙奖及亚美尼亚国际动画电影节最佳动画长片奖;此片更被提名亚太电影奖最佳动画片,并且入围有「动画奥斯卡」之称的法国昂西国际动画电影节长片竞赛单元。

个人年表

2001年 冯小刚电影《大腕》 制作动画

2002年 孟京辉电影《像鸡毛一样飞》 制作动画

2002年 出版图书《勇往直前》 江苏人民出版社

2006年 编导365集动画片《虫虫》获广电总局第一批优秀动画片奖

2007年 创立乐无边动画工作室。

2008年 日本ASIAGRAPH演讲《中国动画的新世代-刘健导演描写的现代中国社会》

2008年 第12届荷兰国际动画电影节 评委

2009年 制作完成第一部动画电影《刺痛我》

2017年 导演动画长片《好极了》

近 期 热 点

郭晓东最近在银幕上有点坏

王菲是岩井俊二的缪斯女神?

这部影片曾是1989年中国尺度最大的电影

杨德昌拍第一部电影时就已具备大师风范

你有必要为了偶像没日没夜疯狂投票吗?

大陆首部许可公映的同志电影被剪了多少

那山那人那狗那导演