相比专业史书,文学往往更能成为历史最好的见证。正如这四部作品——

王鼎钧的四卷回忆录,齐邦媛的《巨流河》,沈亦云《亦云回忆》,黄仁宇《黄河青山》,往往成为人们理解民国以来百年中国历史的首选。

为什么会如此

?王鼎钧的一段话可以作为答案:文学作品要发乎情,历史家则不必费太多精神料理个人感情,不管是一家哭、一路哭,哭声对历史家并不重要。而文学家谛听哭声,陪伴啼哭的人,或者与之同声一哭……

他们无一例外,都是从大陆到台湾、海外,从民国一路走来,在“流亡”中见证了一个动荡的时代。齐邦媛认为:

“

我们这一批人,两代退居海隅,却从不认为自己是失败者,因为我们心灵自由,终能用文学留见证。

”

先知书店特别推荐

“文学与历史:四个人的百年中国”

系列,从个人与文学的见证中

,触摸一个更为真实的百年中国。

-1-

沈亦云《

亦云回忆

》

▲1913年,沈亦云、黄郛夫妇在天津 | 选自《亦云回忆》

沈亦云是

一位被遗忘的民国传奇女性,

她是一个时代大潮裹挟下的女人,历尽风云:

长成之年,正逢辛亥革命,因理想而组织女子敢死队;

自嫁给民初政坛风云人物黄郛,从此一生的命运,就再也无法与整个近代史分离......

史学

家唐德刚把她

列为

民国最值得看的三个传奇女子之一

。

她身处一个历史“暴风眼”中的家庭,她写家史,即是在写国史。

她的丈夫黄郛与孙中山、黄兴关系密切,更是蒋的“拜把子兄弟”,历任要职,上海光复、护国之役、北伐战争等改变历史、国运的关键事件从不缺少他的身影。却因为时常身居幕后,被史家屡屡忽视。作为蒋氏的“政治灵魂”,亦云笔下黄郛的艰难处境,也从侧面反映了蒋最终失败的原因。

沈亦云

用一种人性的尺度,史家中少有的识见,写下

她的

亲身回忆《

亦云回忆

》,

娓娓道来那些即使一流史家也难以评判的历史公案——促成辛亥和议的各方因素,革命之时的一般民气,济南惨案的幕后隐情……

这是对

中国近代史的

重

新丈量。

沈亦云

说,

“历史的尺度,可能为人道的尺度”

。这部《亦云回忆》,虽述国事,却饱含人性的关怀;说人道事,皆是历史的温度。

蒋公评价

:

“其于逝者心事,实能推见至隐。

”

也正因此,胡适读罢后叹道,亦云笔下个人播迁中的国变家忧,唯有李清照千古名篇《金石录后序》可相比拟——两个传奇女子的才情、境遇都是如此相似:

丈夫早逝,因国变而流离,又在流离中艰难地保存成箱资料:她们的写作为一份共同的情感回忆,也为文化、历史之存续。正如亦云所说

“可珍贵之史料,其间实含有可珍贵之人情”。

也因此,这本《亦云回忆》更

显得难能可贵。

这是一份极具可信度的真实回忆,融合微观的自传和宏大的历史变迁,没有枯燥的说教,只有个人活生生的经历。插入乱离中留存的大量珍藏函电史料加以佐证,非那些信口开河的所谓史书可比。

书稿历经十年写就,几经增删补正;沈亦云的文字本就颇为典雅,又由口述史大家唐德刚协助整理成稿,可谓可读性和历史价值的双重保障

,使本书

兼具文学的生动与历史的厚重。

由于作者特殊的身份,历史的纠葛,让这部书直到在海外出版半个世纪之后,才在大陆首版,目前已全网断货,先知书店取得独家授权,仅剩最后的少量库存。

-2-

黄仁宇《黄河青山》

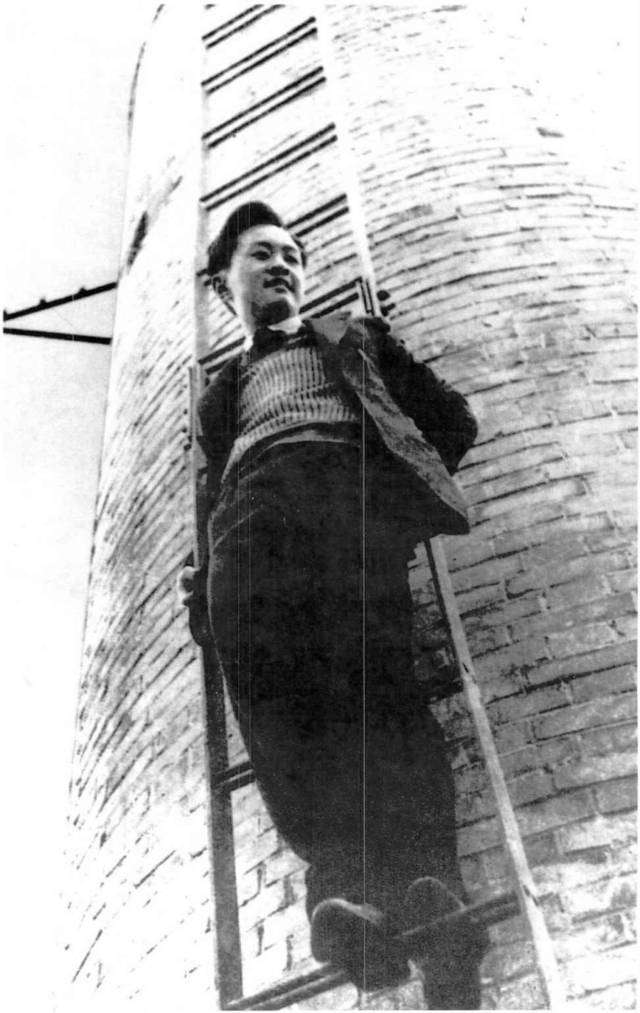

▲黄仁宇19岁时照片,那时他还是天津南开大学的学生

学“成功者”的方法,不一定会成功;但避开“失败者”走过的路,大概率能避免失败。

一直以来,我们读传记,常热衷于记载种种辉煌的“成功者”传,然此类传记,往往容易文过饰非,夸大其辞

;

相反,“失败者”的传记则更加真实,尤其是“失败者”的自传。

比如——黄仁宇。

他是史学界在中国大陆影响最大、名声最著的一人;他的史学著作《万历十五年》堪称现象级畅销书。

然而就是这样一个作家,却写了一部“失败者”的自传回忆录——

《黄河青山》

。

在这本书中,黄仁宇写自己爱情的失败、戎马生涯的失败、求学的失败、工作的失败……直到《万历十五年》的出版,“失败”才逐步改善……

在此不禁要问,为何黄仁宇只强调自己的人生失败?

黄仁宇说,他的个人失败,是20世纪中国遭受挫折的一种个体反映。

"我写回忆录不是为了自己,而是为了说明我的背景,为了特定的历史史观。

"

事实上,黄仁宇是在用自传,解释他著名的观点——“大历史观”。

在本书中,黄老不但追忆个人生平经历与学术志业之奋斗过程,还将其以往散见于诸多著作中的观点综合起来,一一阐明,是 “大历史观”的直接解释。

他“大历史”形成的经过,也与他个人一生的际遇感受是分不开的。

他每次遇到的挫折都勾起往年一连串的心灵创伤,他整个回忆录的主题就是“屈辱”。他个人的屈辱,民族的屈辱,他个人被误解而遭到的冷遇,与民族的被误解而被洋人看扁,交织在一起。他将痛苦感受升华,形成自己“大历史”观。

本书所阐释的“大历史观”,是将历史的内在逻辑和当下作比较,从而对未来社会走向,作出长远判断的思维方法。用历史的发展轨迹比对“人生”,从古今中外的历史因果中洞察过去与未来。

史学大家余先生称黄仁宇为“奇侠”式的学者;

独立史家张宏杰更是不吝赞美:

“他的洞察力、悟性、归纳能力、综合能力、“通感”能力是罕见的。

他强烈的问题意识和勇气,他将学术成果通俗化的本领,无人能出其右。

”

美国大文豪厄卜代克,形容黄仁宇的文笔仿佛具备卡夫卡的梦幻特质。

他的文字真诚、幽默,处处有机锋;

笔法人事交融、前后穿引,没有丝毫学究气,就算毫无学术背景的人也能读的酣畅淋漓,且有一种“欲罢不能的参与感”。

黄仁宇的文笔在历史学家中堪称顶尖,优美宏大中有一种深刻的悲凉,没有体验过他的动荡经历,就注定无法理解他的思考。

-3-

齐邦媛《巨流河》

▲在武汉大

学读书时的齐邦媛

▲在武汉大

学读书时的齐邦媛

从东北到台湾,一个女人的一生,埋藏了一世纪的两岸悲伤。

齐邦媛,邦媛者,国士也。齐邦媛女士是台湾文学和教育界最受敬重的一位前辈,弟子多称其为“齐先生”。

一九四七年,齐先生到台湾,买的是来回双程票,未料就此定居超过六十年。

六十多年来,齐先生念念不忘当年事:

唱着《松花江上》的东北流亡子弟、二十九军浴血守华北、保卫武汉时的民心觉醒……那个让齐先生引以为荣,真正存在过的,最有骨气的中国。

六十多年后,齐先生在80岁高龄开始动笔,历时四年写出了回忆录《巨流河》。齐先生一些个人的丰沛感受,正好填补了很多大陆作品的空白,和一个教科书上看不到的时代:纨绔子弟张学良、艰难抗日、飞虎队、美国及时宣战、台湾战后经济建设和政治治理……

很多回忆,都和教科书建立的认知不一样。很多问题,似乎都可在这里找到答案:建国之前,建国之后;台湾大陆一脉相承,却又格局迥异;台湾继承了民国之风,延续了民国文化……

25万字的《巨流河》,其中一半是抗战流亡的家国悲歌,一半是来台垦拓的踏实脚印。

这是一部让许多人泪流满面的书。

据说,俞敏洪看完本书痛哭流涕。

本书出版之后,作者收到数百封来信,几位已90多岁。他们老泪纵横谈当年事,那虽是一个令人悲伤的时代,也是一个令人怀念的有骨气时代。

对大陆读者来说,《巨流河》是一种极为少有的阅读体验,因为大陆少有人这样讲历史。

表面上,它是一本个人回忆录。

实际上,它还包含两个更大的主题:

中国近代史上的国破山河在,二战后台湾的经济起飞。

本书以历史亲历者角度——从东北的辽河开始,在日军炮火中辗转大半个中国;又在国共内战硝烟中,从大陆漂流到台湾的哑口湾——记述了纵贯百年、横跨两岸的历史变迁,和埋藏其中的国人苦难、悲伤,及风骨。

王德威后记说,这本书

“如此悲伤,如此愉悦,如此独特”

。

本书豆瓣评分9.1分,今日大陆读者能读到此书实在是一种“幸运”

。

-4-

王鼎钧《王鼎钧回忆录》

王鼎钧经历了

1

94

0年代各种战

争,历经

长途奔波的曲折和坎坷:辽沈战役、平津战役、在天津被俘、俘虏营训练、徒步行走胶济铁路全线至青岛、最终从上海远走海外……

一路上,各种危机、冲突频发,各种艰难、意外互相纠缠,一个个场景震人心魄。

少年王鼎钧面临山河破碎,民族危亡的局面,在集体话语体系下,他困惑不已。后来王鼎钧去到台湾,又因为“历史问题”,长期被监视居住。即便五十年代后台湾经济起飞,社会环境活泛了许多,在王鼎钧看来,仍然有无形的网罩着一切。

1978年,王鼎钧受邀到美国大学任教,临行前,这位已过知天命之年的知识分子向几位高级特务坦言,“蒋家第三代不宜再执政了,因为人民会厌倦”。

在时代潮流冲刷之下,经过大破大立,王鼎钧最终认同了现代文明价值。这条路饱含着一个普通的中国人在过去的二十世纪所经历的痛苦和所怀抱的梦想、希望,他走得很苦,但是最终毕竟突破了大山阻隔。

1992年,年近七旬的王鼎钧开始撰写个人回忆录,2009年,四卷回忆录收笔。

他

用

“等了一辈子的自由”,写尽二十世纪中国人的因果纠结、生死流转。

王鼎钧说:

“我没有那么重要,我是想借自己的受想行识反映一代众生的存在。希望读者能了解、能关心那个时代,那是中国人最重要的集体经验。”

抗战八年一本书,内战四年一本书,台湾三十年一本书,移民出国也是一本书,这就是这套“王鼎钧回忆录”四部曲的由来。