来源:

积募

(ID:hefupb-jm),已授权转载

作者:

列夫·托腮思考

上世纪初,意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)发现了一个有趣的现象:在意大利,全国大约80%的财富掌握在大约20%的人手中。这就是后来赫赫有名的“帕累托法则”或“80/20法则”的滥觞。

那为什么80%的中国人愿意在国内实现财富的增值,在国外进行财富的保值呢?

优秀的资产管理公司大都是相似的。

——列夫·托腮思考

上周六在北京举行的量化对冲年会中,一段嘉宾的话让笔者感触颇深,对于一不小心掉入金融圈的笔者,似乎get到了共鸣点。可能跟画画一样,画的时间久了会不自觉地深陷其中,有时候并不知道哪里出了问题,经过一个美术作品时随意看一眼,便看出了不妥。笔者粗浅地指点一下江山,如有不妥,一笑而过,欢迎评论互怼支持点赞!希望对大家能有些帮助。

嘉宾先是抛出了这样一个疑问:

“为什么大多数的中国人都喜欢选择在国内赚钱,而把赚来的资产在国外实现保值增值?”

很大一部分原因是

国外的资产管理公司系统比较完善,

无论是pms(portfolio managemnet system)、oms(order ……),还是ems(execution……),硬件系统非常健全。另一个是

企业架构、投研、风控体系、销售、市场营销部门都比较完善。

在早期建立了良好的品牌形象,通过优质的投资人服务构建起了品牌忠诚度。而国内的一些资产管理公司,可能连最基本的信息披露、月报季报都没有做到及时地向投资人披露。这也意味着未来国内的资产管理公司还有很大的发展和提升空间。发展过程必然是大批的资产公司先萌芽,经历适者生存的优胜劣汰,留下

一些大型机构掌管着80%的财富

,然后再经历个性化服务时代,又裂变成优质的小型机构这样一个过程。

这两天有一篇传播很广的文章,

华为老大任正非讲道,绝不允许为了风险控制,把业务逼上梁山。

笔者本着务实精神了解了一些合规风控的日常艰难。一方面是因为各种合情合理可能并不合规的原因,一些产品的发行或销售总是卡在了合规这里;另一方面本着对公司负责任的态度,适应监管不要趋严的要求,很多灰色地带可能被直接砍掉了。戏剧最精彩的地方就是两个字“冲突”。各有各的苦,于是才有了任正非的这篇文章。本周五参加一个线下分享会的时候,嘉宾分享了一句比较中肯的话:

中国的金融市场最终还是要走向市场化的,不能说为了稳定去强求一些东西。

在私募界待了一段时间,发现私募管理人最缺的当然是资金,一直在找的永远是销售和代销。但是其中也不乏每天看研报,认真做交易的。之前有幸采访了一位交易做了二十几年的私募基金经理,她说:

“我喜欢做交易,研究分析,能够完全沉浸在其中,我对中国的资产管理行业有信心,我感觉我能把这个事业一直做到老。”

笔者想起来,每次自己画画的时候,做自己喜欢的事,总能沉浸其中,行业都是相通的。每每想起她说这句话时眼睛里的光芒,都会觉得给当时迷茫的自己一线暖光,也是这纷繁浮躁的社会中弥足珍贵的匠人精神。

没有做不好的事业,只有不想做好的人。

突然想起懂私募的赵小姐常说的一句话——

“强监管的背后,其实是一些优质私募的柳暗花明”

。的确,与其说计较监管法规设定的合理性,不如从资产管理的根本意义出发,做好最关键的“产品”和“服务”。本着不跑路、不套路、讲真诚的态度认真对待资产管理事业。(不跑路资产管理有限公司,不错的名字!)

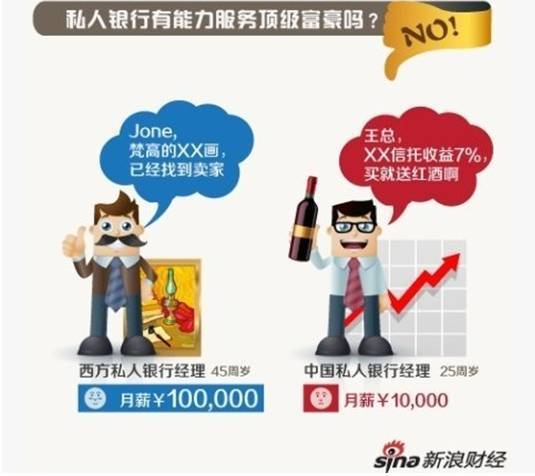

在李清昊老师的喜马拉雅频道中,听到一段关于国外私人银行业务的品牌服务意识,于是想着能否借鉴一些走在前面的经验,本着好奇心去查阅了一些资料,与大家分享。

从摇篮到坟墓的服务

私人银行起源于瑞士,一种普遍的说法认为,法国一些经商的贵族由于宗教信仰原因被驱逐出境,形成了第一代瑞士的私人银行家,欧洲的皇室高官们随即享受了这种有效且私密性很强的金融服务。另一种说法是,17世纪的欧洲贵族出外打仗,家中财产由留守的贵族代为管理,这些贵族逐步形成了第一代私人银行家。

人们将“家族理财室”(Family office) 认为是私人银行服务的最高级形式。一些古老而富贵的家族,雇用了许多律师、会计师和私人银行家为家族打理投资、避税、收藏、遗产等各个方面的事务,直到遗嘱被继承——这被称之为“从摇篮到坟墓”的服务。

有没有考虑过找个历史学家、人类学家又或是心理学家来当销售呢?

有一些银行,发明了一些让人叹为观止的营销方式,比如富国银行打出的安德森博士这张牌。已经60岁的安德森博士原本是斯坦福大学的历史教授,1977年加入富国银行后,协助银行创建了几座历史博物馆。

这位历史学博士发现了一个有趣的现象:有钱人都渴望了解自己家族的历史,而由安德森博士建立起的客户关系已经给银行带来了10亿美元的新增管理资产。安德森的历史研究对银行业务带来了惊奇变化,外媒报道过这样的故事:旧金山艺术赞助人露西·朱厄特在看芭蕾舞表演时,和富国银行的高管谈起她先生的祖父可能是当年富国银行的公共马车司机。几天后,在董事长的安排下,安德森博士开始查询朱厄特的家族历史,并确认在19世纪80年代,朱厄特的祖父确实曾在华盛顿州当过富国银行的司机和代理商。

好奇的露西也很想知道自己祖先的历史故事,安德森博士很快就汇集到了相关资料,他们发现露西的曾祖父诺曼· 维阿德是来福枪和轻武器的发明者,他和林肯总统的许多往来信件被国会图书馆收藏。此外,她的祖辈们还创立了美国最早的农用机械制造公司之一。露西惊讶到说不出话来,2个月以后便将一笔资金交给富国银行打理。

其实,中国的富人们对于私人银行应该不陌生才对。罗斯柴尔德家族还在滑铁卢战役中积累财富的时候,中国历史上第一家私人银行——日升昌票号就出现了,它是中国现代各式银行的鼻祖。

笔者又去查了wiki百科,其中有一段日升昌倒闭的原因,截取一段跟大家分享:

一九一四年农历九月,在金融界活跃90余年的日升昌票号倒闭,《大公报》上曾有人撰专文分析其倒闭之原因:

一、日升昌营业之中心点,在南不在北,南省码头最多,两次革命均受很大影响,此其一也。

二、日升昌之款项,未革命之先均分配在南省。自革命后各省充斥,现金缺乏,由南省调回现金,往返折扣,每百两亏至三十五两及五六十两。此种亏耗实足令人惊异,此又一也。

三、日升昌当革命时,欠外数目约五百万,欠内之数七、八百万,出入相抵,有盈无绌。然欠内之数目,成本已付诸东流,遑论利息。欠外之款项,该号为支持门面,维持信用起见,三年之中均未停利,此项亏耗又其一也。

以上三项,均该号亏折之远因。所以关闭如此之速者,尚有种种之近因。

第一种之大原因为广西之官款。广西官府催迫甚急;动辄率兵威胁,计一年之中提取十余万两,犹日日前往催取。

之前结束的《那年花开月正圆》最后荣升和倒闭正是因为贝勒爷催款紧急。最后投资人失去信心,一轰而至,投资信息及时披露、做好安抚很重要。

第二,该号之正经理为郭斗南,副经理为梁怀文,就资格论梁应居正。惟梁为人公正朴实,自革命后对于东家提用款项极力阻止,因此不能得东家之欢心,梁无可奈何遂于去岁出号。梁在号中素为大家所推崇,梁去人心为之瓦解。

第三,京号经理因号事吃紧,托病回晋,一去不归。有此三种近因,日升昌遂乃一败涂地。

从日升昌的情况,推及到私募管理人,表面上看光鲜亮丽,服务的群体都是有钱人,其实背后要面临的是风控监管体系、投研业绩回报、日常繁复运营压力的考验(积募,私募基金一站式综合服务平台,释放你的美)。

看了以上的资料,不知是否有所启发?

私募管理人想要发展壮大、走向世界,做百年老店,从起步时就需要慢慢搭建对内的内控体系和对外的品牌形象,建立好持续的忠诚度至为重要。