演员

翟天临

的【学历造假】事件,是2019年的大新闻之一,更让各大高校从此严格了对论文的查重,让许多应届毕业叫苦不迭,甚至跑到翟“博士”的社交账号下,去留言痛斥。

这早不是演艺圈或者娱乐圈的事,也不是翟“博士”个人的人设崩塌,而是对社会公共资源的不法侵占,对广大公众整体教育利益的不法侵害。

古代封建社会,类似这种行为被称为“科场舞弊”,一旦曝光就是举国哗然,牵涉其中者,纵然是朝中极品大员,也不免人头落地,抄家流放。

上世纪末的经典历史剧

《雍正王朝》

里,就着重描写了一桩清朝的“科场舞弊案”。大学士张廷玉之弟,礼部侍郎

张廷璐

,主持科举考试时,夹带考生,出卖考题后,最终被雍正帝严刑处决,腰斩于市。

此事幕后主谋三皇子

弘时

,因此被雍正帝的政敌、廉亲王

允禩

要挟,投入敌对阵营,数年之后东窗事发,亦被雍正帝大义灭亲,忍痛赐死。

虽然此案只是艺术虚构,但《雍正王朝》一剧也时常作为各大影视院校的教学题材,想必每个影视圈科班出身的人士,对此情节应当了然于心。

而此事的历史原型,便是清朝末年的“

戊午科场案

”。

咸丰八年(公元1858年),直隶顺天府乡试(类似北京市公务员考试),一个名字叫“平龄”的八旗子弟,平日除了唱戏,一无所长,诗书礼义,诸子百家,全都一窍不通。其人居然高中第七名举人,引得舆论一片哗然。

御史孟传金上书咸丰皇帝,申请严查此事,结果是不查不知道,一查吓一跳。

平龄的考卷明显遭人涂改和调换,最后誊抄用以考评的“朱卷”,和他自己亲笔写的“墨卷”内容完全不同,许多错别字都在抄写时被改正了。

而且,这居然还是这届考生的普遍现象。弄虚作假,舞弊考中的考生,总共竟多达五十余人。情节最严重的是一个叫罗鸿祀的考生,一份考卷的八股文总字数,不过才四百字至七百字。这个罗鸿祀居然写了三百多错别字,还能高中举人。

咸丰皇帝听闻此事,勃然大怒,让罗鸿祀到御书房重考,由自己最亲信的大臣、爱新觉罗宗室出身的

肃顺

监考,罗鸿祀果然交出一份错字连篇的答卷。咸丰皇帝遂令肃顺会同其他亲贵大臣,将涉嫌舞弊的考官和考生尽数收押,严审此案。

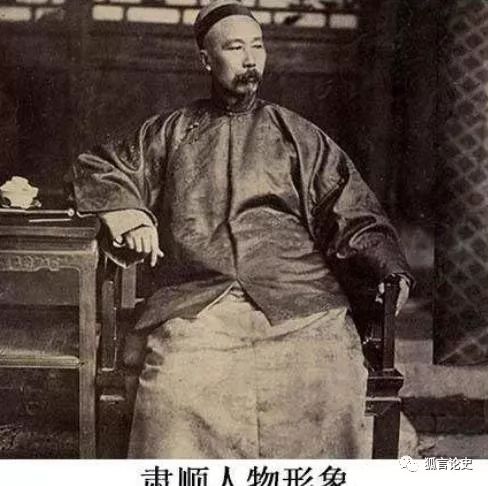

主考官

柏葰,

官居文渊阁大学士,是朝中一品大员。清朝名义上不设置宰相,但大学士和军机大臣都在官场交际中被视为宰相,称为“中堂大人”。连皇帝自己都喜欢对他们一口一个和相(和珅)、傅相(傅恒)来称呼。

因此,柏葰的官职已经是人臣之极了,而且平素还有清廉之名,他竟会徇私舞弊,惊呆了所有人。

原来,罗鸿祀不学无术,就用二百两白银,贿赂了兵部侍郎李鹤龄,再通过他疏通关系,求助于考官

浦安

。浦安收了罗鸿祀三百两白银后,和

柏葰

的亲信仆人靳祥打了招呼。靳祥就借着帮柏葰整理考生答卷的机会,将罗鸿祀的卷子从副榜对调成了中举的正榜。

事后,浦安转交给柏葰十六两白银,作为罗鸿祀中举的谢师礼。老朽昏聩的柏葰居然收下了,岂知事后竟断送了他一条老命。

而戏曲爱好者平龄的卷子,同样也是靳祥收受贿赂,做了手脚。另一名考官是都察院左副都御史(相当于总检察院副检察长)程庭桂,他的儿子程炳采,身为工部候补郎中,同样收受其他考生的银两,递条子给父亲,以此徇私舞弊。

肃顺作为皇帝宠臣,本就和柏葰这个两朝元老政见不合,这回抓住他的致命把柄,岂能轻易放过?于是他力主将柏葰「比照交通嘱托,贿买关节例,

斩立决!

」,

咸丰帝虽有意从轻发落,肃顺在殿堂高声抗辩,强调科举考试是国家取士大典,关系至重,柏葰身为重臣,收受贿赂,玩忽职守,罪不可赦,必须严惩「非正法不足以儆在位」。

最后,清廷为了挽回人心,在雷厉风行的肃顺的力主下,经过耗时十个月的审案和查办,严惩涉案官员多达九十一人。

柏葰身为堂堂宰相,两朝元老,就为了区区十六两银子,便和同时涉案的兵部侍郎李鹤龄,工部候补郎中程炳采,考生罗鸿祀,一起被处斩,成为科举考试创立一千多年来,因舞弊而被处决的最高级别考官。

副主考户部尚书朱凤标虽未涉案,也因失察之罪被革职。御史浦安已畏罪自杀,考官程庭桂因为其子已被处死,咸丰帝不忍心,才留他一命改为流放,同案被革职、降职、流放的官员,多达91人。作为此案的导火索,戏曲爱好者平龄其人,则在被收押后,则迅速死于狱中。

这场被后世成为“戊午科场案”的大案,确实在相当程度上起到了“乱世用重典”,杀鸡儆猴的作用,并极大鼓舞了人心士气,收揽了天下读书人对日渐衰落的满清王朝的信心。