不良资产第9讲,破产、重整进行时(方正、华融、洛娃)。第一部分:方正集团重整方案揭晓。第二部分:中国华融:不认同评级下调,已对未来到期债券兑付做出妥善安排和充足准备。第三部分:洛娃集团破产草案0现金清偿被指毁“三观”,遭信达、华融等金融机构集体强烈反对。

五一前,我们公众号刚介绍过海航,本期介绍另外三个已经走上或者面临破产、重

整

的企业:

方正集团、中国华融、洛娃

集团。

曾经的巨无霸走到今天的境地,着实令人唏嘘。而且,因为体量、背景的不同,可以预见最终结果也不尽相同。

经历了一年多疫情

的

停顿,本公众号线下交流活动继续(小范围)展开。今年新增加了其它区域的交流合作,方便北京以外的朋友参加。

届时将应小伙伴要求,在全国各地开展线下交流合作。合作内容不仅包括各种金融业务,还有政信、施工、建设、培训、咨询等,

欢迎全国各地小伙伴报名。

届时将应小伙伴要求,在全国各地开展线下交流合作。合作内容不仅包括各种金融业务,还有政信、施工、建设、培训、咨询等,

欢迎全国各地小伙伴报名。

本公众号主要探讨资产证券化、不良资产、项目投融资等金融市场业务(也有政信、城市更新的实操讲座),欢迎大家关注、转发公众号内容,更多合作交流请加文末小编微信。

第一部分:方正集团重整方案揭晓

方正集团重整方案终于揭晓。中国平安在五一假期前一天晚间公告了方正集团重整进展。公告显示,

平安人寿代表中国平安参与此次重整,并将以370.5亿元~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%股权。

目前,方正集团旗下拥有6家上市公司,方正证券、方正科技(ST方科)、港股方正控股、北大医药、北大资源和中国高科。当日,有相关公司的股价已提前异动。方正证券4月30日最后十分钟内股价快速拉升,跌幅迅速从逾8%收窄至3.76%,报收9.21元/股。5月3日港股开市后,方正控股则一度大涨120%。而中国平安港股则持续低迷,5月开市至今三个交易日累计跌幅为3%。

方案显示,此次重整采取“

出售式重整

”的模式。平安人寿与代表珠海国资的华发集团将按7:3比例受让新方正集团不低于73%股权,不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人,重整主体为新方正集团,而新方正由除方正微电子全部权益以外的保留资产出资设立。

重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况,其中平安人寿将以370.5亿元~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%股权。平安人寿参与本次重整的资金来源为自有资金。中国平安表示,重整完成后,公司将控制新方正集团。

中国平安为何要参与此次方正的重组呢?中国平安表示,参与方正集团重整,是本公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措。通过参与方正集团重整,本公司将努力获得良好的投资回报和社会效益,进一步提升本公司的综合实力与企业声誉。

方正集团是由北京大学投资设立的大型国有控股企业集团。近年受内外部因素影响,方正集团及其下属部分企业面临经营困难、资不抵债等问题,方正集团被法院裁定与其4家主要子公司一并进入司法重整程序。

今年1月底,方正集团的债务问题获得实质性进展。1月29日经过多轮竞争性选拔,重整投资者名单终于确定,接盘方为珠海华发集团、中国平安、深圳特发集团组成的联合体。

根据中国平安公告,公司在重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术等板块的股权类、债权类及其他类资产,除了前述方正证券,参与此次重整的主要核心板块中还包括北大医药、ST方科、中国高科等上市公司。

相关公司的股价已提前异动。方正证券4月30日跌幅3.76%,报收9.21元/股。5月3日港股开市后,港股方正控股则一度大涨120%,首日收盘上涨85.11%,虽然后两日股价走跌,不过三个交易日累计涨幅达到65.96%。相比较而言,港股中国平安则持续低迷,五月开市至今三个交易日累计跌幅为3%。而今年以来,中国平安港股下跌幅度为12.09%,A股下跌幅度达到15.28%。

有市场人士分析,前有华夏幸福等事件的影响,市场对中国平安权益投资部分态度仍谨慎。

不过,也有机构对中国平安维持“买入”评级。开源证券分析师高超点评道,因本次公告未披露新方正集团财务数据及受让后中国平安具体医疗健康生态圈赋能举措,维持2021~2023年集团归母净利润预测1107/1587/1866亿元,当前股价对应2021年PEV0.9倍,维持“买入”评级。然而开源证券也指出重整进展超预期受阻的风险提示。

(摘自:广州日报

)

第二部分:中国华融:不认同评级下调,已对未来到期债券兑付做出妥善安排和充足准备

4月30日,中国华融副总裁、董秘徐勇力集中回应了公司经营状况、流动性情况和评级下调等多个市场热点问题。

徐勇表示中国华融流动性充足,到期债券均如期兑付,以实际行动回应了市场担忧。4月1日至28日,中国华融及旗下子公司华融国际、华融租赁、华融融德、华融湘江银行和华融证券如期足额兑付到期境内外债券,合计9只、金额185.62亿元人民币。其中,华融国际兑付境外债券1只,金额6亿新加坡元,折合4.3亿美元,母公司兑付境内债券64.14亿元,华融证券等子公司兑付境内债券92.22亿元。

与此同时,公司目前资金状况良好,对未来到期债券兑付已做出妥善安排和充足准备。

对于下调中国华融主体和相关债项评级这一行为,我们认为,个别国际评级机构对公司及公司所处的行业环境缺乏全面了解,其声称的“问题”并不构成下调评级的充分理由,这一判断过于悲观,市场及投资者对此应理性看待。

首先,中国华融由中国财政部控股,在财政部的控制和支持下正常运营,目前没有任何事实表明公司的股权结构以及控制权发生变化,也没有任何事实表明公司获得的政府支持发生变化。同另外三家金融资产管理公司及其他央企金融机构相比,中国华融获得的政府支持与其他企业不存在任何差异,个别国际评级机构的下调举动与其一贯坚持的“自上而下”的方法论不相符合,以“政府支持意愿不明确”为由下调中国华融的主体评级缺乏事实依据。

其次,个别国际评级机构在其报告中认为,“华融公司的流动性尤其是离岸融资的不确定性正在增加”,并多次提到本公司违约将造成的影响。正如前述,目前中国华融以及附属公司各项债务均按期足额兑付,没有发生任何违约情况,因此该等陈述和讨论缺乏事实依据。

综上所述,对下调中国华融主体和相关债项评级这一行为我公司无法认同并将密切关注后续评级变化情况。

中国华融副总裁、董秘徐勇力就相关问题答记者问

4月30日,中国华融副总裁、董事会秘书徐勇力以答记者问的形式,集中回应了公司经营状况、流动性情况和评级下调等多个市场热点问题。

1、4月1日,贵公司延迟刊发2020年度业绩并发布有关停牌公告,请问公司目前经营状况如何?

中国华融近年来坚持聚焦主业、回归本源。今年以来,公司围绕新华融建设“转型年、攻坚年”目标,立足金融资产管理公司功能定位,着力提升主业发展质量,保持了主业稳健经营的发展态势。

公司按照银保监会2021年工作会议“毫不松懈防范化解金融风险,继续做好不良资产处置”的要求,加快不良资产收购处置力度。一季度中国华融在公开市场收购不良资产包规模保持稳定,充分发挥了收购处置主渠道作用,处置回现速度加快,达到近三年最高水平。创新处置方式,通过债转股、债务重组等方式充分挖掘存量资产价值,加大线上推介力度,吸引了市场的高度关注和投资人的积极响应。

与此同时,积极稳妥推进个人不良贷款、单户对公不良贷款收购处置等新业务试点,探索多元业务模式,制定了《参与个人不良贷款收购处置业务试点管理办法》。江苏分公司成功落地首单单户对公不良贷款转让项目,债权本息合计1.6亿元,这是江苏省内首单通过银登中心转让的单户对公不良债权,也是中国华融在此业务领域的首次成功尝试。

2、对于市场普遍关注的公司流动性和境外债券兑付问题,请问有何评论?

俗话说“行胜于言”。中国华融流动性充足,到期债券均如期兑付,以实际行动回应了市场担忧。4月1日至28日,中国华融及旗下子公司华融国际、华融租赁、华融融德、华融湘江银行和华融证券如期足额兑付到期境内外债券,合计9只、金额185.62亿元人民币。其中,华融国际兑付境外债券1只,金额6亿新加坡元,折合4.3亿美元,母公司兑付境内债券64.14亿元,华融证券等子公司兑付境内债券92.22亿元。

与此同时,公司目前资金状况良好,对未来到期债券兑付已做出妥善安排和充足准备。

3、近期贵公司部分债券行情出现波动,国际评级机构惠誉和穆迪下调了公司主体和相关债项的评级,引起投资者广泛关注,请问如何看待这一下调行为?

对于下调中国华融主体和相关债项评级这一行为,我们认为,个别国际评级机构对公司及公司所处的行业环境缺乏全面了解,其声称的“问题”并不构成下调评级的充分理由,这一判断过于悲观,市场及投资者对此应理性看待。

首先,中国华融由中国财政部控股,在财政部的控制和支持下正常运营,目前没有任何事实表明公司的股权结构以及控制权发生变化,也没有任何事实表明公司获得的政府支持发生变化。同另外三家金融资产管理公司及其他央企金融机构相比,中国华融获得的政府支持与其他企业不存在任何差异,个别国际评级机构的下调举动与其一贯坚持的“自上而下”的方法论不相符合,以“政府支持意愿不明确”为由下调中国华融的主体评级缺乏事实依据。

其次,个别国际评级机构在其报告中认为,“华融公司的流动性尤其是离岸融资的不确定性正在增加”,并多次提到本公司违约将造成的影响。正如前述,目前中国华融以及附属公司各项债务均按期足额兑付,没有发生任何违约情况,因此该等陈述和讨论缺乏事实依据。

综上所述,对下调中国华融主体和相关债项评级这一行为我公司无法认同并将密切关注后续评级变化情况。

4、请问公司计划何时刊发2020年度报告?

中国华融作为香港H股上市公司,严格遵守香港联交所相关交易规则,已经依法如实进行了信息披露。目前,公司正积极配合审计师,以尽快完成年报审核工作,并将根据审计进展情况依法如实进行信息披露。

非常感谢市场投资者和媒体朋友一直以来对中国华融的关心与支持!

第三部分:洛娃集团破产草案0现金清偿被指毁“三观”,遭信达、华融等金融机构集体强烈反对

有业内人士直言,《草案》刷新“三观”。围绕重整草案的博弈,已然白热化,当前草案很可能在投票中被否决。

洛娃集团是一家以日化、乳业为主业的大型民企,自2018年底爆发债务危机后,曾因账面大额资金离奇消失、资产被低调抵押等问题备受谴责,公司董事长胡克勤、为其财报提供审计服务的中兴华会计师事务所也受到了相应处分。

据记者从债权持有人处获得的《重整计划草案》显示,截至2019年5月,洛娃集团总资产117亿元;截至目前,债权申报共计89.88亿元,其中人民币债权74亿元、美元债权15.5亿元。

担保债权全额清偿(转为目标公司股权,或在8年内现金清偿本金);

对于经营类普通债权,

由于“涉及债权持有人人数众多,且均为洛娃集团的主要产业供应链的组成部分,绝大部分单笔额度相对较小。为保护社会稳定,实现企业重整完成后良好持续经营”,因此对经营性普通债权,

在3年内优先现金清偿本金。

对于包括债券在内的非经营性普通债权,“全部转为目标公司股权”,待未来出售非主业资产,或引进战投后,对非经营性普通债权安排变现。

《草案》中对经营性债权和非经营性债权区别对待,也是在债券投资者中引发争议的主要原因。

一家持有洛娃债的机构人士向《红周刊》记者坦言,在这样的方案下,“金融债权实际上就相当于劣后了”。

一般而言,在破产兑付方案中,出于保护小额投资者的目的,会对金融债权中低于一定金额的投资者予以现金清偿。这一门槛少则10万元,多则50万或更高。但洛娃集团的破产重整草案却未制定对债券投资者的小额标准,如此处置方案,在过往破产重整方案中是极为罕见的。

尽管公司寄希望于旗下乳业等3大资产在重整完成后3~5年内上市,但旗下资产在重整后究竟会变得如何,却仍是个未知数。

总之,《草案》的上述安排遭到了不少债券持有人的质疑,破产草案很可能无法通过投票。有债权人表示,“估计多数债券持有人会投反对票”。

果不其然,草案遭到了债券持有人和承销商的强烈反对。

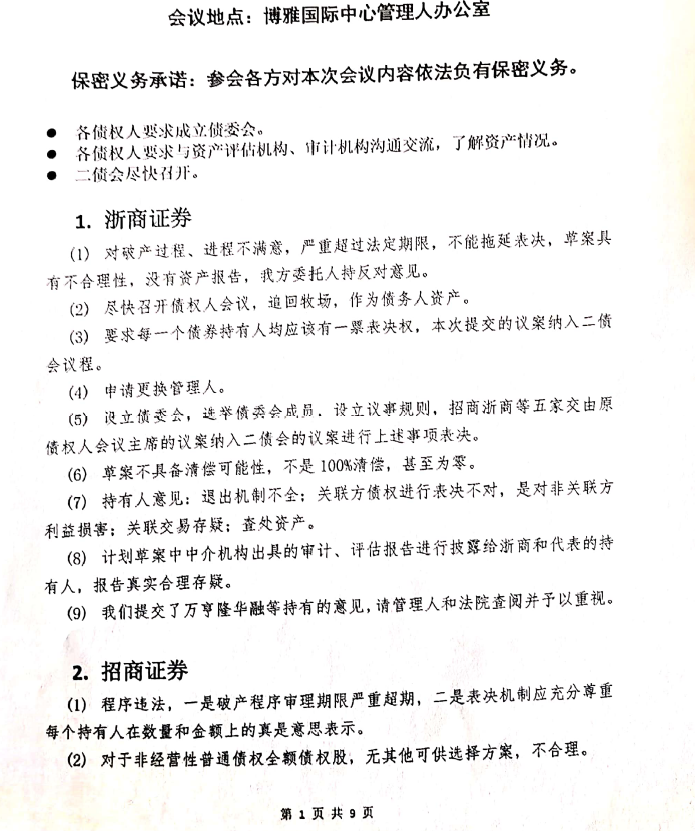

《红周刊》记者获得的4月29日债权人会议纪要显示,多家机构要求成立债委会,并加强与资产评估机构、审计机构的沟通,以了解洛娃集团真实的资产状况。

浙商证券是洛娃公司债的主承销商,其对洛娃集团和管理人均表示了强烈的不满。

浙商证券认为,洛娃破产进程严重超过法定期限,而且草案不具备合理性,又没有详细的资产评估报告,因此持反对意见,并且提出申请更换管理人,设立债委会。据此前浙商证券公告,其早就对洛娃债纠纷提出了仲裁,涉及本金近10亿元。

《红周刊》记者注意到,包括招商证券、农业发展银行、花旗国际、华融等金融机构均指出,洛娃在抽逃资产。

上述机构认为洛娃方面没有把洛娃大厦、洛娃集团名下的酒店和度假村资产、金潮玉玛酒店(位于北京顺义的1家五星级酒店)列入偿债来源,涉嫌逃废债。

此外,《草案》中规定的留债期限长达8年,这点也被债权人和承销商所反对。农业发展银行、恒丰银行等提出,8年时间太长,应该在两年内履行完毕,并偿还本金。

值得注意的是,洛娃集团子公司曾在2017年发行过美元债,洛娃集团为其提供担保,安排此次发行的是法国巴黎银行。在债权人会议上,法国巴黎银行要求提供评估机构的模拟清算清偿率分析报告、2020年至今的财务报告等材料。

此外,花旗国际也代表Valueparter(惠理基金,官网称其为亚洲最大的独立资管公司之一)、BFAM(知名对冲基金,曾因抄底佳兆业等中资美元债的交易而名声大噪)等外资持有人向洛娃方面表达了质疑和不满。

此外,上述外资机构还对洛娃的业绩、资产流失情况还提出了质疑。

洛娃2019年的收入相比2018年下降85%,而且在违约后,公司账面货币资金突然调减了48亿元。而且作为境外机构,跨境持有中国民企的股权的可行性并不高,面临处置股权后现金汇出境外的难题。总之,外资机构认为重整草案是不具备可行性的。