我已经35岁了,按理说对某些事情不应太较真,但每当我看见崭新的时代里如迷眼乱花一般的信息流时,总会在某些问题上欲逞一吐之快。

B.克罗奇在其名著《历史学的理论和实际》中的那句“一切历史都是当代史”太过闻名,以至于很多人都不求甚解其内涵。

关于这句话可以有很多角度的理解,而在更多时候,我更重视历史对现实的借鉴意义,一如某些当今广为流传于金融圈的八卦轶事。

2014年我进入中科院动物研究所,当时的研究方向是动物自杀行为,这是一个极其冷门的方向,因为直到那时,学界连动物到底会不会自杀都没有定论。

我选择它的原因是我小学时的诡异经历-----小学3年级的自然课上,老师讲到两栖动物的变态发育,让我们回家养殖蝌蚪,以观察它们是如何变态成青蛙的。

我兴高采烈地去花鸟市场买来小蝌蚪,在阳台上悉心照拂,比养殖自己还认真,但它们在长出四肢、尾巴快蜕化完毕的时候,竟然毫无例外的惨死,----没有一只发育成了青蛙。

彼时不到10岁的我伤心欲绝,如果不是圣斗士星矢还没播完,我多半就追随它们而去了。

后来到了初一,我在一节生物课后认为我的蝌蚪们是在集体自杀。

理由是那节课教了性交的原理,我觉得很是恶心,一想到十年后也许我也要面临性生活,我就只想自我了断。

-----我当时笃定地认为,蝌蚪也是这么想的。

当它们成长成了青蛙,就要抱对了,不如现在死了干净。

当然,又过了几年我为自己的荒唐念头而感到好笑,繁殖是大多数物种延续的唯一途径,交配乃是动物天性,这个世界上除了我国中年男性外,怎么会有动物会为了逃避性生活而自杀呢?

但无论如何,蝌蚪的集体死亡成了我的一个心结,我本科选择生物,研究生毕业后进入中科院研究动物死亡,全拜这一童年梦魇所赐,----我永远忘不了当年蹦蹦跳跳地从学校归来,看见鱼缸里十几只眼见就要成为小蛙的蝌蚪个个肚皮朝天的情景。

----如果说是因为水质或食物的原因死亡,怎么会早上还生龙活虎,几个小时后就悄无声息了?

为什么早不死晚不死,偏偏要死在变成青蛙的节骨眼?

它们一定是自杀的。

抱此执念,我选择了这个专业方向。

在5年多的科研历程中,我有很多难忘的回忆,比如为了证伪入选课本的著名故事“旅鼠大义灭自己”( 传说当旅鼠的数量急剧地膨胀,超过了环境能承载的密度时,部分旅鼠会主动攻击天敌甚至集体跳海,达到控制种群数量的目的),专门去了西伯利亚的苔原寻找旅鼠,结果旅鼠没找到,倒是找到了一只冻成冰坨的猛犸象。

后来我跟当地的一些老农交流,他们说西伯利亚现在没有旅鼠了。

上世纪70年代时,由于食物短缺,西伯利亚的居民把苔藓都吃光了,逼得上百万只旅鼠从西伯利亚一路南下去乌克兰寻找食物,结果发现乌克兰也没吃的。

最后百万只旅鼠集体跳入了黑海。

“集体自杀啦?

”

“怎么可能,它们是想游到土耳其去吃烤肉,但应该未遂,当时由于意识形态问题,土耳其不给苏联公民发签证。

旅鼠是世界上最善于迁徙和最乐观动物,它们甚至会游泳,所以投海也是为了换个地方存活而已,怎么会是自杀。

”

原来旅鼠跳海只是为了游到海的那边!

我们从小被迪士尼的电影《白色荒野》骗,被中学课本骗。

我后来才知道,《白色荒野》的剧组是把旅鼠驱赶到加拿大阿尔伯达地区的悬崖上,逼着人家跳河,拍成旅鼠自杀的样子。

迪士尼电影《白色荒野》中的旅鼠自杀场景

这些狗日的搞艺术的,真他妈的,比勃列日涅夫还坏!

我感叹道。

“就像旅鼠游不过沧海。

”老农举起一杯伏特加。

“就像旅鼠游不过沧海。

”我亦一饮而尽。

生命就是如此的坚强又脆弱,这是我从事动物自杀研究后最大的感受。

我从事动物自杀研究后的第二个感受是,人类永远也不要高估自己的统治力。

“大自然有着铁律。

”我的导师告诉我。

而在那时,我并不明白他口中的铁律是什么。

2017年,我打算把博士论文的选题定为两栖类生物在变态过程中的自杀倾向研究,而导师坚持让我改成研究贝类自杀。

我当时不明其意,导师只是反复强调,他马上退休了,在他30年的职业生涯中,贝类是他见过最神秘的生物。

我当时并不知道,导师在那时已经患上了肺癌。

我只是在他的言辞之中听出了一丝遗憾和不舍,他说他干的事情太杂,开了两家公司、还老上虎扑跟人吵架,这让他分心太多。

贝类自杀行为研究是他多年的梦想,而他现在只能把梦想寄托在我的身上。

我依从导师之言,开始了对贝类的漫长研究。

我把生蚝、扇贝和象拔蚌当做研究对象,研究他们的迁徙、繁衍,假设他们拥有孤独和爱。

但对于贝类的自杀行为一直没有实质性的进展,甚至一度怀疑导师给我挖坑,因为无论是在学界还是现实中,从未发现过贝类这样的低等生物也会自杀。

直到2019年秋天,我陪导师去到北海道函馆。

众所周知,虾夷扇贝是北海道的特产之一,我此行的目的除了散心,顺便也打算在海边的扇贝养殖基地搞搞调研。

而导师选择来北海道度过一个悠长假期,实则是看上这里的优良空气,这有利于他的静养,只是我仍蒙在鼓里,还以为导师单纯就是想吃扇贝了。

我请了当地的一名留学生当翻译,通过他和渔民交心。

我每天早出晚归,和渔民共同生活,北海道的渔民非常朴实,请他们喝几杯清酒,他们就连养殖场的财务报表都能拿给你看。

我问他们,发现过扇贝自杀吗?

渔民们就像看怪物一样看着我,目光里充满了不解和浅浅的敌意。

通过翻译我得知,他们以为我是在讽刺日本人爱自杀。

渔民们说,他们养殖扇贝已经20多年了,扇贝虽然经常死于各种非命,但它们是不会自杀的。

“扇贝是最自强不息的生物。

否则它们不会进化出坚如磐石的壳,也不会在寒武纪就出现在地球上,扛过那么多次大灭绝活到现在。

有一天哪怕天皇自杀了,扇贝都不会。

私密马赛,私密马赛。

。

。

”渔民大叔自觉失语。

其他几个渔民一边高喊特诺黑卡(天皇)板载,一边往嘴里塞虾夷扇贝的瑶柱,屋里的气氛一时间变得十分昭和。

“我无意冒犯,但我想知道,为什么日本的自杀率那么高呢?

”我小心翼翼地问道。

“我们北海道自杀率就很低,他们本州岛的人比较脆弱。

”

“本州岛也要分情况,关西、奈良京都的自杀率就低,东北的人自杀率最高,比如秋田县,岩手县,历来都是全日本自杀率前二。

”

“那会不会是那边因为气温低的缘故?

”

“我们北海道更冷呀!

”

“归根结底还是脆弱!

faggot!”

“我听说,旧时有一些日本老人为了不给家人添麻烦,在自觉病情危重或者生活难以自理时会自行去深山里了断。

”我说。

“这在过去确实不少。

日本可有不少的自杀圣地,比如福井县的东寻坊山岩,甚至包括我们函馆的海滩。

”说完这位大叔朝着窗外指去。

----函馆拥有日本最美的夜景,在瑰丽的都市霓虹映衬下,大海显得格外黑暗。

函馆的海

“不少本州岛的人专门千里迢迢来北海道跳海,上周就有一个东京的。

”大叔不屑道,“所以现在日本政府提倡坐新干线跳海,因为很多人在路上就被沿途美景给治愈了。

坐飞机来自杀就没这个效果。

对了,你俩是怎么来的?

”大叔看着我和导师。

“额,坐飞机来的。

”我支吾道,转头看我导师,他没有任何表情,似乎没有听见我们的对话。

那一夜大家都喝醉了,渔民大叔不停地重复着“虾夷扇贝是不会自杀的,虾夷扇贝比本州岛人坚强”,而我的导师一直面带微笑,饶有兴致地看着他。

事情的转折点出现在第三周,前面我提到北海道民风淳朴,从不避讳给我们提供资料,而我就是在养殖场的年度报告中发现的蹊跷。

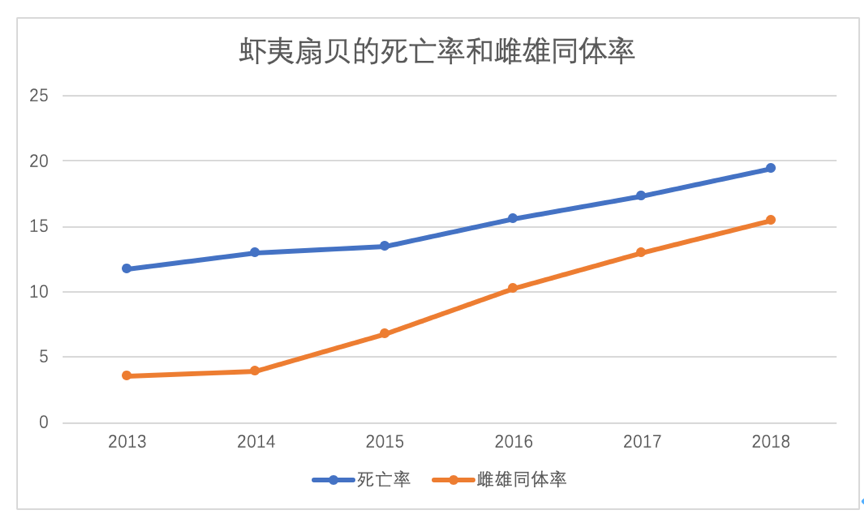

2018年的年报没啥特别之处,扇贝的产量逐年平稳上升,唯有两个看似没有关联的数据吸引到了我:

一是扇贝的死亡率从2013年起连续6年上升,从11.8%升至19.5%。

第二个统计方向我还是第一次见到,这里的扇贝养殖场竟然还统计出虾夷扇贝的性别比例。

---我作为研究人员,自然需要了解研究对象的性别比例。

不过养扇贝的人也要统计这个,着实出乎我意料。

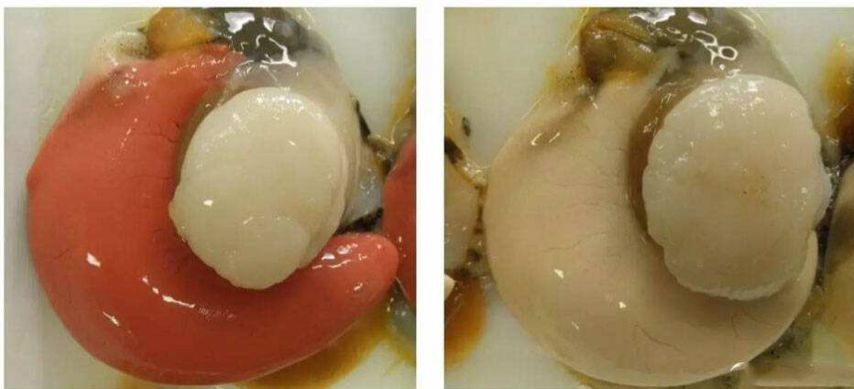

通常来说,在繁殖季节,雌性扇贝的生殖腺呈橘红色,雄性生殖腺呈乳白色,区分明显。

繁殖季节过后,生殖腺退化,雌、雄扇贝外观上完全相同,呈无色半透明状。

也就是说,渔民伯伯们要在繁殖季去挨个翻开扇贝的壳数颜色,才能准确统计出种群的性别比。

---还不能翻狠了, 不然容易把扇贝弄死。

左图为雌性扇贝,右图为雄性

我问渔民,为何要精确统计扇贝性别比例,这和你们有什么关系?

他说因为有些客户会要求只采购某一性别的扇贝,例如年轻客户倾向于吃雌扇贝,而老年人则更爱吃雄的。

我一边想象着渔民伯伯们在每年初夏(扇贝繁殖季在5到7月)撅着腚含辛茹苦地翻开扇贝数生殖器,一边百无聊赖地看着那一组数字,突然发现,每一年的扇贝雌雄比例加起来都不到100%。

例如2013年是雄性扇贝48.4%、雌扇贝48.1%,而2018年则是雄贝43%、雌贝41.5%。

为何会有这种情况?

难道扇贝除了雄雌之外还有第三性别?

我当即给导师发了条微信,------那天导师说他不大舒服,一直在宾馆休息。

他回复我:

“你忘了扇贝还存在雌雄同体的现象么?

”

雌雄同体?

对啊,我怎么给忘了呢。

扇贝是一种奇特的生物,它们大部分是雌雄异体,但总是存在一小撮雌雄同体的扇贝。

不过过去学界一直认为,它们想异体也好、同体也罢,甚至成立扇贝LGBT组织,这都是扇贝的贝权,我们管那么多干嘛?

扇贝又不需要上公厕。

所以很少有学者深耕扇贝的雌雄同体现象。

我好奇心顿起,找来稿纸,把历年的雌雄同体扇贝数量算了出来并绘制成图表,发现从2013年养殖场开张开始,每年的雌雄同体数量都在增加。

更让我惊异的是,雌雄同体的增长率竟然和扇贝死亡率曲线几乎完全重叠,尤其在2015年以后。

这二者难道有什么关联?

为何扇贝的死亡率提高,雌雄同体的数量就增加?

我首先想到的是一个较为直观的理由:

扇贝由于某种原因,例如洋流变暖,导致死亡率上升,种群为了提高存活率所以倾向于诞生更多雌雄同体个体。

要证实这个结论,必须证明雌雄同体个体的存活率高于雌雄异体,尤其在恶劣环境下。

带着这个问题,我在傍晚回到宾馆请教导师,导师正躺在床上,面色有点黯淡。

他说他之前做过类似研究,并未发现雌雄同体个体在幼体存活率上和雌雄异体个体有显著差异。

我看着导师的脸,总觉得有点不太正常,我问他:

“老师您还好吧,是不是生病了?

”

“我没事。

我建议你换个思路。

”

“怎么换?

”

“你因为雌雄同体数量和死亡率的关联提出的预设结论是‘种群为了提高存活率所以倾向于诞生更多雌雄同体个体’,你为何没有反过来想一下,‘由于诞生了越来越多的雌雄同体个体,所以种群的死亡率上升了。

’”

“啊?但曲线显示,雌雄同体率的增长是比死亡率的提高略微滞后的,而且您刚才不是说过,根据之前的研究,雌雄同体个体的存活率和雌雄异体并无太大差别。

”

“这个问题我无法回答。

”导师的语音有点虚弱,“靠你啦。

”

他大概真的累了。

我想。

我回到养殖场附近的居酒屋,继续跟渔民伯伯喝酒聊天。

经过这段时间的相处,他们对我的亲近度越来越高,这从他们最近几天经常当着我随地小便就看得出来,-----一开始时,他们一定是背对着我的。

----当日本人对你敞开鸡儿,就等同于敞开心扉了。

我问伯伯们,是否在意过养殖场里扇贝的雌雄同体现象?

他们纷纷表示,知道有雌雄同体这回事,因为通常来说,雌雄同体扇贝的生殖腺为红白相间,口感位于雌雄之间,颇受欢迎。

但数量是非常少的,一般来说在100个扇贝里最多有一到两个。

但最近几年雌雄同体的数目似乎越来越多了,也不知为何。

“可能是时代的缘故吧,我看平成的日本人雌雄同体的数量也不少。

昭和年代哪有这么多连炮都不想打的废宅?

”

“不,雌雄同体的扇贝严格说也要打炮的。

。

。

只是。

。

”一个叫刚田次郎的渔民大着嗓门说。

“够了,你喝多了吧次郎。

”几个大叔拍肩的拍肩,捂嘴的捂嘴。

“你们怕什么呢,我看拳桑是个好人,他又不是来窃取商业机密的。

”刚田次郎大叔醉醺醺地对我说,“你听我说拳桑,我们养殖场在最近几年一直流传着一个未经官方披露的传说,在一个被称作育种部的新建部门里,会定期出产一批怪物。

”

“啥怪物,哥斯拉吗?

”我兴奋地问。

“你听说过二战时期的都市传说吗,希特勒的千年军队,弗兰肯斯坦的怪物,用药物造出的一批同样长相同样体格的生化战士。

”

“听过,但那多半是编造的。

”

“但北海道的扇贝养殖场里真的出现了这样的怪物,是扇贝,我们叫它们弗兰肯斯坦的扇贝。

”

“啥,啥意思。

。

。

”

“最近几年,我们渔民越来越多地注意到,不止一个养殖场出现很多一模一样的扇贝。

虾夷扇贝属于大型扇贝,其贝壳的面积、高度、形状和颜色通常差别很大。

莱布尼茨不是说过么,世界上没有两片一模一样的树叶,而在北海道,我们的谚语是'世上没有两个一模一样的扇贝'。

可这些扇贝不光壳子一模一样,打开后连闭壳肌、砂囊、生殖腺和裙边都长得一样。

”

虾夷扇贝各不同

看我一脸迷茫,刚田次郎又连比带划地给我解释:

“生殖腺都一模一样,你知道这是啥概念吗? 要是大家的因克(日语里的JJ)都一样,尿尿的时候何必躲着别人?

来要不你看看我的,跟你的比比。

”他急得准备拉开拉链。

“不用了!

不用了!

”我虽然求知若渴,但还是要注意一下方法论。

“还记得之前提到过,雄性扇贝和雌扇贝的口感不一样么?

札幌有一家海鲜店,主营扇贝刺身,主厨被称作扇贝之神。

他能盲品出两粒贝肉是否来自不同的扇贝,堪称神乎其技。

他最近宣布退休,把餐厅交给了儿子。

退休理由是他的舌头变迟钝了,已经尝不出不同扇贝的肉。

其实我们知道内情,就是因为供货商提供的扇贝里有很多是完全一样的,哪怕挑剔如扇贝之神,也无法尝出区别。

”

“难道真的出现了弗兰肯斯坦的扇贝?

”我有些震惊。

“后来我们偷偷去育种部查看了贝苗,发现一个情况,那边所谓优生优育出来的扇贝拥有一个共同点,都是雌雄同体。

”

“雌雄同体的扇贝也并不是一模一样啊。

”我很是迷惘。

“拳桑,我们听过另外一个传说,极少数雌雄同体的扇贝是可以自体受精的。

你难道不知道?

”

如同一道闪电划过,我心跳加速,汗出如浆。

也许是血液循环加快的缘故,我没过多久就醉了。

在迷胧中,我的思绪一片乱七八糟,那些小小的扇贝似乎真变成了希特勒那不灭不死的千年军队,它们没有感情,没有终点,扇着两扇贝壳朝我张牙舞爪地扑来。

回到宾馆时,导师躺在床上但没入睡。

我踉踉跄跄地走到他床前蹲下,问他道:

“老师,您说,生命的目的是什么?

”

“呵呵,拳,你为何问这个问题?

”

“不好意思, 我可能是喝多了。

”

“没有,别道歉,你问得很好。

我们研究的是动物的自杀行为,那自然应该深入思考生命的目的。

等你想明白这个问题,你的课题就迎刃而解了。

”

“那老师,您能否告诉我生命的目的是什么,是活下去么?

”

“拳啊,你有没有想过,性交的目的是什么?

”

“爽。

”

“那是人类。

动物呢?

”

“为了繁殖。

”

“繁殖的目的是什么?

”

“让种群延续。

”

“让种群延续的目的是什么?

”

“。

。

。

。

没想过。

那是一种本能吧。

”

“这世上没有什么本能。

一切行为都是有目的的。

我来告诉你,种群延续的目的,就是让自己延续。

在日本呆了那么久,你应该对日本人的生死观有所了解,他们喜欢樱花,因为它瞬间绽放,倏而凋落,在最绚烂的时候死去,轰烈又浪漫。

但这是一种纯感性的角度,我们生物工作者可不这样看,樱花的花期短暂,究其原因是花落才生叶。

开花时花瓣将叶芽遮住,只有花瓣凋落,叶子才能重见天日、沐浴阳光。

没有落花,樱花树就无法进行充分的光合作用。

花落是为了树生,是为了来年再绽放。

这就是樱花的目的,它的花期短暂是有原因的,不是本能。

日本人很多正值壮年,却因为对樱花的误读而迷恋自杀,实在是有负花的拳拳苦心。

”

“老师您举例樱花的目的,是想告诉我什么呢?

”

“你会知道的。

”

说罢导师终于沉沉睡去,他的最后几句话已经非常无力。

我的酒劲上头,在扑街前,似乎看见他的床头放了好几个药瓶。

导师终于住院了,我第二天醒来,他已经陷入昏迷。

我送他去了医院,才知道已是肺癌晚期伴淋巴转移,化疗都没用了。

医生建议我带他多去风景秀美的地方逛逛,调剂心情。

我没好气地说是找地方自杀么?

幸亏翻译没有把这句话翻出来。

导师说在北海道呆着挺好,肺癌患者需要干净的空气。

并且向我承诺,在我完成研究之前他绝不会离去,让我回到工作中去,我陪着他也做不了啥。

我泪如泉涌。

我重归研究,但非常烦躁。

截至此时,我的研究跟扇贝的自杀行为似乎没有一毛钱的关系,完全走偏了。

也罢,我先得搞清楚是不是真的存在那传说中的“弗兰肯斯坦的扇贝”,唯一的办法是DNA鉴定。

和通过DNA识别疑犯的原理一样,选择多个基因组位点进行比对,如果高度一致,则说明是他们是同一扇贝。

但我在日本没有实验条件,想携带扇贝回国又违反边防检疫规定。

我打算吃下几个扇贝然后憋住不大便,回国再拉出来测它们的DNA。

为了真理,只有在方法论上做点妥协了。

还是刚田次郎点醒了我,他说你们中国东北的一些扇贝养殖公司不都是进口北海道的扇贝吗,我们养殖场就常年给他们供货。

不如让你们国内的实验室直接测量那边扇贝的DNA,总好过测屎吧!

我激动地捏了捏刚田次郎的小脸,大呼有理!

我当场致电国内的同事,让他们购买一批某公司的扇贝,然后去基因实验室测量其基因相似度。

只用了4天,实验室就传来捷报,测量结果表明,购买的10个扇贝中,有7个的DNA在16个基因组位点完全契合,也就是说,这7个扇贝是完全一样的。

要么就是克隆出来的,要么就是七胞胎。

更关键的是,这7个扇贝都是雌雄同体。

我似乎找到了一条通往终点的小径,虽然我还不能定性分析,但那是一种直觉。

我又让同事去调取了该中国公司的年报,查看扇贝死亡率数据,果然不出我所料,是一条同其进口的北海道扇贝数量一模一样的增量曲线。

所不同的是,中国公司的死亡曲线和其进口的北海道扇贝的增长曲线完全重合,并无时间轴上的滞后。

看来我导师提出的“因为雌雄同体数目增加,种群死亡率上升”的观点可能指向最终的结论。

我现在需要搞清楚二者的关联,此时又一个直觉告诉自己,这看似毫无联系的两件事,唯一的纽带就是渔民口耳相传的弗兰肯斯坦扇贝,而弗兰肯斯坦扇贝的起源,当然不可能是克隆。

----扇贝养殖场没有这技术,也承担不了克隆成本,唯一的可能性,就是刚田次郎提到的自体受精。

自体受精是无性生殖的一种,在自然界并不少见,但更广泛存在于植物当中,水稻、番茄都是典型的自花授粉。

植物的进化方向是从自花授粉进化出异花授粉,异花授粉的好处是通过繁殖保留更多突变,增加变异,以更好地适应环境,这也是生物进化出性别的意义和进化论的核心价值观。

而部分异花授粉的植物又退化回自花授粉,或者在某种环境中保留一定比例的自花授粉,也是为了适应环境。

例如在植株密度小的地方,自花授粉就比异花授粉的授粉几率大得多。

放到扇贝身上也是一样,大部分的扇贝都是雌雄异体、异性生殖,极少数雌雄同体的扇贝确实存在自交现象,很可能是因为所处环境恶劣,找不到繁殖对象,只能自体受精。

但养殖场的扇贝生活在优渥的环境中,周围全是贝大肉肥的异性,绝不会存在这个问题。

偶尔有突变的个体可以理解,为何自体受精的个体会越来越多?

这绝对不正常。

这一定是人工的干预!

函馆养殖场那个传说中的育种部为何要进行人工干预,这是问题的核心。

可育种部的文件都是秘而不宣的,我要如何才能获取这个信息呢?

我又想到了刚田次郎,便找了个机会单独向他请教。

“嘿嘿,你找对人了,这事只有我知道,你不能对别人讲。

”他环顾左右,“其实你根本不需要去获得内部文件,世上万事都是相通的,还记得我给你举了希特勒不死军团的例子吗?

你想想,不管成败与否,希特勒为何需要这样一支军队?

“因为这样的军队战斗力强!

”

“是啊,就是这个道理。

扇贝的不死军团并不是真的不死,只是通过层层选种,找出最优良的扇贝品种令其生育后代,后代里会有一小部分是雌雄同体的个体,然后选出这部分个体,把他们单独饲养,诱导其自体受精。

”

“这样一来,自体受精产生的后代和母体拥有完全一样的基因,这样无限循环育种,剔除掉部分变异个体,剩下的种群会拥有一模一样的基因,同他们那个祖先的基因完全相同。

养殖场的扇贝的品质得到了最高限度的纯化,就像希特勒的不死军团一样,都是人工培育出的最强个体,虽然弗兰肯斯坦的扇贝还是会死。

”我接过了刚田的话茬,开始自言自语,冷汗涔涔,“刚田桑,你是如何知道这些的呢?

”

“我虽然不是育种部的,但跟育种部的副部长关系很好,从小一起长大,不知一起小便过几十万次了。

”他边说边紧张地左右打量,生怕被别人听见,“这事你不能跟别人讲。

”

“原来如此。

”我装作无动于衷。

“我和他的因克长得非常像,有时我都怀疑,函馆的生物是不是都是自体繁殖出来的,包括人。

”刚田次郎悠悠地朝窗外望去,函馆的海依然黑得如墨似夜,就像一个深渊。

“刚田桑,最后一个问题,既然培育出了最强的扇贝个体,那为何它们的死亡率反而会上升?

”

“这我就不知道了,也许是这些怪物扇贝太能吃、耗氧量也大,侵占了其他扇贝的生存空间吧。

”

这晚上我又去医院看了导师,把最新进展跟他汇报。

他愈发虚弱,脸颊深陷,面如菜色,但他的眼里有光。

他表扬了我的思路,却对最后一个观点不认可,他说你还记得我们同事发过来的中国公司的扇贝死亡率数据么,他们引入了大量北海道的弗兰肯斯坦扇贝,弗兰肯斯坦扇贝在种群里的占比要比北海道的养殖场高得多,而他们的死亡率也比这边高得多,甚至有公司一次性死了一半的扇贝,并且无法查出原因。

所以说扇贝的死亡率上升并非是弗兰肯斯坦扇贝侵占资源造成正常扇贝死亡,而死的恰恰是弗兰肯斯坦扇贝自身。

“额,这是怎么回事呢?

如果说弗兰肯斯坦扇贝是更优良的品种,那这难道是劣币驱逐良币?

”

“拳,你还是要回到那个最基本的问题,生命的目的是什么?

你想明白了这个,一切都会迎刃而解。

我来问你,生命的第一要义是什么?

”

“自我复制。

例如低等动物的分裂,高等动物的繁殖。

”

“自我复制的目的是什么?

”

“把自己的生命延续下去?

”

“那生命为何不直接选择永生?

”

我哑口无言,这是个极其形而上的问题,我从事了10多年的生命科学研究,却从来没有思考过它。

“你好好想一想吧,也许这就是解开谜底的钥匙。

我累了,要休息了,这段时间你可以不用总来看我。

我没事可以自己出去走走。

海离医院很近。

”导师说。

在彼时,我以为他只是想去海边散心。

于是我又回到了养殖场。

为了严谨起见,我设法通过刚田次郎的尿友调取了育种部的内部材料,果不出导师所言,养殖场的死亡率上升正是因为弗兰肯斯坦扇贝的死亡率所致。

之所以在一开始的表格中,雌雄同体的曲线增量在时间轴上比死亡率滞后,是因为养殖场会先杀死部分变异的弗兰肯斯坦扇贝个体,以维持种群的基因纯度,所以死亡率会从一开始就上升得很快。

那这些怪物为何会死得越来越多?

拳啊,你是不是忘了你的研究主题,“自杀”。

在冥冥之中,我似乎听见导师在跟我说话,那声音好像从无限远的深渊传来,又似乎近在耳畔。

是的,我怎么就没想过这些扇贝是自杀的呢?

但首先,扇贝在理论上如何自杀?

绝食?

憋气?

第二天一早我又找到刚田次郎,问他能不能帮我捞几个非正常死亡的扇贝供观察?

刚田次郎一口答应。

函馆海域的扇贝都采用的耳吊式养殖法,即用绳子将扇贝串联起来垂放到海底,只需将绳子拉上来即可。

果然,一根绳子上就有10多只死亡的扇贝,经翻看生殖腺,全部都是雌雄同体,而且从壳到肉长得完全一样,看来都是“弗兰肯斯坦扇贝”。

耳吊式养殖扇贝

我将它们带回住所,用放大镜仔细研究,从瑶柱(闭壳肌)到生殖腺,并没有发现什么异样之处。

我不小心用镊子戳破了一个扇贝的砂囊(即消化腺),发现流出来的脏物都是以毫米为单位的小石,而我过去认知中的扇贝砂囊里都是一些粘稠物,那是扇贝未消化的食物。

这只死亡扇贝吃进去的都是这么大的杂质,根本消化不了。

看来它不是饿死的,是死于消化不良。

我划开了10多只扇贝的砂囊,发现它们俱是同样的情形。

破案了,原来这些弗兰肯斯坦扇贝竟然主动选择吞食不可消化的砂石把自己撑死。

我用放大镜观察其贝壳边的纤毛,发现它们的纤毛比一般的扇贝要发达许多。

纤毛长在贝壳边缘,作用是收集食物颗粒并送入口中。

弗兰肯斯坦扇贝的纤毛之所以发达,是因为它们需要将体积和质量更大的砂石送进去。

这和砂囊的情况进行了交叉验证。

破案了!

扇贝原来是如此自杀的!

随着弗兰肯斯坦扇贝的不断自体繁殖,世代更迭,它们的纤毛变得越来越发达,所以死亡率持续上升,可以想见,总有一天,新一代的弗兰肯斯坦扇贝会因为生下来就无法滤食而彻底灭绝。

我已经掌握了扇贝自杀的证据,研究是否到这里就结束了?

不,我还没找到动机。

它们为何要自杀?

要知道,纤毛随着代际更迭愈发发达是违背进化论的。

严格说来,进化论翻译成“演化论”更为精确,动物之所以“演化”,并非自我选择,而是因为随机的突变恰好更能适应环境,所以这个突变的后代存活率更高,也就有更大几率将其基因流传下去。

“随机突变、自然选择”就是演化论的核心。

而纤毛也许会随机变异得更发达,但按照适者生存的原则,纤毛发达的后代明明死亡率更高,怎么会一代又一代地传承下去,并且愈演愈烈?

难道演化论的方向是可逆的?达尔文错了?

带着莫大的疑问,我又去到了医院,看见导师的病床上空空如也。

护士告诉我,他傍晚出去散步了,到现在还没回来。

“向哪个方向去的?

”我问。

“海边。

”