“你在烧什么?”

“照片。”

“为什么要烧照片?”

“因为我是摄影师。”

——《决斗写真论·插曲》

原本一片黑暗的逗子海岸燃着篝火,相片被火苗从边缘卷起,化成黑色的粉末。摄影师中平卓马正在烧毁自己现存的所有作品,包括细心收纳进文件夹里的底片、冲洗完成的照片以及记录暗房数据的笔记本。醉酒的陌生老人走过来,与他一问一答。

这几句很有象征性的对话很适合拿来开启中平的故事,因为这就是一个不断烧毁自己不断重新开始的故事。

很多人认识中平因为森山大道那句“从事摄影的 50 年间,只有中平是我宿敌。”两人共同度过了一段重要的青春时光,但后来的两人却走上了截然不同的道路,在各自的价值观中前进。与很多摄影师不同,没有受过专业训练的中平,原本是评论家,他是携带着语言的武器与摄影这一视觉媒介相遇的。

这既让他像暴徒一样撼动即存的摄影美学,创办了《Provoke》(挑衅)这种开启全新风格的杂志,刺激同代人的摄影观;也让他像个异乡人一样始终在摄影的地盘上显得孤绝而独特,自虐一般不断质问自身,甚至烧毁作品、陷入失忆,在死亡和重生中尝试掌握摄影的本质。这种极为真诚的挣扎充满魅力,又让人害怕。

著名评论家大竹昭子称中平是战后日本第一个思考摄影本身的摄影家,他带着些许悲壮的摄影历程,用学者饭泽耕太郎的话总结最为准确:“中平卓马,已经体验过摄影的一切,是摄影这个领域的守护神”。

如果不去认识这位难以描述又无法跳过的摄影师,对日本摄影的了解恐怕总是缺漏的。

1938 年,中平卓马出生在东京,父亲是著名书法家中平南谿。

家里的祖屋在他幼年时因二战空袭被烧毁,母亲又在他高中时去世,导致中平对子宫式的“根源性场所”兴趣缺缺,高中毕业进入东京外国语大学西班牙语系就读后,他就成了东京这座巨大都市的流浪者。极有语言天赋又充满时代敏感度的中平热衷文学、电影和社会运动,甚至写信给卡斯特罗想参与古巴革命,以犀利的观点和张扬的作风成为同学中的领袖型人物。

1962 年毕业后,中平意气风发地进入左翼杂志《现代之眼》担任编辑。在这份带着激进立场的人文杂志中,他的第一份重要工作,是策划诗人寺山修司描写新宿边缘青年的长篇小说《啊,荒野》。但在编辑工作中与摄影师东松照明的相识,却撼动了他原本由文字搭建起的认知体系。东松当时以强烈的镜头语言记录着战后日本颓败与希望共生的风景。寺山与东松 —— 文字与摄影,就像一对结构性的矛盾,贯穿他的前半生,追问着他“做一个诗人,还是做一个摄影师”。

在东松的影响下,中平开始在杂志中刊登森山大道的摄影作品作为小说配图,也为高梨丰这样的新生摄影师提供展示作品的版面。1964 年,东松送给中平一台相机作为新婚礼物,从此,他便再也无法与摄影分开了。

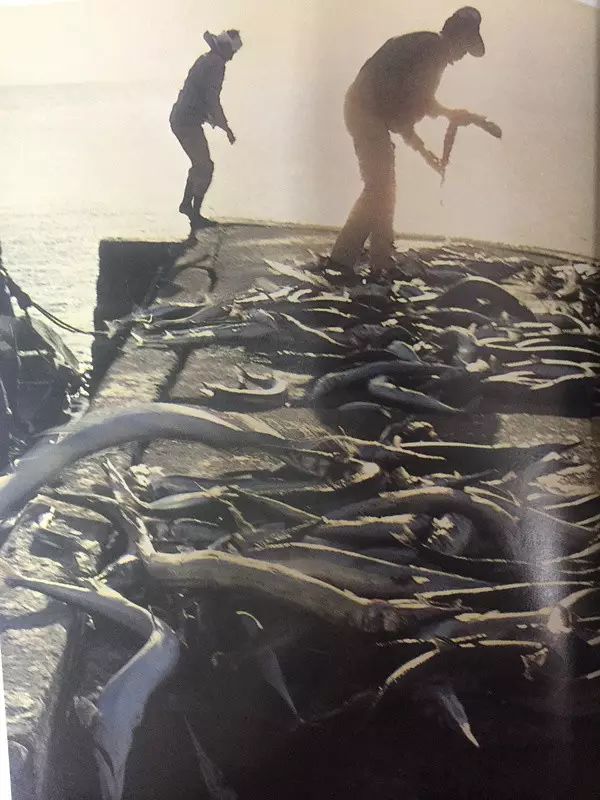

当时的东京笼罩在疯狂的经济狂热和文化爆炸中,中平和自己的新朋友森山则留恋于新宿里巷的酒吧和咖啡馆与同好们唇枪舌战,“所有的摄影家都成了俎上鱼肉,中平的舌锋锐利得不饶人,把所有人都批了个遍。”两人还在神奈川县的逗子海岸潜水抓鱼,用克莱因的方式拍摄下晃动的海面和冰冷的堤坝。初尝摄影之妙的中平快速地坠入了与影像的恋爱中,像海绵一般疯狂地吸收着这个新媒介带给自己的快感。就连森山都能感觉到对方成长带来的威胁,在日记中写道:“中平在很短的时间,就完成了我用很久才完成的事,直接站在了摄影的最前沿。”

最终,1964 年 12 月,中平向众人宣布“时代太糟糕啦,我去当摄影师了”,以“柚木明”为笔名在《现代之眼》刊登了自己的摄影作品后辞职。这也是他第一次公开发表照片,像一个告别的象征,也像一个新生的符号。

为什么摄影如此迅速地俘获了中平呢?

如果说那时的他还是凭借隐约的本能在行动,在后来创办杂志《挑衅》时,则给出了明确的答案。

1968 年,日本摄影师协会主办了摄影展“写真一百年:日本摄影表现史”。应东松的邀请,中平加入委员会, 通过这份有些保守的工作,认识了大自己 10 岁的美术评论家多木浩二。多木毕业于东京大学文学部美术史专业,对操弄美学理论去谈论视觉作品驾轻就熟,早早就拿了评论奖。这样的背景让两人甚是投缘,多木回忆这段策展时光时说道:“那时我们总是谈论很多,比如 ‘写真从根本上来说,难道不是一种不充分的表现形式吗’、 ‘写真和语言究竟是什么关系呢’。世界有很多部分是知识无法到达的,这个想法到了 60 年代,越发在我心中发酵了。”

遇到多木的中平像是被重新唤起了对语言的亲近,倾斜向摄影的创作天平又因为语言与视觉之间的张力而重新摇摆,借着这种热度,两人一起创办了摄影杂志《挑衅》,并邀请高梨丰、森山大道、岡田隆彦(诗人)加入。

杂志的副标题是“为了触动思想而创作的挑衅性资料”,发刊词在日后被不断引用,成为那个时代文化生态的一个宣言:“如今,语言已经丧失了物质的基础,丧失了真实,成为宇宙中的漂浮物。我们摄影师所能做的,就是用自己的眼睛,捕捉语言已经无法捕捉的现实的断片。我们必须为语言、为思想积极地提供各种各样的资料。”在杂志中,主创拍摄粗糙、模糊、失焦的照片,用手中的器械捕捉时代的速度,并配以诗歌、评论讨论个人在世界中的位置。

借着《挑衅》的实践,中平发展出他的“记录写真论”,即“写真只有不作为艺术,作为单纯的记录而存在时,才真正可以带来某些东西。”在他的理想状态下,语言是调动逻辑展示出的思考结晶,是自我对世界的整理;摄影则是本能驱动的产物,一个绝对摘除了自我的纯粹客体。

《挑衅》影响深远,但以丰沛的热情燃烧了 3 期后便宣告解散。多木回到语言的世界,森山返回写真的领域,中平则像被抛弃了一般独自留在原地,困于如何拍摄一张“完全作为记录的照片”而无法脱身,最终走向极端。

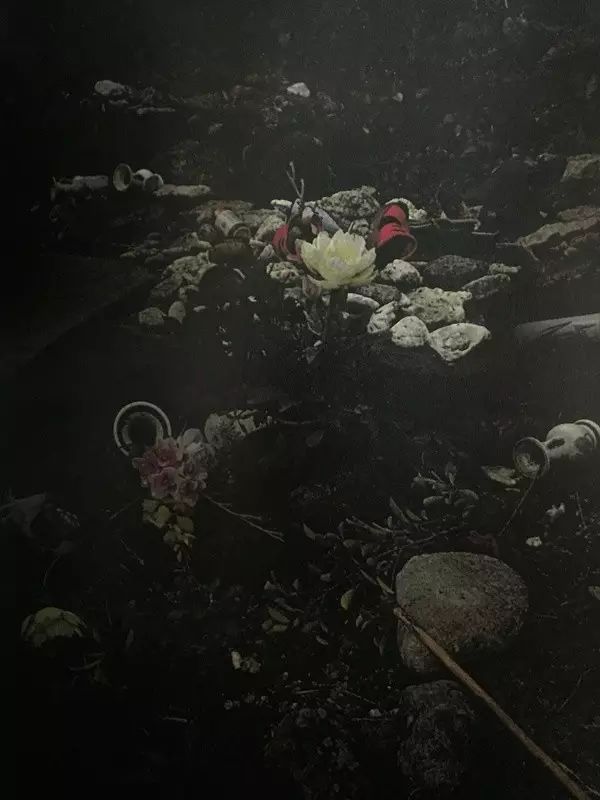

1971 年,中平将“挑衅时期”的作品集结,出版了自己的第一本写真集《为了该有的语言》,获得意料中的高度评价,被称为“时代的化身”,并受邀参加当年的巴黎青年展。又在 1973 年,出版了评论集《为何是植物图鉴》,完全否定了之前的创作,以坦诚的姿态自白道:“粗颗粒画面、摇晃带来的模糊这种偏好,与其说是因为我受克莱茵启发而选择的方法,不如说是我在凝视这个世界、在以赤裸裸的方式确认事物本身之前,放弃了观察。……记录首先要有方法,方法就是我们与世界对峙的形式。并且保持记录精神的冷冽,这个精神与某个抵抗的精神是相通的。”

冷冽是什么?冷冽是对“我”所带有的先入观的否定,是对拍摄者自我意愿的否定。在这两部出版时间仅隔两年,立场却完全相反的作品之间,似乎能看到中平文字与摄影间无法弥合的鸿沟,但正是他对自己也亮起手术刀一般的真诚,成了他最有魅力、最感染人的地方。

也是在这一系列探索后,矛盾中不堪重负的中平宣布与摄影决裂,将所有作品搬到自己开启摄影之旅的逗子,燃起篝火,烧了个精光,之后在家中荒芜度日,靠父亲每天 3000 元的零花钱过活,整日留恋台球室和赌场。文章开头那段对话,就摘自对这起仪式性事件的记录文章,在文中他直言道:“我只知道我大概不会再拍照了。就抵抗现实而言,知识不可能产生任何帮助,只会绑手绑脚罢了。”

我想,这堆篝火所做的事,是一场谋杀,一场为了重新认识摄影而必须经历的对过去的否定,是不断深入思考后导致的能量的枯竭和停滞。

如今,人们还会假设,如果 1976 年,《朝日相机》没有向中平发出邀请,是不是他的摄影生涯真的会在那个燃烧的海岸画上句号。

但现实毕竟是,因为一项合作计划,中平复活了。当年,战后另一位重要摄影师筱山纪信出版了摄影集《晴天》。《朝日相机》以《决斗写真论》的名称打造专栏,让筱山提供照片,中平撰写文字,围绕 13 个主题展开自己对摄影的理解。

在风格上处于极与极的两人实践着完全不同的摄影:中平压抑而昏暗,筱山纪信则明快健康;中平纠缠于对摄影本质的疑问,筱山则几乎不做任何观念性的思考;甚至与中平瘦小而衰弱的身体相比,筱山都显得强壮而充满活力。如果对方不是筱山纪性,中平未必会受邀。正因筱山与自己是完全不同的摄影师,以完全不同的姿态使用相机,才让当时放弃摄影的中平意识到“原来摄影还可以这样”,意识到他所追求的排除自我意识的摄影如何可能,他甚至说是“筱山纪信把自己重新导回了摄影”。

我以“粗劣• 摇晃”派的身份,展开自己的摄影家生涯。现在回想起来,那是因为难以拒绝想让相机更接近肉眼的冲动所致。观看事物,就像我们平常的误解一般,并不只根据眼睛和视网膜观看。所谓的观看,其实是包括行为,必须动员整个身体,才能成立的行为。但相机是一个四方形的框架,那是一种约定俗成的既定形式。

我的“粗劣•摇晃”,就是从这个既定形式的焦虑开始。是在某天,我想传达和某事相遇的全体知觉骚动,强迫创造出的东西。我绝对不是认为“粗劣•摇晃”毫无意义,那是我的身体经过世界时,想要追逐用底片收取当时阵阵微风这般不可能的梦。但有一次我把那样的摄影拿出,把它们和我记忆的丰富度相比较,总感觉摄影的瘦弱,摄影变成更贫乏的东西。比起一张照片,交缠着照片的记忆虽然没有形状,但绝对比照片更为鲜明,因为无论如何,其中有着活生生的部分。

于是我逐渐远离摄影,即使过去我所有的轨迹,都与摄影紧密相连。我因重新观看筱山纪信的摄影,而再次出发,然后我在他的身上,看见与我当初漠然思考摄影的各种形态时迥然不同的摄影,那是与成为写实主义方法清楚区分的东西。

阿特热、埃文斯、筱山纪信,是这三个人再次把我导回摄影。

连载项目在两人你来我往的交流中进行了一年,反响强烈,中平也借此再次与摄影恢复了亲密。1977 年,《决斗写真论》结集出版,一切似乎都在往好的方向发展,人们期待着中平带来新的惊喜,彻底实践他在书中说的那种纯粹的摄影。可是单行本发行后的 9 月 10 日,中平却发生了意外。

当天,他为法国造型艺术家 Pierre-Alain Hubert 践行,家中宾朋众多,却谁都没有发现饮酒后的中平在凌晨时不省人事。天亮送医后,中平保住了性命,但却失去了一切记忆,认不出家人和朋友了。学理上,他患上了“酒精中毒并发逆行性记忆丧失障碍”。据朋友说,当晚他并未喝太多酒,为何会严重到失去记忆完全无法解释,亲近的人都觉得“中平是潜意识里,自己招致疾病的。”事实上,中平失去的不止记忆,还有语言,很长一段时间里他都无法再写作,也无法开口说话,像是在拼命拒绝着语言天赋的惠泽。

森山曾经说过一句话:“中平太聪明了,一下就看透了摄影的本质。当我还在用感觉拍照时,他已经对一切都了如指掌,以至于越来越无法按下快门了。”《决斗写真论》睿智而全面地展示了中平关于摄影的终极思考,也就象征性地成了他更彻底的一次清算,是他语言的燃尽、记忆的燃尽。为了开启新的摄影,他以自虐的姿态,将自己从语言的世界拉开,重重关上了那扇通往逻辑的沉重之门。他从医院醒来时,实际上是站在离摄影最近的地方。

这次失忆成了中平在摄影师生涯中的第二次自杀,经历了这次“死亡”,他才拥有了完全纯粹的视线。

这次失忆成了中平在摄影师生涯中的第二次自杀,经历了这次“死亡”,他才拥有了完全纯粹的视线。

如此曲折的摄影生涯,几乎冲淡了他作品本身的浓度。

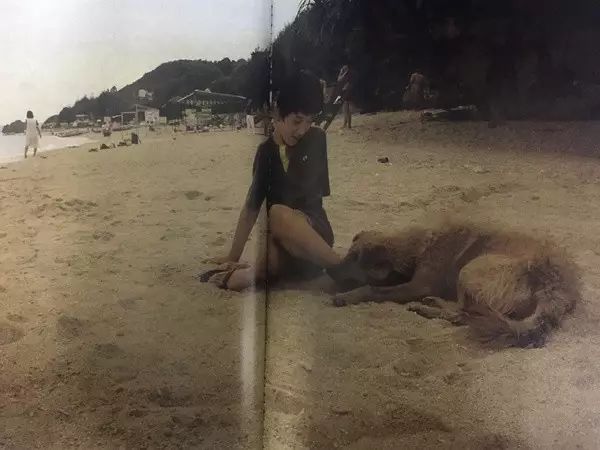

1978 年,逐渐恢复的中平和家人来到冲绳,在海滩上,以低视角的偷拍姿态按下快门,记录了儿子和小狗玩耍的场景,并刊登在当年 12 月的《朝日相机》中。他作为摄影师,复活了,并再也没有倒下。

从那时开始,中平不再长篇累赘地讨论摄影,脑中带着片段的记忆,脖上挂着沉重的相机,从横滨的家中出发,毫无目的,却又以前所未有的果断按着快门。“对于现在的他而言,拍照等同于生命。不是为了任何人,只是为了确认自己的存活而持续拍摄。摄影对于失去过去的他来说,是新遭遇的记录,也是以眼睛书写的生命见证的日记。”(大竹昭子《日本写真 50 年》)

1979 年,中平发表了复归后的第一部写真集《新的凝视》之后不断有新作问世; 1999 年,被岩波书店编选进“日本写真家”系列; 2003 年,在横滨举办个展《中平卓马展 原点复归——横滨》; 2011 年,由 AOKI 出版的晚期作品集堂堂地命名为“记录”(Documentary)。直到 2015 年 9 月因病去世,他都带着红色的鸭舌帽,佝偻脊背穿梭于京滨之间,留下无数街景,被人们称为“成为相机的男人”。

中平执拗地用生命体验摄影,在语言和影像、理性与本能之间挣扎,试图拍出彻底抹杀掉自我的照片。就是这种近乎自毁的,对“自我”的敌意,让他的摄影生涯充满了戏剧性。

但耗费一生,他终于成了那个纯粹的拍摄者。

摄影书房 往期内容精选

▽

【书单推荐】

言由的 2015 书单上 中 下 | photo-eye 的 2016 书单 | 2016 中国摄影书回顾 | Tim 的良心书单 | Z君的良心书单 | 视频翻书 | 图虫影像历 | Ordinary杂志

【人物】

细仓真弓 | 罗杰·拜伦 | 森山大道 | 濑户正人 | 梁宗鎏 | 杨圆圆 | 程新皓 | 郑龙一海 | 陈琳冰 | 曾戈 | 陈海舒 | 苏杰浩&朱岚清 | 赵婧&李彦军 | 雾月 | 荣荣&言由 | 周笔畅 | 何泓姗 | 神思远 | 铃木清 | 2017 三影堂 | 70 s 东京摄影师 | 上田义彦 | “光圈”出版人

【合作书展】

上海 21 世纪民生美术馆(2016) | 北京设计周 | 假杂志(2017) | 江西“发光体”(2017) | 三影堂(2017) | 无锡·江南大学(2017) | 2017 abC 艺术书展

【学院】

有关摄影的电影 | 胶片冷知识 | 湿版摄影

▼戳阅读原文,向我们投稿吧