在新马华人史中,胡亚基(1816-1880)是位传奇人物,他不仅是英殖民初期新加坡鼎鼎大名的侨商,更身兼三国领事的身份——既是清廷驻新加坡(英国海峡殖民地(Straits Settlements)政府[1],清廷称之为「海门」)首位领事,也是沙俄帝国和日本帝国在新加坡的副领事。

一位海外侨民却兼了三国领事,听来有点不可思议。究竟是在什么时代背景下,会发生如此特别的情况呢?

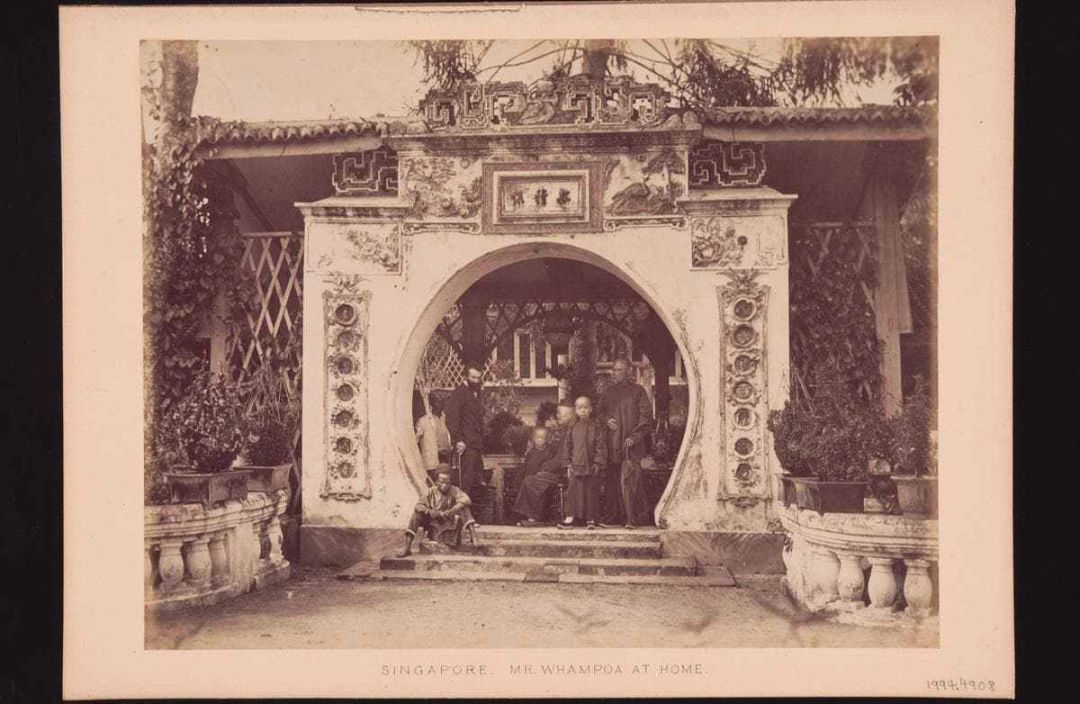

胡亚基生于广东省番禺县黄埔(今属广州市),十五岁至新加坡协助父亲的粮食铺,于父亲去逝后继承家业,并进一步扩展生意,成就「黄埔公司」(Whampoa & Co.)大业。1840 年后,黄埔公司成为英国海军部的唯一食品商,专门经营牛肉、面包、蔬菜以供应粮食予英国军舰和商船,因此人们取其商号,称胡亚基为「黄埔先生」(Mr Whampoa)[2]。

今日新加坡中区的诺维娜(Novena)市区有个「黄埔区」,即源自这位黄埔先生。

胡亚基经商致富后,在新加坡的实龙岗路(Serangoon Road)斥资开辟南生花园(Whampoa Garden),故也被称作「胡南生」。他因与当地海军交情甚笃,英国远东舰队海军司令岌巴(Admiral Henry Keppel)更成为南生花园的常客。

△南生园

△南生园

胡亚基能操流利的英语、粤语、官话和马来语[3],并热心参与社会公益,办学、修桥、建修庙和赈灾等都有所作为[4],十分获得英殖民政府和社会人士肯定。

1864 年,胡氏被政府委为大陪审团,三年后再被委为海峡殖民地政府非官方立法议会议员,随后再获委为行政议会议员。1871 年,他被授封为太平局绅,1876 年更获维多利亚女皇赐封圣麦各与圣乔治三等勋爵士(Order of St Michael and St George.C.M.G)[5],成为当地最具荣耀、地位显赫的侨商。遍数昔日在海外能跨足政、商两界的侨民,胡氏已为其中佼佼者,那他又是怎么踏入外交界的呢?

1860 年代起,清廷首次批准成立驻外领事馆,光绪元年(1875 年)派出郭嵩涛出使英国,成为清廷首名派遣官吏,并在侨民居住地于 1870 年代末开始设立领事馆。可惜的是,一开始清国对设领事馆和缔结条约不大积极,甚至郭嵩焘出国前夕还被舆论攻击,遭人扬言捣毁其宅,可见当时国内的消极态度。大约在 1880 年代后,清廷才渐有保护华侨和发展通商的想法,主动希望于外地设置领事馆。[6]

事实上,最早注意到胡亚基这号人物的并非清廷,而是沙俄帝国。

1864 年 8 月,沙俄帝国政府率先任命胡亚基为副领事,还声称没有比他更适合的在港商业利益代表[7]。

这是胡亚基第一次获任命的外交职衔。

一般认为,胡氏当时也许仅是名誉领事(honorable consul),沙俄派驻新加坡的首任总领事应该是 1890 年的维沃采夫(A.M. Vyvodtsev),至于胡亚基是否于 1867 年或 1877 年升任领事,或一生仅为副领事,各种文献记载不一[8]。

至于清廷对胡亚基的任命,则要等到同治六年(1867 年)。当时,清廷的洋务运动领袖、江苏布政使司丁日昌的奏折中提到,根据旗人斌椿出国考察的笔记,新加坡有番禺籍富商胡姓,不仅被俄国任用为领事,凡新加坡十数万华人都听从胡氏之号令指挥,若联系鼓舞,必会欣然效命。[9]可惜的是,当时对外事务仍处初始阶段,碍于经费缺乏及上述提到的清国态度不积极,直至北洋大臣李鸿章掌握实权并积极推动外交后,十年后方才落实。

由于清廷外交人才的缺乏,且委任人选必须获英国同意,英海峡殖民地安顺总监更提出只能接受新加坡华人,胡亚基无疑是不二人选。

于是,清廷于光绪三年(1877 年)与英国达成协议,同意任命胡亚基为第一任驻新加坡领事,亦为中国第一位驻外领事。

胡亚基担任清廷驻新加坡领事时,已经六十岁了,由于原名不雅故改名「胡璇泽,号琼轩」,所以在清廷和日本官方档案里,只有胡璇泽而不见胡亚基,但原名胡亚基在南洋却远比前者还响亮。

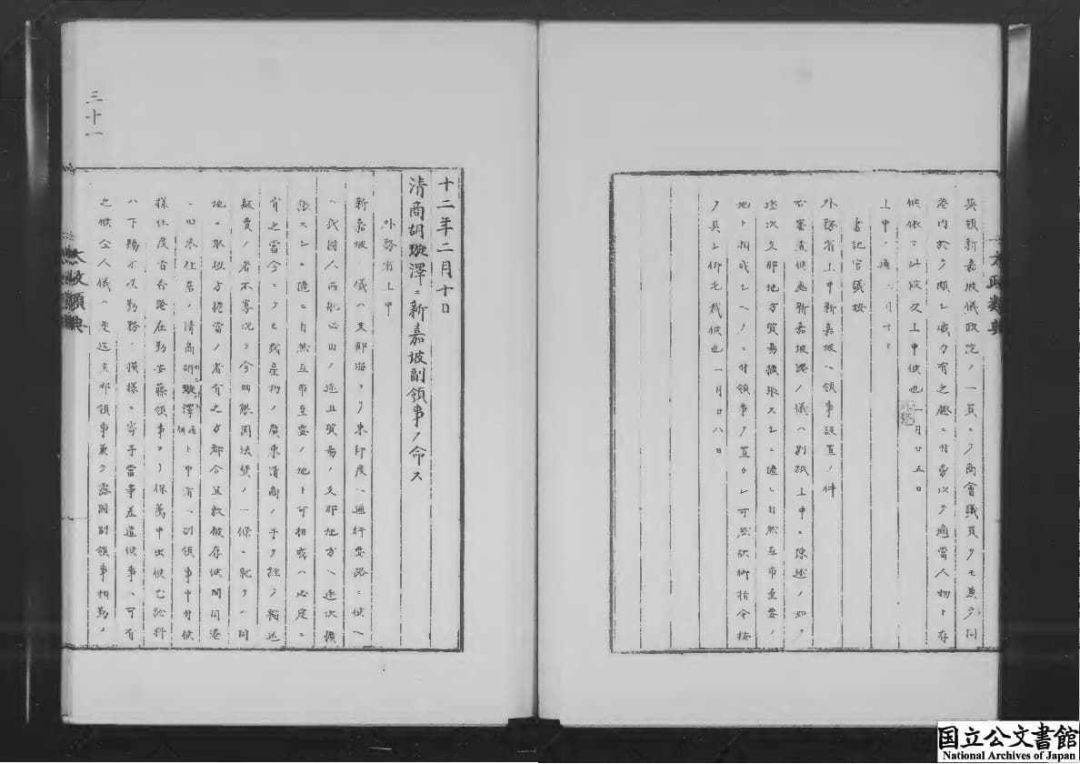

不到两年,经日本的香港领事安藤太郎保荐,

明治十二年(1879)2 月 10 日,日本政府也任命胡亚基为日本驻新加坡副领事,并于桥北路(North Bridge Road)设馆。

△委任日本驻新副领事公文

△委任日本驻新副领事公文

不过,现在很难找到胡亚基任俄(副)领事和日本领事时有何事迹,胡氏在新加坡以商业、广交贤达和慈善事迹而闻名,在外交上却未见显著成绩。

1880 年 3 月 28 日,海峡殖民地总监安顺照会英国驻华公使威妥玛(Thomas Wade)称胡亚基已于前日病逝,函件称赞胡亚基「其员平日居官恪尽礼仪,为人忠厚、处事公正,襄理本处地方大有裨益。现在病故,官民人等无不悼惜,足证其平素处已接人,足为楷模也」[10],可见胡亚基在新加坡受敬重之程度。

胡亚基过世后,海峡殖民地政府行政机关和各国领事馆下半旗致哀,殖民政府还安排了梅涅劳斯号(Menelaus)汽船,将遗体运送回广东黄埔小岛(Danes Island,今长洲岛)安葬。从出殡当天的一长串的行程表可看出仪葬队伍规模之庞大和隆重,胡亚基的棺木由 20 名苦力一路抬往港口,出席送葬仪式的达官贵人有殖民地辅政司、殖民地总监的私人秘书和侍从武官、柔佛马哈拉惹阿布峇卡(Maharajah Abu Bakar)、英海军将领、瑞天咸(Frank Sweettenham);议会书记以及行政和立法议会的全体议员等也都到场送胡氏最后一程。[11]

1880 年 12 月,日本外务省因胡氏逝世无人后继,议决废止驻新加坡领事

[12]。此后时隔九年,日本才重返新加坡设馆,并派遣中川恒次郎为领事代理。非日籍、却也担任过日本驻外领事者,胡亚基大概是史册上第一人。

同时身兼三国驻新加坡领事,到底是什么概念?

在民族主义持续影响和强化的今天,我们已难以想象会发生这种事。若如历史学家霍布斯邦所述,

民族主义大肆盛行和酝酿于 1880 年代至 1914 年(第一次世界大战爆发)间,那么胡亚基可说是有幸生活在这场「狂飙」以前,也巧妙避开紧接而来席卷世界的风暴。

胡亚基凭借的不是外交知识,而是在地的商场人脉和公益事业等名望,继而吸引了外国乃至清廷的注意与任用。

正是因为一段如此微妙的时期和机遇,中国尚处于对外事务的萌芽阶段、日本尚处明治维新初期的动荡、俄罗斯则处往东南亚推进战略据点初始时期[13],当一切相对以单纯利益出发,胡亚基故而缔造了许多「不可能」的纪录。

注释:

[1] 1826 年至 1946 年期间,英国首先将马来半岛上的新加坡、槟城、马六甲,于 1826 年组成由伦敦殖民局直接管辖的海峡殖民地;位于英属婆罗洲的纳闽(Labuan)随后于 1906 年纳入管辖。海峡殖民地首府最初设在槟城,1832 年迁往新加坡。1946 年 4 月 1 日,英国解散海峡殖民地,新加坡成为独立直辖殖民地(Colony of Singapore)。严格来说,霹雳州的天定(Dinding)于 1874-1937 年曾为殖民地所辖;圣诞岛和科科斯群岛也殖民地的一部分,1955 年自新加坡转归澳洲。

[2] 见邱新民,《新加坡先驱人物(增订本)》(新加坡:胜友书局,1991),页 147。

[3] 驻英、法公使曾纪泽《使西日记》所闻,见贾熟村,,《岭南文史》1(2000),页 24;‘The Late Hon’ble Hoh Ah Kay Whampoa, C.M.G And M.L.C, The Straits Times, 3rd April 1880, Pg1.

[4] 廖文辉,,《马来西亚人文与社会科学学报》3:1(2014),页 46-47。

[5] 柯木林主编,《新华历史人物列传》(新加坡:教育出版私营有限公司,1995),页 150;‘The Late Hon’ble Hoh Ah Kay Whampoa, C.M.G And M.L.C, The Straits Times, 3rd April 1880, Pg1.

[6] 见(日)川岛真著、田建国译,《中国近代外交的形成》(北京:北京大学出版社,2012),页 94-96;王振勳,,《兴大人文学报》34(2004),页 850。

[7] Singapore Free Press & Mercantile Advertiser, 20th August 1864, Pg1.

[8] 见柯木林主编,《新华历史人物列传》(新加坡:教育出版私营有限公司,1995 ),页 15;邱新民,《新加坡先驱人物(增订本)》(新加坡:胜友书局,1991),页 152。日本公文书于 1879 年的委任函中,仅指胡亚基是俄国副领事,见,1879 年 2 月 10 日,日本公文书馆藏,档号:A01000049300。而胡氏任日本领事的说法有误,应为副领事。

[9] 见庄国土,,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》5(2006),页80;王振勳,,《兴大人文学报》34(2004),页 856-857。

[10] ,1880 年 5 月 6 日,台湾中央研究院近代史研究所档案馆藏,档号:01-15-012-02-008。

[11]‘Funeral Procession of the Late Mr Whampoa C.M.G M.L.C’, Straits Times Overland Journal,7th June 1880, Pg 4;柯木林主编,《新华历史人物列传》(新加坡:教育出版私营有限公司,1995),页 152。

[12] ,1880 年 12 月 4 日,日本国立公文书馆藏,档号:A01100207000。

[13] 丁新豹、卢淑樱著,《非我族裔:战前香港的外籍族群》,香港:三联书局,页 131、134。