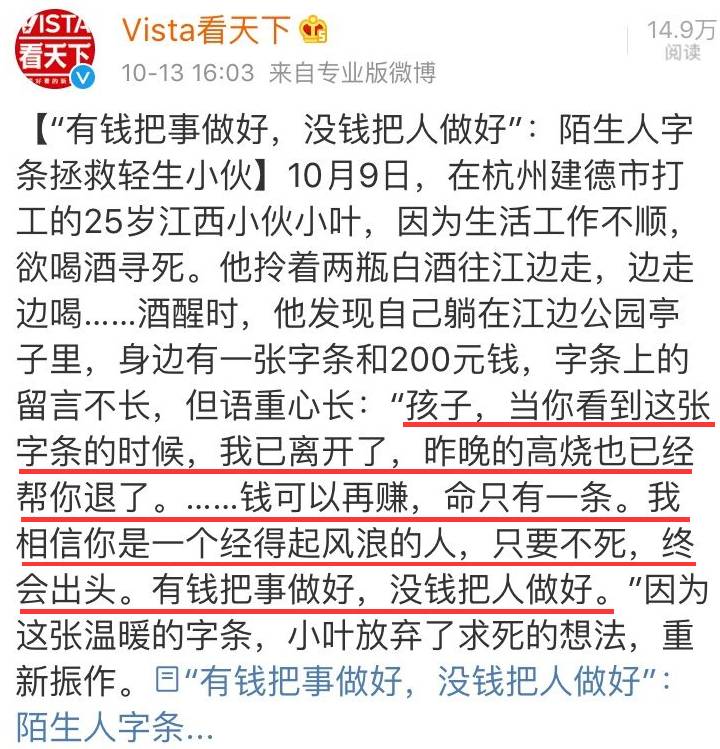

前两天,Sir看到一则新闻。

不是什么特大的事,却很暖。

小伙子想轻生,拎着两瓶白酒,边喝边往江边走。

第二天,他却发现自己躺在公园凉亭,身边有一张字条和200元钱。

原来是陌生人救了他,还留下鼓励的话。

字条里最感人的一句是:

有钱把事做好,没钱把人做好。

没得说,真在理。

世界再嘈杂,也时不时会有一份安静,感动着我们。

今天,Sir想说一部片,同样——

《寻找手艺》

一部

“三无”

纪录片。

无背景,无资金,无技术。

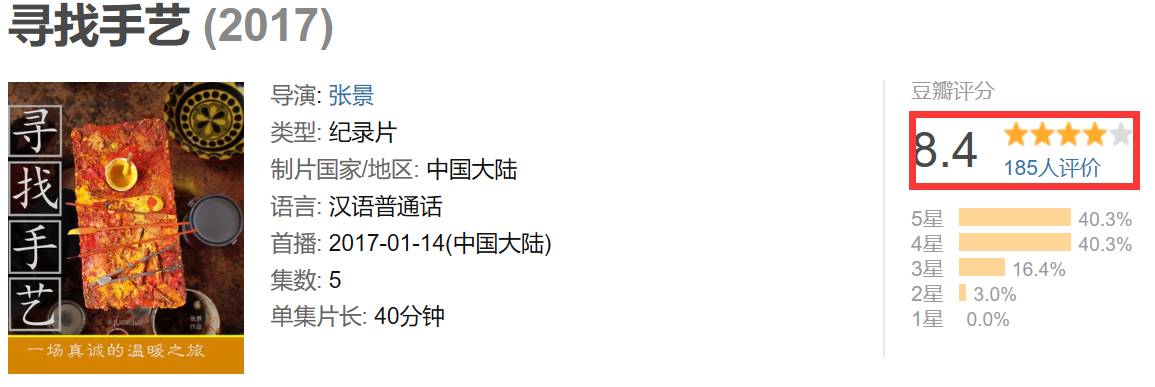

更没有BBC、央视这样的大牌子,豆瓣评分却从一开始的7分多,飙到现在

8.4

。

当然,最早它根本屁都不是。

当初它刚刚拍出来,导演就拿着作品四处推销,结果......

被十三家电视台拒播。

它真是一个大家都瞧不上的“屁”吗?

不,

最后它竟然在年轻人玩的

b站,

大火特火。

没有任何宣传,上传的人是导演自己,一周播放量破7万,远超一般纪录片。

无数观众,成为传播它的自来水。

拍的什么?为什么感动了这么多人?

它用镜头记录的,可能是你听都没听说过的——

中国无数即将失传的精湛手艺,和那些日渐稀少的老手艺人。

在长达126天的行程里,制作团队走遍23个省市,88个地区,找到并结识了199位手艺人,记录了144项传统手工艺。

太珍贵。

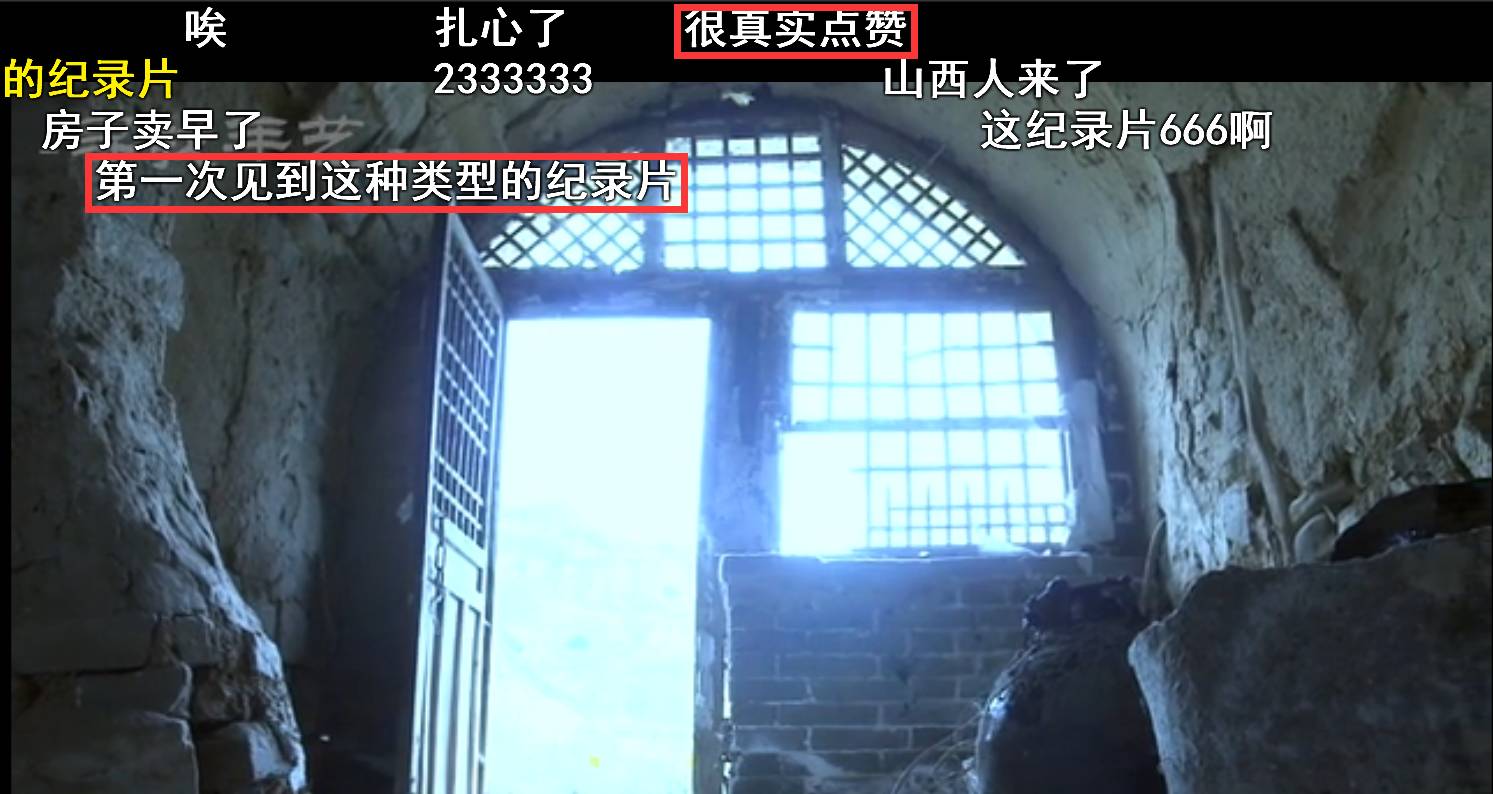

弹幕上所有人都在说——

“没见过这样的纪录片”。

真的,在这部片子里,有太多

“没见过”

。

没见过如此窘迫的幕后。

无数穿帮镜头,不止一次出现了旁边录音的光头和碍眼的设备。

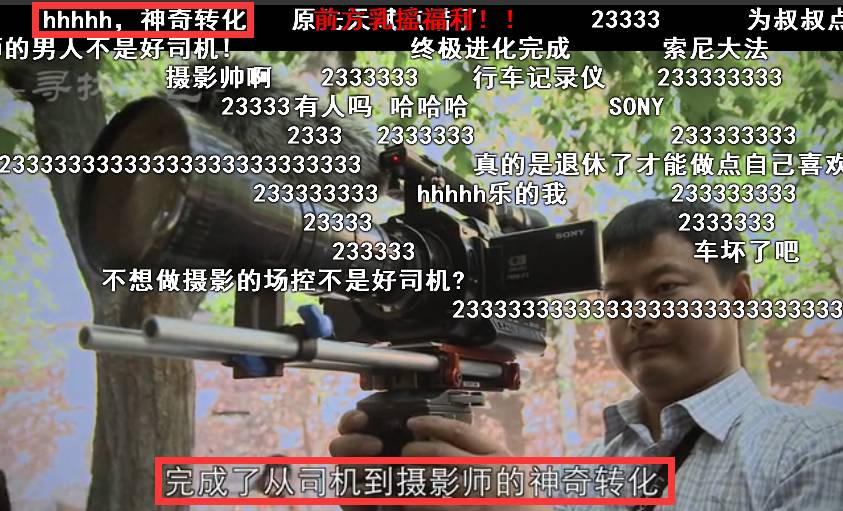

没见过这么“拍风”的摄影师。

他们组的

摄影师,是司机干的……就这位司机,竟然深藏一颗文艺心。

团队进入新疆,他马上弹出一个想法,在车前安装微型摄像机,导演问他为什么。

他望着远方,淡淡地说:

“我要拍下新疆的风。”

于是,下一幕——

想象中充满诗意的风,是这样的.......

画风突变,弹幕集体笑哭,“厉害了我的风”。

没见过这么任性的旁白。

你看看,哪个幕后团队会这么写对白——

终于把这个叮叮当当响的地方找到了

听惯了字正腔圆的央视风,这片子里接地气的“人话”,显得出奇地可爱。

甚至情到浓时,旁白君还会......

一言不合就念诗。

诗是导演写给女儿的,配上老司机拍的画面,竟还有那么点情调。

我在72道弯,种下层层麦浪

为的是 给你收获一颗丰硕的青稞种子

我踏遍尼洋河畔

为的是 给你寻找一枚纯真的黑色暖石

看,青稞黄了又绿

听,祥云一片牵着一片

亲爱的姑娘,等你出嫁的时候,请让我握过你的双手

左手,送你那把青稞种子

右手,送你那枚黑色暖石

而我 躺在地上

做你通往幸福的桥梁

其实这些看似随性的画面,都被精心编排过。

以及,没见过这么……SB的团队。

在拍摄羊皮筏子的手艺人时,因为穷,没办法体验羊皮筏子漂黄河的感觉。

剧组很郁闷……可

不能漂流,咱能漂移啊!

转头在大戈壁飙车,扬起尘埃。

不知为何,Sir看着这三个大叔在车里傻笑,心里默念,有时做个傻逼真好......

你发现了?

任性,就是这个团队的德性。

导演本以为,3个月就能完成后期制作。

结果……

整整耗掉26个月,光改稿子就近50遍,后期配音10多遍。

如果不信,你可以去豆瓣翻导演的亲笔手记,

每一天的工作,他都一字一句记下来。

轴。

这种轴,可能团队一开始也没有。

但千里之行始于足下。这一路,他们被镜头下的人与物影响,慢慢变得轴起来。

而这,都是跟着片中那些

没见过的手艺人

,现学的——

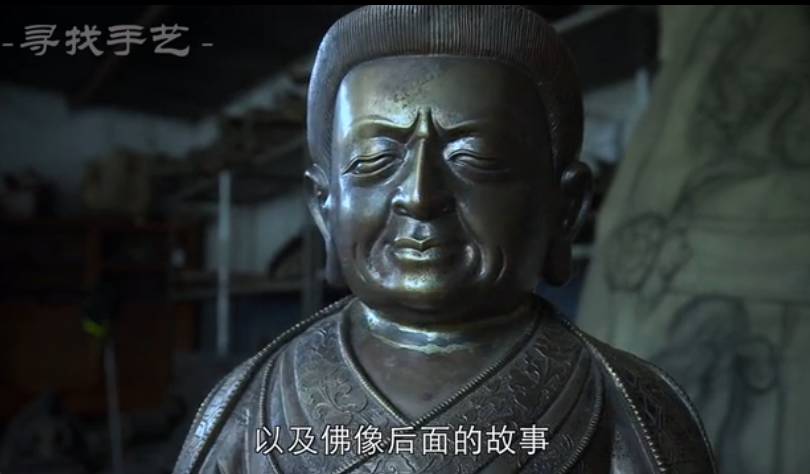

铜佛像

顾名思义,用铜片做的佛像。

最大的,有五米高,成品金光闪闪,神气逼人。

而整尊佛像,几乎没用机器,

基本都是手工完成

。

首先,铜片本身就要经过大量工序——倒模、剪裁、高温软化。

铜片有了大致形状后,工匠用小锤敲出细微处的形状、花纹。

每一个细节的设计,都有背后的佛教意义,所以绝不能马虎。

还不是最难的——

下面这尊佛像,是用

一整张铜片敲打而成

,完全没焊接。

被供奉的佛像,每个环节都注入了工匠的信仰。

绣花毡

眼花缭乱的图案,新疆人布置房间的传统物料。

可不止是绣这么简单。

从羊毛到毯子,每个步骤都是纯手工——

把羊毛编成线,煮染料,调色......

各种不明所以的小工具,每一条线的编法都有讲究。

一条线,要用三根羊毛,从不同方向编织,这样的线绣出来才好看。

一张花毡,最熟练的师傅,也要耗费4个月。

英吉沙小刀

去过新疆旅游的人,应该都听说过它——

中国最精美的手工刀具之一。

精细的花纹,锋利的刀尖。

在经过手艺人制作的工序前,它们只是普通的铁片、铜片,甚至是矿泉水的塑料瓶。

整整两天,两个大壮小伙,通过数不清的繁复工序,反复打磨、敲打、组装、镶嵌......

什么叫化腐朽为神奇,这就是。

就拿一粒贝壳来说——

要先把贝壳切割成小小的菱形,再焊进刀柄。

之后还要打磨、抛光,每把刀要重复这些步骤四五次。

这只是整把刀的刀柄上,一粒近看才能发现的花纹。

片中有太多让人惊叹的技艺,无法一一叙述。

但在惊叹的同时,更让人触目惊心的,是这些手艺人背后的唏嘘。

在寻访每一个手艺之前,旁白总会提到很相似的一些词语——

全喀什,

只有一家人

在手工制作陶器。

这是两位老人,

最后一次

手工造纸。

80岁的坎温老人,每天都坐在墙角做伞,他是村里

最后一位

师傅。

还有一位做民族乐器的新疆老人,团队废半天劲才从小村庄里找到。

幸好,老人还保留着做乐器的技艺,能被镜头记录下来。

可惜,因为这种乐器需要懂得吹,才能学会制作。

当导演问老人的儿子会不会吹时,小伙笑着摇摇头。于是,剧组

拍摄老人吹奏乐器,而儿子只能在一旁呆呆地看着,一脸茫然。

虽说摄影师是司机,却拍出了两组让Sir诧异的镜头——

退休的造纸人,在废弃的作坊门前伫立,面前是呼啸而过的推土机;

村里唯一的陶瓷工匠,熬了两天制作完一批陶瓷,蹲在房顶休息,简陋作坊的不远处,是现代化的高楼大厦。

这样格格不入的画面,背后是传统手艺面临的尴尬境况。

光速发展的科技,没有什么技艺取代不了。

那你就要问了,既然没有钱,没人知道,没有前途......

为什么,他们仍然孜孜不倦地干着?

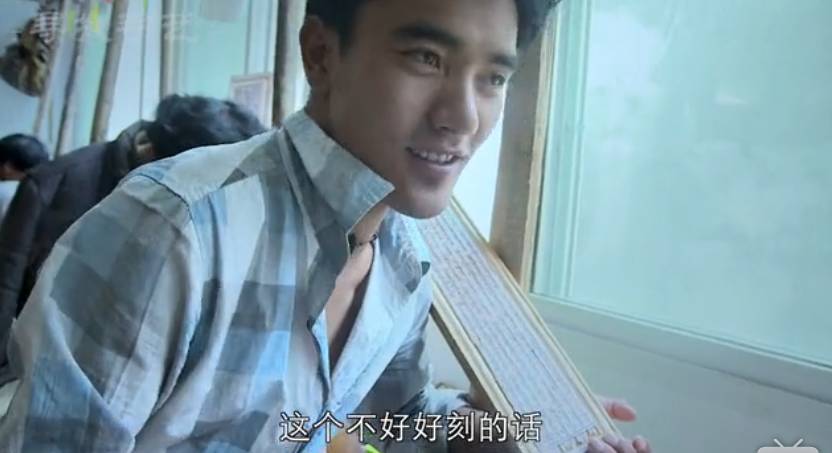

片中选了

三个年轻的手艺小哥,他们这么回答——

手刻经文的小哥,粗眉大眼,皮肤光滑,帅。

但人家13岁就在寺庙里篆刻经文,每天拿着小刀跟木板,一刻就是8年。

导演问他:“

是不是刻得越多,工资就越高?”

小哥连忙摇头,用不太利索的普通话解释:

不是不是,刻的时候好好刻

慢慢刻,对这个板子好一点嘛

这个不好好刻的话,我们死了的时候,因为这个,害怕得很

哦,是

信仰。

21岁的小伙,眼神、话语里,只有清澈的信仰与敬畏。

另一位小哥,就是前面做英吉沙小刀的。

在做刀的两天里,他全程严肃专注,不苟言笑。

唯一的笑,是在铁屑进了眼睛时——

在众人帮助下他弄好了眼睛,才不好意思地笑了笑。

但马上又转头归位,

“赶紧劳动”

。

嗯,是

修行

。

最后一位,是做铜佛像的大师,土旦。

名字土,但他掌握着锻造佛像的最高技术。

他手下的佛像作坊,每一件佛像,光成本价都在六位数以上。

高富帅?

错。

他做的佛像,大多数都是捐给寺庙,不收钱。

土旦也是笑着说——

每年都这样捐

有时候捐金子,有时候捐佛像,有时候是人力上......工资不拿

钱多的话,就这样捐,全部都捐

没钱的话,也没办法

还有,是

兴趣。

退休后自愿免费当学徒的大叔,只因为对传统的音乐着迷。

一看到摄影机就招呼团队到自家楼顶拍摄的新疆大叔,只为让更多内地朋友看到喀什风貌。

在拍摄中,这一拨拨的手艺人,时刻感染着这支拍摄小队。

拍到最后,连导演都惭愧起来,觉得

在这些平凡的“圣人”面前,自己的梦想简直不堪一击。