每天都会有新的企业诞生,与此同时,也有许多企业倒下。有人说创业之路,九死一生。我们作为旁观者,往往只看到了那些成功的个例。

文/貌貌(微信公众号:财经郎眼Daily)

2017年,大约有100万家中小企业倒闭,也就是说平均每分钟就有两家企业走向“死亡”。

近日,由腾讯研究院等提供大数据支持的《2017中国创新创业报告》,抽取了150家在2017年“死亡”的创业企业作为研究样本,报告显示

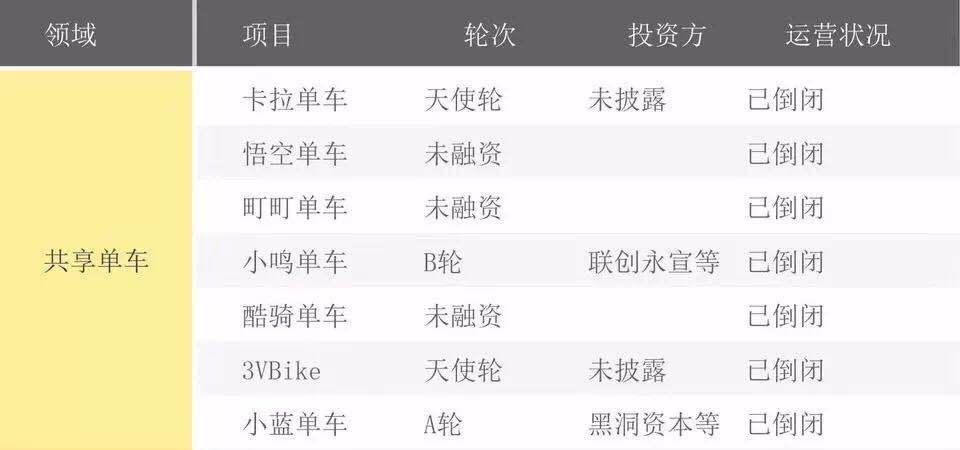

共享经济、智能硬件、教育、房产、汽车、O2O等成为“死亡”的高风险领域。

在这份报告中,创立时间最长的搜狐社区(成立于1999年),于2017年4月20日停止运营。创立最短的京东酷卖(成立于2017年6月22日)、悟空单车(成立于2017年6月13日)短短数月就销声匿迹。

有人说创业之路,九死一生。昨天还是市场看好、光辉耀眼的明星企业,今天就可能因为各种各样的原因淹没在黑暗里。

它们曾被时代追捧,又被时代抛弃,在残酷的商业竞争下,能够让一家企业“致死”的原因也各不相同。

盲目跟风 烧钱模式失败

代表企业:酷骑单车、小马过河

2017年“共享经济”一度风靡全国,共享单车还被网友们誉为中国新四大发明之一。新鲜事物的诞生总会掀起一波风潮,但能够挺立到最后的却少之又少。所谓成也风口,败也风口,对市场的过度看好难免会导致盲目乐观的心态。正因为此,

共享单车行业在发展初期,大多数企业都是通过烧钱的模式来抢占市场。

酷骑单车就是一个很典型的案例。酷骑单车成立于2016年11月,不到一年时间在200多个城市投放了近140万辆单车,但企业的实际利润回报率并不高。

因为共享单车往往收费低廉,所以这个行业对资本的依赖是远超其它行业的。

再加上当时“五颜六色”的共享单车们为了抢占市场率,纷纷开启烧钱补贴模式,

酷骑跟,资金链难以维持,不跟,则会被淘汰出局。

酷骑单车一度陷入了雪上加霜的境地,频频爆出“押金难退”的负面消息。

酷骑单车从一开始对风口的过度解读,以盲目乐观的心态跟风而行,到后来不得不大把的烧钱“续命”,

最终陷入了资金困境。

除了“共享圈”的倒闭风潮,教育行业也有类似的案例。鼎盛时期曾有1.4亿营收的留学语言培训机构“小马过河”成立于2007年,其在2013年时还获得了1000万的天使轮投资,一时间风头无二。但最终企业在向“互联网+”转型时,决策者的盲目乐观导致了悲剧的发生。

小马过河创始人马骏为了吃下线上教育这块蛋糕,先是组建上百人的技术团队,开发一系列APP,并开设了多个校区。再是停卖线下正在盈利的项目,并让销售团队开发线上廉价产品。配合长期高昂的推广费用,最后整个过程就成为了:

停止线下,全攻线上,没有盈利,投资来补,投资不够,继续亏损,损无可损,走向破产。

错误切入 误判消费者习惯

代表企业:订房宝、多啦衣梦

一个看似充满了机遇的市场,进得太早容易成为牺牲品,进得太晚难以分到一杯羹。

当然,这些都还好,至少进对了领域尚有努力的机会。对于创业者而言,最悲哀的事情莫过于从一开始就选错了方向,也就是说无论怎么努力,都很难成功。这类企业最大的特征是:

它们往往存在于一个看似有价值的市场,对消费者的习惯形成了误判,所打造出的产品并没有起到实际的作用。

最典型的代表就是订房宝。订房宝成立于2013年7月,是一家基于酒店尾单的移动酒店预订应用APP,主打高星级酒店每晚六点后未定出的空余用房,以高性价比的分时预订为卖点,主要面向临时性、非全天的酒店住宿者。从上线到2017年1月,订房宝一共有近15万用户下载量,但是用户使用产品的频次并不高,以至于公司的利润回报并不显著。经过各种努力无效后,订房宝于2017年1月27日宣布倒闭。其创始人孙建荣在复盘创业过程时也表示:

创业一定要考虑产品的使用频率问题,选择一个高频的产品才能有活下去的机会。

共享经济火爆之际所诞生的“共享衣橱”也存在类似的情况。以“多啦衣梦”为例,这是一个需要缴纳押金和会员费,就可以享受无限次衣服租用换穿,还可包邮、包清洗的APP。其标榜自己有50万左右的用户,但2017年9月多啦衣梦出现了押金难退,以衣抵债的情况。2017年11月客服不再回应,APP也无法再继续使用。多啦衣梦的员工曾向媒体反映过,公司一直没有盈利。

的确,衣服属于私人性较强的物品,一旦用来共享,企业就要有充分承受风险的能力。另外,衣服的尺码、卫生也是需要考虑的问题,即便企业不断强调清洗、消毒的力度,但在用户心中,这始终是一道难以逾越的鸿沟。

失败总有相似

定位不清、盲目扩张、运营失误、资金链断裂组成了2017年的“死亡企业”名单,它们也留下了太多的经验和教训:死于运营问题的有范APP、爱帮网,死于行业洗牌的乐电、PP充电,死于模式陈旧的搜狐社区、中华网论坛......

一度风靡的共享充电宝迎来行业大洗牌

成功难以复制,失败总有相似。

风口来临之时,很多人都热衷于纸上谈兵带来的快感,但画饼充饥终究都不是真实。企业成熟之际,很多人都抱着居安不思危的心态,最后只有被时代抛弃。经过漫长的赛跑,所有跟不上的公司都会被淘汰。留下的胜利者又将进入更高阶的战场。

中国互联网野蛮粗放的生长期已经成为过去,下一场市场晋级赛里,谁又会成为“死亡”的那一个?