《中华读书报》征订正在进行,恭请读者朋友到当地邮局订阅。

邮发代号1-201

2019年9月21日,《安徽大学藏战国竹简》(通称“安大简”)第1辑正式发布。这一辑整理报告,包含了58篇《诗经·国风》的内容,作为战国早中期的抄本,这是目前所见最早的《诗经》版本。

时隔两月,2019年11月22日,《清华大学藏战国竹简》(通称“清华简”)第9辑也正式发布。本辑整理报告,既有长达三千多字的长篇政论《治政之道》,也有《成人》这样的重要法制史文献,为我们提供了重新审视先秦思想世界的新线索。

除了《诗经》,安大简将来还会公布早期楚辞、长篇楚国史书等珍贵佚籍;而在此之前,清华简已经披露了多篇与《尚书》《诗经》有关的文献、前所未见的史书《系年》、目前所知世界上最早的十进制计算工具《算表》、《筮法》《别卦》等易学史的重要文献,等等。

由于经过秦始皇焚书等“书厄”,先秦的许多文献并未流传至今。因此,清华简、安大简以及此前的郭店简、上博简这四批战国竹书,作为先秦原版古书的集中亮相,披露了我们已知古书的早期形态以及一些我们前所未知的古书,尤其是涉及《诗经》《尚书》《周易》等中国文化最核心的典籍,其价值不言而喻。

遗憾的是,由于种种原因,这四批战国竹书,只有郭店简经过考古发掘。上博简、清华简以及安大简,都属于所谓的“购藏简”。一些重要的原始信息,都已经遗失。

尽管属于购藏简,但上博简、清华简、安大简的可靠性在古文字与出土文献研究领域的学者看来是没有问题的。在这个以严谨求实著称、最得传统学问治学精神的学术共同体内,并不存在所谓的争议。

同时,有一些来自其他领域的学者对清华简、安大简心存疑虑,甚至公开宣称清华简、安大简是伪简。由于清华简、安大简并非科学发掘品,且其他领域的学者可能对简牍研究缺乏足够了解,因此出现质疑在所难免。但普通的读者面对此类分歧,便往往莫衷一是了。

之所以存在这一情形,古文字与出土文献研究领域的学者也有一定责任。许多专业人士认为相关质疑不值一驳,认为所谓的真伪之争是伪问题,因而没能及时向其他领域的学者以及公众澄清。学术研究固然重要,但普及与沟通同样值得践行。安徽大学汉字发展与应用研究中心编,黄德宽、徐在国主编:《安徽大学藏战国竹简(一)》,上海:中西书局,2019年8月,定价:1080元清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编:《清华大学藏战国竹简(玖)》,上海:中西书局,2019年11月,定价:1300元凡是有价值的古物,都难免有盗墓者、作伪者为了逐利而铤而走险,简牍也不例外。尤其是20世纪90年代以来,简牍的价值愈加受到重视,过去可能不入盗墓者法眼的简牍一下子成了重点攫取对象,同时,“有好者必有伪者”(陈介祺《致潘祖荫书》),作伪者也趋之若鹜。由此造成了两个结果:一是因盗墓而流散到海外的真简越来越多,二是有意为之的伪简也越来越多。

购藏简自然有真简的可能,同时也有伪简的风险。是否经过科学发掘,与是否真实可靠,二者之间并无必然联系。目前我国出土简牍总数已达约30万枚,其中大多经过科学发掘,可作为我们审视购藏简的重要参照。同时为数不少的伪简,也为我们提供了反面教材。经过一个多世纪的持续积累与实践,以目前的知识水平,古文字与出土文献研究领域的学者完全有能力去研判简牍的真伪。由于简牍的材质、形制、文字和内容都极为特殊,对作伪要求极高,故简牍真伪的判定,目前来说不但完全可行,而且不难做到。

清华简、安大简在公布之前,业已经过古文字与出土文献研究领域权威学者的谨慎求证与集体认定。如清华简的公布,便是来自中国国家文物局、中国文化遗产研究院、清华大学、复旦大学、北京大学、吉林大学、武汉大学、中山大学、香港中文大学、上海博物馆、荆州博物馆等单位的权威专家共同鉴定后的结果。安大简的公布,也经历了相同的步骤。

裘锡圭等权威学者共同鉴定清华简(本图由清华大学出土文献研究与保护中心提供,郭海军摄)著名古文字学家刘钊先生近来指出:

凡经过真正出土文献的专家集体鉴定过的简牍,还没有一宗材料是真伪难辨,或是原来被认定为真,后来又证明是伪的。浙江大学藏简的情况很特殊,当时的鉴定团队也是认定是伪的,后来因为各种特殊原因出版了,其结果就是学术界一片沉寂,这已经表明了态度。真正的核心学术圈子外,常常有人在讨论真伪的问题,其实讲真伪问题的人都是外行。……已经鉴定过的简牍都没有问题。(《当前出土文献与文学研究的几点思考》,《济南大学学报(社会科学版)》2019年第4期)哪些购藏简真实可靠,在业内存在共识。哪些简牍是伪简,在业内同样有共识。那么,该如何判定购藏简的真伪呢?

著名简牍研究专家胡平生先生对此已有很好的总结,他归纳为四项原则:质材与性质、书法与书风、文字与文章、来路与出处(《古代简牍的作伪与识别》,《收藏家》1999年第2期;《论简帛辨伪与流失简牍抢救》,《出土文献研究》第9辑,中华书局2010年版,第76—108页)。在此基础上,笔者试结合最新的研究进展作如下总结:

其一,载体的直观判断。伪简的色泽、质地、尺寸等,往往与真简存在距离。大多数伪简,都可以通过载体的直观判断直接过滤掉。笔者目验过清华简、安大简的实物,至少其外在形态并无明显纰漏。值得注意的是,清华简和安大简都是所谓的“湿简”。由于简牍对保存环境要求极高,故目前的简牍主要集中出土在两个区域:一是湖南、湖北等过去楚国的范围,环境湿润,所出为湿简;二是西北地区的沙漠、戈壁地带,环境干燥,所出为干简。南方楚地所出简牍(如清华简、安大简)含水率极高,由于竹细胞已经遭到破坏,因而手感如柔软的面条;一旦离开水,便会速朽。而伪造的湿简,脱水之后往往仍可像新鲜竹材那样富有弹性。即便作伪者找到两千多年前的湿竹材,但若要在上面用墨书写文字,其可能性几乎不存在(通过干木材伪造简牍则有可能)。此外,附着于字迹之上的板结污垢、残留的编绳、配套的漆木器等,与清华简、安大简本身构成了完整的证据链,这是很难通过作伪实现的。

清华简整理团队与浸泡在蒸馏水中的清华简(本图由清华大学出土文献研究与保护中心提供,郭海军摄)

其二,载体的科学检测。通过科技手段检测竹简的年代和成分,目前来说是完全可行的,可以进一步验证简牍的真实性。像清华简和安大简,都曾取样进行碳14测年,检测结果确认它们都是战国时代的竹简。经过正规考古发掘的竹简,可作为重要的参照,故专家不但对安大简的竹简、相伴随的竹笥残片和漆片同时进行碳14测年,还将竹简与湖北荆州出土的夏家台楚简进行红外光谱、结晶度等方面的比照,证明安大简与夏家台楚简的化学特性高度相似,而与现代竹材相去甚远(参见黄德宽《安徽大学藏战国竹简概述》,《文物》2017年第9期)。前面提到的含水率也是极为重要的指标。经检测,清华简的含水率达400%,是两千多年来地下水逐渐渗透的结果,非人力所能及。诸如竹简的碳14测年数据、含水率、红外光谱、结晶度等指标(墨迹成分测定理应也是重要指标,但由于样本提取不易,可操作性不强),目前尚无“黑科技”能够伪造,故可以作为判断简牍真伪的客观依据。

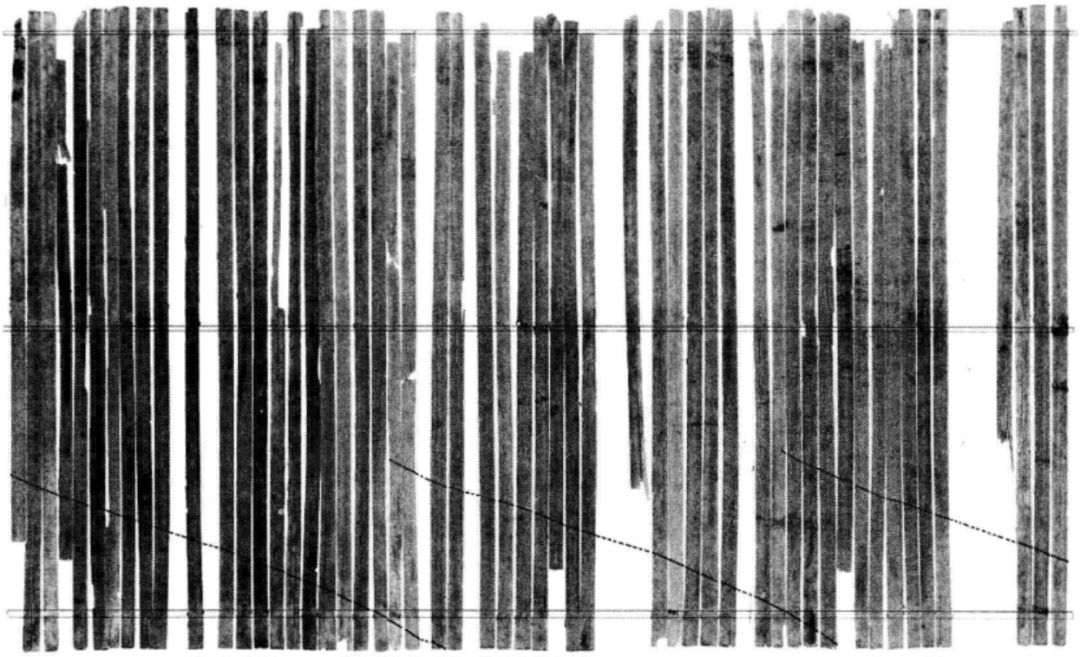

其三,载体的形制。正如现代书籍有它的版式、格式,简牍的材质、尺寸、契口、编联形式、书写格式等皆有规律可寻。在这方面,贾连翔先生《战国竹书形制及相关问题研究——以清华大学藏战国竹简为中心》(中西书局2015年版)、程鹏万先生《简牍帛书格式研究》(上海古籍出版社2017年版)等论著已有较充分的研究和总结。作伪者如果不了解相应的形制,必然会漏洞百出。由于真正的竹简比我们想象的要窄、要薄,现代书手很难在如此规格的竹简上游刃有余地书写,所以伪简往往比较宽大,这也是肉眼可见的破绽。再如现在已经成为“常识”的简背划痕现象,是在2010年才真正被揭示的(研究成果的发表更在其后),而清华简入藏清华大学的时间是2008年。清华简便有典型的简背划痕,除非作伪者有令人匪夷所思的学术预见能力,或者索性是由未来穿越而来,否则难以炮制出这一细节。

近年揭示的简背划痕现象是编联竹简的重要线索(参见孙沛阳《简册背划线初探》,《出土文献与古文字研究》第4辑,上海:上海古籍出版社,2011年,第449—462页)其四,文字构形与风格。载体的科学检测与形制判断,已经可以为简牍辨伪提供直接的依据。而真正具有决定性的,还是简牍上书写的文字及其所反映的内容。一个时代有一个时代的字形特征和书风,故可成为辨伪的重要突破口。作伪者固然可以摹仿已有的简牍文字,但很难在细节上面面俱到。尤其是遇到没有现成字形可供参考的情况时,往往会生搬硬凑,很容易会违背文字构形的规律,因而露出马脚。如某批次的伪简,作伪者由于不了解战国文字“焉”的通常写法(通常写法从“女”),杜撰出了一个上面是“正”、下面是“與”(“与”的繁体,作伪者将“焉”的下半部分误认作“与”)的字,令人啼笑皆非。再如某批次的伪简,将战国楚文字和秦汉文字糅合在一起,闹出“关公战秦琼”的笑话。至于清华简和安大简,不但没有此类破绽,反而提供了诸多破译战国文字的新线索,过去的一些疑难问题得以迎刃而解。尤其是清华简、安大简如果能够验证、释解此前经过科学发掘的简牍,无疑更具说服力。如包山楚简(出土于1987年)、信阳楚简(出土于1957年)、仰天湖楚简(出土于1953年)都出现了一个旧释为“臝”等字的疑难字,根据安大简《周南·卷耳》的材料,始知该字实际上是“兕”(参见徐在国《谈楚文字中的“兕”》,《中原文化研究》2017年第5期),过去的材料都得以说通,困扰学界已久的困惑涣然冰释。再如新蔡楚简(出土于1994年)、上博简、清华简等材料中都见到一个过去释为“黍”“渊” “湫”等字的字,根据安大简的新线索,可知其当释作“湛”(参见黄德宽《释新出战国楚简中的“湛”字》,《中山大学学报(社会科学版)》2018年第1期),刚公布的清华简第9辑,为此进一步提供了依据。由于安大简的《诗经》可与今本《诗经》相对照,某些战国文字与后世汉字的对应关系一目了然,故其所提供的证据往往是直接的。再如清华简《保训》中的“溃”字,提供了释读郭店简(出土于1993年)《成之闻之》相关字的重要线索(参见单育辰《由清华简释解古文字一例》,《史学集刊》2012年第3期)。再如清华简《系年》中,“鲁侯侃”又写作“鲁侯羴”,据此,过去郭店简《性自命出》以及上博简《性情论》中的“羴如”当通作“侃如”(参见黄杰《据清华简〈系年〉释读楚简二则》,简帛网,2011年12月27日)。“侃”,和乐貌。最近新出土的芈加编钟,上有“羼其平龢”的铭文,根据《系年》的线索,“羼”也应该通作“侃”。除了为释读战国文字提供重要线索,安大简等材料还有助于我们重新理解甲骨文中的疑难字(参见黄德宽《释甲骨文“叕(茁)”字》,《中国语文》2018年第6期)。总之,清华简、安大简上的文字并不是孤立的,它们往往可为释读其他经过科学发掘的楚简乃至甲骨文、金文提供关键线索。业内流行一句话:如果清华简和安大简是假的,那么作伪者的功力将远远在当世所有古文字学家之上。