最被中国人歧视的河南东部、安徽北部、江苏北部、山东西南部,都是黄河下游频繁被洪水祸害的地区。

文|戴鹿 周承辉

中国最被歧视的地方,当然是河南,

「

十亿人民九亿骗,河南人是总教练

」

这种顺口溜,不光经济发达的东部沿海在说,经济并不好过河南的西部省份也同样爱说。

安徽、苏北人好不到哪去。无论是何版本的中国地图炮,安徽总难免与乞丐、小偷挂钩,而苏北人在苏南人眼中则往往被视为扛大包、卖苦力的同义词。

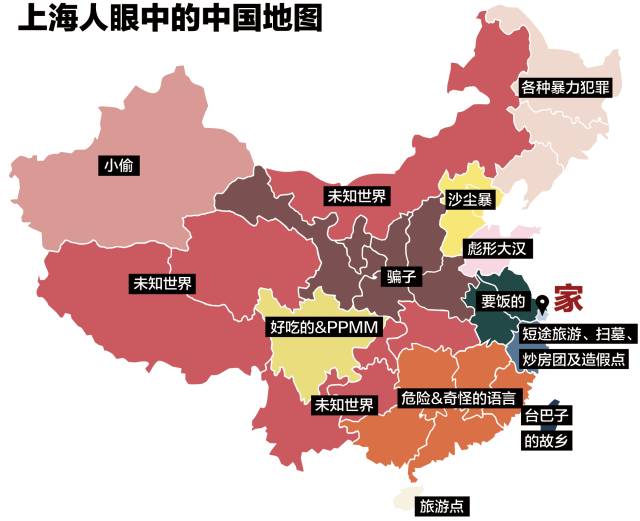

· 网络流传的地域歧视

实际上,除了河南骗子、安徽乞丐、苏北苦力外,还有个今天已很少被人提起的地域歧视,就是

「

山东自古出响马

」

,虽然土匪强盗的名头早有后来者获得,但鲁西南依然是著名的负面新闻高发区。

有心人应当注意到,这四块地区是彼此相连的。

说河南出骗子当然是不公的。实际上,总结最近十年广为人知的诈骗犯罪,根本无法得出

「

河南出骗子

」

这样的印象。

中国流行两类诈骗,只吃本地人的集资诈骗不会给外地人留下印象,而几乎每个人都会遇到的电信诈骗,与河南无缘。

这种犯罪活动,需要紧密的社会分工,更易在宗族关系尚存的地方出现。该诈骗模式台湾传入后,先在福建广东落地生根,后由湖南中部地区发扬光大。

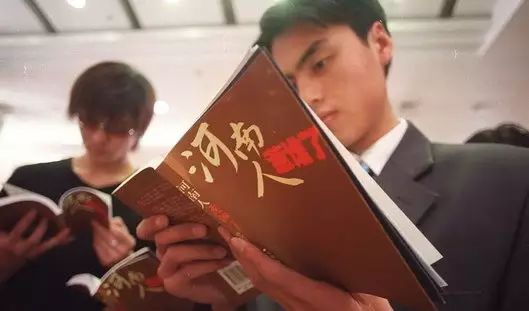

饱受歧视之苦的河南人除了用《河南人惹谁了》表达愤怒外,有时也会辩解说,诈骗都是豫东人干的,那地方人假话连篇,我们豫西可都是老老实实做人的。

上海人轻轻吐出

「

白完(皖)

」

二字便可表达强烈歧视,安徽人当然也会辩解,乞讨只是一部分安徽人,并不代表安徽人都是乞丐。

皖南人则干脆做切割,其实,那都是皖北人干的,皖南的名片是徽商,我们经济富庶,教育发达,怎么会当乞丐。

如果你看下一中国地图,就会发现,这些遭受歧视的重灾区——豫东、皖北、苏北、鲁西南,会发现它们彼此接壤。

也就是说,上面所有的坏印象都源自同一块地方,它位于河南、安徽、江苏、山东四省的交汇地带。

江苏、山东没有像河南、安徽那样被整体贴上不良标签,实在是因为江苏南部和山东东部的经济远远超过全国水平,而河南、安徽因总体经济水平欠佳,很容易就被整体纳入地域歧视的链条。

这片最遭歧视地区,处于黄淮之间,其实也算得上是风水绝佳的帝王之乡。

中国的开国皇帝大多权贵出身,登上皇位,都是几代人的积累。惟有刘邦、朱元璋,完全靠自己白手起家。

巧的是,他们都出生于黄淮区域,他们赖以打天下的功臣武将,也大多来自故土家乡。

黄淮区域可谓历史上的龙兴之地,如何成为后人眼中的流民发源地?

其实,当年将平民变成皇帝的推手,也正是后来批量制造流民的力量。这一力量就是泛滥的黄河。上述惨遭地域黑的四省交界处,正好与黄河洪泛区高度吻合。

· 历史上黄河下游泛滥范围图

黄淮流域之间的四省交汇处,是大片平原地带,本当为宜农作的丰饶地带,不幸的是,汉代之后,黄河水灾频繁,宋以后更加泛滥,这片位于黄河下游的平旷地区成为头号受害者。

黄河是世界上含沙量最高的河流,

「

黄河斗水,泥居其七。

」

这些泥沙淤积使黄河成为一条高高在上的悬河,决堤频发。有清一代260余年间,不计晚清改道后下游民埝的漫溢决口,仅有案可查的决口次数就达170多次。

非洲的尼罗河也会定期泛滥,给两岸带来肥沃土壤,孕育出古埃及文明。但黄河泥沙含量太高,洪水流经之处,土地都被泥沙覆盖,原先的良田迅速盐碱化,粮食减产,使原本就不富裕的黄泛区陷入极度贫穷。

今天,

「

黄泛区

」

被狭义地解释为1938年6月9日,为阻塞日军进犯,在黄河花园口决堤后在豫、苏、皖三省形成的洪水淹没区。历史上,黄河频繁决口淹没的地区还包括今天山东西部和河北东南部。

·

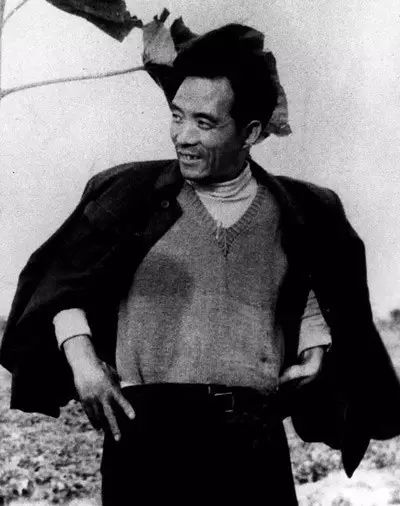

焦裕禄在河南兰考治沙、治涝、治盐碱,都是治理黄河之害

黄河洪水泛滥,波及的绝不仅是决口处的一两个县。水量很大时,甚至造成河流改道,

「

三年两决口,百年一改道

」

,看似频率不高,但一旦发生便会造成破坏原有自然生态系统与社会秩序的深远灾难,祸及整个平原。

南宋绍熙五年,黄河改道夺淮入海,带来大量泥沙,加剧了淮河下泄不畅的问题,使内涝成为淮河水灾的重要形态。尽管在清朝咸丰五年它再次任性北移至山东,古淮河的河道也已经被其用废。

这个世界罕见的高频天灾地区,尽管曾是中国最早进入农业文明的地区之一,但频繁的水患导致经济极为脆弱。稍大一点的水灾,无论贫困之家还是累世殷实富户,家产都会在洪水中荡然无存。

家园毁荡,人民只有外出逃难,或南下过江,或西进陕甘,往往只能以乞讨、偷盗或打工方式糊口。实际上,很多灾民是三种角色并行不误。这难免会给外地人留下深刻印象:某某地方人都是乞丐、小偷、苦力、强盗。

迟至八九十年代,还有黄泛区的父母为孩子定亲时,还会特意询问对方姑娘,有没有跟随父母外出乞讨的经历。如果没有,他们就会担心未来的孙子孙女:你连讨饭都不会,将来洪水来了,你孩子可咋办?

比这更严重的,是社会秩序的脆弱。辛勤耕作—积累资金—增购田产的发展模式在黄河下游边是行不通的。

洪水过后,地貌大变,原有的地界、田界无影无踪,大家只能凭感觉重新划界,或者谁抢到就是谁的。当人们见惯了财物易手,连土地这个最重要的财产所有权都难以稳定维护时,人们对产权能有多少尊重?

稳定的社会信用自然也无法建立起来。洪水一到,亲戚、朋友、债主、仇人,不是被洪水冲走,就是逃荒或迁居外地。在极不稳定的自然环境和社会环境下,人们的行为模式会本能选择短期策略。

假如一个人不幸生在黄泛区,他应该选择怎样的生存策略?显然,积蓄财产和经营名声这种长期经营策略不会成为优选,只考虑眼前短期利益才符合理性,以及尽快逃离。正如安徽官府那番无可奈何的评论:

「

民性不恋土,无业者辄流散四出,或弥年累月不归,十室而三四。

」

今天已经很少再有

「

山东自古出响马

」

的说法。但这段历史并不遥远。

1923年5月6日,上海至北京的第2次特别快车,在山东临城与沙沟地段被孙美瑶的

「

山东建国自治军

」

拦截,除一名英国人负隅顽抗被击毙外,绑走外国旅客19人,中国旅客100余人。它被称为民国第一案。

除了提出巨额补偿,孙像梁山好汉一样希望招安。当时活跃在山东30个州县的民间武装约有三万多人,枪支两万多,临城劫车案和平解决,让他们跃跃欲试。

孙美瑶的先辈梁山好汉,也是黄泛区的产物。五代到北宋末,黄河三次决口,洪水在梁山脚下汇集成一片辽阔水域,成为宋江等梁山好汉的革命根据地。

地理环境上,大平原不适合以英雄好汉为业,但短期生存策略下,民风自然争强好斗,一旦手中有积累,农民不是购买农具、土地,而是采购长矛、刀剑、甚至火枪,进可伤人,退亦可自保。

清朝思想家魏源曾在苏北为官,他形容此处

「

土地荒芜,民惰而好斗,习于抢劫,故该地素称难治。

」

魏源是湖南隆回人,当地多宗族械斗,他口中的难于治理可见当地民风。

孙美瑶的山大王之路也是一个缩影。孙氏原为山东枣庄凫城镇白庄村的书香门第、殷实之家,孙美瑶的哥哥孙美珠还是前清秀才。但孙家时常被土匪勒索敲诈,孙父甚至被绑架。1918年,孙氏兄弟一怒之下变卖家产,购买武器、联络各路

「

竿子

」

,筑寨于抱犊崮,很快聚集数千人。1920年组建

「

山东建国自治军五路联军

」

,孙美珠任总司令。

任何地方都有土匪,黄泛区地贫人穷,盗匪丛生也不奇怪。但这里土匪的特色在于,他们是

「

匪民一家

」

,当土匪并不是背叛社会,而是家庭经济的一个有益补充。

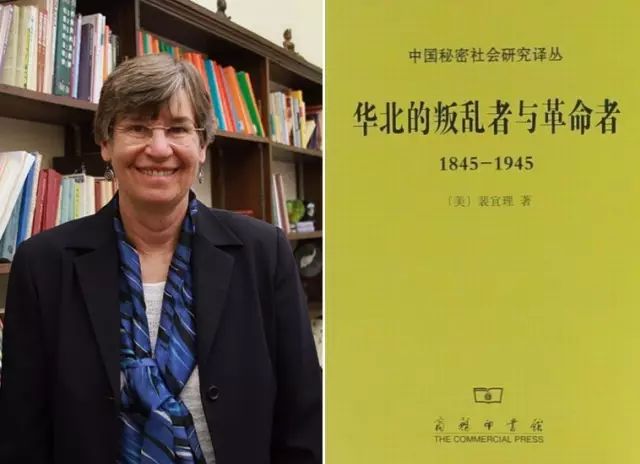

美国历史学家裴宜理在《华北的叛乱者与革命者》中写道,黄泛区土匪通常与家庭保持着紧密联系。她援引一位外国记者在河南的报导:

「

我倾向于认为,百姓与土匪之间并没有实质区别。百姓正是那帮匪徒的父母兄弟姊妹,而土匪们会尽量把剽掠成果托人捎带回家。

」

裴宜理指出,黄泛区盗匪如麻的根本原因,是当一户人家的粮食常常不足以养活全家。于是,多余的儿子就变成

「

光棍

」