一个臭名昭著的酒鬼,好斗者,好色之徒,热内和萨特都称他是“美国最好的诗人”,

他的朋友们则直呼其名汉克。而布考斯基本人正如其笔下人物,竭尽全力去逃避绝大多数美国人防腐处理般的生活方式,以他“无畏的疯狂”写诗、行走、谈话。

今天是布考斯基离去的第 23 个年头。当这位无所恐惧的诗人面对采访时,他都说些什么?本期单读选取布考斯基的两篇专访,一篇来自好莱坞影帝西恩·潘——布考斯基的忘年交,另一篇则是他第一次公开发表的访谈。尽管诗人宣称我们并不能通采访了解他,然而他的话语始终蓬勃肆意。

写诗的硬汉

【美】

西恩·潘

徐淳刚 译

关于酒吧:

别再谈什么酒吧。它已完全不属于我。现在,当我走进酒吧,简直让我作呕。我见过那么多东西,真他妈的多啊——这些东西你知道,当你年轻时,你喜欢和某个家伙扳手腕儿,你知道你在装他妈的男子汉——想把娘们儿搞到手——现在我这把年纪,这些都不需要了。我走进酒吧只是去撒尿。在酒吧太多年了。进去只会让人受不了,我会走出门,一阵呕吐。

关于酒精:

酒精可能是你来到这世上最了不起的东西——反正和我匹配。对……这是天底下最了不起的两个东西。所以……我们形影不离。对于大多数人,这绝对是毁灭,而我完全不同。我喝醉时可以写出所有更棒的东西。即使和女人谈情说爱,你知道,我也总是沉默寡言。所以酒精让我过性生活,让我更自由。这是一种释放,因为我差不多是一个羞涩的人,孤僻的人,酒精让我成为这样的英雄,穿越时空,做所有胆大妄为的事……所以我喜欢它……真的。

关于抽烟:

我喜欢抽烟。烟和酒精互相抗衡。我经常酒醒就抽烟,你知道,抽那么多烟,你的两只手都是黄的,瞧,就像戴着手套……几乎是褐色的……而你会说,“哦,他妈的,我的肺看起来会是什么样子?哦,天哪!”

关于打斗:

最好的感觉是,你意想不到地放倒了一个家伙。有一次我和一个家伙打斗,他很废话。我说,“好啊,我们出去。”他根本不是对手——放倒他很容易。他躺在地上。鼻子流血,满身狼藉。他说,“天哪,你慢慢腾腾,伙计。我还以为放倒你很容易——该死的决斗开始了——我根本看不见你的拳头,你他妈太快了。怎么搞的?”我说,“我不知道伙计。反正就这样。”你反败为胜。反败为胜是因为抓住了时机。

我的猫贝克,是个斗士。有时它会被打伤,但它永远是赢家。我教给它这一切,你知道……出其不意,声东击西。

关于猫:

身边有一堆猫挺好。如果你心情不好,只要看看猫,心情就会好起来,因为它们原原本本知道一切。没有什么能让它们激动。它们就是知道。它们是救世主。你养的猫越多,你的命越长。如果你养 100 只猫,会比你养 10 只猫命长 10 倍。有一天这将被发现,人们会养 1000 只猫而且永远活着。这真可笑。

关于女人和性:

我称她们是抱怨的机器。对她们来说,一个男人做的事从来都没对过。而男人,当女人在那儿歇斯底里……得了吧。我得出去,坐进车开走,随便去哪儿。随便在哪儿要一杯咖啡。什么都行,只要不是另一个女人。我猜她们只是体格不同,对不对?(现在他正交好运呢。)又是歇斯底里……她们走了。你也离开,她们不理解。(一个高大女人的尖叫:)“你要去哪儿?”“我要离开这该死的地方,宝贝儿!”她们以为我仇恨女人,但我不是。很多话无凭无据。她们只是听说“布考斯基是个大男子主义的猪,”但她们从不问这话的出处。当然,有时我让女人看起来不爽,其实我让男人看起来也不爽。我自己看自己都不爽。如果我真的以为什么不好,我会说不好——无论男人,女人,孩子,狗。女人如此敏感,她们以为她们都是挑出来的。那是她们的问题。

关于初夜:

第一次太他妈奇怪了——我根本不懂——她教我舔阴,净是这些操蛋事。我什么都不懂。她说,“你知道,汉克,你是了不起的作家,可你他妈的不懂女人!”“你什么意思?我已操过很多女人。”“不,你不懂。让我教你。”我说,“行啊。”她说,“你是个好学生,进步很快。”就这样——(他有点不太自然。不是因为细节,而是因为回忆的伤感。)但是所有舔过的他妈的屄都是值得的。我喜欢取悦她们,不过——全都高估了,伙计。如果你没有得手,性就是一个很了不起的东西。

关于艾滋病和婚前性爱:

我只是经常插入又抽出。我不知道,这真是精神恍惚,他妈的恍惚,我只是操,操(大笑)……真的!(大笑)而女人,你知道,你只要说几句话,抓住她们的手腕说,“来吧,宝贝儿”,将她们带进卧室操。她们会顺从你,伙计。当你找到了节奏,你就只管操。外面有那么多孤独的女人,伙计。她们看起来还行,只是没有联系过。她们独自坐在那儿,或去上班,回家……能有男人操对她们来说是大事。如果一个男人闲坐着,喝酒聊天,你知

道,这是消遣。这就对了……我很幸运。摩登女郎啊……她们可不会给你缝衣服……别提啦。

布考斯基漫画

关于写作:

我从一个强奸小女孩的强奸犯的角度写了一个短篇小说。于是有人指控我。我接受了审查。他们问,“你喜欢强奸小女孩?”我说,“当然不是。我是在忠实地展示生活。”我因这些狗屁事情惹了很多麻烦。当然,麻烦也促进了书的销售。但我的底线是,我的写作只是为我。(他将手里的烟凑近嘴巴深吸了一口)就像这样。“深吸”是为我,烟灰要弹进烟缸……出版也一样。

我从不在白天写作。这就像你脱光了在商场乱跑。谁都能看见。而在晚上……你可以施展神奇的……魔法。

关于诗歌:

我一直记得中学时在校园里,当有人提到“诗人”或“诗歌”,所有的小家伙都会起哄,嘲笑。我明白,因为全是虚假的作品。数百年来的诗歌都是虚假的,势利的,近亲交配的。太繁琐。太矫揉造作。简直是堆垃圾。数百年来的诗歌几乎全是垃圾。全是骗子,假的。

不要误会,还是有极少数优秀的诗人。有位中国诗人叫李白。他可以把很多现实或激情的感觉用四五行诗表达出来, 比那些动辄十二三页的狗屎棒多了。他也爱喝酒。他总是把他的诗投入火中,沿江而下,喝酒。皇帝喜欢他,因为他们知道他说什么……不过,当然了,他只烧他的坏诗。(大笑)

我一直试图写的,恕我直言,是工厂工人生活的方方面面,比如当他下班回家,面对尖叫的妻子。普通人生存的基本现实……数百来的诗歌几乎从不提这些。正是这一点让我失望,说数百年来的诗是狗屎。这是诗的耻辱。

关于赛利纳:

第一次读赛利纳,我躺在床上吃着一大盒利兹饼干。我边读边吃利兹饼干,边读边笑,边吃利兹饼干。我读完了整部小说。利兹饼干也吃完了,伙计。我起身去喝水,伙计。你见过我这样。我动不了。一个好作家能让你这样。他几乎会杀了你……坏作家也是。

关于莎士比亚:

莎士比亚被高估了,不值一读。但是人们不希望听到这个。你看,你不能诋毁神殿。莎士比亚流传了数百年。你可以说:“这是一个糟糕的演员!”但你不能说莎士比亚是狗屎。身边的某种东西时间越长,势利小人就会像亚口鱼一样吸附它。当势利小人们感到什么东西是安全的……他们就会重视。那一刻你告诉他们真相,他们会气得发狂。他们不能理解。这是在攻击他们自身的思维。他们讨厌我。

关于最喜欢的读物:

我看了《国家调查》,有个问题是,“你丈夫是个同性恋吗?”琳达对我说,“你的声音像同性恋!”我说,“哦,是吧。我一直都想知道。”(笑)这篇文章说,“他拔他的眉毛吗?”我想,我操!我从未这样做过。现在我知道我是什么。我拔自己的眉毛……我是个同性恋!好吧。不错,就让《国家调查》告诉我我是什么好了。

关于幽默和死亡:

非常少。最后一位最棒的幽默作家是个叫詹姆斯·瑟伯的家伙。但他的技巧如此高超,人们几乎难以觉察。现在,世人都叫这家伙什么心理学家或精神医生。他写男女之事,你知道,人们看到的东西。他是万丹灵药。他的幽默如此逼真,你几乎要疯狂大笑尖叫。除了瑟伯,我想不出有任何人……我只是读出了一点感觉。我所感觉到的不能叫幽默。我称之为“可笑的边缘”。我几乎迷上了可笑的边缘。不管发生了什么……都是可笑的。几乎一切都是可笑的。你知道,我们天天拉屎。这是可笑的。难道你不觉得吗?我们一直得撒尿,把吃的塞进嘴里,从耳朵里掏出耳垢,头发?我们不得不抓破自己。真是丑陋而愚蠢,明白吧?奶头没有用,除非……

你知道,我们是怪物。如果我们真能看清这一点,就会爱自己……我们认识到的多么可笑啊,我们的肠子缠绕,屎在其中慢慢蠕动,这时我们含情脉脉地说“我爱你”,我们的身体在分解,变成屎,我们从来不会在人跟前放屁。这都是可笑的边缘……

然后,我们死了。但死亡并没有赢得我们。它没有出示任何凭证——我们已出示了一切。伴随着出生,我们赢得了生活吗?根本不是,但我们肯定抓住了生活这个混蛋……我讨厌它。我讨厌死亡。我讨厌生活。我讨厌夹在死亡和生活之间。你知道我已经自杀过多少次?(琳达问,“真试过?”)让我活着吧,我才 66 岁。依然在尝试。

当你有了自杀的念头,就没有什么能阻止你……除非在赛场上失利。反正那会让你烦恼。为什么?因为你是在用脑而不是用心。我从来没骑过马,我对马不感兴趣,因为这是一个

有选择的……正确或错误的过程。

布考斯基心爱的收音机、打字机、酒杯

关于赛马:

我试着让我的生活在赛道上滞留一段时间。这很痛苦。但也让人兴奋。一切都处于危险之中——钱——所有东西。但是,你往往过于谨慎了……这是不同的。

有一次我在弯道上坐下来。赛道上的十二匹马并排挤在一起,看起来非常刺激。我看到那些大马撅起或垂下的屁股。它们显得很野。我看着那些马,心想,“这太疯狂了,疯狂死了!”但是有些日子,你赢了四五百美元,或赢了八九场比赛,你觉得自己像上帝,你无所不知。这一切都是联系在一起的。

(然后他问起我来:)

查尔斯·布考斯基:你的日子都过得不好,是吗?

西恩·潘:不是。

查尔斯·布考斯基:有些好?

西恩·潘:是的。

查尔斯·布考斯基:很多都不好?

西恩·潘:是的。

(停顿了一会儿,是惊讶的笑声)

查尔斯布考斯基:我还以为你会说,“只有几天……”太让人失望了!

关于人群:

我并不是总看人。这令人不安。他们说如果你长时间地看一个人,你会变得和他一样。可怜的琳达。

大多数人与我无关。他们不能让我满足,只能让我空虚。没有人值得我钦佩。我有这样的问题……我在撒谎,但请相信我,这是真的。

赛道上的服务员很好。有时我要离开赛道,他会问,“喂,干吗去,伙计?”我会说,“妈的,我想杀了对手……举起白旗,伙计。我已经赢了。”他会说,“哦,不!来吧伙计!我会告诉你为什么。今晚让我们出去喝酒。可以快活一把,可以舔阴。”我会说,“弗兰克,让我好好想想。”他会说,“你知道,事情越糟糕,我这人越明智。”我会说,“你必须做个非常明智的人,弗兰克。”他会说,“你明白,我们年轻时互不相识,这是好事。”我会说,“是啊,弗兰克。要是认识,我们就都蹲过监狱。”“没错!”他说。

关于在赛马场被认出:

一天我坐在那儿感到有人盯着我。我知道会发生什么。所以我站起来走,你知道吗?而那个人说,“打扰你一下?”我说,“嗯,请讲!”他说,“你是布考斯基吗?”我说,“不是!”他说,“我猜人们随时都会问你,不是吗?”我说,“对!”我走开了。你知道,我们之前讨论过这个。没有什么像隐私一样。你知道,我喜欢他们。他们那么喜欢我的书挺好……但我不是书,知道吗?我是写书的人,可我不想让他们靠近我,掷玫瑰或什么东西给我。我希望他们让我喘口气儿。他们想和我出去玩玩。他们出现时我会带来一些妓女,狂热的音乐,我会和谁打架……你知道吗?他们读我的故事!妈的,这些事发生在二三十年前,伙计!

关于名声:

它是一个破坏者。它是妓女,婊子,始终是破坏者。我尝到过甜头,因为我在欧洲非常知名而在这里默默无闻。我是最幸运的男人之一。我是幸运儿。名声真的很麻烦。它是用以衡量的共同点,如果头脑的水平相当低。它毫无价值。一个挑剔的读者要好很多。

关于孤独:

我从不孤独。我呆在一个房间——有过自杀的念头。我一直郁闷。我感觉可怕——可怕超越一切——但我从未感到会有另一个人走进来,治愈我的烦恼……或者随便几个人走进房间。换句话说,孤独从未困扰过我,因为我总是有这样的烦恼,渴望独处。在一个聚会上,或满是欢呼的人群的球场上,我可能感到孤独。我会引用易卜生,“最强者最孤独。”我从未想过,“嗯,一些漂亮的金发女郎会来我这儿,给我件操逼的活儿,揉搓我的蛋,我会感觉爽。”不,那无济于事。你知道那种典型的人,“哇,这是星期五晚上,你打算干什么?就坐这儿?”嗯,是啊。因为出去没什么事儿。太愚蠢了。愚蠢的人和愚蠢的人打交道。这让他们更愚蠢。我从未因工作而熬到深夜。我藏身酒吧,因为我不想藏身工厂。这就是全部。为千百万人感到遗憾,但是我从未孤独过。我喜欢我自己。大不了我跟自己玩。我们继续喝酒!

关于闲暇:

这非常重要——如果有闲暇的时间。步调是本质。在重要的时刻,根本没有完全的停止和无所事事,否则你会失去一切。无论你是个演员,做任何事,或是个家庭主妇……在快感之间必然有了不起的停顿,在那时你完全可以无所事事。你只要躺在床上,盯着天花板。这非常非常重要……就这样完全无所事事,非常非常重要。现代社会,有多少人能做到这一点?太少了。这就是为什么所有的人都显得疯狂、沮丧、愤怒或仇恨。过去,在我结婚或者认识了很多娘们儿之前,我拉上所有的窗帘上床睡个三四天。我起来拉屎。吃完一罐豆子又回床上睡个三四天。然后我穿衣,走到外面,阳光灿烂,喧嚣一片。我感觉到强大,像一块充满电的电池。但你知道第一件让人郁闷的事吗?我在人行道上看到的第一张人脸,就是在那儿我失去了一半的电量。这巨大的、空洞的、黯哑的、绝情的脸,朝着资本主义使劲儿冲去——真是苦逼。而你走了“哦哦哦!那走了一半的路。”但这依然是值得的,我再走一半。所以,嗯,是得有闲暇。我不是说要有深刻的思想。我是说完全可以没

有思想。没有进步的思想,没有任何足以促进你自身的思想。就像……一只鼻涕虫。挺漂亮。

布考斯基墓志铭: Don't Try

关于美:

没有什么东西能像美一样,尤其是在人脸上……也就是我们所说的面相。这完全是数学化的以及想像的对称。比如说吧,如果鼻梁不够挺直,侧脸就显得时髦,如果耳垂不太大,如果头发很长……这是普遍的幻想。人们以为某些脸孔漂亮,但是,真正来说,在最终的估量中,又不是。这是一个关于 0 的方程。“真美”的由来,当然在于性格。不必通过眉毛的修整。所以我对很多女人说她们漂亮……见鬼,就像望着一碗汤。

关于丑:

没有什么东西能像丑一样。有一种东西叫“畸形”,但是外在的“丑陋”并不存在……我说过。

关于很久以前:

那是个冬天。我想当作家,在洛杉矶快饿死了。三四天没吃东西。所以我说,“我想要一大包爆米花。”天哪,我好长时间没吃这种东西了,它太好吃了。你知道吗,每一个核,都是一块牛排啊!我细嚼慢咽,爆米花落进我可怜的胃,我的胃会说,“谢谢谢谢谢谢!”我仿佛身在天堂,走着走着,遇见两个路过的家伙,他们一个对另一个说,“耶稣基督!”另一个说,“怎么啦?”“你有没有看到那个家伙在吃爆米花?上帝啊,太可怕啦!”这样我对剩下的爆米花没胃口了。我想,你这是什么意思,“可怕吗?”我这会儿在天堂。我猜我有点脏。他们总会对一个糟糕的家伙这样说。

关于报道:

我有点喜欢被人攻击。“布考斯基真恶心!”这让我发笑。你知道,我喜欢这样。“哦,他是个可怕的作家!”我笑得更开了。我从这些事情中得到满足。当一个家伙告诉我,“嘿,你知道,他们在类似这样的大学里教着你,”我就不说了。我不知道……接受太多的东西是可怕的。你总感觉有些事你做错了。

我对说我不好的事情感兴趣。这促进了书的销售,而且让我感到罪恶。我不喜欢感觉良好,因为我自身很好。但罪恶怎么说?对。它带来了另一个层面的东西。(举起他左手的小指……)看到这个指头了吗?(那个指头似乎在痉挛,像一个倒着的“ L ”。)有天晚上我喝大了,弄坏了它。不知怎么搞的,但是……我猜是没放好位置。但它还是可以按“a”键(在他的打字机上)而且……他妈的……它让我有性格。瞧,我现在有了性格和层面。(他笑起来。)

关于勇气:

大多数所谓勇敢的人缺乏想像力。仿佛难以设想,如果事情做错了会发生什么。真正的勇气胜过他们的想像力,做他们必须做的事。

关于恐惧:

这我一点儿都不知道。(他大笑)

关于暴力:

我认为暴力往往被曲解了。有些暴力是必要的。对于所有人来讲,我们的精力需要一个出口。如果精力受到制约,我们会发疯。我们想要的终极的平静不在一个理想之所。从某个角度说,并非命中注定。这就是为什么我喜欢看拳击比赛。为什么在我年轻时,喜欢在暗巷里打斗。“光荣释放精力”,有时也被称作暴力。存在“有趣的疯狂”和“恶心的疯狂”。暴力的形式有好有坏。所以,这实际上是一个不确切的术语。让别人不要牺牲太多就行了。

关于身体的疼痛:

当我还是个孩子,他们经常训练我。我长着这些大疖子,得强忍着身体的疼痛。在综合医院时,他们训练去了,一个家伙走了进来,他说,“我没见过谁挨针还这么镇定。”这不是勇敢——如果身体上过于痛苦,你会变温和——这是一个过程,一种调整。精神上的痛苦无法调整。去他娘的。

关于精神病学:

精神病人得到的是什么?一张账单。

我认为精神病医生和病人之间的问题是,精神病医生照本宣科,而病人就医是因为他或她在生活中的实际遭遇。就算哪本书有一定的见解,可翻来翻去都一样,而每个病人却有细微的差别。在他们身上有比书里更多的个人问题。明白吧?有太多的疯子去看医生是因为听说“每小时 ×× 美元,铃响即止”。光这就可以把一个快疯的人整疯。他们刚刚放开,感觉好些,精神病医生就说,“护士,约他下一次的时间。”他们白花冤枉钱,那价钱本来就有问题。这世道就他妈这样。那个家伙出来扎你的屁股,不是想治好你。而是想赚钱。铃一响,就又走进来一个“傻子”。现在敏感的“傻子”能意识到,铃一响,他就被骗了。没规定说治疗一个疯子需要多长时间,得花多钱。我见过的大多数精神病医生自己就在理智的边缘。但他们觉得很舒坦……我想他们都很舒坦。我想病人只愿意自己看起来有点疯,不想

太疯。啊啊啊(厌烦)精神病医生全都是废物!下一个问题?

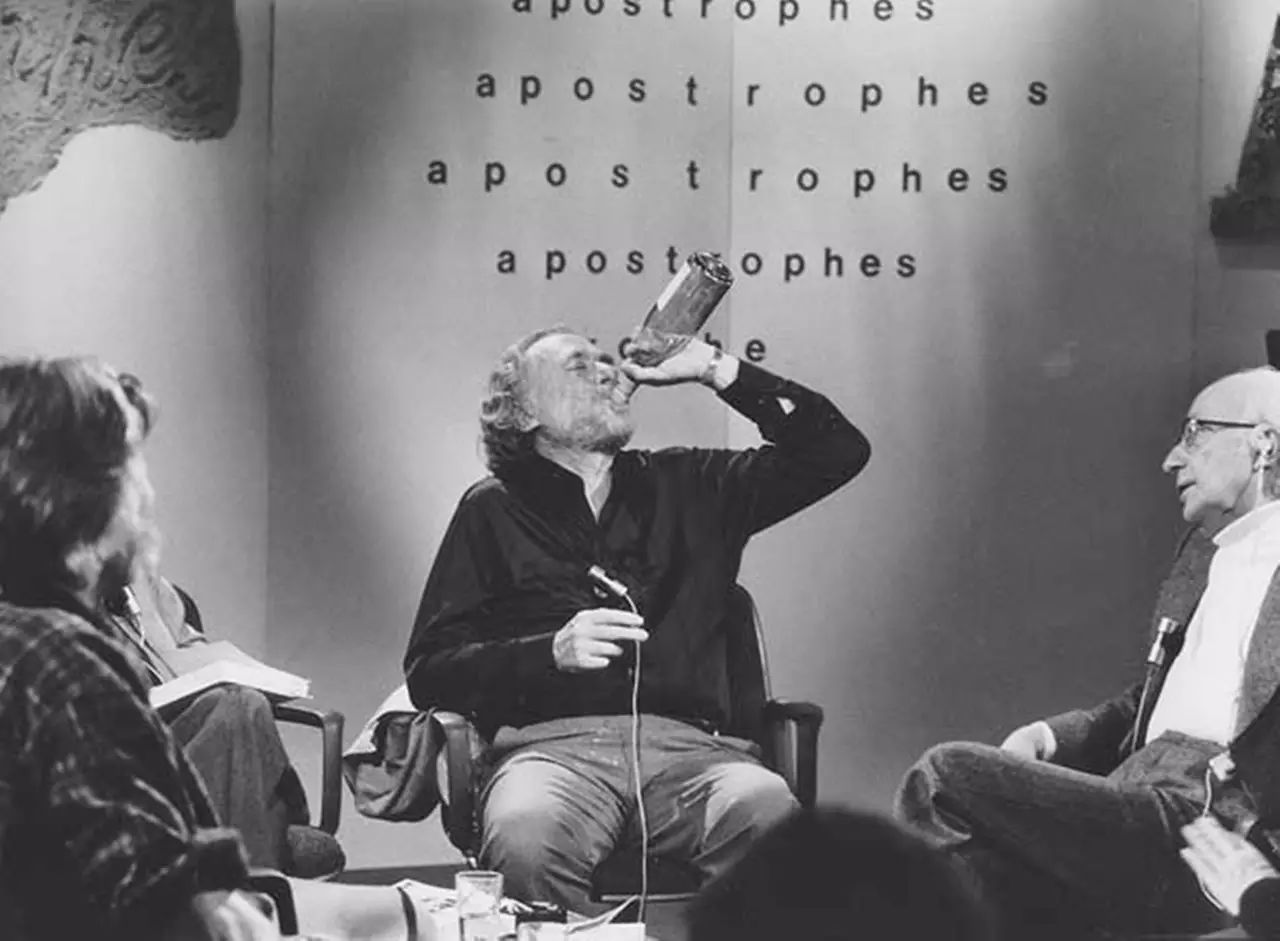

布考斯基法国电视读书节目《猛浪谭》上吹酒, 1978

关于信念:

有信念当然好。不过别和我扯上关系。和永生的信念相比,我对当个管道工更有信心。管道工是个好工作,他们让屎尿畅通。

关于愤世嫉俗:

我始终因愤世嫉俗而受人指责。我想愤世嫉俗是颗酸葡萄。愤世嫉俗也是个弱东西。它的意思是:“一切都是错误的!一切都是错误的!”你明白?“这不正确,那也不对!”愤世嫉俗就是一个人始终表现的无法适应当时环境的虚弱。对,愤世嫉俗肯定是虚弱,就像乐观向上一样。“太阳照耀,鸟儿歌唱——笑一个。”这也是胡说。真相藏在这两者之间。是什么,就是什么。所以你无法掌握它……真遗憾。

关于传统道德:

也许没有地狱,但审判者可以创造一个。我想人都不用教。任何事都不用教。你可以通过发生在你身上的事,知道你将作何反应。用一个奇怪的词来举例子……“善”。我不知道它是怎么来的,但我感觉我们每个人都有“善”的临界点。我不相信上帝,但我相信这个“善”会像管子一样通行于我们的身体。它可以培养。就像高速公路塞车,一个陌生人给你指了条可以绕走的小道,总是很神奇……它带给你希望。

关于被采访:

这就像在旮旯被逮到。很尴尬。所以我并不总是说真话。我喜欢绕弯子,开玩笑,也会为了娱乐或瞎扯散布一些传言。所以如果你想了解我,千万别看采访。这个采访别当真。

布考斯基有话说

【美】

阿诺德.李.凯伊

徐淳刚 译

这是查尔斯·布考斯基公开发表的第一篇访谈,由洛杉矶记者阿诺德.李.凯伊( Arnold L. Kaye )采写, 1963 年 3 月刊于《芝加哥文学时报》。

凯:

赫胥黎( Huxley )在他的位置上攻击你,难道你不烦?

布:

哦,问得好。(他伸手到折叠床后面的凹缝,摸出来两三张他自己的照片。)

凯:

谁拍的这些照片?

布:

我女朋友。她去年去世了。刚才你问什么?

凯:

赫胥黎在他的位置上攻击你,难道你不烦?

布:

我从来没想过赫胥黎,只不过你现在提到他,不,他不会让我烦。

凯:

什么时候你开始写作?

布:

35 岁。一般来说诗人都是 16 岁开始,我 23 岁。

凯:

已有许多评论家指出,你的写作是毫不掩饰的自传。你会不会在意别人这样评价?

布:

几乎全部真实。 99% ,如果我写的是 100 的话。有些是凭空想像。我从来没去过刚果。

凯:

我想提及你最近一本诗集,《奔跑逐猎》中的一首诗。难道真有你在《一个未成年人冲动的抱怨》中提到的,有名有姓有确切行踪的女孩?

布:

不。没有那么独特的女孩,这是一个混合体,漂亮,尼龙腿,不——完全——是妓女,半夜买醉的动物。但她真的存在,尽管不是一个人。

凯:

这说不通吧?似乎有一种倾向,将您归为遁世诗人的元老。

布:

除了已死的杰弗斯,我想不出任何人是遁世诗人(罗宾逊·杰弗斯, Robinson Jeffers )。剩下的人想惺惺相惜,互相拥抱。在我看来,我是最后的遁世诗人。

凯:

你为什么不喜欢人群?

布:

谁又真的喜欢人群?你如果能告诉我,我就告诉你,为什么我不喜欢人群。就这么回事。现在,我得再喝一瓶酒。(他无精打采地走进小厨房,我冲他喊着我的下一个问

题。)

布考斯基漫画