01

主持深交所筹建资料起草汇编工作

|为国内两家交易所组建提供指导纲领|

创建深圳证券交易所的决定最初始于吸引外商投资的需要。

1988年5月,时任深圳市委书记、市长李灏率团赴英、法、意三国考察,期间在伦敦召开了一次招商引资座谈会。

会上,欧洲基金经理们向李灏建议,中国应尽早建立规范的证券交易机构,方便他们手上掌握的大量不直接投资于实业的资金通过证券市场进入中国。

就在这次会谈前,伴随国有企业股份制改革而发生的深圳证券市场刚刚具有雏形。

1986年10月,深圳颁布《深圳经济特区国营企业股份化试点的暂行规定》,为证券市场的发生埋下伏笔。

1987年5月,筹建中的新中国第一家股份制银行深圳发展银行以自由认购的形式向社会公开发行普通股79.5万股,成为改革开放以来第一只上市的金融股票。

▲

深发展作为深圳第一家上市公司和全国最早的股份制银行,其前身是1987年由深圳当地21家农信社合并成立的“深圳联合信用银行”,后改名为“深圳发展银行”。

同年9月,早在1985年就开始试运营、但一直以国库券买卖为主营的新中国第一家证券公司深圳经济特区证券公司正式成立,逐步把代理股票买卖业务搬上日程。1988年4月,深发展股票开始在特区证券公司柜台交易。至此,深圳证券市场初具雏形。

▲

1985年9月27日,中国人民银行深圳经济特区分行试办深圳经济特区证券公司。1987年9月29日,经中国人民银行批准经营金融业务,成为新中国第一家证券公司。

▲

1985年9月27日,中国人民银行深圳经济特区分行试办深圳经济特区证券公司。1987年9月29日,经中国人民银行批准经营金融业务,成为新中国第一家证券公司。

出于利用证券市场吸引外资和促进股份制企业发展等需要,伦敦一行让李灏产生了利用政策优势、创建按国际惯例运作的证券市场的想法。

经过半年酝酿,1988年11月深圳市政府正式成立“深圳证券市场领导小组”,开始有组织、有计划地筹建证券市场的各项工作。

按照现代证券市场的架构,证券交易所是不可缺少的重要组成部分,建立交易所是发展证券市场的必然选择和必经阶段,故领导小组的主要任务便是筹建深圳证券交易所,用集中交易取代柜台交易,规范证券市场的运作。

▲

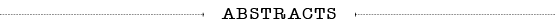

1984年春天,禹国刚(左)和蔡靖华(右)在东京证券交易所实习,接受日本《朝日新闻》采访。报道标题是:《在资本主义的中枢学习股票的中国留学生,理论出众,但他们回国后会有施展的地方吗?》

作为新中国历史上第一批外派日本学习金融证券的留学生之一,禹国刚受命为领导小组属下专家小组组长,担负着主持起草特区证券市场相应法规和规章制度的重要工作。

按照李灏同志“移植借鉴国外证券市场成熟经验”的指示,禹国刚的第一步工作就是搜集、翻译国外证券市场相关规章制度。

筹建初期经费缺乏,禹国刚带着同事先是在自家客厅办公,后来向深圳中国银行借了几套床褥和一间宿舍,搭建起一个简陋的办公室。团队中几位协助翻译的研究生工作食宿全都在这间屋子里。

经过短短

5个月的艰苦奋战,禹国刚等人把国外的公司法、证券法、投资保护法、会计制度等英文资料一一翻译成中文,然后结合特区实际情况起草了特区证券市场相关的制度法规。

如:《深圳市人民政府证券交易委员会组织大纲》《深圳特区证券市场管理暂行规定》《深圳特区股票发行暂行办法》《深圳特区债券发行暂行办法》《深圳证券交易所章程》《深圳证券交易所可行性分析报告》《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》等。

在随后修订业务规则与法规草案过程中,他们还得到由中信、光大等九家最大的非银行金融机构共同发起组建的“证券交易所联合设计办公室”的大力帮助。

最终形成了一套33多万字的《深圳证券交易所筹建资料汇编》,简称“蓝皮书”,为深圳证券交易所乃至上海证券交易所的筹建提供了指导纲领。

1990年5月,禹国刚到上海参加“发展证券市场国际研讨会”,无意中透露这本“蓝皮书”的存在

。

当时上海证券交易所的筹备工作还未铺开。

会议之后,上海市常务副市长亲自带领一批年轻能干的金融干部南下取经,向深圳证券交易所筹备组负责接待的同志提出要借“蓝皮书”作参考,获得无私的馈赠。

正是在“蓝皮书”的帮助下,上海证券交易所才能在短时间内完成筹建,于1990年12月19日开始集中交易。

相比上海证券交易所建立的顺风顺水,比上交所提早一年多开始筹备的深交所的出生却是好事多磨。

作为第一个吃螃蟹者,禹国刚们面对的困难不仅是无章可循,而更多是陈旧观念与传统体制的束缚。

在全国从上到下对股份制和资本市场姓“社”姓“资”依然争论不休的背景下,深交所迟迟领不到“出生证”。

在将近一年的立法准备后,1989年9月,禹国刚等人草拟了《关于筹建深圳证券交易所的请示》,经市资本市场领导小组审定后报市政府审批。

同年11月深圳市政府下达了《关于同意成立深圳证券交易所的批复》,深交所正式进入筹备阶段。禹国刚出任筹备组负责人。

筹备工作主要包括四个方面:一是确立交易所成立的基本原则,二是草拟相关法规文件,三是进行电脑自动撮合交易系统的软件和硬件建设,四是进行人员培训。

▲

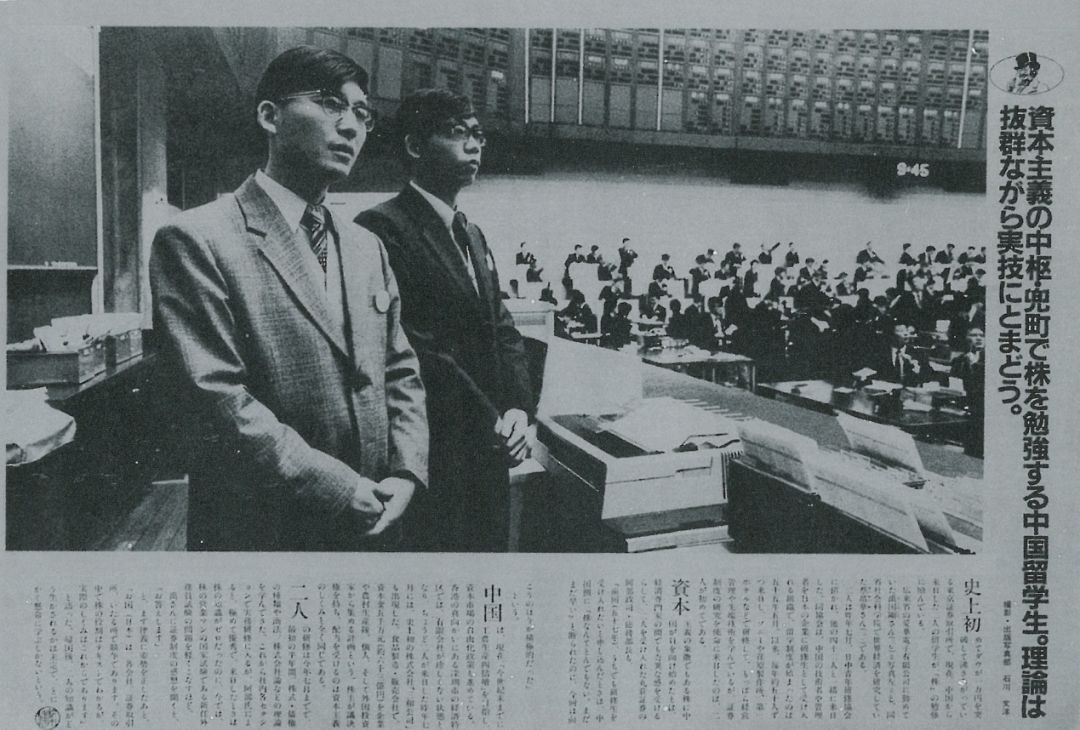

中国人民银行关于同意成立深圳证券交易所的批复。

1990年5月初,在深交所大多数准备工作就绪后,禹国刚和王健等人赴北京报批开业一事。

但北京认为“深圳证券交易所”这个名字太敏感,不能批,建议更名为“深圳证券市场”。禹国刚不同意,他开玩笑说:“如果我们挂牌叫‘深圳证券市场’,这样和卖菜、卖肉的市场有什么区别呢?”

▲

1990年5月11日,深交所成立前位于红荔路北侧深圳证券公司门前人头攒动,股市交易异常活跃。

与此同时,股市上发生了一连串波动和乱象,险些让深圳建立现代证券市场的试验夭折

。

随着股票逐渐为人们所认识,1990年上半年深圳股市节节攀升,很快进入到狂热阶段。仅在5月25日至6月17日短短20天内,“老五股”的价格就取得了从100%到380%不等的涨幅。

赚钱效应驱动更多人涌进了股市,但落后的柜台交易远远无法满足需要,黑市在那些求票若渴的人群中自发形成。

为了平抑股市过热现象,深圳市政府于1990年5月底出台了几个重要措施,包括深圳人行连续三次推出的股票限价政策,但都于事无补,股价越限越涨。

▲

90年代初,深圳特区证券公司柜台交易中的证券登记场

景。

深圳股市的种种乱象很快引起中央领导的重视。

在从上到下对股票姓资姓社都未有定论时,对于这一新兴事物,有的主张加强管理,有的则提出取消试点。

深圳证券市场的幼苗命悬一线。所幸,在领导层意见不一的情况下,当时的中共中央政治局常委、国务院副总理姚依林指示调查组先到深圳了解情况。

经过充分调研,调查组肯定了深圳市股份制试点的积极作用,对股票发行和交易市场组织和管理等几方面存在的问题提出了建议。

调查组的客观报告为深圳证券市场发展解除了一时危机,但没能完全打消北京对成立证券交易所的疑虑。

▲

1990年7月,深圳证券交易中心交易员培训留影。(摄影:汪景刚)

深交所筹备开业工作并没有因为北京的不予批复而搁置,柜台交易模式在股市上扬期间暴露出的一系列问题让深圳市政府建立证券交易所的决心更为坚定。

他们确信从分散交易到集中交易是证券市场规范发展的必由之路。

1990年7月26日,深圳证券交易所第一期出市代表培训班结业。8月22日,深圳市政府任命王健和禹国刚为深圳证券交易所副总经理。

就在禹国刚等人一边准备一边等待北京批准开业时,上海证交所将于1990年底开业的消息传来,给了禹国刚们当头一棒。他们立即把这一情况向市里作了汇报。李灏说:“你们先回去,这件事我后面处理。”

就这样,在还未领到“准生证”的情况下,新中国第一家集中交易的深圳证券交易所在1990年12月1日“呱呱落地”,为把交易活动纳入可以监控的轨道、建设按照国际惯例运行的现代证券市场迈出了关键一步。

回忆起开业经过,禹国刚万分感慨:“如果不是李灏书记当时一锤定音,深交所抢在上交所之前开业,也许就没有今天的深圳证券交易所了。”

▲

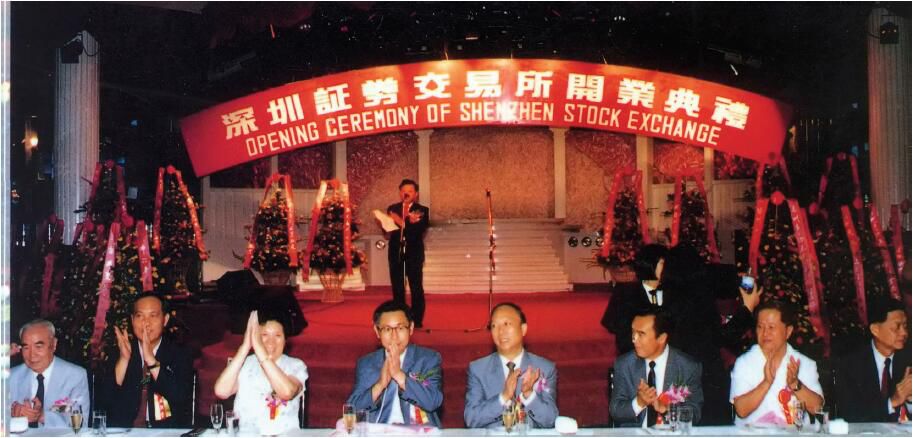

1991年7月3日,深圳证券交易所举办开业典礼,张鸿义副市长主持。主席台从左至右分别为中国人民银行副行长尚明、深圳市委书记李灏、国务委员陈慕华、广东省省长朱森林、深圳市市长郑良玉、国家体改委副主任刘鸿儒、广东省副省长曾定石。

03

带领深交所率先实现“四个现代化”

|赶超世界一流水平|

在柜台交易时期,股票发行、买卖和登记由证券公司一手经理,后者内设市场、交易、登记等部门分管不同事务。

市场部主要负责展示股票价格信息和撮合交易,买卖双方在此达成交易协议,填好买卖单,交由市场部盖章后,就可以到交易部办理过户。

交易部把卖出单、股票、买方的股东证等资料夹在一起转到登记部,由后者根据股份买卖单填写股东登记册。

▲

深圳大剧院内设的深交所。(禹国刚提供照片)

这种一股一证、人工记账的交易方式效率低下,安全性也不高。

柜台交易的另一大特点是分散,证券公司相互之间消息不通,同一只股票在不同柜台价格不一,为一些信息敏锐的人提供了套利空间。

▲

图为早期的股东代码卡、证券交易对账卡、中国宝安集团员工持股计划持股证、股票存折、证券账户卡。

作为世界证券交易所行业中的后来者,禹国刚他们在规划深交所时,就以解决柜台交易存在的众多问题为目标,紧跟证券市场国际潮流,认真吸纳学习前辈们的先进经验。

在禹国刚的主持下,1993年至1997年间深交所在国内率先实现“四个现代化”——交易电脑化、交收无纸化、通信卫星化和运作无大堂化,成为全球第一家全面实现“四个现代化”的证交所,跳跃式地赶超世界一流水平。