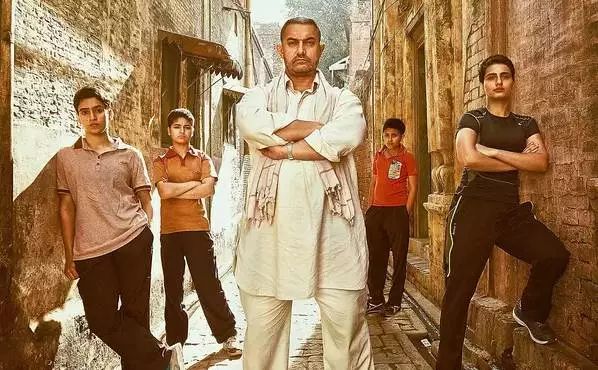

最近又有一部电影你只看名字可能会错过的好片,那就是由印度之光阿米尔·汗主演《摔跤吧!爸爸》。

目前为止,这部电影在豆瓣已经取得了9.3的佳绩。从《三傻大闹宝莱坞》到《我的个神啊》再到如今的《摔跤吧!爸爸》,翻译对于印度电影一直以来深深的恶意我也是无力吐槽了…..

有阿米尔·汗坐镇,能够取得这样的成绩并不出人意料。这部影片根据真人真事改编,阿米尔·汗在影片中扮演了一个已经退役的摔跤手马哈维亚。虽然他已经拿到了全国冠军,但从未摘得世界赛事的奖牌是他职业生涯的一大遗憾。

于是他把他的梦想延续到了他的下一代,他希望能够一举得男好继承他的事业拿到世界级金牌。

然而,第一声啼哭来自一个女孩。

马哈维亚没有气馁,结果第二声、第三声、第四声啼哭也是…..

如果这是香港电影的话,四个女儿的名字应该分别是:招娣、盼娣、来娣、带娣吧….

四胎得女的马哈维亚放弃了希望。但偶然的一次机会,他发现了女儿吉塔和巴比塔的摔跤天赋,这时他才恍然大悟:

谁说只有男孩能摔跤?

女孩一样可以拿到世界冠军!

(图片来源:豆瓣电影)

于是电影中的父亲,摔跤冠军马哈维亚在跟妻子进行一番谈判后,展开了对于女儿们的地狱锤炼。

凌晨五点把吉塔和巴比塔叫起来跑步,做大量高强度的体能训练,强迫他们穿上男孩的衣服,逼她们和男孩进行摔跤训练。

吉塔和巴比塔当然不甘于屈服,她们想出了各种各样的方式来反抗她们的父亲。她们对父亲的闹钟做手脚,跟父亲抱怨自己在学校遭遇的各种冷眼和嘲笑,还找出了因为在泥地里摔跤,自己的头发里藏满了恼人的虱子这些她们不想摔跤的理由。

抱怨奏效了吗?奏效了,马哈维亚第二天直接把她们心爱的长发给剃了。

(图片来源:豆瓣电影)

这一举动也成为了部分反感这部电影的人口中的“精神阉割”,认为马哈维亚正在“去女性化”。

然而在我看来,这是这部电影真正开始破除性别偏见藩篱的开始。女孩也可以摔跤,女孩也可以剃短发。

这就算是男权压迫吗?不,相反我认为那些认为女性必须是长发的偏见才是对于女性真正的性别压迫。

(图片来源:豆瓣电影)

很多人大骂这部电影中的“繁殖癌”思想,大呼“男权”和“父权”对于女性的压迫,因为这位顽固的父亲将自己的梦想强加给了他的女儿们,无论她们是否愿意。

诚然,马哈维亚的手段显得有点太过激进。然而抛开背景讲故事都是耍流氓。

这是一部需要“特殊情况,特殊对待”的电影。

在印度,童婚率达到了47%,每年有1500万印度少女中断学业相夫教子。

很显然,马塔的好朋友也是这1500万分之一。

(图片来源:电影截图)

「我倒是希望我能有这样的父亲,能为我的未来着想,而不是从小只让我做家务和做饭,让我一满14岁就要嫁给从未谋面的男人,终生与锅碗瓢盆为伴」

小新娘这一番话和滑落的泪水突然点醒了这两姐妹。当然我并不是说围绕着灶台的生活就低贱,只不过当社会已经默认了你的社会分工,当一个14岁的少女嫁为人妻成为主妇已经不是新闻,所有人已经扼杀了你未来无限的可能性的时候,这才是最低贱的现实。

在印度,女性的识字率只有65.9%。在那样的国家里,别说是“成为女子摔跤世界冠军”,想要掌控自己的命运做一份能够实现价值的工作都不是那么容易。

(图片来源:电影截图)

吉塔和巴比塔也许就在这一刻意识到了,父亲强加给她们的“梦想”,无论如何。是能够改变自己本来那一眼就可以望到头的命运的。

于是他们刻苦地训练,拼命打败那些体能、身型都强于她们的男人们,最终拿到了全国冠军,走出了这个落后的村庄。

在那个默认女性只能被柴米油盐束缚住的社会,吉塔和巴比塔的“逃离”无异于给其他女性打开了另一部分天地,更多的女性意识到了“原来我也可以做一些不同的事”。

在真实故事中,吉塔夺冠后,在印度大约有1000名女性投身于摔跤这项运动中。

(图片来源:豆瓣电影)

这是一部很标准的励志传记电影,它把摔跤这样一个男性荷尔蒙饱满的运动和村庄里的女孩这两个冲突的元素进行了奇妙的结合,在冲突中谱写了电影中最为丰满的两个元素“女权”和“梦想”

有人认为这部电影在“践踏女权”,不可否认或许这部电影的“女权”确实有那么点“幸存者偏差”的意思。但我们也要想的是,在印度当下的环境下,有幸存者已经足够幸运。

或许会有人撞的头破血流,但千万人撞击后,她们总能撞破世俗的藩篱。

别误解了女权的含义,别让女权走向了田园女权。

我们追求的女权不是女性为尊,而是平等的权力和义务。

(图片来源:豆瓣电影)

我们追求的女权是我们可以按照自我的意愿选择成为一名家庭主妇,也可以选择成为一名女子摔跤手。

在吉塔决赛前夕,阿米尔汗所饰演的父亲说了这样一番话,

「如果你赢得了这场比赛,就能成为成千上万女孩们的榜样,告诉她们女性其实还有别的出路,打破对于女性固有的偏见,明天你的对手不是安吉丽娜,你是在跟所有歧视女性的人战斗。」

而现实也的确如此。

谈完女权,我们再来说说电影里同样被诟病的父权压迫和竞技精神。

无可否认,马哈维亚替她们的女儿做出了人生的选择。甚至在他人看来有些残酷,有些顽固。

但这种选择不是吉塔和巴比塔一生下来就被武断强加的,而是马哈维亚在发掘到他们的天赋后,经过慎重考虑才做的决定。

(图片来源:豆瓣电影)

甚至马哈维亚给了自己一个“一年之期”的约定,世界冠军从一开始作为马哈维亚强加给女儿的梦想,后来的的确确变成了女儿们自己努力要达成的目标。

吉塔和巴比塔最开始抗拒的原因,除了苦和累之外,也有很大一部分的原因是外界对于她们一家的不理解和嘲讽。这种嘲讽恰恰是印度社会对于女子偏见的常态。

再次结合印度社会的现实状况,如果放任吉塔和巴比塔野蛮生长那她们是否也会泯然众人?成为社会本来期待她们成为的样子?

但我们不要忘记,作为一个领路人,马哈维亚带领吉塔和巴比塔走向了自我觉醒的道路。老话说授人鱼不如授人以渔,与其把这成为“父权”不如把它成为“父爱”更准确。马哈维亚的爱就是保证即使自己无法庇护自己的儿女之后,女儿也可以凭借一己之力对抗这艰难冷酷的世界。

在这部电影中,小编印象最深刻的是女儿在接受了系统的教育之后归来后因为和父亲产生了理念的冲突,女儿亲手在摔跤场上把小时候天神一般的父亲摔倒在身下。

(图片来源:豆瓣电影)

吉塔夺金的那一场比赛,她的父亲并不在现场,真正让她获得金牌的不是父亲的指导,而是她自己。

那些谈父权压迫的人,是不是选择性忽视了马哈维亚带给女儿最开始的意识觉醒?

(图片来源:豆瓣电影)

这部电影中的竞技精神也同样出色,导演把这样一个冷门运动再现银屏之上,大篇幅的比赛竞技却没有想象中的枯燥无味。

反而让人全片看下来热血沸腾。从训练中的拼搏到赛场上的呼喊,导演层层递进节奏得当。充分展现了两姐妹的成长历程和一项运动中令人痴迷的力与美。

这是小编第一次在电影院体会到了全场响起了默契的掌声是怎样的观影体验,在那比赛的那瞬间,电影将观众也带到了高燃的赛场之上。

赛点中屏住呼吸的紧张,和获胜后情不自禁的掌声。

这或许就是竞技的魅力,牵动人心却又饱含力量。

在《摔跤吧!爸爸》中所展现出的竞技精神或许是畸形的,或许是“唯金牌论”。但不要忘记了印度并不是什么体育强国,金牌对于这个国家的意义非凡。

在畸形的“唯金牌论”背后,是印度畸形的女性地位现状,是无数底层女性摸不清的未来。

就像马哈维亚所说的那样,只有拿到金牌,才能告诉那些所有想要改变自己命运的女孩们:我们也可以。金牌对于当下的印度来说,不仅是荣誉,更是千千万万女性追寻自由的筹码。

即便是作为体育强国的我们,在很长的一段时间也曾经陷入了“唯金牌论”。

成千上万的青年人进入体校,没有经过系统的文化知识学习,只是日复一日的刻苦训练。这些千里挑一的孩子们为我们赢得了一块又一块的金牌。他们身上背负的压力太过沉重,所有人都默认他们是为了国家的荣誉而战,而忘了体育竞技最本初的时候只是为了超越自己。一块块金牌的代价是他们的身体上的伤痛和心理上的负重。

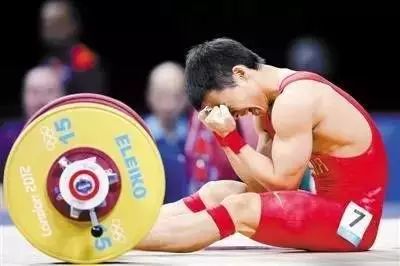

2012年伦敦奥运会男子举重56kg级别决赛结束,中国选手吴景彪最后冲击161kg失败,获得了银牌。

(图片来源:腾讯体育)

由于吴景彪丢掉了中国队“计划内”的金牌,这名小伙子比赛一结束情绪就陷入了崩溃。他哽咽着说:“我有愧于祖国,有愧于中国举重队,有愧于所有关心我的人。对不起大家。”

吴景彪不是一个特例,他是当时体坛现状的缩影。

中国运动员的培养路径和淘汰体制过于惨烈,运动员背负巨大压力是理所当然的事情。从体校到省队再到国家队,这个过程中起码要淘汰掉20%的人。

高淘汰率造就了高压力。这样的压力注定了让那些在体校中挥洒汗水的孩子们没有兼顾文化课的精力。

这就造成了一个尴尬的现象,大部分运动员退役后由于文化的缺乏,导致了与现代社会生活的脱节。

在《摔跤吧!爸爸》这部电影中,同样也体现了这个问题,即便是马哈维亚已经拿到过全国冠军的金牌。但退役后的他依然贫困、窘迫、无人识。

所有的荣誉在他退役的瞬间就留在了赛场之上,甚至想要给女儿们买点鸡肉改善伙食都要费尽口舌向肉店老板赊账。

(图片来源:豆瓣电影)

除了当运动员,他们几乎没有其他谋生的方式。然而运动员的职业生涯短暂如花火,在盛开后何去何从就成了运动员们该思考的一个重大命题。

除了那些退役后转战商场或者挺进影视圈的佼佼者,我们必须要承认还是有相当一部分运动员退役后伤病缠身,无法保障基本需求的困境。中国曾有30万退役运动员,80%面临贫困和伤病的困扰。

曾两度夺金的奥运会皮筏艇杨文军接受《纽约时报》的采访时说:“我不想把当运动员作为我的工作,但作为运动员我没有选择未来的自由。从小孩子起,我除了体育没有学过任何其它东西。现在我能做什么?除了体育我什么也做不了。我有我自己的梦想,但太难了。我没有任何基础去实现它。”

举重运动员董日梅,退役后连买奶粉的钱都拿不出来,她只得摆地摊卖运动衣。她把世界冠军奖牌拿到网上拍卖,作为糊口之用。

曾是辽宁队举重运动员的才力,获得过40多个全国冠军,20多个亚洲冠军,退役后疾病缠身,最后在辽宁运动技术学院看大门,2003年因病去世。

曾是中国全国举重冠军的邹春兰沦为搓澡工,在媒体曝光后也一度引起震动。

当然我们不应该对任何一个职业抱有偏见,但这些曾为国家带来荣誉的人退役后的境遇也足够令人唏嘘。

好在现如今的风气在逐渐的发生扭转,不再像从前那样“唯金牌论”。人大代表也曾经提交过有关于退役运动员保障的提案。

好在现如今我们已经开始逐渐回归最本质的竞技精神,从“唯金牌论”到“唯实力论”,我们一直在进步。