今天是“普通读者”第45期,我们来谈谈卡尔维诺的一篇经典小说《阿根廷蚂蚁》。《阿根廷蚂蚁》写的不只是蚁灾,而是人类社会面对的一切灾害共同的本质。所谓蚁灾是一把打开紧急状态的钥匙,它能让读者看到不同人在紧急状态下的反应、联系,人与人的关系,总结起来就是一套微型社会的运作规律。这是《阿根廷蚂蚁》的小说内核,一个非常迷人的叙事推动力。所以,从第一句话开始,我们就会被这个故事深深吸引。

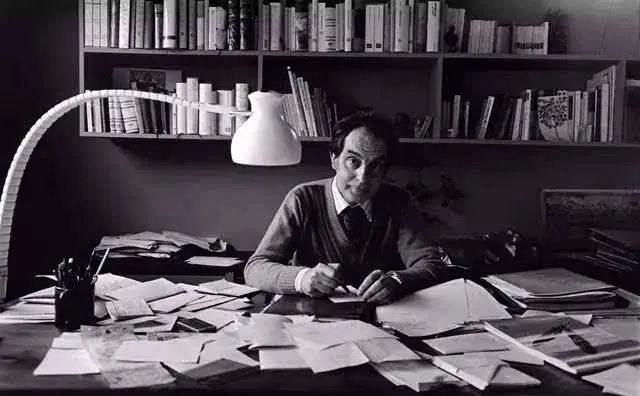

作家卡尔维诺

卡尔维诺的《阿根廷蚂蚁》是一篇寓言体小说。进入它并不需要太多背景知识的补充,比如作家何时写它、当时的时代背景如何,不需要,因为《阿根廷蚂蚁》是一篇自成体系的小说,它本身既是一个故事,也是作者对现实的感受,同时也是作家在文学中创造的一个奇观,但是,这个奇观又高度现实。

《阿根廷蚂蚁》是一个看起来很遥远的故事。对中国人来说,阿根廷是遥远的,阿根廷蚂蚁更加神秘,而小说中奥古斯托、毛罗太太这些外国人名,拉宽了我们和小说的距离。但只要把小说的主线概括出来,我们就能迅速感受到,为什么,《阿根廷蚂蚁》离我们又是如此之近。

在小说中,当蚁灾泛滥,政府派出灭蚁队,但政府并不希望蚁灾被消灭,甚至暗中破坏灭蚁的工作。这是为什么?

小说写道:

“我注视着他的动作,越来越感到厌恶。忽而,我发现妻子不见了。我用目光四处搜索了一遍,最后在庭院的一个角落里看见了她。雷吉瑙多和勃劳尼两家的篱墙在那里相连。克劳迪娅女士和阿格劳拉女士分别站在自家的篱墙边,指手画脚地讲个不停,我妻子所在的位置正好在她们中间,她在洗耳恭听。我朝她们走去,反正包迪诺先生正在房后涂糖浆,那里没什么重要东西,怎么涂都可以,我不必看着。我听见勃劳尼太太在大声发牢骚,她挥着胳膊说:

“那家伙是来给蚂蚁喂补药的,哪是什么毒药!”

雷吉瑙多太太为她帮腔,但口气没有这么激烈:

“如果有一天蚂蚁灭绝了,他们那些职员不就失业了吗

?所以,您能指望他们正在干什么呢,太太

?!”

“喂肥了蚂蚁,这就是他们的工作成绩!”阿格劳拉女士愤然下了结论。”

保持可控范围内的蚁灾有两个好处

:第一

,避免灭蚁队的职员们失业。第二,小说没有明说的一点,是它能让民众保持对政府的依赖。因为只有政府能派出灭蚁队,有能力保护民众的财产安全,身处蚁灾的人,比其他时候都更需要政府的保护。

而我们只要把“蚁灾”替换成“紧急状态”,就能顿时明白这个故事。

也就是说,《阿根廷蚂蚁》是一篇讲述紧急状态的小说,卡尔维诺预言了紧急状态成为常态的后果。

因此,《阿根廷蚂蚁》写的不只是蚁灾,而是人类社会面对的一切灾害共同的本质。所谓蚁灾是一把打开紧急状态的钥匙,它能让读者看到不同人在紧急状态下的反应、联系,人与人的关系,总结起来就是一套微型社会的运作规律。这是《阿根廷蚂蚁》的小说内核,一个非常迷人的叙事推动力。所以,从第一句话开始,我们就会被这个故事深深吸引:

“我们搬来住时,对这里的蚂蚁一无所知,满以为往后会过得挺惬意。”

“满以为”三个字背后,就是危机的信号。卡尔维诺只用了这三个字,就让读者提心吊胆,忍不住想知道小说后面的进展。因为他暗示读者,一场危机将要到来,而这场危机和蚂蚁有关,“对这里的蚂蚁一无所知”的“我们”,势必会遭遇巨大冲击。

于是,故事的反转在第一句话就开始了。卡尔维诺轻盈的笔触下,是现实千钧的重量。

他没有磨叽,第二、三句话就交代了危机:

“天宇碧净,草木翠绿,景色宜人,对心事重重的我和我的妻子来说,也许宜人得有点过分。我们怎么能想到这个地方蚂蚁成灾呢?”

紧急状态即将到来。可这时候,卡尔维诺没有立刻去书写紧急状态,而是笔锋一转,去写人们在“山雨欲来风满楼”前的“悠闲”。

“来到这里的第一天傍晚,我们就已隐约猜出,为什么叔叔会在这里生活得这么愉快。我们看见,人们用毕晚餐,便披着明亮的霞光,沿着通往乡村的街道,心旷神怡地漫步。我们还发现,另外一些人悠闲自得地坐在桥头纵目遐想。我们找到了叔叔常去光顾的那家酒馆后,心里就更明白了。酒馆后面与菜园毗邻。几个和他一样身材矮小、年事已高的男人在店里海阔天空,信口开河,自称是他的挚友。我相信这些人跟他相仿,也没有固定职业,靠打零工度日。其中的一个自称是钟表匠:准是吹牛。我们听见他们用一个绰号称呼奥古斯托叔叔,大家来回说着这个绰号,还加上一些评语。柜台后面站着一位芳龄早过、体态丰满、身穿绣花白衬衫的女人。我们见她冷笑了一下。我和妻子觉得,这一切是奥古斯托叔叔生活中的重要内容:有一个外号,听凭别人跟自己打趣;晚上到桥头稍坐片刻后,到酒馆里去看那位身穿白绣花衬衫的老板娘走出厨房、走进菜园;第二天到任何一爿点心店里去卸几个钟头货。他离不开这一切。我们终于明白了,他在我们老家逗留的那些日子里,为什么一直惦念着这个城镇。”

他为什么要写悠闲?这是一个小说家慢悠悠的闲笔吗?

《阿根廷蚂蚁》其实是一篇紧凑的小说。

如果把小说比作一个个人,那么《百年孤独》可能是个深藏不露的部落酋长,《平凡的世界》是闯荡四方仍然赤子之心的游子,而《阿根廷蚂蚁》,就是一位体态轻盈、没有赘肉、在米兰咖啡馆闲坐,却又用冷峻的眼光打量众生的女郎。

卡尔维诺是冷峻的。

他写人们的休闲,是在为后面的慌乱蓄力。

如果还不太明白,不妨对比新冠病毒性肺炎期间,意大利伦巴第大区在封城前和封城后的变化。封城前,人们以为病毒只发生在遥远的东方,他们不戴口罩,群体聚会,在可容纳十万人的球场观看比赛,在悠闲的咖啡馆里静坐喝茶。

恐惧就要带来,而一切悠闲如水。不久后,这场病毒就要带走上万人的性命,同时把成千上万的国民置身于恐惧之中。

而这,首先来源于人类的盲目和自信。

写悠闲,正是在写灾难的前奏。人们越悠闲,越不知道防备,在灾难中遭受的生离死别就越多。

卡尔维诺仍在不紧不慢地蓄力。他好像东说一些,西说一些,没有条理,但每一段,都紧紧扣住蚁灾这个紧急状态。

比如在写到毛罗太太指着她租给“我们”的住房时,小说漫不经心地提到:

“稍后,她伸出手,用指尖在墙上掐了一下,随即使劲甩手,仿佛指头上沾着污水、沙子或灰尘。我们深信是蚂蚁爬上了她的手指,虽然她自己没说。屋里有几只蚂蚁,就像每所房子都有墙壁和屋顶一样,是很自然的;可我和妻子总觉得她想瞒着我们,唠叨也好,嘱咐也好,都是为了突出别的方面,掩盖这件事实。”

又比如:当“我们”住进去,看到邻居雷吉瑙多先生拿着喷雾器时,“我们”问:“雷吉瑙多先生,您提着喷雾器干什么?”

他的回答是:“嘿,蚂蚁……这些蚂蚁……”他边说边笑,仿佛不把蚂蚁当回事。

毛罗太太和雷吉瑙多先生代表了两类人。一类,是为了自己的利益选择瞒报的人。毛罗太太为了把房子租出去,隐瞒了屋子里蚂蚁异常增多的事实。雷吉瑙多先生没有隐瞒,他只是不太在意。他更像我们生活中遇到的大多数,灾难没有危害自身时,我们并不在意。

雪崩前,没有一片雪花是无辜的。然而,身处局中的每个人都无法置身事外。危机开始了。

小说进入了它的快节奏。那些危险的信号在迅速增多,在主人公的家里,自来水龙头上发现了蚂蚁,一队蚂蚁正顺着墙壁往下爬,很快,蚂蚁爬到人的手上。“我们张开手掌,凑到眼前,仔细观察它们的模样;同时不停地转动手腕,以免它们顺着胳膊往上爬。这种蚂蚁体型很小,几乎无法捉住。它们一刻不停地爬动着,好像跟我们一样浑身奇痒,不动不行。我突然想起了它们的名称:阿根廷蚂蚁;是的,它们被人叫做阿根廷蚂蚁。以前我曾听说过这个城镇里有阿根廷蚂蚁,这是肯定的;但只有现在才明白,这个名称和一种什么感觉联系在一起:一种难以忍受的、用任何办法也不能消除的痒感。使劲挥动胳臂也好,拼命搓手也好,全都无济于事,因为总会有几只蚂蚁顺着上胳膊或袖管,悄悄爬到我们身上来的。这种蚂蚁被掐死后,像一粒粒黑色的小细沙似的往下掉,但它们那股刺鼻的蚁酸味却久久地留在我们的指头上。”

在这里,卡尔维诺把叙事镜头从宏观镜头调整成微观镜头,从全景式书写,转移为对蚂蚁爬到人身上的细节描写,这些描写由外至里,刺激读者的感官体验,高度画面的笔触,瞬间把读者抛到了蚂蚁侵入的恐惧情境。

卡尔维诺在《阿根廷蚂蚁》里展现了稳定的宏观叙事和微观叙事,而这是一个成熟小说家的基本能力,但如果只做到这一点,卡尔维诺就还不是他,他可能只是一个基本功扎实的匠人小说家。

真正体现他的才华的,是小说几处漫不经心的对话。

“

她反复说道。

“屋里一直有蚂蚁,只不过我们现在刚发现罢了!”仿佛蚂蚁早被发现的话,事情就会大不相同似的。”

卡尔维诺在这里突然插入一句议论。“仿佛蚂蚁早被发现的话,事情就会大不相同似的”,这并不是主人公的话,而是卡尔维诺作为叙事者的在场。也就是说,作家在此时并没有始终如一地选择隐于幕后,而是以微妙、难以被察觉的方式,悄悄露出脸,在小说文本内完成对故事的评论。在故事中穿插议论,对新人作家来说是大忌,但是对卡尔维诺来说,这是一件举重若轻的事,因为他懂得如何使用议论又不折损小说的质地,他参与到小说的多声部对话中,但不是以一种盛气凌人的、启蒙教主式的姿态,而是有点幽默、有点玩世不恭、揣着明白装糊涂的意大利老顽童。

卡尔维诺提出的问题,是灾难发生的根源,究竟是“我们没有发现”,还是“我们发现了也仍旧让它发生”。瞒报、漏报是表面因素,但导致瞒报、漏报、大众漫不经心的原因是什么?谁在运用宣传机器?谁在定义何时安全、何时紧急?一言以蔽之:紧急状态的受益者是谁?

当“蚁灾”发生后,不同身份的人暂时团结起来,一同对抗蚂蚁的侵袭。在小说中,雷吉瑙用各种蚂蚁药对付蚂蚁,伯劳尼上尉自己设计了各种装置对付蚂蚁,毛罗太太不会设计装置,就坐在阴凉和封闭的别墅里忍受着蚂蚁的叮咬,而“我”的妻子在忍无可忍之下,找蚂蚁防治局的职员——“蚂蚁人”包迪诺要个说法,可包迪诺也只是个小人物,他根本不能决定什么。妻子在无奈之下意识到一个道理:本地人已经对蚁灾习以为常,他们内心深处并不决心消灭灾害。

当紧急状态成为常态,麻木的情绪侵入到人们的血肉,那是比蚁灾的痛感本身,更深入人类骨髓的一种存在。麻木导致人们的痛感降低,也导致人们愤怒的能力在萎缩。

在小说的空间里,真正愤怒的其实只有新住进来的“我们”,而那些早已习惯了的人们,与其说是在反抗,不如说是在习惯。当麻木成为它们的底色,改变现状已成为不可能之事。而这,才是阿根廷蚁灾不会停息的心理根源。

到最后,就连“我们”也对现实妥协。不再追问,而是投入了面朝大海、安慰自己的小确幸。小说结尾是这么写的:

“太阳已偏西。我们沿着林阴大道和傍山小路朝前走。老城的一角还沐浴着阳光,那边的房子由灰色的海泡石砌成,窗棂上抹着灰泥,屋顶长满青草。这个城镇呈扇形展开,房屋依山而筑。山坳间空气清新,大地这时染上了紫铜色。孩子回过头去,不胜诧异地浏览着这一切。我们也部分受到了他的感染,觉得颇为新奇。生活中的某些时刻是很甜蜜的,我们似乎接近了这种时刻,心头的伤口也仿佛渐渐愈合了。

……

我们来到港口,面前便是浩瀚的海洋。海边有一排棕榈树和几条石凳。我和妻子坐下,孩子乖乖地待在一边。妻子说:“这里没有蚂蚁。”我接过她的话柄:“而且空气新鲜。在这里待着真舒服。”

海水忽进忽退,拍击着栈桥边的礁石。渔船在轻轻晃动,肤色薰黑的渔民们把一张张红色的鱼网和一个个鱼篓放进船舱,准备晚上出海捕鱼。海面平静,只是颜色在不断变化,时而蓝,时而黑,越到远处,色调越深。我想着远方的海水,想着海底的无数细小沙粒,以及被潜流带到海底、被波涛冲刷得干干净净的洁白的贝壳。”