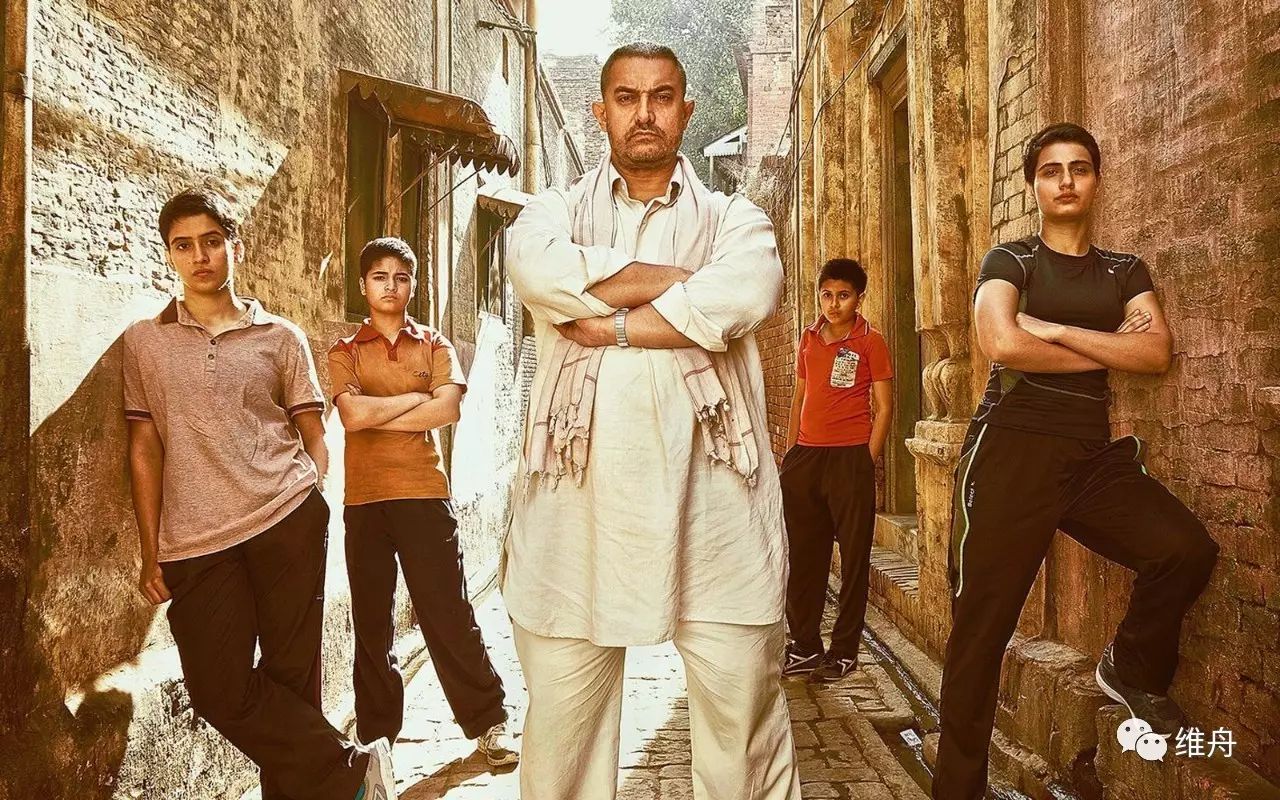

《摔跤吧!爸爸》海报。电影原名Dangal,其实只是印地语的“摔跤比赛”(Wrestling competition)一词

《摔跤吧!爸爸》实在是太火,以至于在我看这片之前,我就已经听到了许多关于它的议论——很多人不如说是被打动了,尤其是在那样一个社会背景下女性的尊严与奋斗。谁说主旋律就一定是说教乏味的故事?如果你会讲故事,如果这种正面的价值观用不一样的方式表述出来,照样能把人感动得稀里哗啦。

不过,虽然很多人从中看到了“女权”,但在我看来,

其实整部片子从头到尾都认可那个“好权威”——爸爸。

尽管他没有充分征求两个女儿的意见就把她们培养成摔跤运动员,训练周期也从最初说的“试验一年”变成了无限期长,并像暴君一样不由分说地主宰着她们的生活,不顾她们苦苦哀求而剪去了她们的长发,但是,故事最终一次次地反复证明,“爸爸这么做是对的”。尽管女儿们起初反抗、仇恨,觉得“哪有这样的爸爸”,但当听到早婚的同伴说“我倒是羡慕你们有这样的爸爸”后,一变而为主动认同爸爸的做法。

(长女Geeta少女时代就与男选手摔跤,屡战屡胜)

随后,第二次危机到来:成年的长女Geeta走出爸爸的束缚,在国家运动学院学到新的技能后,否定了爸爸的权威,认为他教的技法已经过时了。甚至当爸爸抗辩时,她运用新的技能当场击败了他,这一大逆不道之举在父权制的印度社会中不亚于一颗原子弹,给当场所有人以巨大的震撼。然而结果如何呢?

事实再一次证明,“爸爸是对的”。

Geeta追求女性化的新生活方式被证明是她精神腐化的开端而不是个人自由与解放的象征,她学到的新技能也不能帮助她在世界上夺得好成绩,最终,她仍然得靠爸爸那“老一套”来获得胜利,三度力克强敌,站在了摔跤比赛的世界巅峰。

值得注意的是,在片末的决赛前夕,Geeta在记者招待会上没有感谢自己的教练,而是感谢了爸爸;决赛夺金后,她也把金牌献给爸爸,两个女儿都在爸爸怀里哭起来。这是一个充满象征的举动:女儿意识到,她终于实现了爸爸未竟的梦想,并通过这种方式与爸爸达成了和解。在此,

反抗父权的冲动失败了,女儿的成长的连续的,以与父辈的和解告终,而非弑父式的决裂与完全独立。

特别值得注意的是,片中那个被刻意丑化的教练,象征着她脱离爸爸之后的“养父”角色,但故事的叙事表明:女儿的力量最终仍离不开爸爸的支撑,顺从(“听爸爸的话,爸爸总是对的”)而非反抗,才通往最终的成功。

虽然电影是根据真实事件改编的,但正如片头声明的,除了父女三人的名字和一些事迹外,都是虚构的——

这其实是一个童话,依赖于一个在现实中近乎不可能的奇迹。这个奇迹就是:爸爸居然真的成功了。

试想一下,如果他失败了,那就多半只会被视为一个祸害子女的偏执狂。就像十年前训练女儿张慧敏每天跑马拉松的张建民,尽管被许多专家劝告说他训练方法不科学,但仍一意孤行地相信自己的做法,如今,女儿早已厌倦了长跑,成了一个光环褪尽的普通人。

(两个女儿Geeta和Bibita在偶尔被发现潜质后,开始被爸爸训练摔跤)

而在这个故事里,这位印度摔跤手爸爸尽管也是个业余选手,但却不可思议地给出了比国家教练更好的训练方式和指导意见。在最后的决赛前夕,他对女儿说“这一次没有战术”,唯一的要点,是要她记住,这一战是为了击败那些歧视女性,认为女性只能早早嫁人、在家裁衣煮饭的社会偏见。这番话的确掷地有声,但值得注意的是,

他在这里大大改变了女儿从事摔跤的意义:从“为爸爸摔”、“为自己摔”,变成了“为所有受歧视的女性摔”——他在之前,可从没拿最后这一点去激励女儿们。

当然,这也可证明,在落后国家,体育远不仅仅是体育,而是政治——女儿们是为父亲、国家和受歧视的女性摔跤,不仅是为自己,就像中国体育也强调“为国争光”,而不仅是自己玩得开心的一项运动。但之所以要指出这位爸爸在这里的逻辑上的跳跃转换,是为了强调这一点:

他的本意并不是为了让女儿们不像普通女孩子们那样嫁人,而是为了实现自己未圆的梦想,前者只是后者的附带后果。

这么说吧:如果爸爸生的是两个男孩子,他会同样如此培养他们成为摔跤手,而这就和女权扯不上关系了。不仅如此,如果女儿们没有摔跤的运动天赋,他或许也让她们就那么早早嫁人了——毕竟从他最初失望的样子来看,他显然是重男轻女,看不出他原先为女儿设想过什么伸张女权的人生道路。看他对待妻子的态度也可见一斑,虽然他照顾素食主义的妻子,从不让她动手做鸡肉的食物,但显然妻子在家里的角色是极为传统的。

(片中妈妈在家里的角色是十分传统的,也根本无法违拗丈夫的任何决定)

当然,这样的诘难很容易被人质问说“你要考虑到那样一个社会的现实,在那样的状况下,爸爸这样做是为了女儿们好”。这确实是为爸爸开脱的最有力理由。似乎无论他的出发点是“为了让孩子替自己实现未圆的梦想”(这曾是多少中国孩子痛恨父母的原因啊),还是“为了让女儿们避免不幸的人生,顺便实现老爹的梦想”,在结果上都差不多,因为他作为成功者免于责难了。

在此可以补充的一点是:就故事中父女们在现实中所处的社会阶层而言,这或许确实是她们走出贫困陷阱为数不多的上升渠道之一,某种程度上或许类似于中国底层父母拼命督促孩子读书。很多人看片时或许奇怪,以印度社会的保守,她们何以能和近乎裸体的男性摔跤,她们的种姓和阶层对此没有约束吗?答案是:至少是相对少的。

他们都属于印度教种姓体系中的贾特人(Jat),这一种姓归属略模糊,有人认为属于刹帝利(武士、官僚种姓),但也有很多人主张他们属于首陀罗(第四等级的种姓),应是婆罗门、刹帝利、吠舍的仆人。贾特人在北印度人数众多,有8200万人,主要从事灌溉农业,社会地位较低,但又没低到成为受政策特殊照顾的“表列种姓” ,无法享受优惠,因而自1990年代以来就一直通过各种社会活动,想“自降身份”从政府对“落后阶层”的平权配额行动中分一杯羹。前两年在哈里亚纳邦(也就是电影中故事的发生背景)甚至为此爆发了一次大规模活动,不满最高法院不肯让他们“降低身份”成为“落后阶层”。可以想见,他们这种有点“高不成、低不就”的社会地位,使得他们既不会像婆罗门那样自顾身份,又不至于像贱民那样受特别歧视,但又得格外依靠自己努力来争取上升机会。

(爸爸信心十足,但实际上在印度的社会结构里,他女儿们的选择不多,且必须十分努力才行)

在现实中,这位摔跤爸爸Mahavir Singh Phogat甚至比电影里描述的更为成功:他不仅仅训练出了两个女摔跤手,而是六个——他的四个女儿,以及亲弟弟的两个女儿。除了电影中出现的长女Geeta和次女Bibita外,三女Ritu也是国际级摔跤手,并曾在2016年英联邦摔跤锦标赛上获得一枚金牌,四女Sangita也是摔跤手。片中那个始终支持他摔跤事业的弟弟及其儿子(电影中的叙述者)则是虚构的,因为他唯一的亲弟弟早已在一次土地纠纷中丧生,两个女儿Vinesh和Priyanka自此受这位伯父抚养,同样走上了摔跤手的道路,其中Vinesh和他的次女Babita一样在2014年的英联邦运动会上获得了摔跤金牌(48公斤级和55公斤级)。因此,现实并不像电影描述的那样戏剧化,是这位摔跤手爸爸发现女儿们能把男孩子揍扁之后,发现她们的潜力才决意将她们培养成摔跤手,而是一个不落地把她们统统往这条道路上赶。

说来讽刺的一点是,如果他生的儿子,也许根本没机会实现这样的梦想。印度男子摔跤的成绩在国际上只能算是“平平”:在奥运会上,自1952年Khashaba Dadasaheb Jadhav夺得一块摔跤铜牌后,直至2008年Sushil Kumar才又一次夺得摔跤铜牌(2012年再夺一银,成为历史上唯一一位夺得两块奥运个人项目奖牌的印度人)。但Sushil Kumar这种在印度算是天才选手(他为此在2009年获颁印度运动选手的最高荣誉),也不可能在一个家族里成群出现。