贾政 无题 纸本丙烯 2022

签名:JZ……嗯,不是丁乙。天哪,好冷的笑话

本文图片,由艺术家提供,此致谢意

俺给大家讲一个很好笑很好笑的冷笑话哈:某几年,实验艺术专业的毕业生,大家都用“童年创伤”来做毕业创作主题;因为艺术行业的话语系统标准嘛,得有腔调、有深度,得有批判/反思的姿态;但真的搞社会议题,又容易擦出火,个人当下精神状态剖析,又显得咱培养人才没搞好心理文明建设;所以嘛,过去式的

“创伤”,就最得体了

。天上风大,权衡协调之后,就有了如此智慧的对策。

这个笑话好笑得有点用力,而且年代和院系背景,都跟贾政不一致。但源发语境之间的相似性,还是有的;贾政在学的年头适逢风气慢慢收紧,而他的大学校园经历,又促成了他创作中最早的校园叙事,《安全火柴》,这以后才延伸出他对青少年时期的应试/叛逆生活叙事。所以,这个笑话可以侧及他的出发点:是什么触发他以类似Bildungsroman

(教育小说,成长小说)

的样式,做了一系列青少年回忆的内容,寄托了关于成人世界的灰色幽默

(他前阵子做了个个人艺术项目,名叫《成人教育》,真是太适合他的好名字)

。叙述创伤是治疗创伤,但回忆有时又是怀旧,加之对人格资以生成的环境的寓言故事,混合起来,便是反思当下之所由来的过去,但同时,又是以“少年时”作譬喻,指向如出一辙

的成人社会的形态

。

看吧,虽然我们没做过好孩子,可是我们用相对温和的、据说处在

叙事安全带

的“童年创伤”,涉足了社会规训问题、意识形态塑造问题,这些……更严肃的创作主题。现在,我们是好同学了。

另外,和创伤记忆并列的,贾政的另一只手,则抓在寻找自我归所的原乡眷望叙事那里。

1.当公共语汇攥成的个人回忆,成为一种表达式……

如今,在艺术而言,个人记忆史,是一部

从来都

很好的通史,毕竟“私人化”叙事,早已成为艺术

公共语言

的表现手法。

如果我们遵循后现代主义的审美伦理偏好,记忆史的最佳解题调性是这样的——命题上:小的,反宏大的,次要的,边缘的,和主流的“正确”对着来的;表达上:公共可感的“私人性”符号代表,间接但不含混的,把人与人爱恨相通的议题,压缩和转移成了“个体言说”,并做着整体统筹下的“碎片化”风格,也就是说,稍微琐碎絮语,好显得我们的“表达”是从小局部“真诚”生成的,不是设定好循环论证的命题作文。

在这个基础上,贾政的“青少年”叙事,要保守稳重得多,不够“话语正确”。他是温和的,用稍许的戏谑掩盖了批判的尖锐;虽然从

解构式的杂耍

狂欢风格提取表达手法,但里面毕竟掺杂了回忆的温情;

暗含的

立场表态

被削弱,

轻松趣味盖过了

噩梦疗伤;

更多地凭靠社会公共视觉的语料库来建立表达,而非艺术小系统语料的

(或者说,

从艺术小系统来的小局部表达套式,融在了大面感官上的公共视觉语言中

)

;在

现成品构成装置作品的

材料表达式上,

局部组件,多使用公共记忆中代表性的“小”物件,而不使用那些需要

更多补充解释的个人化物件、不造作“

私己”感。

因此,在贾政的相关系列作品那里,

叙说

显得

直

白

,时而眼前一亮、嘴角一乐呵,不论是善在

巧思或善在移情,都讲求容易共鸣,不在

感受性上设门槛,

不搞“自制美学”那一套激进的新奇感追求

。更尤其因为强调

材料语言中的现成品性

(有时甚至费工地手工仿造现成之物)

,现成品还得具有公共语汇特性——综上原因,我们甚至会在艺术家

个人巧思最用心的地方,也能

get到某种熟悉感:细想来,明明好像没在别处见过类似的作品,但总觉得一见如故、就应该长这样

啊!

2.“成人教育”或“童年”剧场

——校园记忆是坏孩子和受挫者的叙事范式

(在富有批判精神的

艺术视野里

,好同学没有“童年”)

每当我还是好同学的时候,天地间有一巨物,其名曰:课本。等闲物一大,便化身作景观;伤痛部一大,便化身作图腾;因为触目,所以变得可疑,变得像个“问题”。诶,封面少女,为何你们笑得那么邪性?是因为歪歪扭扭更有画味儿、更有拙趣吗?或者难道,你有什么好同学不该有的戏谑所指?

打开这件木制手作吧,看一看你是谁?哦,你是夹带漫画书的里子,再往里开,却是一个趴桌面睡觉的小人儿。没关系,我们都是正经人,知道你不是在申张一种差生反规训的不良腔调,你只是在用校园叙事来讽寓成人社会,成人世界里、一种对意识形态塑成的不合作态度。嗯,我们相信你。甚至也许,你没打算做任何价值判断,只是在呈现,呈现一代人的共同记忆——怀着简单朴素的恋旧感的。

贾政,他竟在“课本”的内页,一笔一画、又歪又认真地誊写了一篇英文课文:啊,小朋友,喜看手作人Uncle Wang,做木飞机;这架手工飞机能飞吗?因为天真,所以梦想都是阳光,于是,就爱上这篇课文。人总是会在童年找到自己的源头,而艺术家,便用作品去追溯、归因,塑造了一个关于自我源点的叙事:我爱小手工,我的艺术创作,本质上都是小手工。“小”的,便是无关宏旨的,略带粗糙感的,迷恋边角料的,对“高大上”摆出局外人的区隔姿态,并且,仿佛天真、不切实际、却浑不自知——如此自知的反讽叙事。

同样又大又

图腾/景观的,是你的

2B铅笔;这一路来,压着满摞的习题册,压着素描画,考学,应试人生,规训生活。咦?为什么你的笔有点曲?呸!你才曲!咱们好汉,都是

顶天立地、顶着房梁,比你大写的

Phallus

图腾,还要能“顶得住”!

大2B铅笔,比**青年的寓意更明确。小2B铅笔,替代了钟的指针,却未必是刻意的寓意先行。更像是“铅笔”进入了艺术家的语料库,在视觉上进行形式组合的过程中,延续着玩笑的趣味性。但毕竟还是产生明明白白的喻指:钟是学生时代掐着点的规训化时间,而铅笔是一路来应试人生的代表符号,再加上钟面,艺术家写过的试卷,作文,答题卡。随后,铅笔+钟的造型,衍生为一系列扭扭铅笔和形状古怪的外框——不,它们假装流水线现成品,实际上都是手工细做的仿品,只是手工感被收敛在了极细处。

左右滑动,查看更多

。

贾政个人艺术项目《成人教育》现场

从左到右

:

《栋梁之材》1&

《栋梁之材》

2 2024

贾政

《2B们/bad students》系列5件 综合材料 尺寸可变 2019

3.男孩拥有索多玛/凹凸曼,“女孩”拥有蛾摩拉/芭比

《

Toys

(

玩具)

》系列其实是贾政从侄甥那里搜刮来的废弃玩具,做的现成品组合。但我们更多地看出艺术家童年时流行的玩具符号。此外,《Toys》也是社会塑成的男女身份对立和转换的叙事。

通过错位拼接,首先出现的直观印象,是网络文化中常见的恶搞式的“毁童年”;“毁童年”与其说是一种解构的姿态,不如说是对滑稽和廉价感的放大,一种居高临下的低摹仿。而掺杂在自我卑贱化之下,藏了一丝伤感的反讽,正是寄托了少时天真理想和成年现实之间的落差感,小丑偷偷在台后抹眼泪。

凹凸曼和怪兽互换身体的互搏,少年英雄情怀的挫折,屠龙少年就是恶龙,原来我是头脑和屁股错位的缝合怪。

左:

贾政

《Kill yourslfe》尺寸可变 综合材料 2019

右:

贾政

《自拍/Selfie》尺寸可变 综合材料 2019

其实芭比本身就代表着消费社会对人的异化,伪精致,而非自由女性的代表。而在艺术家这里,芭比的形象处于男女间关系的视角,作为女性的符号是从男性的困境出发而被使用的。使用自拍杆自拍上身的芭比是消费社会的芭比,芭比的头和玩具恐龙的身体组合

(网络词汇“恐龙”的梗)

,调笑着指向网络时代越来越山寨的“精致”,线上和线下,有着巨大落差。当凹凸曼和芭比交流的时候,凹凸曼被换上了弱势、被动的女性身体,和男孩纸的内心一样纤细,而芭比变得strong,金刚芭比是进步话语所说的大女主。猪和虎互换头尾的美好婚床,是不同形象讲述了同样的故事。在贾政两性叙事间的符号运用,似乎对刻板“正确”的女权话语,有一些……见解。

左:

贾政

《Battle of Superheroes》尺寸可变 综合材料 2019

右:

贾政

《红双喜/happy ending》尺寸可变 综合材料 2019

最终,男人和女人,会变成躺在床上、各自刷手机的咸鱼,也就是艺术项目《成人教育》里的咸鱼罐头。罐头和真实的床等大,很搞怪很乐呵。咸鱼夫妇从艺术家的另一张小画演变而来,一张以油画四工风格绘制的真人夫妇——似乎是先有风格,后有内容。咸鱼有什么当下和价值?揭被……啊不,开罐即食,营养成分表交代得明明白白。

左:贾政个人艺术项目《成人教育》现场 《开罐即食》 2024

4.少男少女各有所性格,而大学生在圈中

好的,我们回到文章开头所提到的,一个叫作

《安全火柴》

的系列作品——那是贾政作品中校园叙事的起点。

美院教学楼里禁烟海报处处可见。美术生里烟民多,只不过,几次引燃了宿舍后,禁烟防火管理便尤其严格了。当艺术家感受到了学院的安全管理和学术风气都愈发保守的时候,他以前者喻指了后者,并作为一系列冗余规训的

缩影

。一盒比人身更大的火柴,里面的火柴棍是学生们丢弃的画笔制成,艺术生是火种,不安定因素;在学院这一被规定为“安全”的包装盒底下,被粗暴地放入框架,于是,就被视为完成了“安全化”指标。

玩笑亦大矣!能不恸哉!

贾政

《安全火柴》系列之一,之二,之三 均为46x28X8cm 综合材料 2017

5.眷望与地域想象

——廉价的在世感伤or严肃的身份认同?

与教育所塑造的匮乏对称,眷望/地域想象构成贾政记忆叙事的另一端:原乡叙事是精神对填满的渴慕。

眷望通常被视为过时的,是文青的无病呻吟;

而地域想象是进步的、将自我身份认同和公共的记忆史叙事,统一为一体——我们裸耳听到当代艺术通常的“话语正确”与“不正确”,尽管在出发点上,它们或许本来是一样事情?

《徘徊于山与海之间》,这个大标题,在当下语境里,有一股稍显

不合时宜的

矫情——这句话赞美或是批判,要依具体观者的先行艺术立场而定

。囊括在这个大标题下的系列作品里,

“山”是山东枣庄的丘陵,艺术家在那里出生;“海”是厦门,面向大海,艺术家一度准备长居的地方。但与其说,“海”的那地,是艺术家的第二故乡,不如说,“海”的意象,本身就是一个和人类原乡、生命起源、远方盼望所关联在一起的文化母题。文化象征意义总是会盖过私人情感价值,个体情感会是作品大框架之内的细节韵味,而“表达”这件事的有效性,总体来说,在贾政这里来说,尤其注重基于强公共性的“常用词”。

从文化符号和象征符号的角度看,贾政喜欢在同一作品中,采用包含有对立统一意味的意素,

现成品组件身上

承载着这些意素,便使得单一作品中,往往体现出生命经验中那些经典的二律背反:

生命/非生命,死亡/活着

(死亡让生命沦陷或上升为展示品)

,

不洁/百无避讳,拾荒/精心仿制的破旧,私人/神话,被忽视的/重新置入聚焦点的,平庸的/赋予灵氛的,历史沉淀的/自然循环的,破碎的/稳固的,廉价的/雅翫的,膜封长存/易逝,稳固/残败,时间与静止,轻清的变严肃/典重的变诙谐,崇高/平凡间界限的消解……

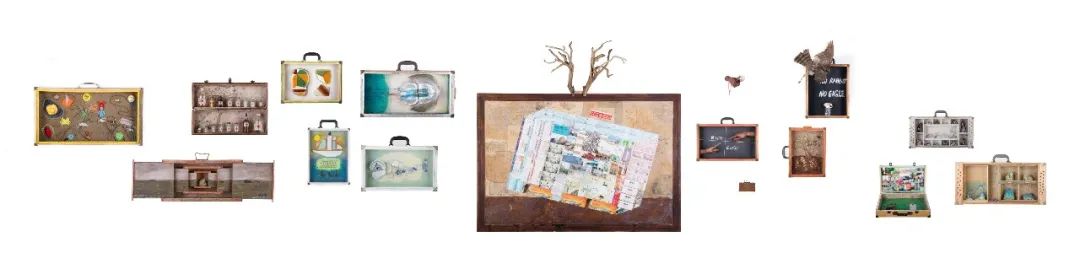

退回到整个系列的整体样貌来看:

每一件作品,都是一个带把手的手提小木箱做载体。也便是说,

客居、离根才是常态,“原乡”是一个神话,或者说,一个在路上、临时生活中,

可以随身携带的憧憬。

而作品的形式内部,又带有关于展陈的元-叙事

(展中展)

的意味,在手提箱的内部便是展示柜,于是然,“柜”里的现成品组件,便指涉着白立方当代艺术以外的展陈视觉隐喻:

那是类似

博物志,好奇柜,非物质文化的呈现,构成了一个地域想象的叙事。

在这个地域想象里,有山:路边廉价出售的文玩奇石,视觉上有塑料感的沙盘,和作为“高雅”符号的青绿山水,形成呼应,而这些概念化的山,又指向艺术家记忆里那座特定的山,玩具汽车驶进假山石间——它遭遇了一个没有指示功能的路牌。

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.17 64X31X10cm 山石、宣纸

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.15 68X32X10cm 山石、箔、矿物色

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.13 54X32X13cm 山石、白沙、镜子、纸

2015

有土地和动植物:雏鹰和兔子头骨的标头,

捕猎停滞了,树脂封存的花生与叶,红土,根须下的昆虫是手绘画,既是土里萌动的虫,也是谱系树造型的根须分衍下的昆虫志。

有地方志的村落

舆图。个人出生地的经纬标,和两只木偶手模摆出的米开朗基罗《创世纪》姿势:啊!父亲!

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.01 50X40X10cm 鹰、兔骨、丙烯 2015

贾政

《徘徊在山与海之间》 NO.03 49x37X10cm 花生、树脂

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》 NO.04 50X30X9cm 瓷片、树脂、丙烯

2015

还有海:明清的海图,比恐龙更古老、现今仍被本地人日常食用的鲎鱼标本,在海边捡到的各式瓶子、画上药用瓶的标记、整齐排开,孩子气的沙滩玩具和沙子一起用树脂胶封,鱼钩和鱼骨,碎瓷片马赛克拼贴的鱼或船。

有时候,艺术家还会编织故事:从海边捞起的旧手机,它的记忆卡当然是坏的,而艺术家打印了各式游客照,和记忆卡组成了一件作品。

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.06 40X30X5cm 瓷片、鱼钩、鱼骨、树脂、丙烯

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.12 44X30X12cm 玻璃瓶、纸

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》

NO.14 55X30X8cm 塑料玩具、海沙、树脂、丙烯

2015

贾政

《徘徊在山与海之间》 NO.10 60X51X5cm 手机、相机、纸、树脂 2015

贾政

《徘徊在山与海之间》 NO.02 61X31X10cm 鲎、树脂、丙烯 2015

NO.12 局部

NO.14 局部

记忆,贯穿在贾政几种不同创作取向中的最主要关键词。这里不妨如此作结:

记忆的聚拢,往往不是基于它发生的原样,而是意识将它归入某种意义的链条,而它第一次变成“回忆”时的情境,会把它变成一个多少有些篡改的印象。因此,与其谈论,某些类型的作品,是关于记忆的;不如说道,回忆的产生,本身就是一种准艺术行为了啊。

贾政 《徘徊在山与海之间》NO.16-闭合 96x28x16cm 山石、丙烯、箔 2015

6.Uncle Wang是个爱做小木工的蜀黍……材料语言的意趣

这里要讲的,不是贾政的某件具体作品,而是他面对木头这一材料语言时,留在上面的性格趣味。

热衷于木工,从前慢,手艺间要有朴素感;木头是老材质,容易出味儿;活儿其实不笨,但留点儿拙才保留人味儿。迷恋无用之用的剩余物。

完全的木条,先切割成边角料,再用边角料拼拼凑凑变成框子或内容物。保留钉痕,突出残破,乃至制造残破。外框边饰是手作的重点,中心也可以颠倒为附属品。锯下来的木屑更是宝贝,要装小瓶子里,“物尽其用”来展示,焕发微物之光芒。

木头也可以上色,上完色之后,就像工厂机械制造的廉价品,精致的塑料感,适合掩盖情感表达,戏谑的、滑稽的叙事。

贾政

《弃物志-入木三分》综合材料 尺寸可变 2015

笔者在贾政的工作室中,看到他的作品,呈现着一个与在白立方展陈时完全不同的松弛状态。在这种状态中,一些东西变得额外生动。

常态的道理是这样的:当一系列创作内容,基于一个完全的艺术项目来呈现的时候,现场视觉上多样统一的技术性要求,

项目内容的叙事线完整度的要求,往往会让项目整体变得很紧,许多填充物和主体表达欲无关,而是为了视觉表现上的结构丰富、完整性。因此,会有

方法惯性的延续,大量为做而做的成分。而许多其他物件,也脱离了自己创作时的原发状态,被砌入命题式的结构中来展陈。

因此,当这些摆在工作室这个场域中的时候,它们所流淌出的味道,有时会比摆在展厅里强:既更饱满、又更松动。

除了严格意义上的作品外,笔者在工作室的生活区域内之内,看到了一些和生活气的环境融为一体、但并不追求完整作品感的小玩意儿。

举例来说,挪用

沃霍尔的罐头形象,做的干花容器。挪用美术史=文化,但波普文化,本身又有反文化的意素在里面。

沃霍尔的罐头是将实用物变成非实用物的意味,但里面又渗透着实用主义的文化趣味。所以,当“

罐头”变成了类似盆栽的东西的时候,作为工艺品,它反复叠加了多层

实用与反实用转换的矛盾语义——但这样说话实在无聊,其实只是说,它们很有趣,像作品、又不像作品。梦露和

沃霍

尔的脑袋,变成了点缀在干枝上的“果子”/缀饰。什么作品的完成度、体量感、自律的艺术体系话语,统统都走开,居家装饰的次要、不经心之物,才

融合生活现场的鲜活乐趣。看吧!

贾政工作室随拍,感性的

波普纸壳花樽和感性的波普

全民女神吊坠;

上色纸黏土

长出两根树枝/鹿角的破镜子;这是艺术品还是实用器?别问,问你就low了

贾政出于个人愉情临摹的经典老画