揭秘HRBP如何成为业务伙伴,提升组织效能!点击按钮,预约直播👇👇

来 源 | 环球人力资源智库(ID:ghrlib)

作 者 | 秋天

6月17日,Manner coffee(以下简称Manner)上海威海路716店里,一店员在与消费者产生纠纷的过程中,

猛然泼了消费者一脸咖啡粉,并大喊,“你投诉呀!”

无独有偶,同样是6月17日,在Manner咖啡上海浦东梅花鹿门店,一名男性员工与女性顾客疑似因等餐时间发生争执,在员工进行解释后,女性顾客拿出手机拍摄,并询问员工姓名。

该员工情绪激动并多下顾客手机。

此后两人发生剧烈争吵,

店员还与顾客发生推搡,一度挥拳相向,经市民劝阻后才被拉开。随后双方报警处理。

6月20日,Manner品牌方工作人员回应表示,“总部昨晚才知道这件事,一定会严肃处理。

涉事的女孩现已被辞退

,目前正在和团队联系中。”

本以为是一件普通的纠纷事件,没想到却引起了众多网友的关注。

除了顾客举止不当以外,

导致员工情绪崩溃的原因还包括manner的待遇问题。

据一位华东地区的Manner咖啡师透露,“现在,

Manner会

按照门店业绩分配人手,

日营业额5000元以下的,一个店只派一个人

,日营业额在6000元及以上的才会派两个人。”

以5000元为单日营业额上限、单杯咖啡15元计算,

该店一个员工一天最多要做333杯咖啡,同时还需承担理货、制作咖啡、点单、清洗等全部工作。

此外,Manner咖啡师上班时间通常是

早上7点至晚上10点

。

即便是一线城市,Manner咖啡师的月薪也基本在5000元,例外情况是

员工疯狂加班、舍弃双休,才能拿到额外薪水奖励

。

横向对比同行

,星巴克、瑞幸、M Stand等连锁咖啡店内,

店员总数通常在3~4名,且相对有比较明确的分工。

Manner对顾客投诉的第一处理方式就是直接退单,造成投诉的员工会被总部“开单子”,

累积够3张单子就会被辞退。

无数网友对员工表达了同情。

客观来看,投诉是消费者合法权益的体现。理性对待和妥善处理投诉,是企业和员工应具备的专业素养。

员工作为服务行业的代表,采取粗暴行为对待顾客既不专业也不成熟,这不仅可能引发法律风险,还会损害所在企业的声誉。

顾客对出餐效率的不满,本质上源自企业为降低成本而压缩人力,导致服务质量下降和顾客体验降低,矛盾早已积累,发生冲突只是时间问题。

有时,问题不在于员工的能力和素质,而是管理层面的缺陷

,例如:效率低下的会议、信息传递不畅、部门间的相互推诿等。

在管理水平有限的情况下,通过加班加点的努力取得成绩是可以理解的,但这并不意味着我们应该追求过度劳累的工作方式,真正应该追求的是管理水平的提升。

提倡加班等形式主义的做法,是最大的伤害。

然而在现实中,我们很容易陷入这些形式主义的陷阱。

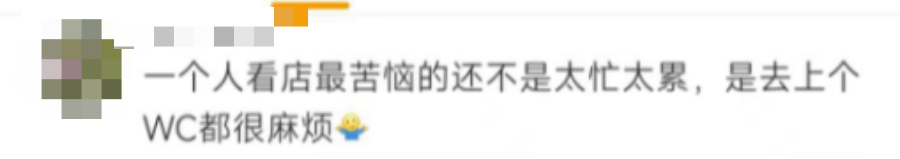

996员工失去了如厕自由

知乎上曾经有个极具冲击性的话题。

所有曾经着急地找过厕所,却遇到长队的人,无疑对这种尴尬境遇感同身受。

许多有排队经验的网友参与了讨论:

拼多多不可能对这种长期存在的抱怨一无所知,但在他们看来,员工上厕所的需求似乎并不如用户需求来得重要,

这种看似不大不小的问题,可能被有意无意地忽略了。

知乎评论区也有人表示,重赏之下必有勇夫,高薪之下尊严算什么:

除了拼多多,其他互联网大厂的厕所也有过各种各样的大小动作。

比如设置这种标语,这让人坐立难安的温馨:

又比如曾有网易员工爆料,厕所被装上了信号干扰器:

再比如360内部开发使用的“如厕指南”软件,不但清楚显示坑位占用情况,更将占用时间分分秒秒给你算了个明明白白。

于是知乎上还有这种问题:

还有显然来自管理者的大提问:

对于资本来说,人是可以被简化成数字的生产工具。

但精确到这种程度,难免让人感到错愕。

管理中的形式主义

有人调侃说

“职场如戏,全靠演技”

;

不仅仅是个人的逢场作戏,更严重的是管理形式上的演戏。

1)10万元一份的PPT

PPT是一个伟大的发明。然而 在工作中,为了让领导看了更高兴, PPT里的学问越来越多,如何让平淡的业绩数字更出色,如何用亮点掩盖缺点,如何讲故事…… PPT成了表演者的舞台。

就像新东方年会里唱的,“干活儿的累死累活,到头来干不过写PPT的”。

在华为,PPT被叫做胶片,“胶片文化”早已饱受诟病。

有华为员工调侃,某些管理者的艰苦奋斗,只体现在写胶片的时候。

“甚至有领导的胶片,是花了10万块钱,请人专门设计的!”

2)开不完的会

彼得·德鲁克说,

“一个人人都随时开会的组织,必是一个谁都不能做事的组织。”

频繁的会议不仅占用了大量时间,而且很多会议缺乏实际意义,白白消耗了人们的精力和时间。

有些会议与参与者无关,却要求他们到场旁听;

有些会议如同宣读“圣旨”,没有异议,导致真实问题无法得到反馈;

有些会议讨论得热情高涨,但会后一切如常,缺乏实际行动;

有些会议只设定了工作目标,却从不讨论具体的执行计划,导致结果不尽人意。

3)摸鱼式加班

一位朋友从外企转至国内企业,担任部门负责人。

入职不久,便被HR约谈。HR表示,其他部门反映,该部门员工下班过早,这可能给公司形象带来不良影响。

于是,这位朋友经体验了所谓的"摸鱼式加班"。一个月后,他无法忍受这种状况,选择辞职。

大多数人并不愿意加班,他们往往是因为领导的期望而勉强加班,表现出一种不情愿的态度。

在这种状态下,员工的工作效率往往会降低,甚至可能比正常工作时的产出还要低。

这些形式主义的做法,对员工、领导乃至整个公司都没有好处。