我们蹂躏河流,是因为我们把它看成是一种属于我们的物品。当我们把河流看成是一个我们隶属于它的共同体时,我们可能就会带着热爱与尊敬来使用它

大河流域往往是文明的发源地,人类文明史也是人与自然、人与河流相互作用的历史(陈宜瑜2005[1])。江河是人类的母亲——千万年来,人类生于斯,长于斯,与江河的关系密不可分,“鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中”(朱汝兰2008[2])。

河流与峡谷构成了美丽的自然景色,千百万年来,滔滔河水在雄伟壮丽的峡谷中奔流不息,从涓涓小溪到滚滚洪流……然而,人类的肆意改造——水坝使它们面目全非,曾经的蜿蜒崎岖与野性奔放不复存在。我们人类,特别是年轻的一代,也因此正在失去对大自然美景——幽幽峡谷、滔滔急流——的精神感知,以及随之而生的美好回忆、希冀或梦想。

河流的生态价值在于:自由流动的河水支撑了由多种多样的物种构成的和谐的水生态系统。但是,在过去的半个世纪,中国的河流政策却一味地追求河流的利用价值,因此建设的大坝超过了22000座,占全世界大坝总数的46%,远远超过世界上任何一个国家(美国共建了6500多座大坝),其中巨大的三峡大坝(图1)倍受全世界关注(劳里2008[3])。

图1 令人震撼的三峡大坝(图片来源:Reuters)

1. 长江——中华民族的母亲河

1.1 长江是现代文明的重要支撑

长江是我国第一、世界第三大河流,发源于青藏高原唐古拉山主峰,全长达6300 km,流域面积180万km2,占全国总面积的18.7%。长江流域西高东低,落差超过5400 m,形成三级阶梯的地势,第一级阶梯的海拔3500m以上,第三级台阶的海拔500m以下。将长江水系划分为干流水系与雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、洞庭湖、汉江、鄱阳湖、太湖等8个支流水系,长江流域(不含太湖水系)最高河流分级数为6级,流域面积不小于2000 km2或河长不小于100 km 的河流总数为374条(董耀华和汪秀丽2013[4])。

受东亚季风气候的影响,长江流域雨水丰沛,年径流量占全国总径流量的37.7%。对洪水,我们是爱恨交加。洪水为我们提供了丰富的再生能源——水电,它能缓解化石能源日益枯竭的压力,因此人们在干支流的上游修建了数以万计的水电站。水电毫无疑问是一种清洁能源,远比燃烧煤炭对大气环境要友好,并可以减缓全球气候变暖,水电也没有核电那样如果泄露会给人类带来毁灭性打击的风险,因此,在这些意义上来说,水电具有巨大的环境效益(但这并不能抵消其巨大的生态破坏)。长江中下游河湖纵横交错,是典型的泛洪平原区,人口密集,从古至今,人们围湖造田,开垦出无数的良田用于农业生产,建造了无数高楼大厦为人所居(图2),人们大修堤坝与节制闸,一方面控制洪水泛滥,另一方面利于在湖泊中的渔业养殖,其结果是,除了洞庭湖和鄱阳湖外,几乎所有的湖泊都与长江切断了自然联系。对不能控制的干支流和大型通江湖泊,长期酷渔滥捕,尽可能多的获得动物蛋白。这一系列人类活动虽然满足了我们巨大的利益需求,但也使我们付出了沉重的生态代价,一些物种纷纷走向灭绝之道。

图2 高楼林立的沿江城市(图片来源:中国周刊)

1.2 长江是鱼类的宝库与渔业的支柱

据估计,全世界的鱼类大约有32500种(Nelson 2006[5]),其中淡水鱼类超过15000种,而淡水仅占全球水资源量的0.3%,这反应了淡水环境具有高生产力、丰富的地形多样性以及强烈的地理隔离(Ormerod 2003[6])。我国有鱼类3446种,其中淡水鱼类1452种。

鱼类的生活形形色色,大部分鱼类要么在淡水中生活,要么在海水中生活,只有不到10%的鱼类一部分时间在海洋中度过,另一部分时间在淡水中度过,它们在两种生境中来回迁徙,称之为洄游。如果在海洋中生长但需要去淡水中繁殖称为溯河洄游(如中华鲟),如果在淡水中生长但需要去海洋中繁殖称为降河洄游(如花鳗鲡)。如果肥育和繁殖的迁徙发生在河湖之间,就称之为半洄游性鱼类,一般是在湖泊中肥育,在河流中产卵(如四大家鱼)。还有一些鱼类的生活限于河流的干支流,只进行相对较短距离的迁徙。

长江水系有鱼类400余种,其中纯淡水鱼类350种左右,特有鱼类多达156种(曹文宣2011[7])。长江流域的天然捕捞产量占全国淡水鱼总捕捞的63%-64%,是我国淡水鱼最重要的产区(余志堂1988a[8])。

长江上游干流和主要支流,均流经高山峡谷和丘陵地区,水流湍急,因此,上游的大多数鱼类终生生活于流水环境中,其形态结构、生理机能和生态习性均与栖息的流水环境相适应。上游鱼类主要是一些在流水环境中营底栖生活的种类,摄食着生硅藻和丝状藻类、蜉蝣目、襀翅目、毛翅目的幼虫或稚虫及淡水壳菜等,许多种类下颌具有锐利的角质边缘,或是下唇、触须发达,利于刮食着生藻类或吸食底栖无脊椎动物,有些种类的胸腹部或口唇部形成吸盘,可牢固地吸附于石块上面,不致被水流冲走;还有一些种类则是经常栖息于石缝或洞穴之中(余志堂1988a[8])。

在金沙江源流段以及川西高原的一些水系,海拔高,气候寒冷,水流湍急,主要分布有裂腹鱼和条鳅,它们通常在峡谷河道的激流中生活,并不下降到中下游。在川西高原和川东盆地交接的低山地带、汉江上游和洞庭湖水系的上游地区,生活着一些适应水急石滩多的溪河环境的鱼类,如唇鮡、中华纹胸鮡和平鳍鳅科鱼类。长江通过三峡之后,进入中下游平原地区,这里江面宽阔,水流平缓,沿岸湖泊星罗棋布,水质肥沃,饵料生物丰富,且受季风气候的影响,水位剧烈波动,这里生活的鱼类种类繁多,凶猛鱼类如鳡、鯮、长吻鮠、鲌等,小型鱼类如鰕虎、鳑鮍、麦穗鱼、青鳉、鮈、䱗等,还有背鳍和胸鳍长有硬刺的黄颡、背鳍和臀鳍长有硬刺的鲤、鲫,以及产漂流性卵的青、草、鲢、鳙,它们在湖泊中肥育,在长江干支流中越冬与生殖。在河口地区几乎都是浅海鱼类和咸淡水鱼类,如鲥、前颌间银鱼和暗纹东方鲀等(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[9])。在中下游水系,逐步演化出鲢亚科、鲌亚科、鮈亚科、鳑鲏亚科、鳅鮀亚科等新类群及雅罗鱼亚科和鮈亚科的一些特殊种属,从而形成了东亚特有的江河平原鱼类区系(陈宜瑜等1986[10])。

长江水系蕴藏了独特而多样的物种,为我们提供了丰富的水产品,这是洪水泛滥的产物,而我们的过度需求导致了开放水域中的酷鱼滥捕。而洪水虽然对人类来说是灾害,却能为我们提供宝贵的水电资源,一方面我们在中下游大修闸坝以控制洪水泛滥,另一方面我们对水电的过度追求,导致长江上游被数以万计的水坝肢解得零零碎碎。其结果,自然原始的长江水生态系统被折腾得面目全非,物种纷纷濒危,生物多样性面临空前的危机。总体来看,在长江干支流,筑坝对鱼类的负面影响可能比河流中的水污染、过度捕捞和生境破坏要严重得多。

2.长江之殇——水坝林立

2.1 河流连续统一体的瓦解

水坝使河水中栖息的鱼儿或其它动物其自由被束缚牵制,或食物条件急剧恶化,难逃灭顶之灾——有些失去了生长肥育的场所,有些失去了繁殖之地……其结果,长江的生物多样性陷入了前所未有的危机,一些物种纷纷吹起了它们的告别号声——白鳍豚和白鲟早已消逝,江豚和中华鲟日渐稀落……河水中昔日的和谐共振日渐单调木讷,喧嚣繁华日趋萧条死寂。由鱼儿和豚儿们的生死音符所谱写出的只有在长江中才能听到的独特而和谐的生命乐章永远消失了。我们只能眼睁睁地看着旗舰物种一个接一个地消逝了,问题是,千百万年来它们一直存在着的!

拦河筑坝将不可避免地改变坝区以及上下游的水文特性,包括洪水脉冲模式、泥沙过程、水温过程等,这会影响河床冲刷及江(河)湖关系等,进而可能显著改变栖息于其中的水生动植物群落,这种改变对一些高度依赖河流连续统一体或江湖复合系统的水生动物(特别是鱼类)来说,可能会带来致命的后果。

有些鱼类喜欢栖息于急流环境(无论是摄食还是繁殖),大坝的建设就会导致它们的衰退。这导致习惯了在河流中无拘无束生活的物种突然失去了对它们熟悉的自然进程的感知,而它们的祖祖辈辈却通过进化对此予以了固化,并演变成了独特且难以轻易改变的生态秉性,藉此物种维持了它们在河流中的历史存在。

德国博物学家海克尔(Ernst Heinrich,1834-1919)曾有一句名言:“个体发生重演系统发生”。其实,不光是动物的躯体,它的习性也在重复着种族的进化历程,虽然预留了在地史尺度上的对环境变化的适应性改变,但对人类突如其来的剧烈干扰来说,这种极其缓慢的适应对物种的生存来说就失去了意义。

2.2 长江复合生态系统的肢解

长江是由干流、支流及其附属湖泊组成的一个有机整体,俨似一颗大树——由树干、树枝及树叶所组成,由于湖泊肥沃,生产力高,对长江生物多样性的维持起到了至关重要的作用,就像树叶对整个树的作用一样,没有树叶的光合作用,树亦难以为继。

20世纪40年代末,长江中下游湖泊总面积尚有约35123 km2,到20世纪80年代初只剩下23123 km2,降幅达34.2%(杨锡臣等1982[11])。鄱阳湖面积约为2933 km2,洞庭湖面积约为2625 km2。1950年至1970年间,长江中下游沿江大建闸节制,除鄱阳湖和洞庭湖等外,绝大多数湖泊失去了与长江的自然联系(常剑波和曹文宣1999[12])。因此,江湖阻隔使支撑长江鱼类的有效湖泊面积减少了76%,而干流的饵料稀少。这就相当于把一棵大树上的树叶绝大部分摘光了一样。1981年,长江上建成了第一个大坝——葛洲坝,位于宜昌市三峡出口南津关下游约3km处,总库容量15.8亿m3。2003年,位于宜昌三斗坪的三峡大坝开始蓄水,是全世界装机容量最大的水电站,坝高185m,2010年蓄水至175m,此时水库面积约1080 km2,水库平均水深 70 m,总库容393亿m3。形象地说,这就相当于把一棵树的主干砍成了3截。人们常说,干壮,枝叶才茂,但是,没了枝叶相连,树干何以能保持生机?

3. 水坝之争

3.1 利与弊

水坝建设在发达国家正在减速,而在发展中国家依然在快速推进,主要受经济利益的驱动,因为水利工程能为人类带来诸多益处——发电、防洪、航运、供水、渔业、娱乐等,而对生态的影响则多是视而不见。其实,筑坝对生态的负面影响亦是多方面的,如使鱼类失去行为刺激、阻断洄游通道、失去产卵场、卵和幼鱼的存活率降低、饵料生物减少,等等。

长江的水能资源丰富,上游干支流的梯级电站以及三峡大坝提供的廉价、清洁和可再生能源为国民经济的发展做出了巨大贡献,也是我国在践行对CO2减排的国际承诺。此外,三峡大坝不仅大大提升了川江的通航能力(形成了所谓的“黄金水道”),还改善了长江中下游、特别是荆江河段的防洪能力。

大坝对长江水系产生了一系列的负面生态效应。在长江干支流中大坝的建设往往会将洄游鱼类的索饵区和繁殖区割裂开来,给它们带来致命打击,因为这样的习性是经过千百万年的演化(对长江流域的许多物种来说,就是适应东亚季风气候及大江大河的水文节律)而形成的,难以轻易改变,特别是体型越大的动物越是如此,因为身体的复杂化使它们对环境变化的可塑性大大降低了。一般来说,与降河洄游的鱼类相比,溯河洄游的鱼类可能更容易受到人类活动(如大坝)的打击,因为大坝往往直接破坏了产卵场,这是最致命的。

大坝建设及其对生态的负面影响也是全球性的。譬如,在美国华盛顿的埃尔瓦河,曾经每年有约40万尾鲑溯河产卵,但建坝之后,来产卵的鮭不足3000尾,因为它们失去了90%的产卵场,虽然后来添加了昂贵的鱼道,但也无济于事(Cho 2011[13])。根据IUCN的资料,水坝是近百年来造成全球淡水鱼类近1/5遭受灭绝、受威胁或濒危的主要原因,将近3/4的德国淡水鱼和2/5的美国淡水鱼受到了它的影响(王海英等2004[14])。世界上已几乎没有不被水坝箍起来的江河了,自由流淌的江河变成了水库搭起来的台阶,令人瞠目结舌(易水和范晓2003[15])。

越来越多的国家或地区开始反思以工程为主的治水思路,开始倡导“为河流让出空间”“为洪水让出空间”“建立河流绿色走廊”等,以恢复一个健康完整的河流生态系统及其生态功能(陈宜瑜2005[1])。

3.2 建坝与反坝的较量

1997年3月,在巴西Curitiba举行了“第一届受水库危害者国际会议”,14日,巴西当地的环保团体组织了“巴西反大型水坝行动日”游行,对日益危急的亚马逊河水库滥建问题发出的愤怒之声,来自二十个国家及地区的代表发布了“屈里替巴宣言(Declaration of Curitiba)”,并宣布每年的3月14日为世界反水坝日(the International Day of Action for Riversand Against Dams)。在美国,反坝运动最早的成功案例大部份是由有钱、有势、闲散并嗜好自然美感的贵族或资产阶级荒野保护者(也是国家公园最早的倡导者)所领导,1956年,他们成功否决了回声谷公园的高坝计划,就美国水库工业史而言,这至少终结了水库兴建者予取予求的时代。

1990年至2015年期间,美国已经拆去了900座大坝(包括了埃尔瓦河上的两座水坝),今后计划每年拆除50-60座(Struck 2014[16])。根据美国地球之友( Friends of the Earth )、美国河流组织( American Rivers )和鲑鳟类保护协会(Trout Unlimited)的统计数据,自1912-2013年期间,美国共拆

坝

1108

座,其中

2000

年后拆除了

638

座,拆坝速度明显加快,关于拆坝的原因,综合考虑生态、经济与安全三方面因素的占

43.9%

,生态恢复占

34.4%

,经济因素占

12.9%

,安全因素占

7.2%

,因此,生态恢复是美国闸坝拆除的最主要驱动因素(

王若男等

2015

[17]

)。

但是,支持建坝者却宣称,美国只是拆除了几百座年久失修、不符和安全管理标准和废弃不用的小型水坝,其实我国每年都要有上百座小型水坝退役,数量远多于美国,此外,一些发达国家由于水电资源开发殆尽,已无坝可建,绝不是说水坝的作用遭到了否定(水博2005[18])。还有人宣称,“不能以‘生态’名义在关注‘鱼、树、草’的时候忘记了‘以人为本’……发达国家的实践证明:水电和水资源开发程度越高,经济越发达,生态环境也越好……欧美国家从来没有进入“拆坝时代”,反而在不断巩固、加强大坝的建设”(王亦楠2016[19])。建坝派与反坝派一直都在激烈交锋,有时甚至相互进行人身攻击。这其实已不是对错的问题,是价值观的对决!

4. 长江的生物多样性危机——从源头到河口

长江的生物多样性问题是全域性的,从高寒的源区一直到流入东海的河口。中下游的旗舰物种纷纷告急——白鳍豚已经功能性灭绝,江豚也危在旦夕,中华鲟和白鲟的灭绝趋势已无法挽回。上游的形势更加危急——据统计,长江的特有鱼类主要分布在上游,而上游特有鱼类的近40%为受威胁物种(乐佩琦和陈宜瑜1998,汪松和解焱2004,徐薇等2013)[20-22]。面对如此生物多样性危机,我们怎能熟视无睹?

4.1 源头——生态脆弱

长江源头由沱沱河(西源)、当曲(南源)和楚玛尔河(北源)组成,它们汇入通天河。源区河流湿季像大河,冬季像小溪,甚至被完全冰冻。长江源区平均海拔4500m以上,年平均气温不到1℃,有时7-8月份也会飘起飞雪(陈进2015[23])。高寒缺氧,自我恢复能力差,是生态的脆弱地带。在源头河流中,由于气温低,鱼类的生长期短,生长缓慢,繁殖力低,加上分布较为狭窄,对人类的干扰(建坝、酷鱼等)十分脆弱,容易濒危。通天河中的长丝裂腹鱼、裸腹叶须鱼、中华鮡、黄石爬鮡等已被列入《中国濒危动物红皮书》和《中国物种红色名录》。譬如,由于近年内地人员进藏酷鱼滥捕,可分布至沱沱河的裸腹叶须鱼其种群数量急剧下降长丝裂腹鱼、中华鮡和黄石爬鮡已被列为濒危物种。其实,藏民们从不打鱼、吃鱼,视鱼为神,视湖为圣。

由于海拔高,气温低,在源区河流中生活的高原鱼类,需进行季节性迁徙或躲入深潭,以度过寒冷的冰封期(图3)。如果源区的一些生境消失,这些鱼类的生存空间亦被相应地压缩。

图3 长江的西源——沱沱河每年冻结期长达7个月,年平均气温为-4.2℃,7月最热平均气温仅有7.5℃(图片来源:观远)

4.2 上游——水电疯狂

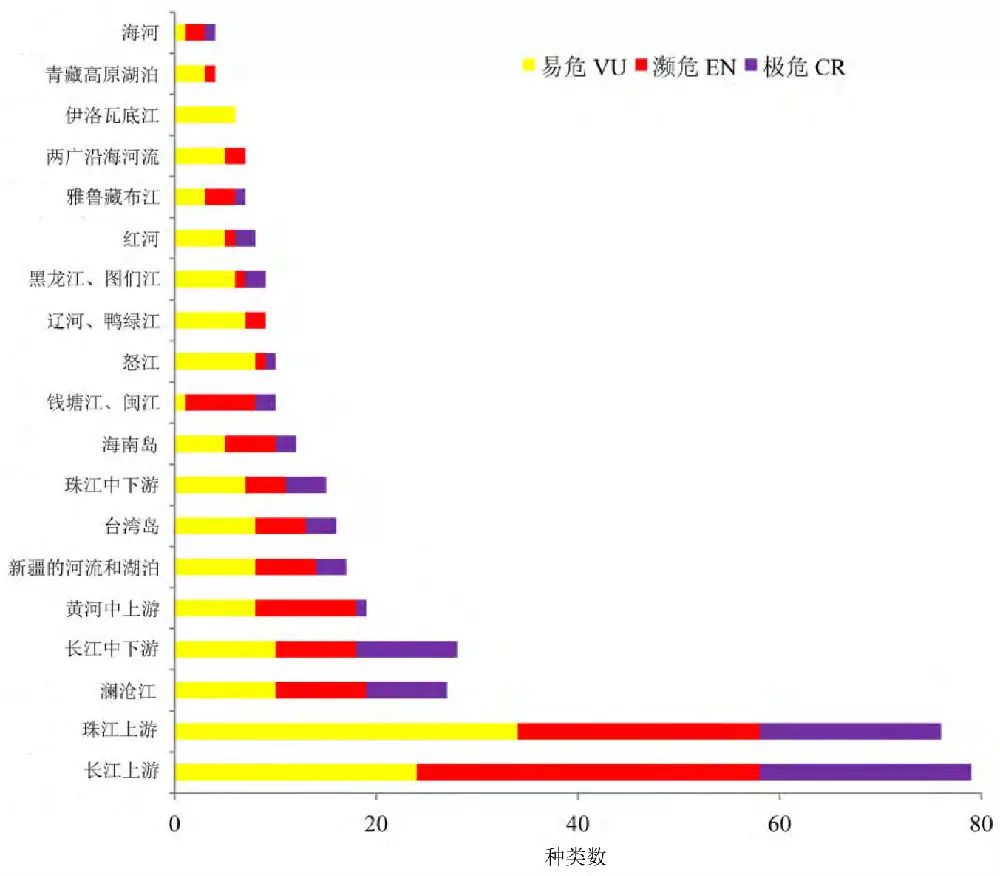

自葛洲坝水利枢纽建成之后,长江上游的水电开发开始进入无序状态,而如火如荼的长江经济带建设使之更为疯狂,原本奔腾流畅的长江,变成了一个密密麻麻的水库群,被数以万计的“梯田”景观所取代,其结果是——一个完整健康的河流生态连续统被肢解成了无数零散的碎片(图4),很多上游的特有鱼类濒临灭绝(张沙龙等2014[24])。长江上游受威胁物种数达79种,位居全国各大河流之首,长江中下游的受胁物种也有28种(图5)。

图4 雅砻江干流全长1571 km,天然落差3830 m,已建、在建和规划建设20多个梯级电站,2025年将实现装机3000万kW,相当于1.5个三峡水电站(来源:四川水力发电.cn)

图5 中国内陆鱼类受威胁物种的地理分布。钱塘江、闽江包含福建和浙江两省独立入海河流;青藏高原湖泊指西藏和青海两省的封闭湖泊;两广沿海河流指广东和广西所有沿海独立入海的河流(引自:曹亮等2016[25])

4.3 中下游——枝叶断裂

长江中下游湖泊与湿地既提供了丰富的水产品,也提供了不少肥沃的良田以及建设用地。同时因为这里也是我国洪涝灾害的集中分布区,与此相关的水利设施的建设为保障人民生命财产的安全做出了贡献。

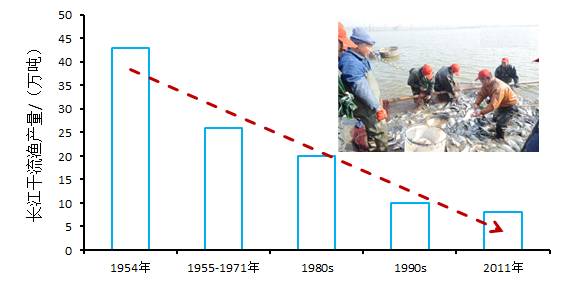

长江中下游的干支流曾与无数的浅水湖泊交织成一个复杂偶联的生态网络,很多鱼类特别适应于在季风气候与洪水泛滥中繁衍生息,养成了很多与洪水关联的繁殖习性。自20世纪50年代起,除两湖外,其它湖泊均与长江割裂开来。由于湖泊中的饵料丰富,而干流的饵料贫瘠,江湖阻隔导致了干流渔业资源的迅速衰退:长江干流的渔业捕捞量从1954年的43万吨下降到1980s的20万吨(降幅为40%),最后到2011年的8万吨(降幅为81%)。1964-1965年长江干流四大家鱼年均产卵量高达1150亿,到1981年下降到了170亿,降幅达85%,这一年葛洲坝截流(刘建康和何碧梧1992[26],长江四大家鱼产卵场调查队1982[27])。对中下游干流渔业资源的大幅衰退而言,江湖阻隔难咎其责,虽然酷鱼滥捕也起到了落井下石的作用。

以下分析支持上述结论。为了评估长江干流本身对栖息于其中的物种的支撑能力到底有多大,需知晓长江干流的水域面积以及其生物生产力,这样才能与连通湖泊进行比较。长江全长有6300 km,但宽度不一,从几十米到几千米不等。源区至金沙江的河段一般都只有数十米至数百米,而宜昌到宜宾江段,窄的峡谷只有100多米,宽的江段近2000米。中下游河段逐渐宽阔,一般有近千米,虽然在河口可达数千米之宽。因此,粗略地估算一下,长江干流的水面面积大概也不会大于两湖(洞庭湖和鄱阳湖)现有面积之和。但是长江干流的饵料生物丰度(单位面积)大概充其量只有两湖的1/7(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[9]),因此,干流对物种的承载力是十分有限的。

5. 漂流性卵——游刃有余

葛洲坝和三峡大坝对产漂流性卵鱼类——四大家鱼的影响甚微,对这些物种的生存来说,可谓毫发未损,四大家鱼资源量在中下游干流中的衰退,与葛洲坝和三峡大坝并无关系,而主要是由于江湖阻隔引起的,因干流中饵料贫瘠,而它们又无法到湖泊中去肥育。

四大家鱼产卵场的分布范围十分广阔,在葛洲坝修建之前,在长江干流四川巴县至江西彭泽长达1700km江段上,具有一定规模的产卵场有36个之多。在葛洲坝截流之后的1981年的调查发现,在重庆到武穴的1520km江段内,共监测到四大家鱼产卵场24处,在宜昌以上江段中,除过去调查所发现的产卵场全部存在外,还新发现高家镇和奉节两个产卵场(刘建康和何碧梧1992[26],长江四大家鱼产卵场调查队1982[27])。在三峡大坝修建后的2005-2007年的调查发现,对产卵场的影响主要在库区,即在三峡库区的四大家鱼产卵场消失,但在三峡库尾的江津以上江段以上却形成了新的产卵场,位于合江-弥陀江段,也就是说原库区江段产卵场上移了(钮新强和谭培伦2006[28],姜伟2009[29],柏海霞等2014[30])。三峡大坝截流后,局部江段四大家鱼苗的减少(如监利江段,朱滨等2009[31])并不一定意味整体情况就是如此,也许是因为水文形势的变化改变了原有产卵场的分布格局。总体上来看,葛洲坝和三峡大坝对四大家鱼繁殖的影响微乎其微。

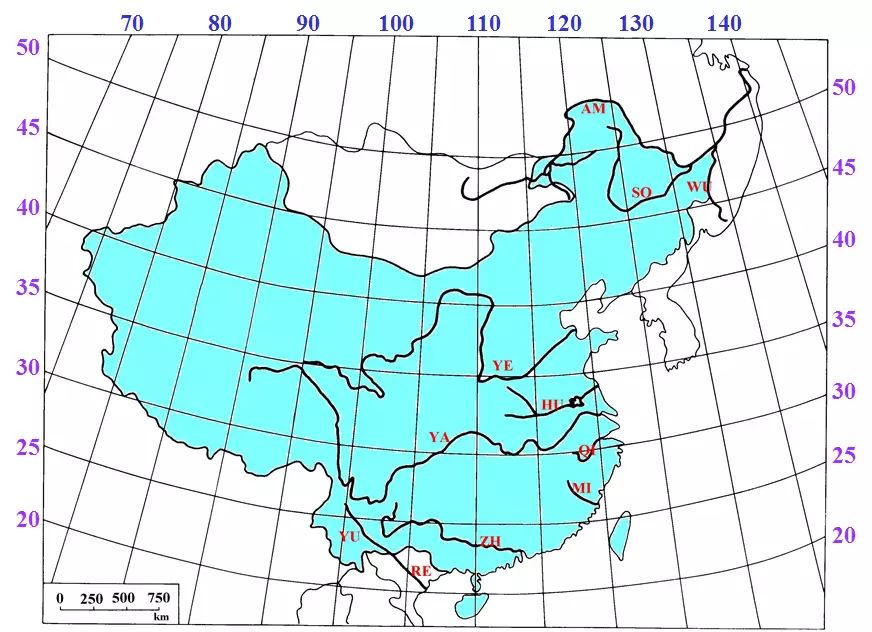

此外,四大家鱼的自然分布十分广泛,鲢分布于红河与黑龙江之间,鳙分布于珠江与黄河以北的海河之间,青鱼和草鱼分布于珠江与黑龙江之间(图6),这些物种本身不存在任何灭绝的风险。

图6 四大家鱼在中国主要河流中的自然分布(草图)。YU-沅江(686 km),ZH-珠江(2210km), MI-闽江(541km),QI- 钱塘江(410 km),HU-淮河(1000km), YA-长江(6300 km), YA-黄河(5464 km),SO-松花江(1956km),WU-乌苏里江(870 km),AM- 黑龙江(4370 km)

此外,自中世纪以来,四大家鱼特别是鲢、鱅被引种到许多国家或地区,据统计,鲢被引种到71个国家,鳙被引种到51个国家(谢平2003[32])。现在鲢、鱅在美国的几大主要河流已泛滥成灾(图7),生长状态极佳(图8),并威胁到五大湖的土著鱼类,可能原因有:①饵料(浮游动植物)丰富,②缺乏天敌,③美国人不爱食用。据说美国政府决定斥资180亿美元对其进行控制。

图7 在美国密西西比河中疯狂繁殖的鲢和鱅

图8 长得肥肥胖胖的鳙

长江中的鳡鱼是一种大型凶猛鱼类,是原始雅罗鱼亚科鱼类适应掠食大型鱼类而特化出的一个分支,对维持长江鱼类群落结构的平衡起到过重要作用(陈宜瑜1980[33])。美国河流中也有一种大型凶猛鱼类——鳄雀鳝

(

Atractosteusspatula

,

图

9

),它是北美第二大淡水鱼,被誉为十大最凶猛的淡水鱼之一。鳄雀鳝现在主要分布在美国南部,曾经在其分布北限的范围内数量也很多,但由于栖息地破化、无辜滥杀、过度捕捞等,在这些曾经的分布区现在已难觅踪影,因此,美国人正试图将鳄雀鳝重新引入位于田纳西和伊利诺斯之间的河流中,以控制入侵的四大家鱼(

Webber 2016

[34]

)。

图9 1910年在密西西比的月亮湖(Moon Lake)捕获的鳄雀鳝(图片来源:Wikipedia)

而在长江中下游干流中,四大家鱼的资源量却迅速衰退,因在长江干流中,食物极为匮乏,但这种衰退通过食物链影响顶级消费者(如白鳍豚和江豚)的威胁远大于四大家鱼自身的物种维持问题。

6. 物种灭绝——孑遗当先

孑遗物种容易灭绝。孑遗物种,也称为古特有种、残遗种或活化石,大概都是指一些曾经从主要的灭绝事件中幸存下来并保留了过去原始特性的种类或类群,或者指一些在历史时期曾分布广泛但之后大量灭绝现仅残存于局部区域的物种或类群。

6.1 豚的哀嚎——饥饿与误杀

鲸绝大部分生活在海洋中,只有几种淡水豚类,它们可能是在中新世中期偶然地适应了河流栖息地环境而幸运地保存下来,是孑遗物种(Cassens et al. 2000[35])。但是,鲸体型太大,并不适应较小的淡水环境,在淡水中幸存下来的也仅限于世界上的少数大河。

白鳍豚和江豚都是以长江或湖泊中的鱼类为生(刘仁俊1980,佩薰等1980,1985,1997)[36-39]。饥饿与捕捞误杀使白鳍豚灭绝以及江豚濒危。20世纪50年代以来,长江干流的渔业资源量下降了81%(从43万吨→8万吨),这给依赖于这些饵料生物的高营养级动物——白鳍豚和江豚带来了不可估量的影响。20世纪50年代中后期开始的江湖阻隔是干流渔业资源下降的主要原因。河湖关系的改变阻止了湖泊渔业资源对长江干流的补充,而浑浊的干流自身其生态支撑功能极为有限。酷渔滥捕也加速了干流渔业资源的衰退,其对豚类的误杀在可统计的人为致死因素中也高居榜首(华元渝和张建1993)[40],如根据1955-1984年期间白鳍豚的死亡统计,渔用滚钩致死的比例高达48%,很多江豚亦被滚钩误杀(图10)。此外,由于声呐干扰(王丁等2004)[41],不少白鳍豚和江豚也已经惨死在螺旋桨下了(图11)。白鳍豚从1980年的400头左右下降到上世纪末的不足50头,2006年再没有发现任何个体(陈佩薰等1980,周开亚等1982,华元渝等1986,1994,于道平和王江1999,Zhang et al. 2003,Zhao et al. 2008,郝玉江等2011)[37,42-48]。1984-1991年期间,长江中下游江豚种群数量约为2700头,2006年下降到1800头左右,2012年仅有约1040头(张先锋等1993[47],Zhao et al. 2008[49])。白鳍豚在三峡截流之前就基本绝迹了,因此,其绝灭与三峡的影响应该没什么关系。

图10 洞庭湖中被滚钩误杀的江豚

图11 2013年1月8日在镇江扬中的长江江面上,一只江豚被发现惨死在螺旋桨下(图片来源:扬中市渔政监督管理站)

伴随饵料资源量的大幅下降,依赖它们的捕食者——白鳍豚和江豚的种群规模出现类似比例的下降不足为奇,可能本来白鳍豚就更为稀少一些,再加上体型更大,繁殖力更低,只限于在淡水中生活,且更依赖于声呐与外界联系,白鳍豚率先灭绝合乎情理。

像白鳍豚和江豚这样的哺乳动物,对上游并无多少依赖性,但中下游饵料生物资源的剧减,使其种群难以为继,加上捕捞误杀以及螺旋桨致死等,白暨豚几乎灭绝,江豚也危在旦夕。

6.2 鲟道被断——葛洲坝难辞其咎

鲟鱼是古老的冷水性鱼类,譬如在长江中的中华鲟可能就是在冰期由北方向南方扩散而来的。鲟类是介于软骨与硬骨之间的古老鱼类,可能起源于2.45-2.08亿年前的三迭纪,因此也有“活化石”之称(Birstein et al. 1997[50])。中华鲟和白鲟体型巨大,活动空间大,需要到长江上游的金沙江去产卵,特别是中华鲟还要到海洋中摄食(主要食物为底栖动物和小杂鱼)与生长8-14年(余志堂等1986,Wei et al. 1997)[51-52],白鲟也需要大的生存空间,需要到中下游去摄食与生长,葛洲坝的修建就注定了这两种鲟鱼的绝灭之运。分布于中上游且体型较小的达氏鲟虽然情况略好,但未来亦不容乐观。尽管中华鲟和白鲟热爱它们的金沙江,充满着对急流与砾石的渴望,以及对饥饿和遥远里程的藐视,它们终究越不过人类建造的大坝。

中华鲟和白鲟由于葛洲坝的修建而失去了独特的产卵场,现濒临灭绝。中华鲟从大海来到长江,忍饥挨饿1年多,长途跋涉数千公里到达长江上游的金沙江,那里有喘喘急流,河底铺有砾石,亲鱼将它们的卵粘附于砺石或掉落于砾石缝隙之中,之后亲鱼以及孵出的仔鱼再游向大海,仔鱼要在大海中摄食生长8-14年,待成熟时方游向金沙江去产卵,产卵场的范围也相对狭窄(与产漂流性卵的四大家鱼相比)。20世纪80年代初,葛洲坝的建成使性成熟的中华鲟无法上溯到原先的产卵场,一些亲鱼向坝上硬闯,撞得头破血流伤重而亡,另一些则性腺退化重返大海(庄平等2006[53])。在葛洲坝上游留存的少数亲鱼即使产卵也回不到大海,先后饿死。20世纪70年代,长江中的中华鲟繁殖群体尚有1万余尾,1983-1984下降到约2176尾,2005-2007年期间下降到了203-257尾,到了2010年只剩数十尾。

人们曾期待在葛洲坝下会形成新的产卵场(Xin et al. 1991[54],中国科学院环境评价部和长江水资源保护研究所1991 [55]),再现适宜于中华鲟产卵的同样的水文与底质条件,刚开始,确实给人带来过一丝惊喜,但在坝下所形成的新产卵场其规模小得可怜(庄平等2006[53])(图12),根本难以扭转中华鲟衰亡的厄运,中华鲟的种群数量依然在快速衰退。三峡大坝蓄水之后,最近时有停止产卵的现象(吴金明等2017[56]),有人认为是三峡大坝改变了坝下产卵场的温度,使产卵时间推迟,但问题是,推迟也应该产啊。我更愿意相信,当亲鱼的种群密度低到一定的程度时,在坝下产卵场见不到亲鱼产卵也不足为奇。

图12 葛洲坝修建前后中华鲟产卵场的变化(引自:孙璐等2008[57])

中华鲟的产卵场在上游但又必须回到海洋中去摄食与生长,当葛洲坝建成后,它的灭绝就已经注定(Xie 2003[58]),三峡大坝最多只是完成了最后一击。

中国最大的淡水鱼——白鲟(图13)的命运与中华鲟十分类似,它的体型大,活动空间也大,虽然它对大海的依赖性没有中华鲟样强烈,但其活动空间也涵盖了中下游和邻近海域。它在长江中以鱼为生,每年春季上溯到四川省泸州以上江段产卵,集中于江安县附近的长江河段和宜宾柏树溪附近的金沙江河段,那里水流较急,底质多为岩石或鹅卵石(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976,刘成汉1979,邓中粦等1987)[9,59-60]。白鲟显然无法在葛洲坝上江段中平安地生存,无法忍受生存空间被如此大范围地压缩,在葛洲坝下也没有发现新的产卵场(中国科学院环境评价部和长江水资源保护研究所1991[55])。现在,白鲟已难觅踪影。

图13 世界上最长的淡水鱼——白鲟(Psephurus gladius)(图片来源:黄宏金等)

达氏鲟属淡水定居型鲟种,主要以底栖无脊椎动物为食,体型比中华鲟和白鲟要小得多,活动范围也主要在中上游(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[7],庄平等2006[53]),性成熟个体上溯至长江上游的重庆至宜宾江段繁殖,卵粘着在石砾滩底上发育(鲁雪报等2012[61])。达氏鲟比中华鲟和白鲟的生存状态要略好一些,但也是处于极危状态。

总的来看,在上游水流湍急的石砾滩底上产粘性卵的大型鱼类(如中华鲟、白鲟、达氏鲟、胭脂鱼等)其产卵场具有不可替代性,似乎难以在葛洲坝下形成或形成足够规模的新产卵场,可能没有或没有足够规模的砾石底质能满足卵附着等方面的需求。这些鱼自葛洲坝建成以来就开启了绝灭之旅。

6.3 其它孑遗物种

鲑也是冷水性鱼类,体型一般也较大,它们多是在海洋中肥育,但成熟后都需要在淡水中繁殖,只有少数陆封型种类(这也表明它们并不太适应纯淡水的生活)。因此,鲑一般需要很大的活动空间。在长江上游分布的虎嘉鲑和秦岭细鳞鲑是海产遗留种(祁得林等2009a[62]),成鱼均主要以鱼类为食(申志新等2005[63]),它们是冰期自北方南移的冷水性残留种,冰期结束后,它们选择了停留在海拔较高、水温较低的河流中,并生存了下来,成为了陆封型物种。虽然它们能够完全在淡水中生活,但它们的生存空间有限,容易被人类活动所压缩(茹辉军等2015[64],吴金明等2017[65]),乃至走上灭绝之道。川陕哲罗鲑在1960年以前数量较多,是产区的一种大型经济鱼类,最大个体可达50 kg,仅1971年玛柯河地区的捕获量就在2500kg以上,但目前在四川、陕西境内已经绝迹,青海省玛柯河成为其唯一分布水域,数量极为稀少(李柯懋2007[66])。

亚口鱼科鱼类绝大部分都生活在美洲,仅1种(胭脂鱼)生活在长江,表明亚洲并不是它们的宜居之地,据说历史上从非洲扩散而来的胭脂鱼在亚洲大部分已经灭绝了。因此,长江的胭脂鱼也是一种残留种。胭脂鱼主要以底栖无脊椎动物为食,亦需要上溯到长江上游的金沙江等河段中产卵,之后需回到中下游去生活(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[9])。与鲟鱼一样,葛洲坝的建成就切断了它的生殖洄游通道,在坝下虽形成了新的产卵场,也阻挡不了野生种群不断下降的趋势。胭脂鱼曾是长江上游的重要经济鱼类之一,如据1958年宜宾市渔业社的统计,在岷江的渔获物中,胭脂鱼占总产量的13%(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[9]),但到70年代葛洲坝水利枢纽建成以前,胭脂鱼资源量就已明显减少,70年代中期已降至2%(邓中粦等1987[60]),葛洲坝截流后,上游的胭脂鱼几近绝迹。

鲱形目鱼类也是古老而原始的真骨鱼类,90%以上都生活在海洋,因此,淡水并不是它们适宜的生存之地。鲥是一种洄游性鱼类,主要以浮游生物为食,虽不能上溯到长江上游去产卵,但亦在鄱阳湖上游的河道中产卵(湖北省水生生物研究所鱼类研究室1976[9],刘绍平等2002 [67])。赣江平流梯级枢纽工程的兴建,阻断了鲥鱼的产卵洄游路线,加上经济价值高,人们对其疯狂捕捞,这些导致了鲥鱼种群数量的急剧下降。长江鲥鱼的产量在20世纪60年代约为309-584t,80年代产量下降到12-192t,1986年仅12t,已不能形成鱼汛(刘绍平等2002[67])。

除了鲥以外,上述濒危动物都是大型种类,都需要巨大的生存空间来完成生活史,生境的片段化往往给它们带来灭顶之灾。这些水中的巨无霸纷纷走上灭绝之道,演绎与很多大型陆生哺乳动物相似的命运。它们在进化上过于复杂化,牺牲了对生存环境波动(特别是强烈人类活动干预)的可塑性,容易走向绝灭之道(谢平2013[68])。

7. 即将失守的最后阵地——洞庭湖和鄱阳湖

长江多年(1951-1983年)平均实测年径流量8956 X 108 m3(汤奇成等1998[69]),约占全国总径流量的37.7%。位于长江中游的洞庭湖和鄱阳湖是我国最大的两个淡水湖,其库容十分巨大——洞庭湖167.0 X 108 m3,鄱阳湖149.6 X 108 m3,它们多年平均径流量分别为3126 X 108 m3和1460X 108 m3(姜加虎和窦鸿身2003[70]),占长江年经流量的52%。根据1953-2012年的统计资料,洞庭湖四口多年平均径流873亿m3,占洞庭湖总径流量的30.8%(梁亚琳等2015[71])。三峡大坝运行前(1990-2002年),鄱阳湖平均倒灌5.15天,倒灌量12.83 X 108m3;三峡蓄水初期(2003-2008),平均倒灌15.83天,倒灌量35.91 X 108 m3,三峡水库175m试验性蓄水(2009年)以来,平均倒灌至2.14天,倒灌量仅1.46 X 108 m3(王雪等2017[72])。因此,从与长江的生态联系来看,像四大家鱼这些产漂流性卵鱼类的幼鱼现在已很难在洪水季节进入鄱阳湖,从这种意义上来说,对长江干流渔业资源的影响可谓雪上加霜。

两湖曾经都是我国特有的淡水豚类——白鳍豚的故乡,白鳍豚的模式标本还采自洞庭湖(陈宜瑜和陈炜1975[73]),也是江豚的重要栖息之地。中国科学院水生生物研究所等部门对洞庭湖和鄱阳湖的江豚进行了多轮的现场考察,20世纪90年代以来,两湖中的江豚数量在85-200头的范围内波动(张先锋等1993,肖文和张先锋2000,刘磊等2016)[49,74-75],表明三峡截流并未引起两湖中江豚数量的明显降低。

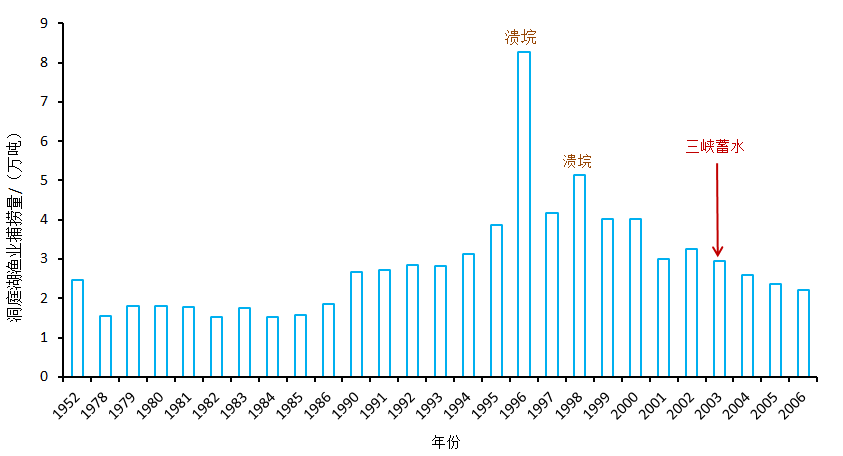

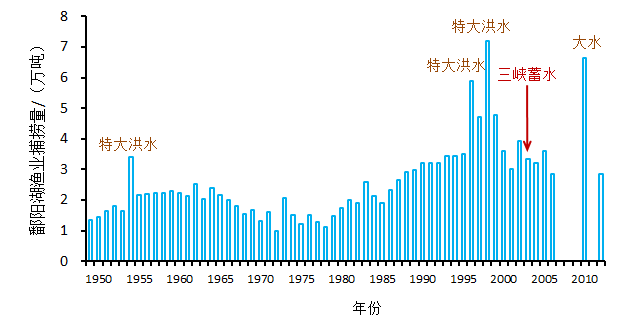

20世纪50年代以来,洞庭湖的鱼产量并未呈现系统性的衰退现象,虽然湖泊面积由所下降(1958年3141 km2→1995年2625 km2)。除1996、1998年溃垸因素,捕捞量较高外,洞庭湖鱼类捕捞量绝大多数情况下在2-4万吨之间徘徊,多年平均约为3.3万吨(图14)。与洞庭湖类似,鄱阳湖的鱼产量也在2-4万吨之间徘徊,而且20世纪90年代之后比1950s-1980s更高(图15)。这与长江干流的资源量从1954年的43万吨下降到2011年的8万吨有着天壤之别(图16)。同样都是酷鱼乱捕,为何两湖与长江干流渔业资源的走势如此天壤之别呢?依笔者之间,这恰好说明,酷鱼乱捕可能不是长江干流渔业资源衰退的主因。

图14 洞庭湖渔业捕捞量的历史变化(根据湖南水产部门的统计数据绘制而成,见:廖伏初等2002、李红炳和徐德平2008以及李杰钦 2013[76-78])

图15 鄱阳湖渔业捕捞量的历史变化(根据江西省渔政管理局的数据绘制而成,见:钱新娥等2002、黄晓平和龚燕2007、吴斌等2014[79-81])

图16 长江干流渔业捕捞量的变化

自2003年起,农业部在长江干流、一级通江支流和鄱阳湖区、洞庭湖区分段实施了春季(4~6月)禁渔制度后,并开展增殖放流活动,最近有学者建议在长江休渔十年,这些——都值得赞赏,但这可能还无法迅速扭转局面,因为过度捕捞并不一定是长江鱼类资源大幅衰退的主因,因此,即便是在长江干流休渔十年,未必能够恢复长江干流的鱼类资源量,因为20世纪50年代以来的江湖阻隔使支撑长江鱼类的有效湖泊面积减少了76%,而干流的饵料稀少。

洞庭湖和鄱阳湖是目前在长江中下游仅存的与干流保持自然的自然湖泊,虽然它们仅占20世纪中叶长江中下游总湖泊面积的24%,但对现在干流渔业资源的维持依然起着十分重要的作用,它们如果被阻隔开来(图17),长江干流的渔业资源将进一步衰退,可能会引发新一轮的链式灭绝效应。虽然鄱阳湖湖控工程提出了“建闸不建坝,调枯不控洪,拦水不发电,建管不调度,江湖两利,动态调控”的口号,并承诺汛期4~8月闸门全开,江湖连通,只是在汛末对湖区水位进行节制,缓解湖区水位下降过快导致的问题。依笔者之见,这只是考虑了鄱阳湖对水的截留,但问题是无论如何调控,必定会改变原有的江湖关系和水文节律(虽然有一定的波动性),江水倒灌不可能改善,而只会更加困难,事实上,2009年以后每年平均就只有2天的倒灌(王雪等2017[72]),湖控工程的实施可能使倒灌彻底消失,鄱阳湖对长江干流渔业资源的补给作用可能因此而进一步削弱。

图17 拟建的鄱阳湖水利枢纽效果图

陈家宽等(2017)[82]批评道:“用工程措施解决问题,无异于头痛医脚,并将造成不可预计的生态风险。修建鄱阳湖水利枢纽工程的必要性在哪里?究竟是‘为’生态,还是‘伪’生态”?在笔者看来,这可能是一种负薪救火的方法!正如利奥波德(1997)[83]所言:“我们的自大和完美的社会,现在就像一个忧郁病患者,它是那样为其自身的经济健康而困扰着,结果反而失去了保护其健康的能力”。

湖南省也正式提出了在东洞庭湖的出口河段(君山至城陵矶)建设岳阳综合枢纽工程的方案(图18),其理由也是因为三峡工程使洞庭湖枯水期提前以及枯水位下降等带来的问题,如果该工程实施,洞庭湖的面积将从现在的2600 km2增加到4100 km2,总装机容量20万千瓦,年枯水期发电量4.8亿千瓦时。这居然被称之为洞庭湖生态建设的“龙头工程”。以笔者之见,洞庭湖枢纽比鄱阳湖枢纽的生态危害更大,不仅因为它的强控制性,而且因为洞庭湖对长江生物多样性的支撑比鄱阳湖更为重要。如果两湖相继建闸,江豚将失去两个最重要的栖息之地,将很快灭绝。

图18 拟建的岳阳综合枢纽工程效果图

8. 灭绝——无法阻挡?

8.1 王牌纷纷倒下

从历史起源和生态学的双重视角来看,以水利工程为主的人类活动对长江水系的生物多样性产生了显著的负面影响,通过累积的方式使这种负面效应得到了致命的显现。特别是,一些孑遗物种的生态位被压缩,或生态廊道(如繁殖洄游通道)被阻断,它们完成生活史所需的时空完整性以及生态过程完整性受到了损伤,长江水系的生物多样性总体承载力明显下降。

旗舰物种——白鳍豚已经功能性灭绝,已经不可能有任何复活的幻想。旗舰物种——江豚也处在灭绝的边缘,因为长江中下游由于江湖阻隔与过度捕捞导致其适口的饵料资源过于稀少,虽然迁地保护也许能阻止其快速灭绝,但由于中下游干流的渔业资源不可能有根本改观(除非大量拆除导致江湖隔离的节制闸),因此,江豚的前景不容乐观。如果江豚真的仅限于淡水生活,它们的灭绝可能也只是时间的早晚问题。旗舰物种——中华鲟和白鲟的灭绝已不可避免,因为它们的产卵场已无法在坝下有效复制,葛洲坝和三峡大坝也不可能拆除,而通过人工的方式来完成其生活史也不大可能。胭脂鱼因为个体相对较小,人工饲养也比中华鲟和白鲟容易,人工繁殖也比较容易,因此,比鲟鱼的前景相对乐观。

8.2 水坝是祸首,酷捕是帮凶

水利工程对长江干支流豚类和一些珍稀濒危鱼类生存的打击是毁灭性的,50年代开始的江湖交汇处节制闸的建设(加上酷渔滥捕)导致了白鳍豚和江豚的衰亡,葛洲坝的建设导致了3种鲟鱼、胭脂鱼的衰亡(三峡大坝只是起到了雪上加霜的作用),上游水电建设加上酷渔滥捕导致了冰期遗留种——虎嘉鲑和秦岭细鳞鲑逐渐走向衰亡。

长江流域的特有鱼类主要分布在上游水系,它们基本都是适应激流环境的种类,有些还要进行迁徙(或长或短),已建成的数以万计的水电站对许多鱼类栖息的水文情势带来了不可逆转的巨大改变,阻断了不少鱼类的迁徙通道,很多鱼类的栖息地被片段化,生存空间被大大压缩。

酷鱼乱捕对物种濒危的影响有些是直接的,有些是间接的。几乎所有濒危物种都曾是人类猎杀的对象,有些后来虽然被禁止猎杀,但也免不了被误杀,譬如,中华鲟虽然已十分稀少,但还是时常被渔民误捕(图19),因为是被网误捕,抢救及时还救了一命,如果是滚钩,就必死无疑了。在长江以及两湖中酷鱼乱捕现象严重,导致鱼类资源小型化(群落结构低龄化),这使得产漂流性卵的大型鱼类的资源不断衰竭,而在干流中这意味着豚类等的适口饵料大幅减少了。

图19 2014年11月15日,湖北新洲渔民用3层流网误捕了一条长3.3米,重700多斤的中华鲟,年龄在15至20岁,闻讯赶来的专家正在为其体检与救治(图片来源:向军)