2017年3月20日浙江杭州七院睡眠障碍症疗中心,患者接受慢性小脑电刺激治疗

科技发展与消费主义致力于解决睡眠问题的同时,也制造着睡眠问题。

睡眠是一件孤独、不可分享的事吗?也许它曾经是,但在如今这个被科技和消费主义包围的时代,只要你有智能设备相伴,你就不是一个人在睡觉——算法无时无刻不在观察你,企业家借助观察所得的大数据,亲切地戳中你的痛点,精确指引出消费的方向。

有人戏称,现代人对睡眠的焦虑和重视程度,以及在此基础上构建的庞大的产业体系,几乎可用“睡眠邪教”来形容。睡眠焦虑的种种现代解决方案背后,支撑起睡眠产业的究竟是哪些迷思?或许,真正值得人类忧虑的,不只是“睡不着”的问题。

被数据定义的睡眠

高嵩清楚记得,他第一次以创业者身份报名CES(国际消费电子产品展)是2016年初,他和搭档竹东翔创立的“蜗牛睡眠”刚成立一年。那时候,展会上最火的是无人机、3D打印、VR技术,而他们被分在大健康类,与健康健美有关的产品挤在一片。今年年初再去,曾经风光一时的那些名词热度降低,但他们从大健康里单列出来,在“睡眠科技(Sleep Tech)”专区有了一席之地;预定明年展会时,他发现睡眠科技区展位又扩大了三倍,随之而来的是数量激增的竞争者。

每个迹象都预示着睡眠产业向上走的趋势,这让高嵩感到满意。他们原想做智能枕头,歪打正着,与之配套开发的睡眠App比枕头更早赢得了市场——据公司数据,作为中国手机软件市场睡眠类应用下载量第一的App,从2015年8月19日上线至2017年7月底,蜗牛睡眠的总下载量已近1000万,日活数达到56万。

和运动手环、记步等时下流行的健康数据监测产品一样,睡眠App将用户的生活习惯解析为各项指标与数字,只不过这次瞄准了睡眠质量评估。以蜗牛睡眠为例,从躺床按下“开始睡眠”,到第二天起床,只要手机放在枕边床垫上,醒来睁开眼,用户就会看到一个按时间横轴展示的深浅睡眠图表和一串数字——包括入睡时间、从入睡到睡着花了多久、睡眠总时长、环境噪音分贝数、深睡及浅睡时间、夜醒或做梦时长、翻身次数。基于所有这些数据,用户的睡眠经过软件内置算法的运算得到一个综合评分。

也就是说,截至2017年7月,中国至少1000万人尝试用数据解析自己的睡眠,每天约56万人将睡眠交给算法,并像参加考试一样关注自己昨晚的睡眠得分。可以推断,实际数字要比这个多得多:且不提市场上众多其他同类软件,哪怕你没有刻意下载睡眠类App,手机内置的健康数据监测软件也已经“贴心”地记录你很久了——连你自己都忘了是什么时候点过“允许”。

2017年1月3日美国拉斯维加斯,2017年国际消费电子展(CES),工作人员展示一款名为2breathe的帮助睡眠的传感器腰带

早在10年前,《连线》杂志首任主编凯文·凯利、技术专栏作家加里·沃尔夫就提出了“量化自我”(Qualified Self)的概念。在一次主题为“数据化的自我”的TED演讲里,加里·沃尔夫用一连串数字介绍了他的前一天:6点10分起床,0点45分睡觉,夜间醒来1次,心率每分钟61下,血压127/74,锻炼了0分钟,摄入600毫克咖啡因,0毫克酒精……饮食和健身要计算卡路里,身材胖瘦靠BMI指数衡量,睡眠质量由算法评分。其实这种量化逻辑早已有之,只是随着感应器、芯片技术和算法的优化,科技已超越人类感官的局限,在人类无法知觉之时继续行使监测功能。

监测睡眠不是多复杂的技术。据蜗牛睡眠CTO竹东翔介绍,市面上睡眠类App常见的监测方法无外乎以下几种:利用手机内置的加速传感器监测身体运动,利用麦克风捕捉呼吸频率,超声波无线探测身体微运动,或用红外传感器测量脉搏。蜗牛睡眠采用的是前两种,利用体动判定用户处于深睡、浅睡或清醒的不同状态,麦克风录下波段异常的鼾声或梦话。

近期实验结果显示,蜗牛睡眠的监测数据准确度平均在76%左右。在竹东翔看来,这对一个手机App来说已经很不错了。面向大众市场的个体家用式睡眠监测软件,精确度自然不比医疗级专业监测设备。而且空有数据说明不了什么,如何解读和评价数据,才是用户真正关心的问题。

解读和评价需要客观标准:什么是“正确的睡眠”?

睡眠是问题,还是“被认为”是问题?

是否存在所谓正确、普适的人类睡眠作息习惯,这个问题受到一些学者的质疑。

弗吉尼亚理工学院历史学家A.罗杰·艾克奇在《白昼将尽:旧时代的夜晚》中对前工业时代的夜晚与睡眠作了一番社会历史图景的研究,以从中世纪后期到工业革命发生前西方社会的旅行札记、书信、文学作品、法庭记录、歌谣、习语等大量历史资料为基础,重构出当时的夜生活——他认为有充分证据显示,在爱迪生发明电灯前,人们习惯的作息方式是两段式睡眠。

所谓两段式睡眠,即在日落之后的夜晚时间里,睡眠是被分为前半夜和后半夜两段的,两段睡眠间有约一到三小时的清醒时间,大概在午夜1点到3点,人们可能会祈祷、与家人聊天、看书、冥想、思考、写作以及做爱。当时的英文文献中,也出现了许多“第一段睡眠”“第二段睡眠”的描述,而法语“premier sommeil”、意大利语“primo sonno”、拉丁文“primo somno”这些指称“第一段睡眠”的短语,都佐证了分段睡眠在当时的欧洲普遍存在。在凯伦·埃姆斯利《一分为二的睡眠》对此书的介绍中,午夜的短暂清醒,是一段安静的、最接近与神交流的时光,但随着电灯的发明,黑夜逐渐被侵占,第一段睡眠就此终结。

这意味着,现代人认为自然的、最正确的作息时间,有可能只是一种社会文化建构,如社会学家西蒙·威廉斯所说,睡眠是“透视社会世界的一个窗口”。2002年,卡罗尔·M·沃斯曼与梅丽莎·K·梅尔比曾发表文章,从跨文化及人类生存演化视角对人类睡眠历史进行梳理,发现尚未被现代时间概念“洗脑”的人类远祖作息时间相对灵活,也经常会夜醒,但他们并不将其视作“睡眠问题”;恰恰相反,睡得太沉才可能是最大的困扰——那样会大大提高在毫无知觉的情况下被入侵掠食的危险。按进化论观点,反而是睡眠轻的那类人更容易把自己的基因传递下去。

2015年,学者甘地·叶提思等人在坦桑尼亚、纳米比亚、玻利维亚的原始部落进行了睡眠研究,探究人在进入现代社会之前是如何睡觉的。结果表明,原始部落人们的睡觉时长约5.7至7.1小时,与现代人没有本质不同。

最大的不同是,从前没有一个人抱怨失眠问题。

睡不好的“墨菲定律”

婴幼儿睡眠咨询师王石云月遇到过这样一个新手妈妈,对方极焦虑地告诉她,自己孩子七个月大,睡眠问题非常严重,每天夜醒七八次。按惯例,王石云月让她用涂睡眠时间表的方式,记录孩子每天的睡觉和苏醒时段。拿到家长的反馈,王石云月被其记录的详细和精确惊到了:比如,6点38分起床,凌晨1点21分夜醒,吃左边奶三分钟,吃右边奶五分钟……焦虑全透过数字写在纸上。

婴幼儿睡眠咨询师王石云月

“甚至在某些夜醒的点,她是会在‘期待’这些,就知道这些不好的事一定会发生。然后真的会发生,有点墨菲定律那种感觉。”王石云月形容这位新手妈妈的心态。再深聊下去,王石云月发现,这位妈妈所理解的“夜醒”,有时根本只是“孩子翻了一个身”。翻身本是正常现象,但由于孩子翻身带来了“可能是夜醒”的不安,该新手妈妈常对孩子的睡眠进行干预,反而把孩子吵醒,于是夜醒成了事实。

“有时候真的会觉得,不是孩子睡不好,是家长不相信孩子可以自己睡,控制不住要去抱哄。”

这在西方婴幼儿睡眠的跨文化研究中也得到了验证。阿维·萨德与约迪·明德尔等人2011年发表的论文比较了西方社会与亚裔社会中父母对孩子睡眠问题的感知,结果显示,后者认为孩子有睡眠问题的比例是52%,其中17%认为问题严重,显著超过前者26%(其中2%严重)的比例。

对婴幼儿来说,究竟怎样才称得上睡眠问题?王石云月倾向的判断标准是,当孩子的睡眠已经影响到大人了,就应当寻求帮助。实际上,她也曾是因孩子的睡眠而濒临崩溃的新手妈妈。有人曾打趣说哺乳期的妈妈是“24小时型人”,与常见的作息节律分类“晨型人/夜型人”不同,妈妈们“不需要睡眠,全靠一口仙气吊着”。新生儿父母,在责任感的召唤下成为睡眠剥夺最严重的群体之一。

接触专业的婴幼儿睡眠知识后,她开始反思“一切以孩子需求为重”的家庭观——若大人因睡眠剥夺无法保持平和的情绪和良好家庭氛围,孩子不可能不受影响。她相信孩子也不过是家庭成员中的一份子,只有每个成员的重要性平等,才可能真正彼此尊重。

而王石云月接手的案例里,除了新手妈妈因经验知识不足导致的失措、占比低的病理性睡眠问题外,大部分都掺杂着家庭和教养方式、社会观念等因素。复杂的大家庭关系、不同代际共同育儿带来的观念冲突,有时也会影响婴幼儿睡眠,这些在西方社会鲜有机会处理的问题,在中国尤为明显。

让她印象尤深的一个案例是,咨询对象表示孩子已经两岁了,但仍无法独立入睡。听起来像是孩子不够独立,了解细节后才知道,哄孩子入睡的只能是外婆,只要外婆不在不哄,孩子就大声哭闹拒绝入睡,任爸爸妈妈谁哄都无济于事。随着咨询深入,曾经的亲子中断、家庭成员的矛盾、小户型对居住安排的影响等问题逐渐显露出来。这时,在睡眠咨询之外,教养咨询的引入也相当必要,王石云月尝试通过家庭会议、重建睡前程序等方式,让孩子与父母恢复连接。

为期21天的咨询后,结果未能让王石云月满意——孩子还不能完全独立入睡。但家长是基本满意的,至少孩子已经愿意让妈妈哄了,有时妈妈不哄也可以自己睡。单要改变睡眠习惯,21天或许足够;但要修复亲子关系,又岂是一朝一夕的事。就像她曾告诉那对父母的:“你用多少时间把孩子推出去,你就需要多长时间才能把孩子拉回来。”

正是在这种家庭关系复杂的案例中,王石云月意识到,这或许是她作为睡眠咨询师无法轻易被机器和数据取代的地方。

活在24/7的现代社会

回溯历史上人类对睡眠的认识,其实是相当有趣的:在古希腊,人们认为睡眠是一种“中毒现象”,罪魁祸首是“白天活动时体内产生的代谢产物”;15、16世纪,有人提出睡眠是一种“大脑暂时关闭的状态”,原因是“血液冲到脑部,对大脑造成压力”;直到20世纪,被誉为“现代睡眠研究之父”的克莱特曼将脑电波应用于睡眠研究,发现了快速眼动睡眠期(REM),睡眠才真正成为一种科学。

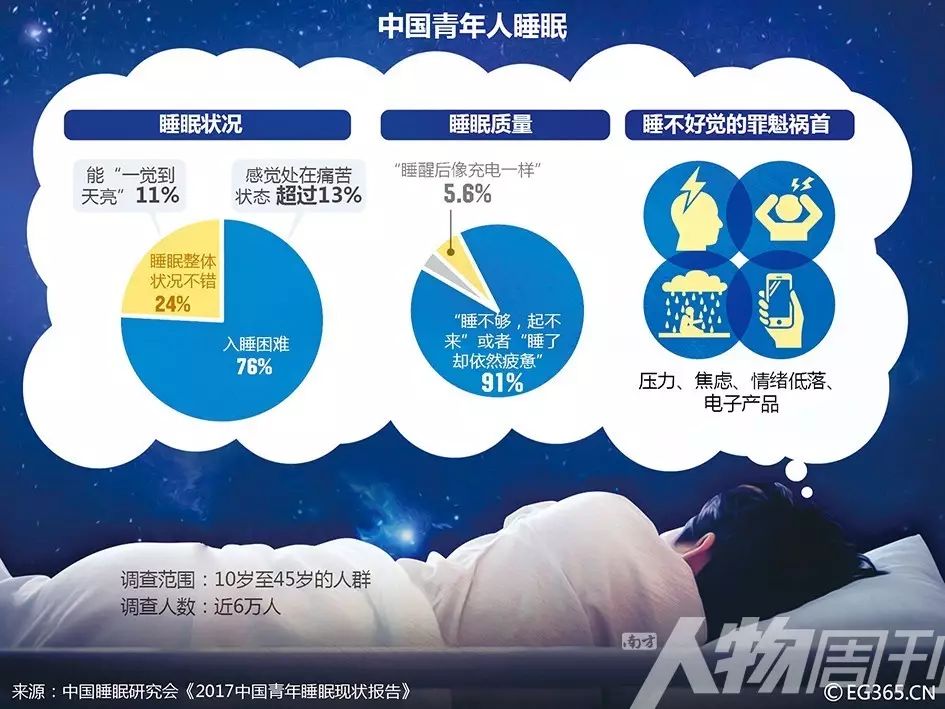

来源:中国睡眠研究会《2017中国青年睡眠现状报告》

但某种程度上,正是科学提供的理论和数据,助推了消费主义的睡眠迷思。人类或许从未像今天一样把睡眠看得如此重要:从眼罩耳塞、枕头床垫床单床套,到褪黑素、脑电睡眠仪、熏香、助眠喷雾、睡眠饮料,再到各类白噪音软件、助眠音乐、睡眠质量监测软件、睡眠咨询师、睡眠宝典书籍、睡眠社交,甚至在网络社区上,消费者评测各类助眠产品,给出关于品牌和挑选方法的建议。消费主义的思路擅长把问题转化为商机,于是,市场在科技的支持下提供各式各样的睡眠解决方案——这是个看起来完美的商业闭环。

可睡眠问题真能因此迎刃而解吗?在以上种种消费情境中,与其说消费者购买的是产品,不如说是解决问题的期许和可能性;至于问题最终能否解决,因人因情况而异。在睡眠产业的创业者身上,悖论最为突出:高嵩不无自嘲地说,自己本来睡眠没问题,创业后便睡不好了——“做睡眠的人自己却睡不好觉。”

睡不着的焦虑,被科学佐证和消费主义二次强化,皆强调同一种“科学正确的睡眠观”:睡眠很重要,要在合适的时间入睡,保证充足的睡眠时间——最终目的却是“睡得更少但也能睡得好”的高效人生。

市面上的睡眠宝典书籍中,“如何让你的睡眠更高效”之类的推荐语频频出现。蜗牛睡眠初创时的品牌标语也叫“让你的睡眠有效率”,这是高嵩的想法。后来,这个标语被公关团队建议改成了“不止美梦”,尊重团队专业意见的他还是有些不理解:“原来那个有效率,不是挺好的吗?大家都在追求高效的生活嘛。”

2010年的TED演讲里,加里·沃尔夫将“量化自我”的趋势解读为“更好地了解自我”,并随之引出“如何更高效地生活”的话题。但在社会人文领域,这被视作现代主义者对于效率和生产力的迷思、用科技掌控一切的幻想,因此受到批判。英国学者戴维·莫利在《传媒、现代性和科技》中对这种“科技控制憧憬”进行反思,认为“科技手段在解决现存问题的同时又引发了新的问题”。北大新闻与传播学院的学者王洪喆对此也不乐观:

“睡眠问题是个现代问题。它在前资本主义社会有更丰富的形式和内涵,比如中世纪人的两段式睡眠,但这些多样性在当代量化睡眠的评价体系中都是睡眠效率低下,睡眠的失败。在量化系统中,睡眠时间变成一个需要精确控制和监控的劳动力再生产过程,睡眠的低效意味着劳动时间的减少和低效,意味着在资本主义制度下雇佣劳动者的失败。量化自我管理成为了自我剥削和榨取效率最大化的过程。”

王洪喆的观点,正是乔纳森·克拉里在《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》一书中的主要观点。现代睡眠焦虑引发的所谓“睡眠革命”的群体消费行为,在华威大学医学院“睡眠、健康与社会”研究团队看来,未免有些小题大做:“真正的睡眠革命,应当是针对贫穷、底层劳工、恶劣居住环境、暴力、心理疾病等问题发起的反抗运动。”

当19世纪初欧洲机械表被广泛使用,19世纪晚期爱迪生改进了电灯,历史车轮一旦转动起来,被现代社会裹挟的人注定无法超脱所处的时代。朱迪·迪恩为该书撰写的推荐语描述得很精准:一周7天、每天24小时的“24/7式生活”里,“资本主义每时每刻都在操控我们的生活,睡眠作为最后的抵抗,也难逃被终结的命运。”

但我们真的有必要这么悲观吗?至少,面对病理性睡眠障碍,大数据带来的病情初筛功能确有用武之地。就连尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》中谈及数据主义的未来时,也不敢轻易下断言,而是以三个问题结束了全书论述:“生物真的只是算法,而生命也真的只是数据处理吗?智能与意识,究竟哪一个才更有价值?等到无意识但具备高度智能的算法比我们更了解我们自己时,社会、政治与日常生活将会有什么变化?”

面对未来,所有人都只能怀揣疑问,保持谦逊。

(参考资料:《新知·黑夜与睡眠》、乔纳森·克拉里《24/7:晚期资本主义与睡眠的终结》、戴维·莫利《传媒、现代性和科技——新的“地理学”》、尤瓦尔·赫拉利《未来简史》、戴维·纽曼《欢迎光临社会学》、台湾自然科学博物馆“睡眠特展”(2011年4月至10月)、刘振声《“量化自我”——从数据化个体的角度重新审视“大数据”》、Garol M Worthman, Melissa K Melby. “Toward a Comparative Developmental Ecology of Human Sleep” / Sophie McBain. You snooze, You lose: Why Sleep is Back on the Agenda / Gandhi Yetish et.al,. Natural Sleep and Its Seasonal Variations in Three Pre-industrial Societies / Avi Sadeh, Jodi Mindell, Luis Rivera. “My child has a sleep problem”: A cross-cultural comparison of parental definitions. )

本刊记者/邱苑婷 发自北京 实习记者/段弄玉 崔健一

编辑/周建平 [email protected]