这些

年来,在我出版的那么多外国作家当中,科尔姆·托宾是与我联系最密切的。这十多年来托宾作品的持续出版使得中国读者在谈到爱尔兰当代作家时可能首先想到的就是他,当然这两年像萨莉·鲁尼这样的新兴爱尔兰作家的作品也开始陆续出版,进入了中国读者的视野。

托宾今年65岁,目前是哥伦比亚大学英文系教授,我认识他时,他五十岁左右。我最早了解到托宾是在2006年左右,当时我在九久读书人工作。上海译文出版社的《外国文艺》杂志有一个介绍海外新书的栏目,现在是译文出版社副总编的黄昱宁和她的同事当时向我约稿,我又邀请了一些译者朋友加入,其中包括复旦外文系的柏栎,她说想要介绍一位名叫科尔姆·托宾的爱尔兰作家,因为她看到国外报刊有不少书评在谈论,托宾写亨利·詹姆斯的小说《大师》。

她读了《大师》的部分章节之后觉得这本小说很有意思。这本书入围了布克奖短名单,在当时的英语文坛很有影响。而且英国作家戴维·洛奇也写了一本关于亨利·詹姆斯的长篇小说《作者,作者》,两本小说内容的撞车引起了英语文坛的很多讨论与比较。柏栎主动请缨,愿意翻译这本小说。于是我决定买下这本书的版权。该书中文版在2008年出版,我与托宾12年的合作与友谊从此开始。

科尔姆·托宾

从2008年《大师》的出版开始,几乎每隔一两年就会有托宾的作品出版,包括长篇小说、短篇小说集、文学评论集,旅行随笔集。总的来说,托宾的作品在英文世界和中文世界的出版几乎是同步的。

在这十几年间,托宾也四次访问中国。我每次都全程安排他的行程,见了众多媒体记者,和中国作家也建立了友谊,他和王安忆、苏童、毕飞宇和阎连科都有过交流,还去过一次台北。因此这些年来中国的读者对他的作品越来越熟悉,这份熟悉是逐步积累起来的。

01

将国外作者引入国内翻译出版,要有什么判断准则?

在我做编辑的这十六年里,我和托宾建立了非常深厚的友谊。除此之外,其实我还有很多其他喜欢的作家,比如莫迪亚诺,还有如美国作家保罗·奥斯特、法国作家勒克莱齐奥以及西班牙作家哈维尔·马里亚斯、略萨等。

对我来说,决定一个作家要不要出版,首先要对这个作家的作品有认识。其实并没有什么固定的标准,每个作家的风格都不一样。最重要的是你要欣赏这个作家,你要有比较杂的口味,能够欣赏不同的风格。

像莫迪亚诺的小说,从最早我出版策划的《青春咖啡馆》开始,我就很喜欢。出版《青春咖啡馆》的时候,出于对这部作品的喜爱我们做了很多的努力,然后就会发现有越来越多的读者喜欢他。在他获得诺贝尔文学奖之前,《青春咖啡馆》的译者金龙格就已获得了法国大使馆主办的的傅雷翻译出版奖。

这本书成功之后,莫迪亚诺的法国出版社伽利玛也向我们问过他的其他作品。我就去上海图书馆借阅了他以前在中国出版过的几本小说,包括《一度青春》《八月的星期天》《凄凉别墅》等。读了以后都很喜欢。他的作品比较讲究氛围的塑造,故事可读性很高。

因此对我来说,一旦认定一个作者是我喜欢的,我就愿意投入精力,把我的热情传递给读者。相比于有的出版社出版了一个作家的一部作品之后因为销量不佳而不再考虑作家的其他作品,我更倾向于一直出版这个作者的作品。

长远来说,你是在陪伴这个作者在中国成长,因为他在中国还没有与外国相当的知名度。对于编辑来说,需要付出努力,为他培养读者,把你对这个作者的热爱传递给大家。我认为最重要的是一开始要谨慎,考虑周全,决定出版与否,一旦你认定这个作家是值得出版的,就要付出努力并坚持下去。当然前提是你在出版社的工作是稳定持续的。

02

翻译、出版“出版人书系”是很好的一种自我教育

除文学作品之外,出版与出版人相关的图书其实也是一种自我教育。以前,编辑部的管理是较为平面的,每个编辑只是做自己手头的事情。由于没有资深编辑的教导,在我28岁刚刚开始做编辑的时候是比较茫然的,不知道怎么着手,就在那时我在上海外文书店发现了《我与兰登书屋》这本书,这本书曾在九十年代由北京三联书店出版过。我买了英文版读了以后特别喜欢,它解开了我很多困惑。这本书里对出版这个行业的热情让我感动不已,也让我意识到原来出版是这么有意思的事情,所以我当时就决定要翻译并重新出版这本书。

于是在2004年,我刚开始工作不久,便着手找这本书的版权,费了不少周折解决了版权问题,花了两年左右的时间翻译出版。因为这本书既好读有趣,同时它本身在中国出版界的知名度也较高,因此出版之后很受欢迎。

我当时就发现中国出版界比较缺乏介绍欧美出版业的书籍,他们发达的出版业有一百多年的积累,他们的成功可以给中国出版业带来一定的启示。于是那时就想到可以出版一套关于出版人的传记或者回忆录的出版人书系。

开始寻找选题后,首先找到的就是法国伽利玛出版社的创始人加斯东·伽利玛的传记,还有另一家法国出版社阿尔班·米歇尔的创始人阿尔班·米歇尔的传记,再包括企鹅出版社创始人艾伦·莱恩的传记,还有德国苏尔坎普出版社的前社长翁塞德的《作家与出版人》。

后来有一次,我在北京与理想国的刘瑞琳老师聊天,提到在书店看到一本很不错的传记,那就是麦克斯·珀金斯的传记《天才的编辑》。刘老师马上决定要出版这本书。所以我又接着翻译了《天才的编辑》。巧合的是,《天才的编辑》中文版出版不久就被改编拍成了电影,而且竟有一家中国公司买下了这部电影在中国的发行权,在全国的电影院公映了。因为《天才的编辑》本身就是一部非常优秀的传记,再加上电影的宣传帮助,《天才的编辑》这本书在国内的出版业和普通读者当中都很受欢迎。

由于我翻译出版关于出版人的书,这些年来我搜集了很多关于欧美出版界的图书。当然有些书并没有翻译出版的必要,毕竟读者面挺窄的。但作为出版业的从业者,我很有兴趣去研究。在读书过程中,我经常会遇到罗伯特·戈特利布这位编辑的名字。我慢慢了解到,戈特利布是一位非常重要的编辑,可以说是珀金斯之后美国最重要的文学编辑。因此当中信出版·大方找到我说他们买下了罗伯特·戈特利布回忆录的版权,希望我来翻译时,我一口答应了下来。在过去这两年里,我花了很多时间去翻译这本书,现在这本回忆录《我信仰阅读》终于出了成果。

回过头来说,这些年来我策划翻译出版了这么多关于出版人的图书,我认为这既是我职业生涯中的一种自我教育,也可以给中国出版界起到很好的借鉴和示范作用,因为中国出版业的发展毕竟还不像西方的出版业那样丰富多样。美而言之,我认为做这个工作有一定的使命感。

03

《我信仰阅读》里,戈特利布与他的作者之间的有趣故事

戈特利布于1955年进入美国著名出版社西蒙-舒斯特,担任总编辑助理,用了十二年时间成为出版社总编辑。

在这个过程中,他出版了20世纪最重要的文学经典之一:《第22条军规》。他于1968年跳槽至兰登书屋旗下的克瑙夫出版社,担任克瑙夫出版社第二任总编辑,19年之后的1987年,他被当时拥有兰登书屋和《纽约客》杂志的富豪塞·纽豪斯调去担任《纽约客》的主编。五年后,老板希望杂志变得更活泼时髦,而戈特利布不愿意让《纽约客》失去它原本的面貌。因此老板决定换人,但给了他非常丰厚的退休待遇。

戈特利布在62岁那年离开《纽约客》后,回到了克瑙夫出版社,为他以前的作者编辑新书。从1955年开始到现在,他一直在做编辑;同时他也写了好几本人物传记,除此之外,他还担任纽约城市芭蕾舞团的理事和迈阿密城市芭蕾舞团的理事,出版了许多芭蕾舞方面的书籍,为美国的芭蕾舞事业做出了很大的贡献。

这么多年来他出版了很多作品,即便是在克瑙夫出版社担任总编辑时他也每年都要编辑30本左右的图书。他合作的作家当中有我们非常熟悉的约翰·契弗、托妮·莫里森还有《第22条军规》的作者约瑟夫·海勒、比尔·克林顿、约翰·勒卡雷和《侏罗纪公园》的作者迈克尔·克莱顿等等。

每位作家的性格和风格都不一样,有的作家心思缜密,如约翰·勒卡雷这位作家。在这本回忆录中,我们可以看到他们长期的合作。他与约翰·勒卡雷的相识比较意外,他以前定期去英国出版社拜访,物色英国作者,因此结识了一家英国出版社的版权经理。他与这位版权经理的关系非常好,然而有几年他们失去了联系。

有一年他去英国时,他们重新取得了联系,他应邀去她家里吃饭,才发现她嫁给了约翰·勒卡雷。简单聊了几句话以后,戈特利布就发现约翰·勒卡雷是一个智力超群的人。这顿饭局实际上是一场面试:约翰·勒卡雷要物色新的美国出版社。

于是他们就开始了长期的合作。然而我们在回忆录中可以看到看到,他们俩并没有以一个完美的结局收尾,因为当戈特利布离开克瑙夫出版社去《纽约客》杂志时,约翰·勒卡雷本身对克瑙夫出版社也开始有一些不满,认为出版社不再像以前那样尽力推广他的作品,因此就以戈特利布离开出版社为借口,也离开了克瑙夫出版社。五年后戈特利布回到克瑙夫出版社时他们又取得了联系,约翰·勒卡雷随即跟着他的编辑回到了克瑙夫出版社。

然而几年过去,物是人非。戈特利布发现勒卡雷之后的作品中呈现出反美反犹太的倾向,我们从回忆录中可以看出戈特利布是比较爱国的,同时他也是犹太人,因此他们后来的关系就不像以前那样密切了。

04

外国文学编辑是一座桥梁,联结作家和译者之间的关系

我认为作为一个外国文学的编辑,我们可以做的就是建立起和作者良好的沟通关系,这种沟通关系不仅仅是编辑与作家本人之间的,编辑还要扮演一座桥梁,联结作家和译者之间的关系。

我出版的大多数书都是当代作者的作品,与当代作家合作的一个好处就是翻译过程中若有问题可以随时与作者联系解决。在文本翻译时,编辑可以建立起这种桥梁关系,帮助译者解决文中出现的问题,若译者解决不了,编辑即可与作者核实。

我记得一个有趣的例子就是我在编辑《英国病人》的时候遇到一个问题,译者也解决不了,不明白这个场景到底是怎么一回事,句子从逻辑上解释不通。于是我直接向《英国病人》的作者翁达杰发邮件询问。翁达杰回复说,其实那个场景描写的是书中的人物卡拉瓦乔去德军占领的别墅里偷东西,为了避免被人察觉,卡拉瓦乔假装喝醉说一些胡话,我们之所以看不懂,是因为那是他的酒后乱语。

回到编辑与作者的关系这一问题上,首先是服务关系,我作为编辑提供的就是服务,帮助作者本人以及他的作品扩大影响。除了工作,这种服务还是全方面的。比如说我知道托宾很喜欢艺术,他来中国时我带他去了莫干山路M50的画廊,恰好有一家画廊代理吴冠中的版画他看了非常喜欢。他特意要了画廊的信息,订阅了他们的newsletter。后来有一年年底时,他给我来信说,他在画廊的newsletter里看到他们优惠出售几幅吴冠中版画的消息,请我去帮他买下来。于是我赶紧跑到画廊帮他买了两幅版画,趁我同事去伦敦出差的时候,带到英国去交给他的经纪公司。

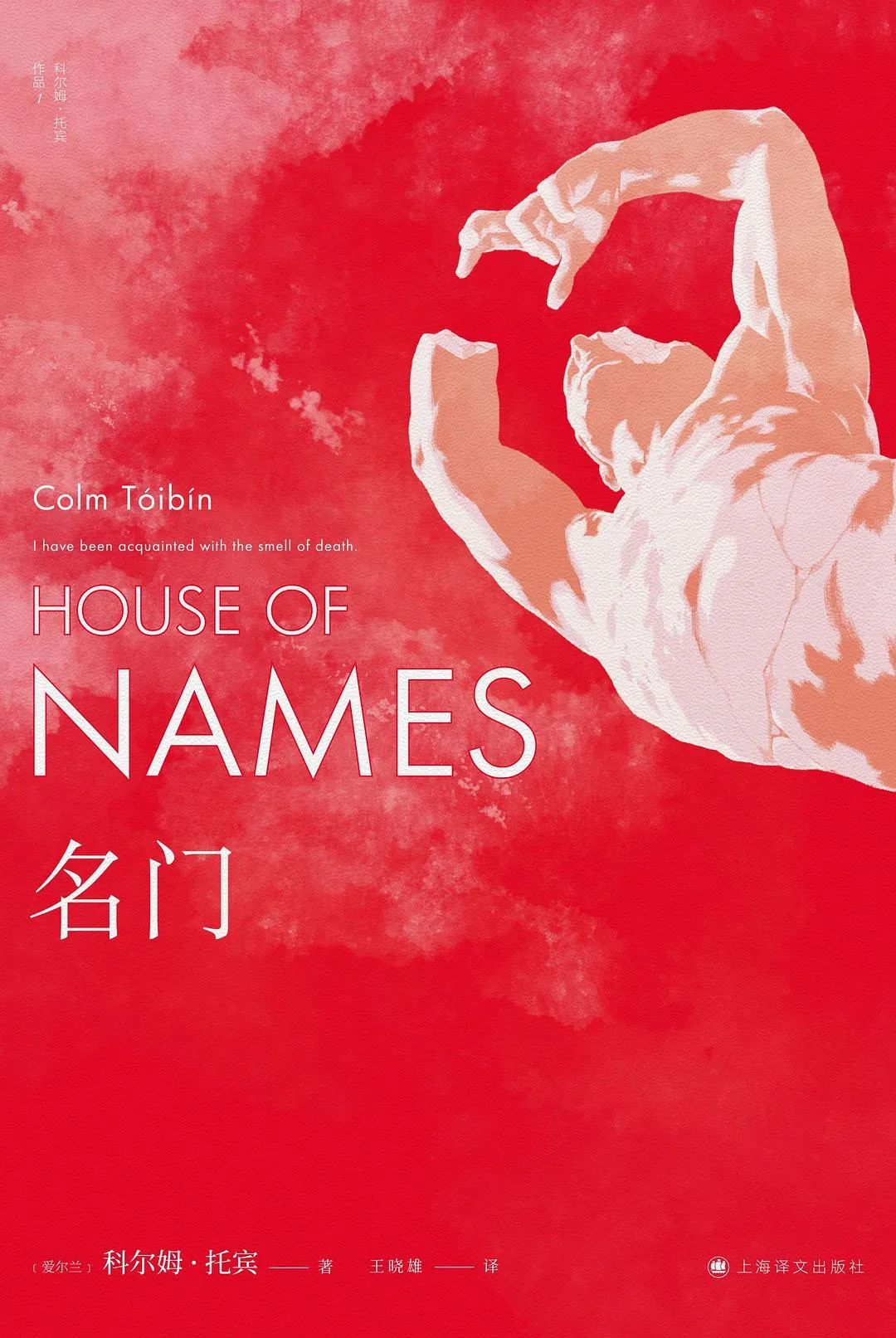

我们今年刚刚出版了托宾的最新小说《名门》,还会重版他大部分以前出版过的作品。

当然除了托宾,我还有其他一些作家保持着联系。我最近收到一个我很喜欢的女作家的电邮,她说她刚刚完成一部小说。我以前出版过她的小说。但因为她过去的作品版权都还在我以前工作的出版公司,他们拥有新作的优先权,所以我现在还在努力争取这个机会。但如果没有过去积累的这些关系,作者也不会想到给我写这封信。