刘以鬯的大名,读者一定十分陌生。鬯字本来就很冷僻,我敢担保,如果不查字典,很少有人会立即张口正确念出来。但如果我问,你是否看过香港名导演王家卫执导,大明星张曼玉、梁朝伟主演的电影《花样年华》,大概会有很多朋友给予肯定的回答。

刘以鬯与《花样年华》的关系非同一般。王家卫就曾坦言,他拍这部风华绝代的怀旧影片,就是从刘以鬯的小说《对倒》中汲取了灵感。原来如此!要不是刘以鬯创作了长篇意识流小说《对倒》,启发了王家卫,这《花样年华》有没有可能诞生,恐怕就很难说了。

因此,说刘以鬯是王家卫的文学老师,应该不会错,可见刘以鬯决非等闲之辈。其实,没有这层因果关系,刘以鬯也自有其不可替代的重要文学价值。

香港文坛大佬,“金大侠”之外,当数刘以鬯了。他是浙江镇海人,生于上海,自小喜爱文学,曾加入左翼作家叶紫主持的无名文艺社(这个青年文学社团曾受到鲁迅的称许),上世纪三十年代就薄有文名。我就为他找到过当年的“少作”小说,是属于“新感觉派”都市小说一路的。后毕业于圣约翰大学。

四十年代在大后方先后主编《国民公报》和《扫荡报》副刊。抗战胜利后回到上海创办怀正文化社,出版过施蛰存、李健吾、徐、姚雪垠等名家的重要作品,包括徐的长篇代表作《风萧萧》。五十年代以后移居香港,编过多种文学副刊,并致力于小说创作,是香港现代派文学实验的先驱者。

一九六三年,刘以鬯出版了带有明显自传色彩的长篇《酒徒》,小说大胆运用意识流、象征主义等西方现代派小说的艺术手法,描写“酒徒”的“我”在清醒和醉倒这两种姿态中的徘徊、挣扎和沉沦,借以刻画香港的都市人(更准确地说是都市文化人)的生存困境和敏感复杂的内心世界,新颖别致,被誉为“中国第一部意识流小说”。

以前大陆的当代文学史家一直认为王蒙的《蝴蝶》是“中国第一部意识流小说”,看来这“第一”的交椅要让贤了。当然,说王蒙是“内地第一位意识流小说家”,仍然是对的。

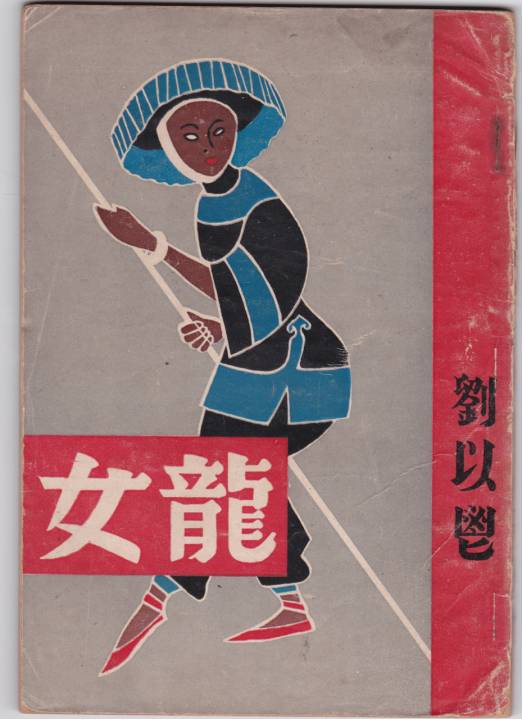

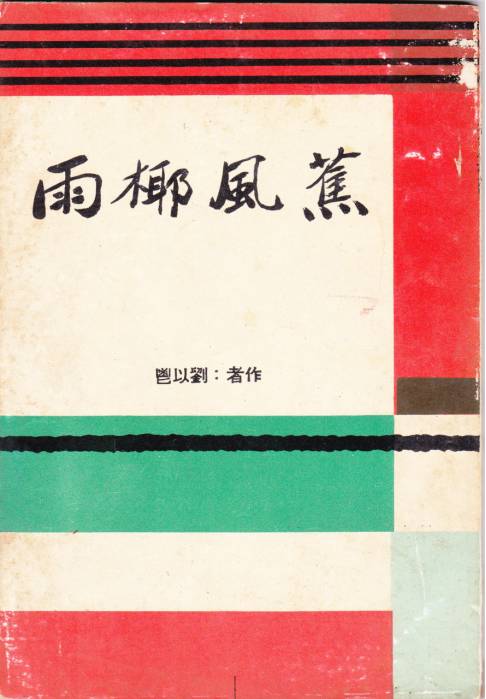

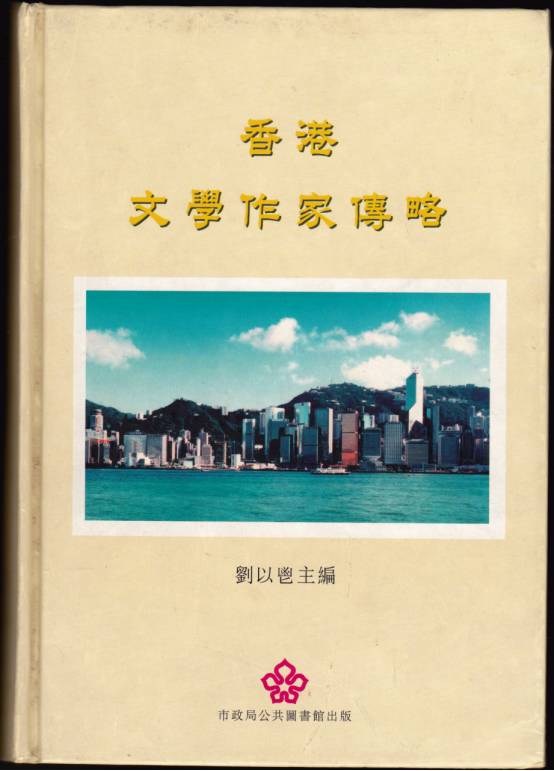

刘以鬯部分作品书影

▼

刘以鬯著作等身,但他对中国文学的贡献远不限于文学创作。他创办并主编《香港文学》月刊长达二十多年,为海峡两岸三地乃至全世界华文文学的交流、交汇、交融尽心尽力。我就是通过《香港文学》与刘以鬯结成忘年交的。创刊于一九八五年的《香港文学》,我一读到就觉得耳目一新,而且颇合我的路子,立即投稿,很快被采用。

刘以鬯用稿绝不迷信名人,对我这个素不相识的后生小子倒另眼相看,勖勉有加,有稿必登。他很重视现当代文学史料的搜集和整理,一直在《香港文学》辟有专栏刊登这方面的研究成果。他自己也著有《看树看林》一书,提供了大量珍贵的现代文学和香港文学史料。

一九九○年三月,我首次访港,不消说,要求见刘以鬯“拜码头”。这次拜访由现已大名鼎鼎的香港诗人、小说家也斯兄引领,刘以鬯先在香港文学社办公室里与我见面,在拍照如仪之后(这是每一位到访香港文学社的作者必做的功课,以便他们的“玉照”能在杂志上亮相),就请我们到马路对面安静雅洁的小咖啡馆“饮下午茶”。这真是一个愉快的春日的下午,我们仨一聊两个半小时,文人旧事,作家趣闻,天南海北,无所不谈,竟不知暮之将至。我惊讶于刘以鬯文学知识的渊博,文坛掌故的熟稔,也深知他编务繁忙,能拨出那么长时间与我神侃,实在是很高的礼遇。以后我每次到港,都要去拜访刘以鬯,他老人家每次都热情接待,彬彬有礼。说起当年在上海的文学活动,说起与施蛰存、叶灵凤、徐等二十世纪三十年代著名作家的交往,他总是神采飞扬,如数家珍。

一九九二年还是一九九三年,我已记不确切了,刘以鬯曾悄悄来过上海,为了他的江苏路旧居,也就是怀正文化社旧址的归属与有关方面交涉,谁知无功而返,这所颇有纪念意义的建筑现已不复存在。这是刘以鬯唯一一次重返上海,可惜我事后才知道,无法尽一次地主之谊。

刘以鬯今年八十六岁高龄了,仍精神矍铄,一方面整理修订旧作,另一方面仍笔耕不辍。我最近还读到他深情回忆施蛰存的长文呢!去年十一月在香港参加香港中文大学第二届全球华文青年文学奖颁奖仪式,刘以鬯作为年岁最长的评委应邀出席,竟独自一人挤地铁渡海与会,王家卫的这位文学老师,真不简单!

本文摘自陈子善《一瞥集》

广西师大出版社官方微信公众号编发