行业落地难已经成了所有人工智能独角兽的心头之痛。

为什么难呢,我觉得核心源于对“智能”概念的理解,什么叫智能?

它看不见摸不着,具有非常强烈的个性化、概率化、难量化的特点,人是不愿意为不可捉摸的东西买单的。

举个例子,2016年美国有接近4万人死于车祸,其中94%是因为操作失灵造成的。

我们知道人工智能能够极大降低交通事故的发生率,假如降低100倍,每年死亡人数从4万人变为400人,看起来非常理想,对吧?

问题就在于,原来的4万人死亡,肇事车主是可以认定的,该赔赔,该罚罚。

每个人都认为,只要我今天好好开车,就可以控制汽车不会出交通事故。

而人工智能主宰的交通事故,那400人的死亡是概率随机的,谁也无法预料和掌控?

你会愿意买这种自动驾驶的车载着你上路吗?

况且,人工智能当前法律规范也严重滞后,出现交通事故定责非常麻烦。

因为智能落地难,是不是就可以认定人工智能没用,这也是不对的。

比尔.盖兹曾说:“我们总是高估了未来两年内可能发生的变化,同时又低估了未来10年可能会出现的社会转型。”

我认为,人工智能总体会以“缓慢,缓慢,突然”的指数式方式吞噬现有的工作岗位。

它具备颠覆现有社会各行各业运行规则的五大底层能力:

1、自动化能力

将单调重复和统计运算等工作移交给人工智能机器处理,这已经是全世界广泛采纳的工作方式。

2020年奥斯卡最佳纪录片-《美国工厂》-就揭露了这样一个现实:抢掉美国人工作机会的不是中国人,而是机器的自动化能力。

最近几年,在中国的自动化案例也比比皆是,阿里的无人零售店,滴滴的出租车自动调度等。

华为任正非在谈到自动化时举了一个例子:“

华为的手机生产线,基本上是没有人的,20秒钟一部手机,从无到有基本上没有什么人,未来的生产线是完全自动化的

。”

所以,未来工厂大规模采用人工智能自动化设备,这个是很快就会发生的大概率事件。

2、数字痕迹分析

5G让万物互联时代快速来临。

物和物之间的连接增多,痕迹数据也会急速增加,存储在云端,形成水平流动。

凡有痕迹,必有规律;凡有规律,必能优化。

比如人像识别,遍布城市大街小巷的摄像头,每“咔嚓”一次,其拍摄的人脸照片就记录了行人的基本时空信息和关联信息。

随着照片的增多,就可以画出某个人在城市一段时间的生活轨迹,这些轨迹信息经过人工智能处理,其管理价值和商业价值将非常巨大。

人有特别好玩的四种矛盾心理,很容易被商家钻空子:

一、日常生活都希望随性自然,不可预测,但长期而言,行为其实还是可以预测的,比如一个西安人,长期而言会更喜欢去面馆吃面条;

二、我们讨厌广告,但不讨厌和我们相关的广告;

三、我们想要选择自由,但也容易因为选择太多而不知所措,这个时候大部分人放弃选择权,让人工智能选缺省设置。

君不见,当前很多人深陷抖音的信息“茧房”而不自知,浪费大量时间;

四、我们想要保护隐私,但越来越多的人禁不住诱惑,用个人数据换取商家的一点点小恩小惠。

未来,人工智能会协助人类,运用数字痕迹技术,管理城市的方方面面。

3、增强员工工作能力

就像钢铁侠的机器助理-贾维斯,当钢铁侠不能正常工作和生活时,能够及时介入,给予准确的智能帮助。

我认为,

当代的大数据技术存在一个致命弱点,就是针对群体的分析头头是道,柱状图、饼状图…显示技术让人眼花缭乱,但一旦进入细化阶段-涉及个体分析时,大数据技术就立刻哑火了。

作为数据分析领域的顶级物种,人工智能未来有望解决这个问题,能够实时给当事人以精准有效的帮助,比如这些指令:“XX警官,莲花社区46栋602单位的老太太有几天没看到了,家里水电煤气也没有变化,请及时到现场处理”

“张先生,欢迎光临本书店,根据您的阅读口味,马尔克斯的《百年孤独》可能适合您,去看看吧!”

在人工智能的帮助下,企业员工的工作能力将得到极大提升。

4、丰富商品供给

这个想法源自最基本的经济学规律:任何一个商品,只有成本下降,价格才能更加便宜,促进商品的普及。

以人工智能为核心的数字化浪潮将全方位的降低企业成本,进而扩展出更宽广的市场,就像十九世纪的亨利福特的T型车一样,商品变得便宜,普及才成为可能。

5、挖掘数据暗知识

从古至今,人类在思考世界时,都希望用有限的模型去解释现实,但实际上这是不可能达到的。

现实世界的复杂性远远超过人类的认知范围。

从小到大,人类学习的其实都是一些明知识,还有更多的暗知识隐藏在水面以下,不被人了解,比如如何治疗癌症?

太阳是怎么形成的?未来,在人工智能的帮助下,人类将可以破解更多的暗知识,利用暗知识反哺现实社会,让我们生活更美好。

以上就是人工智能具备颠覆性质的五种底层能力。每种能力都有自己的独特战略战术,值得所有人重视。

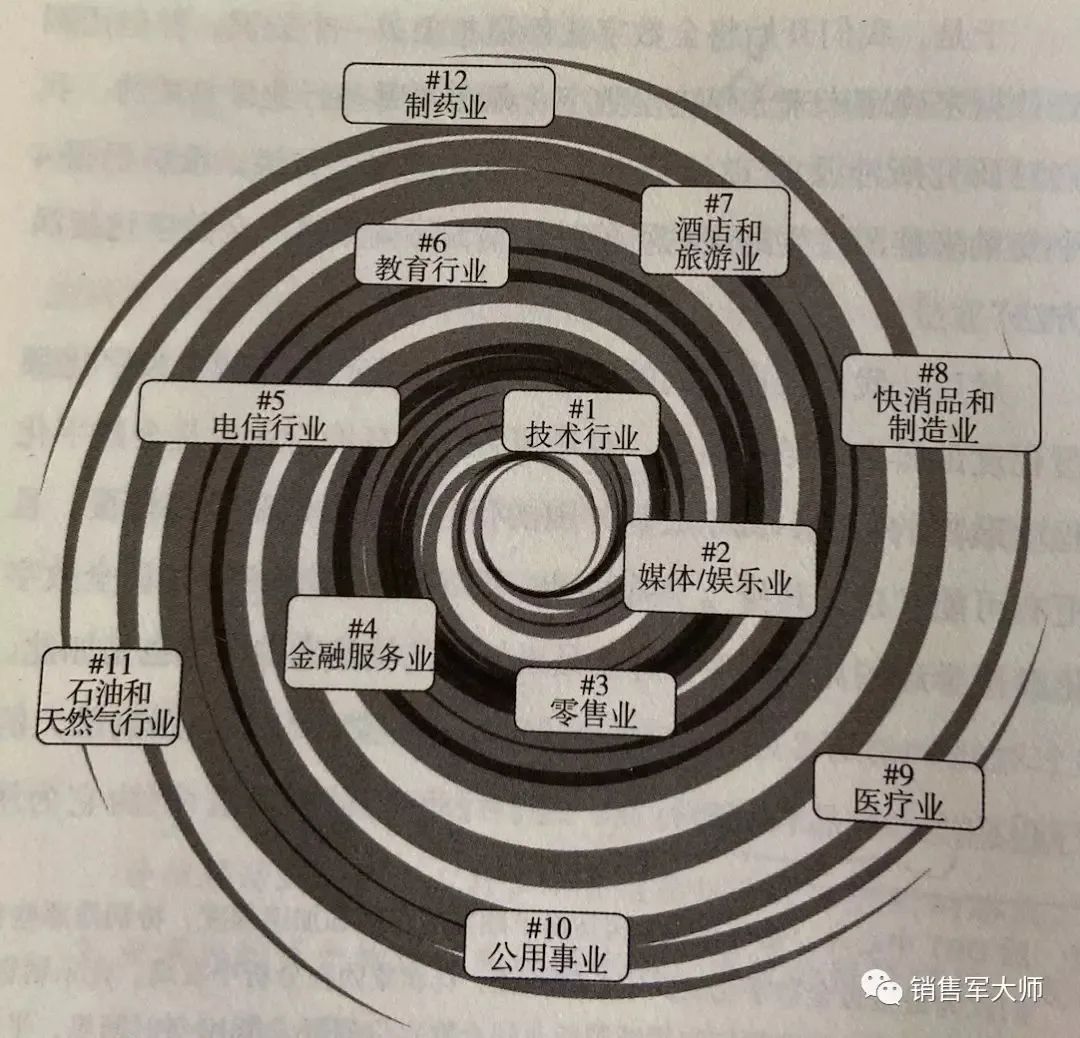

未来,人工智能犹如水中漩涡,把社会所有行业吸引进来。

行业之间的区别在于离漩涡中心黑洞的远近不同以及分解重组速度不同而已。

旋转不断加快,行业内部分崩离析,持续进化重组,显现新的商业模式。

下图是美国思科公司画的人工智能正在颠覆的行业漩涡图,你所在的行业离漩涡中心黑洞远不远呢!