各

位老师、各位同事,非常高兴有机会来到政治经济学四十人论坛,与学界的新老朋友们一起交流。

我今天发言所要回答的核心问题,就是中国的产业进步同宏观经济形势之间的不匹配问题。正如我们看到的,中国正在全球产业的诸多重要领域攻城略地,把原先由德、法、日等国霸占了半个多世纪的“好买卖”抢过来。按道理,我们把这些富有国家的“好买卖”抢到手,本应就此过上跟他们至少差不多的好日子。但实际情况是,国内消费、就业、经济增速、通胀率,这些情况都没有明显好转。如今中国在通缩边缘徘徊,这比通胀还要麻烦,意味着老百姓不敢生孩子、不敢买房子、不敢借钱,也不敢投资。

具体来看,首先,借助电动汽车领域的快速发展和传统汽车领域一系列技术的逐步成熟),中国的汽车出口正在超过德日等的汽车强国,尤其在电动汽车方面具有明显竞争优势。

其次,在无人机领域,中美两国在技术上领先于其他国家,都属于技术第一梯队。但在无人机制造的成本方面,人民币与美元实现了购买力平价。一位国内无人机领域的权威院士曾指出,就成本而言,一万人民币在中国能购买的无人机,约等于一万美元所能购买的美国无人机。

另外,中国第一架大飞机

C919

已经交付使用,甚至连飞机发动机都即将国产。同时,芯片领域也正在取得重大进展,今年下半年应该会有一些惊喜。芯片的进展,比我们希望的要慢,比我们想象的要快。还有前几日,首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”出坞,很多人可能没有意识到,从产业发展的意义来说,高端邮轮可能比航母还重要,中国正在抢占过去由他国垄断的高端邮轮市场。

在中高端制造业突飞猛进的同时,我们应当注意到,中国年轻人失业率正在超越南欧。南欧国家的治理经常出问题,年轻人失业率是出了名的高,一直为世人所嘲笑。但是现在,我们要反躬自省,为什么中国的年轻人失业率超过南欧了?不仅如此,大学毕业生的工资收入水平也是相当低:

1998

年,我在央视打工,一个月到手

3000

元。整整

25

年过去了,现在的大学生本科毕业,能拿到的工资比我当年多不了多少,可今天咱们央行资产负债表比当年扩大了许多倍,而现在的房价和过去也不是一个数量级。而且最令人担忧的,不仅是年轻人失业率迅速上涨,更重要的是失业结构的变化,

“工作难找”的现象集中体现在受过高等教育的年轻人中,因为我们无法在写字楼里创造出足够多的体面工作。对青年失业我们一定要高度重视,我的团队做过量化研究,研究哪些变量对政治稳定冲击最大,结果发现青年失业率是一个重要指标。所以我们要从政治安全的角度提起高度重视。

明明中国在产业上突飞猛进,同时也拥有大额顺差,为什么失业率居高不下,而投资、消费、通胀等数据不容乐观?要准确完整地回答这个问题,我认为我们必须要实施新一轮的思想解放运动,破除一系列“迷思”。我指的是过去

40

年来政治经济学意义上占据主流地位的认知中存在一系列“迷思”,关于政府、福利、债务、税收等等,都存在认识上的偏差乃至方向性错误。

人工智能和大数据等技术的进步正在摧毁属于年轻人的许多白领岗位,此前的大学急剧扩招和产业结构变迁速度较慢等因素,也带来的人力资本的供需结构错配;但是除此之外,中国还存在福利体系严重滞后的问题,也加剧了国内消费市场的乏力和年轻人就业的困难。中国的供给能力不断攀升,国家在加大产业补贴、研发投入方面很给力,但是再分配却严重不给力,从而导致资本与劳动之间,供给侧与需求侧之间,企业部门与家庭部门之间,富人与普通人之间的失衡。现在学术界有声音提出,要推进第三次分配,主要是鼓励富人搞慈善。这个思路恐怕回避了真正的矛盾,真正重要的还是初次分配与再分配。中国产业进入新时代,但是分配思想仍停留在上一个时代。

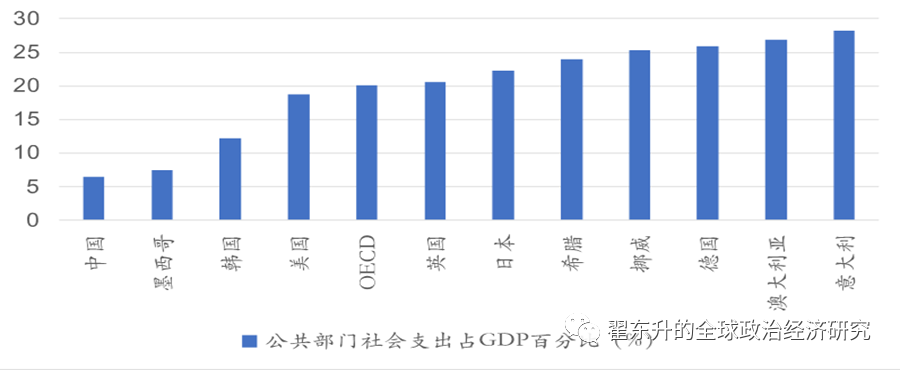

中国的福利水平是典型发展中国家水平。我选取了一个指标,公共部门社会支出占

GDP

比例,即医疗、养老、保险、就业、住房、托幼等各方面的社会福利支出占整体

GDP

的比例。在

OECD

(经济合作与发展组织)国家,该指标平均为

21.6%

。我们知道,

OECD

不仅包括美日欧这样的发达国家和地区,还包括部分拉美国家。

OECD

里的部分拉美国家的人均

GDP

水平比中国低,产业能力比中国差,但就连墨西哥的社会支出占比的表现都优于中国——中国的这一指标仅为

6.5%

。换言之,十八大以来反复强调的“以人民为中心”、“共同富裕”等政治理念,在经济政策上还并没有得到充分的落地和实施。

三月份有一份关于中国财富分配结构的报告,这份影响很大但是争议也不小的报告显示,中国总财富共

790

万亿人民币,其中私人部门有

430

万亿人民币,而中国公共部门的财富占

360

万亿。经过

40

年改革开放之后,中国私人部门财富分布结构与美国类似。该报告显示,中国富人共

460

万,占总人口

0.33%

;财富量

290

万亿,占私人部门总财富量

67%

,人均占有财富

6300

万。(较高标准的)中产人口占总人数

7%

,财富量

110

万亿,占总财富量

26%

。剩下

13

亿普通群众占总人口

92%

以上,财富量为

30

万亿,人均

2.3

万。

以前我们年轻的时候,总认为公共部门和国有企业会带来低效和腐败,可现在回过头看,如今我们不得不说,幸亏中国保留了比较大的公共部门和国有企业,中国人民才能活得稍微像样一些,因为他们虽然收入不高,但是能享受地方政府和国企提供的许多普惠性的公共产品,比如道路、桥梁、公共汽车、地铁、高铁、银行账户、手机信号和移动宽带。而美国则没有那么多国企,所以最底层的穷人比较难以获得这些我们视为理所当然的服务,比如许多银行不愿意给最穷的阶层开设个人银行账户,导致靠零工度日的数千万穷人不得不为兑现工资支票而再次遭受贴现商的盘剥。

如果该报告的数据经得起交叉检验,则从表中所揭示的财富分配结构来看,中国的私人部门与美国的私人部门几乎是同一模式,呈现出残酷且低效的金字塔结构,而不是中产阶级为主的橄榄型或者枣核型结构。仔细对比不难发现,中国的分配体系对富人其实非常慷慨,股票升值部分不征税,财富传承不征遗产与赠与税,移民也不征收移民脱籍税,而这些在美国都是有税的。

|

人数

|

人数占比

|

财富

|

财富占比

|

人均

|

|

富人

|

460

万人

|

0.33%

|

290

万亿

|

67%

|

6300

万

|

|

中产

|

9900

万人

|

7%

|

110

万亿

|

26%

|

111

万

|

|

普通人

|

13

亿人

|

92.62%

|

30

万亿

|

7%

|

2.3

万

|

|

合计

|

14.036

|

|

430

万

|

100%

|

|

这样的金字塔分配结构下,即使政府想刺激消费,百分之九十几的民众也无力消费,因为他们真的没有钱,尤其是在三年疫情严重削弱了中下层民众的储蓄与现金流之后。靠第三次分配鼓励富人进行慈善捐赠是杯水车薪,还会带来其它影响深远的衍生问题,比如扭曲社会的权威结构,削弱政治稳定性。要真的解决问题,必须重新平衡资本和劳动之间的分配结构,在开放市场经济条件下,必须通过税收和福利体系进行再分配。

要想解决当下的经济困局,就必须打破一系列政治经济思想上的“迷思”,包括对大政府的恐惧、对债务的担忧、对高福利和高税率的厌恶,对人口规模的否定。这些否定性、限制性的迷思,都源自

1979

年以来新自由主义经济学、法学、政治学,甚至是美学、哲学等方方面面的催眠与浸润。只有打破这些迷思和思想枷锁,我们才能找到实现以人民为中心的共同富裕的治国理政之路;只有真正落实“共同富裕”理念,才能解决当下中国经济和世界经济中产能过剩需求不足的结构性矛盾。

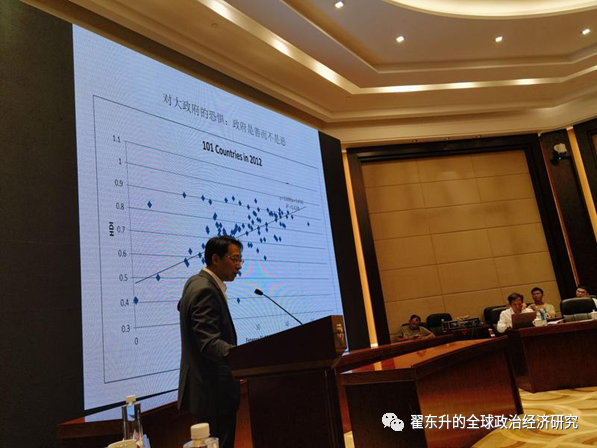

首先,对大政府的恐惧。人们认为政府“越大越低效”。在东北地区,有许多人对政府、国企持负面态度,但这只是看到了表面和局部的问题。下边这张根据世界银行的数据所做的图表,纵轴是

HDI

(

Human Development Index

,人类发展指数)

,

横轴是公共财政开支占

GDP

比例。两者之间显而易见的正相关,说明的是“大政府”的好处,政府越大人民生活水平越高。从统计意义上看,政府是一种善,而不是恶。为什么如此?因为私人部门创业致富的努力之所以能成功,离不开公共部门提供的公共产品,甚至市场本身也是一种由政府提供的公共产品,而公共产品的供给是昂贵的。对此,诺贝尔经济学奖的获得者安格斯·迪顿概括为“国弱则民穷”。

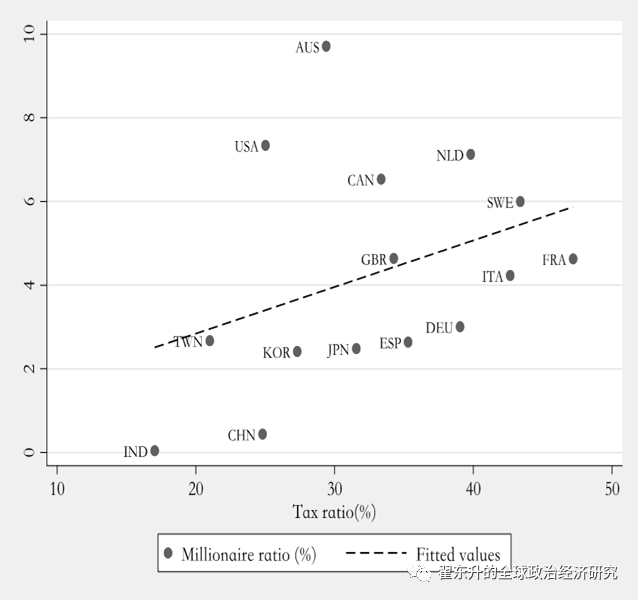

其次,对福利和税收的厌恶。上世纪

90

年代人们普遍认为,高福利国家缺乏竞争力,很快会崩盘,但历史与现实告诉我们这种判断是错误的。北欧是典型的反例:北欧的税率全球最高、福利最好、人均

GDP

最高;但是高税率并没有打击人们创新创业的积极性,高税率转化为高福利,从而让普通人可以免于匮乏的恐惧而敢于承担风险,因此,北欧的创新创业者和百万富翁、亿万富翁的人口密度居于世界首位,完全证伪了新自由主义关于福利和税收的否定性认知。下图中,富翁的人口密度与宏观税率呈现正相关,而美加澳三个移民国家吸引了别国的许多有钱人,如果把这三个非正常国家刨除掉,那么两者的正相关性将更加明显。我想强调的是,福利制度对于现代社会建构和科技进步都是非常重要的。造就了美欧日

5

亿中产阶级的,是福利制度而不是技术进步,因为如果没有足够有力的福利制度带来的财富再分配,技术越进步则资本和富人相对于劳动者的谈判地位越强大。拉动了二战后民用领域的科技迭代升级的,是美欧日

5

亿中产阶级有品位的大规模消费,而不是数十亿穷人的生存性消费或者数百万富人的奢靡性消费。中国的民用科技进步,以前靠的主要是美欧日的中产消费者构成的消费市场拉动,背后的制度基础是二战后西方的福利体系建设。未来在以内循环为主的时代,一旦我们更加高效、更加合理的福利体系建设到位了,那么中国的中产阶级规模和消费能力将呈现明显的扩张,对本土创新产品的拉动力将更加巨大。

再其次,对人口规模的否定。大力控制人口规模的主张,放在政治思想史的光谱上其实是极右翼的政策理念。有学者考证,它源自上世纪六七十年代美国的洛克菲勒基金会借助联合国系统向全球外围地区的推广努力。但是经过了半个多世纪之后,全球的知识界都明白了:现代化的结果不是生太多人导致自然资源不足,而是生育率长期下降,人口老龄化。现在中国的消费刺激不起来,与新生儿数量暴跌有很大的关系。中老年人的消费其实是定数,最有力的净消费人口是新生儿。每添一个新生儿,家庭就需要扩大住房、购买更大的车、玩具服装奶粉教育,这些都是近乎刚需的项目。为什么结婚数量和生育数量都在严重下滑?还是前边说的再分配出了问题,大部分普通家庭发现自己结不起婚、要不起孩子了。最近十年来,我们全面放开二胎、三胎,但是这还不够,必须加码发力刺激生育,拿出实质性激励力量,把新生儿数据重新拉回到正常水平,比如每年

1600