一

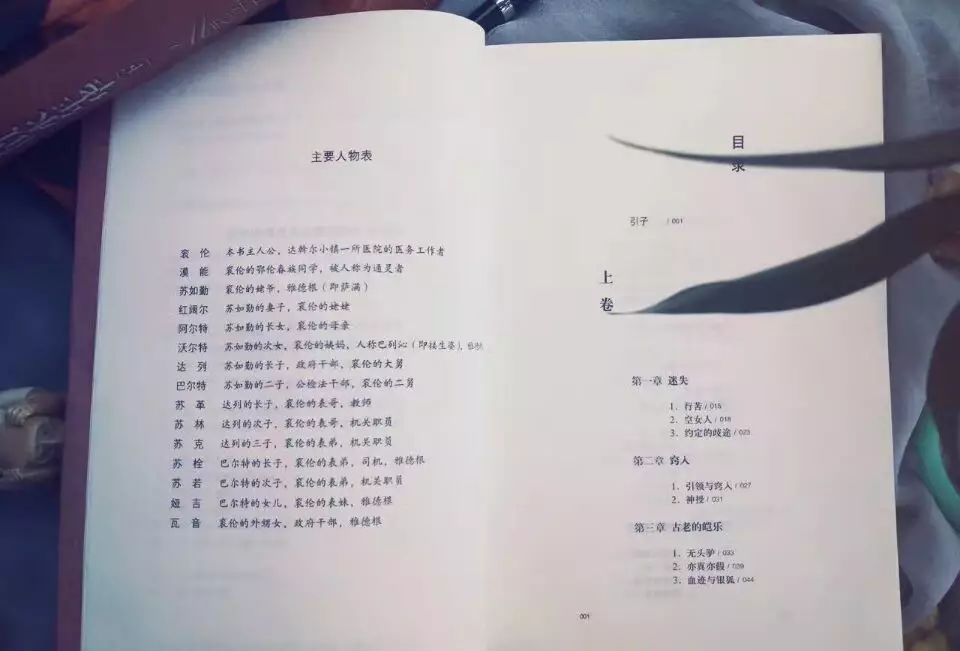

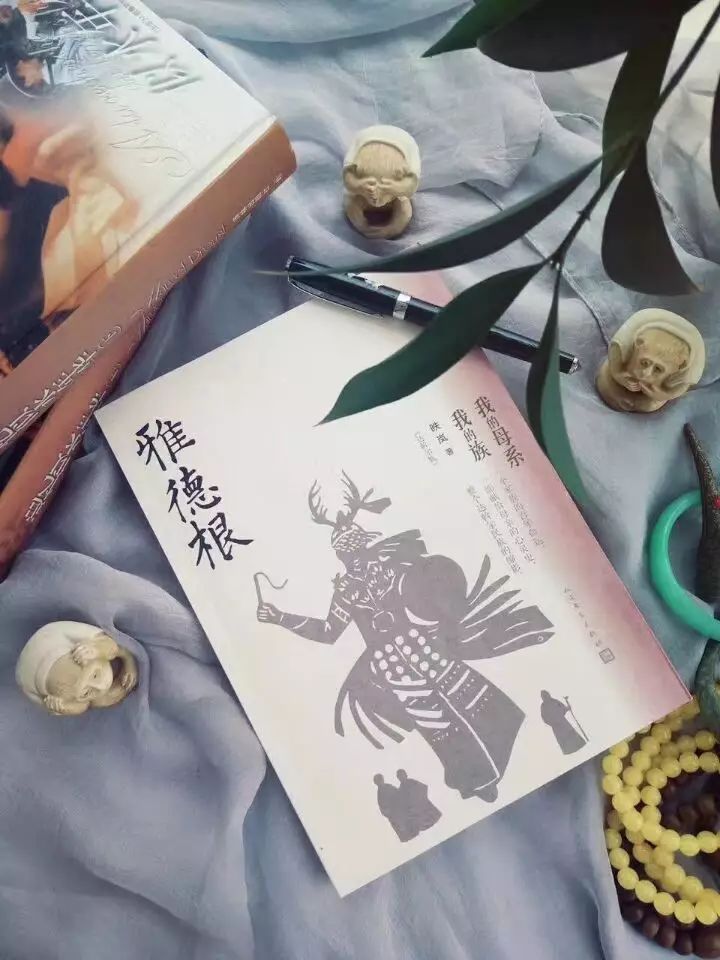

只要你从《雅德根——我的母系我的族》中读到“雅德根”“大轱辘车”“放排人”“苦艾艾的柳蒿芽香味”……你便认识了达斡尔的民族符号。若再认真阅读全书,就会从中认知:这就是达斡尔人,达斡尔姿态;更或从那长长短短有些特别的句式认定:是这一个。

作为达斡尔写作者,我的创作,一直扎根于本土文化和达斡尔族文化土壤。自幼生长的殊异环境,决定了我有很强的达斡尔族身份意识,我的写作必定不会游离我的文化血脉。

我成长于达斡尔族聚集地,童年起便耳濡目染的一切,在我生命中烙下了深深的印痕。我不用刻意寻找搜集,那些原始元素便会呼之即来,在我的笔下复活。我只需做好合理剪裁、合理利用,把它们提升到艺术层面即可。

这种连接文化母体的写作,从最初的率性而发,到后来有意识地守望民族语言和文化传统,经历了一个写作者必然要经历的积淀过程。我热爱达斡尔语所具有的内核——凝聚力,热衷于它独特的音节、独特的歌词韵致,所有这些,总会自然而然地出现在我的创作中。我从没有读者意识,更没有商业意识,我只在意自己感觉的表达和情感的抒发,热衷于书写达斡尔族古老生活、民情民俗、信仰观念、生活伦理、神话传说、民间故事、乌春,以及对生命究竟意义的观待——这些已成为我写作的核心内容。我渴望自由天性,崇尚不随波逐流的精神操守,一如鄂温克族作家乌热尔图,始终坚守着内心深处高贵不变的精神追求,在剧变的世界文化潮流面前,一如既往,以少而精的文本,发出既是本民族也是人类共有的声音。

正是这种坚守,使作家安静地立于喧哗之外,留下了岁月淘洗不掉的声音。然而,相比于汉族作家面对各种思潮、各种流派、各种技巧所产生的困惑,少数民族作家的困惑恐怕更多,文化、民族、观念、生活的种种差异,以及主流文化的撞击,让我们在坚守中发扬和彰显本民族文化存在价值的同时,也必须要学会与主流文化接轨、与世界文化接轨。这是少数民族作家的时代责任。而在接轨中,如何不趋附于流弊,不糟蹋自家珍宝,实为关键。

由是,我想到达斡尔族民间舞罕伯舞,这是达斡尔人于早期劳动中,模仿动物鸟兽的一种自娱自乐形式,舞姿欢畅活泼可爱,但若如实照搬于舞台,却不免单调见拙。于是,达斡尔族舞蹈家们突破束缚,在原有舞蹈基础上融入现代的肢体语言,让古老的罕伯舞既保留了原始痕迹,又体现了时代风格,成为现代舞台的“保留节目”而经久不衰。

诚然,我也经历了“写什么、怎么写”的困惑,但我从未乖离过我的民族轨道,因此,我的写作姿态,尽管有些趔趄,却有着不可替代的、醒目的辨识符号。在文化大同、民族烙印越来越淡化的时代趋势下,我经历过紧张、焦虑、叹惋、困惑,但始终相信,无论时代怎样发展,每个民族的人们沿着血脉溯源,总能找到自己的祖先,认出他不同于其他民族的面孔和殊异的历史文化贡献,如达斡尔族祖先抗击沙俄保卫边疆的浴血奋战,迁徙嫩江流域之后发展的民俗文化,以及雅德根、大轱辘车等代表达斡尔民族的文化符号,如此等等,都不会轻易消失于时代。

在《雅德根——我的母系我的族》的写作中,我试图通过家族记忆和达斡尔文化、达斡尔民族精神血脉与世界对话,对历史的追溯、对本民族的挚爱、对祖先的虔敬、对萨满文化的敬畏,构成了本书内容的重要部分。我始终没有丢掉自己的身份意识,无论在写作中,还是面对公众场合,那种与生俱来的民族胎记和文化意识,总会下意识地流露出来。所以,我不是在刻意突出自己的民族身份,一切都是自然而然,从出生时刻便已注定。我很庆幸自己生长于所属民族的乡村,正是它,赋予了我丰富独特的文学创作资源,成为我不断汲取营养的宝藏。

二

我的写作便是我的生活。在精神生活没有支撑的时候,寻求精神奔突的路径,便成为一个作家的求索历程。我正是在精神无望和病苦的磨难中,求助于可倾诉的纸和笔,它们无私地承载了我的喜怒哀乐,释放了我的压抑。然而写作并没有彻底解决我内心深处的烦恼,我仍然在无边的疲惫中挣扎。记得刚开始写作时,为了安静,也为不妨碍家人休息,我在仅一米宽的走廊里,挪去条桌上的厨具,在上面写作。到了冬天,走廊很凉,我挪到屋里,罩住台灯的亮光,在灯下倾诉。夜里一片漆黑、一片寂静,我感到两腿已经发麻,便停下笔,爬到炕上,发现双腿肿得很粗,那正是我妊娠期间身体沉重的阶段。但我感觉很好,觉得自己正在走向精神解放之路。

当我有了一点点成绩的时候,内蒙古作协推荐我去鲁迅文学院学习。这是一个难得的机会。能够上鲁院学习,开阔眼界,聆听文学精英们的经验讲授,是多少像我这样边地少数民族作者的心愿。我在一无所知、毫无准备的情况下得到通知,然而我的工作不允许我离开岗位五个月时间。没有办法,我只好终止工作,提前离开了曾工作二十多年的单位。所幸在鲁院的学习填补了一切物质生活的损失,我也终于有了充足的写作时间。

《雅德根——我的母系我的族》是一直含藏在生命里的续流。最初,它是我在激情推动下为我母亲写出的中篇《母亲家族》,经过漫长的时间积淀,经过身心的搅扰、煎熬、疼痛、哀伤,最后以不吐不快的蓄势,成长为眼下的长篇。在这部长篇里,我把我的母系我的族人的苦难人生诉诸于世,并将自己超出萨满轮回的方法诉诸于人,希望于世有所借鉴。我没有工笔,没有攻于故事、技巧、结构,只是遵从我的生活,将大量的梦中画面和脑中幻景,以及时空交错的幻觉记录下来。我的确真实地经历过一段颠倒的人生,即便写作本书时,我还没有彻底摆脱那些颠倒时光。

有意思的是,我居然在那些颠倒的日子里,记下了厚厚的一本时空颠倒的日记,这为我的写作提供了珍贵的资料。由于疾病、心气不稳,日记中的很多字迹歪斜不整,连自己都几乎认不出了。好在我每看一篇日记,都能够清晰记起当时的场景、画面,犹如放幻灯片,过往的时光一一闪过……

如今,活到一把年龄,对于过去的一切都已看淡,很多梦魇般的经历过去后也变成乌有,没有什么放不下的了。我只觉得时间宝贵,稍不留神就失去了一段生命,只希望自己在刹那刹那的流逝中,紧跟住时间的脚步,让生命有所承载、有所价值。我现在所做的一切,无非是对我苦难的家族、族人乃至众生的一种祝愿!

三

生活在边地小城的达斡尔族作家,我们能够写作已属不易,能够在时代繁杂的诱惑中坚守本民族的文化,并逐渐为世人理解,这更不容易。我们十多位达斡尔族写作者,基本都生活在家乡本土,都有清醒自觉的民族意识,坚守着本民族的文化根基,在作品中以不同的性情风格展现着达斡尔族的风土人情。他们的灵秀,受惠于古老的嫩江之水的滋养;他们的坚忍,秉承着祖先坚韧不拔的遗风。他们默默地忍受着工作与生活的磨砺,尽量把最华彩的一面展示于人前。其中五六位单身写作者,她们几十年默默耕耘文字,总能拿出作品来证明自己:在底层,我们存在着,我们墨守着,并在默默的持守中升华着。

而我,则是她们中普通的一个。我起步晚,但我和大家一样,都明白自身的文化定位,所以不管我们文笔如何、性情怎样,只要一接触我们,就能读出达斡尔人的文化符号,认出这是嫩江边和莫力达瓦山下的人。这就是我们的姿态、我们的身份。

因为达斡尔族没有文字,我们都使用汉语写作,每个人生长的地方,所受的教育,都不同程度地表现在对汉语的运用上。相比他们,我生长在相对原始的乡村,从小听到达斡尔老人们说出来的汉语是这样的:“饭吃了么?”“土豆,丝炒、片炒?”“过年猪有么?”“哪里去你?”还有我的一位小学同学,总在惹她生气的男生面前说:“用你管着了?”等等,诸如此类按达斡尔语序说出来的句子,在汉语中就成了颠倒句、病句。

受这种语境的潜移默化,我的语言便在汉语和达语的转换过程中,总不免存在着从汉语角度看不太顺畅的句子。幸运的是,我善遇了资深编辑陈彦瑾老师,她以严谨的态度为我精心编辑,字斟句酌地反复修改了四遍,使这方面的问题几乎全部得到了订正,在此特致诚敬的谢意!我想,这可能也是少小民族文学作品的一个特点吧。当然,我们应该尽量遵循汉语规则——毕竟,这是用汉语写作而不是达语写作——否则,即便我们有再好的文化资财,再特殊的故事,也难以走出自家院子,让世人了解自己民族的殊异文化。

(选自《雅德根》,人民文学出版社出版)

新书丨《雅德根:我的母系我的族》:追寻远去的民族文化

超文学→chaowx21

这里是纯文学理论、写作、批评、阅读集散地

回复关键词浏览相关文章

↓

苏珊•桑塔格▏陀思妥耶夫斯基▏勒克莱齐奥▏博尔赫斯▏雷达▏卡尔维诺▏刘再复▏芥川龙之介▏李敬泽▏帕慕克▏雷蒙德•卡佛▏罗伯-格里耶▏莫迪亚诺▏略萨▏陈晓明▏海明威▏余华▏马尔克斯▏艾米莉•狄金森▏阎连科▏贝克特▏顾彬▏雪漠▏玛格丽特•杜拉斯▏乔治•奥威尔▏聂鲁达▏刘再复▏李泽厚▏萨特▏茨维塔耶娃▏保罗策兰诗▏博纳富瓦▏罗兰•巴特▏阿多尼斯▏布罗茨基▏希尼▏奈保尔▏库切▏宇文所安▏里尔克 ▏莫里斯•布朗肖▏村上春树▏爱丽丝•门罗▏索尔仁尼琴▏佩索阿▏艾略特▏帕斯捷尔纳克▏耶利内克▏刘亮程▏索尔仁尼琴▏王小妮▏卡夫卡▏加缪▏金斯伯格▏阿列克谢耶维奇▏德里达▏鲁迅▏高尔泰▏布勒东▏毛姆▏布罗茨基▏弗罗斯特▏谷川俊太郎▏福克纳▏本雅明▏米沃什▏胡安•鲁尔福▏杰恩•帕里尼▏波德莱尔▏阿什贝利▏艾米丽•勃朗特▏迪伦马特▏泰戈尔▏纳博科夫▏辛波丝卡▏惠特曼▏