“津平1号”自升式抛石整平船是港珠澳大桥岛隧工程的重要装备,它通过向海底抛洒碎石并弄平以便于海底隧道的铺设,同时,还能进行高精度、高效率清淤工作。

出品| 网易新闻学院

作者| 张建军、崔光磊,中科院青岛能源所

“蛟龙号”这个名字相信大家都非常熟悉,2012年它的最大下潜深度达到7000米,成为目前世界上下潜最深的作业型载人潜水器。7000米可不算浅,如果“蛟龙号”在下潜过程中失去了能源动力供应,亦或是电源系统发生了起火……那简直是不敢想象的事情。所幸,“蛟龙号”并没有发生这样的状况,这一切都要归功于为蛟龙号提供强大能源动力的固态锂离子电源系统。

这种电源系统属于国家战略资源,过去日本一直对中国严格封锁和保密,而如今,中国科研人员历经多年摸索与开拓,已经成功攻克全海深长续航动力电源关键核心技术,这对于包括像“蛟龙号”这样的潜水器在内的中国深海探测装备来说无疑是个好消息。

(蛟龙号深海电源系统)

1

移动智能设备、电动汽车的动力来源都靠它

说到锂离子电源系统,可能你还有点儿似懂非懂,其实生活中我们经常用到的锂离子电池就是其中一种,从手机,到笔记本、平板电脑,再到电动汽车,几乎你能想到的所有领域,都有锂电池默默服务的身影。很难想象,如果没有锂电池,这个世界会变成什么样子。

不过,锂电池好用归好用,可一提到它,首先跳入人们脑海的一个问题大概就是:它们足够安全吗?毕竟这是一个生死攸关的大事情。其实,这同样也是困扰科学家多年的瓶颈问题。

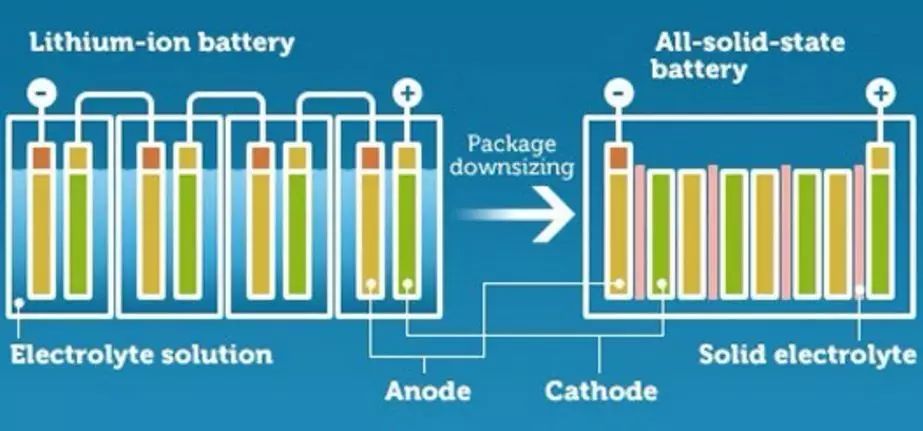

传统锂离子电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等四部分组成,隔膜和电解液在锂电池中起着隔绝正负极接触以及传导锂离子的作用,可以说是锂离子电池的核心部件。

现在商用的液态锂电池通常采用碳酸酯类电解液和聚烯烃隔膜(如美国的聚乙烯隔膜或聚丙烯隔膜),但由于碳酸酯类电解液极易挥发燃烧,并且聚烯烃隔膜的尺寸热稳定性不好(150oC收缩50%),导致液态锂电池在高温或滥用条件下存在极大的安全隐患。

2

传统锂电池易燃烧不安全,科学家从电解质找到突破

传统锂电池的缺陷导致人们迫切需要开发高安全性的隔膜电解质体系,在这种背景下,固态电解质应运而生,由于不含液态电解液,它能从根本上解决锂电池的安全问题。

(传统锂电池与固态电解质锂电池对比)

固态电解质是固态锂离子电池的核心部件,具体又可分为无机固态电解质和聚合物固态电解质两大类。

关于无机固态电解质,日本做的比较多,主要集中在硫化物和氧化物方面,并且申请了多项无机固态电解质的专利,在全球进行产业链布局。无机固态电解质的优势在于室温离子电导率高,理论上可以进行快速充放电,但缺点同样扎眼:非常脆,大面积成型困难、因此无机固态电解质现在大部分应用于小容量的薄膜电池、心脏起搏器等领域。

而聚合物固态电解质,从1973年开始研究到现在,已经步入了实用化阶段。聚合物固态电解质由聚合物基体和锂盐两部分组成,其中最具代表性的当属聚环氧乙烷聚合物固态电解质。聚合物固态电解质不但拥有无机固态电解质的优点,而且相比无机固态电解质,它柔性更强,易加工,应用前景更广阔。

3

中国研制“刚柔并济”固态聚合物电解质,打破日本垄断

对于深海探测设备来说,传统的聚环氧乙烷聚合物固态电解质存在室温下离子电导率低、电化学窗口窄以及力学强度差等诸多缺点,且单一聚合物电解质无法满足高性能二次电池的要求,因此研究与开发综合性能(高室温锂离子电导率、宽电化学窗口、高力学强度和杨氏模量)优异的固态电解质体系是系统提升固态锂电池性能的核心和瓶颈问题。

为了解决这一难题,中国科研人员制备出多款综合性能优异的常温固态复合聚合物电解质,其特点可以用“刚柔并济”四个字概况。

(中科院青岛能源所研制的“青能-Ⅰ”固态电池)

“刚柔并济”的“刚”是指刚性多空骨架支撑材料,如纤维素无纺膜、尼龙无纺膜、聚酰亚胺多孔膜、聚芳砜酰胺无纺膜和海藻酸盐无纺膜等,它能为电解质提供力学强度和安全性。

“柔”是指柔性离子传输材料,如脂肪族聚碳酸酯材料、氰基丙烯酸酯等,它能提供高离子电导率和界面稳定性。

“并济”是指刚性材料和柔性材料通过酸碱相互作用,构建高效、快速界面离子传输通道,提高电极/电解质界面相容性,以及尺寸热稳定性,最终实现综合性能大幅提高。

对于深海供电来说,还得考虑另外一个问题,那就是压强。

海水深度每增加10米,物体在水中所承受的压力就增加一个单位的大气压强,因此要想在万米深渊为科考设备提供稳定的电力供应,电池就必须要承受巨大的压力。

传统的商品锂离子电池采用液态电解液体系,在承受深海压力的情况下形变比较大,很容易短路发生爆炸,而在新型的电源系统中,电池采用聚合物固态电解质技术,它的高分子体系具有很好的机械强度,电池的耐受压能力明显增强。