宋仁宗在位时,一个叫李淑的官员摊上了大事。

原因嘛,竟然和《水浒传》里的宋江一样,因为一首诗。该诗以周恭帝柴宗训为题,是这样写滴:“弄楯牵车挽鼓催,不知门外倒戈回。荒坟断陇才三尺,犹认房陵平伏来。”没想到,这首诗突然就火了,传入了汴梁,传入了皇宫,让宋仁宗知道了。

官家就让大臣们议论,群臣认为:当年太祖皇帝登上大宝,明明是将士拥戴、民心所向,周恭帝自知年轻,才不配位,主动把皇位禅让给了太祖。可是李淑却“别有用心”,说我们大宋的皇位是靠干戈(武力)夺来的,真是“黑白颠倒、是非不分”。

宋仁宗也非常讨厌李淑,看看,这位朝廷命官,吃大宋的饭,砸大宋的锅,无组织无纪律。从此,李淑的前途蒙上了一层阴影,终其一生,都没有被重用。

在官方的说法中,赵匡胤上位,的确是被逼的,事先他并不知情。

当时士兵们在陈桥闹哄哄,要求他站出来,马上称帝,他却在前一晚喝的酩酊大醉、不省人事,等到赵普和赵光义把将士们的诉求告诉他,给他披上黄袍,他的反应是惊讶,坚决不同意。后来士兵们又把赵匡胤扶上马,强行逼迫。

赵匡胤一看,自己人气太旺,粉丝太疯狂,实在没办法,那就勉强接受吧。但是,有条件:“少帝及太后,我皆北面事之,公卿大臣,皆我比肩之人也,汝等毋得辄加凌暴。近世帝王,初入京城,皆纵兵大掠,擅劫府库,汝等毋得复然,事定,当厚赏汝。不然,当族诛汝。”就是说入城之后,不能烧杀抢掠,否则诛灭全族。

宋太祖黄袍加身处

为了不让自己背负篡位之名,赵匡胤自导自演了一出好剧,一千年来,成功骗过了不少吃瓜群众。然而,假的终究是假的,真不了。赵导处心积虑、费尽心机设计的剧本,还是给世人留下不少破绽。

首先是剧情发生的地点:

陈桥驿。

为什么选择在陈桥驿发动兵变呢?

因为它有三大好处!

第一是陈桥位于开封城

外,不在城内,后周君臣不能第一时间得知消息,组织力量镇压。

第二是陈桥距离开封很近,离城区

才

40

多公里。

步行的话,半天就可以走到,非常方便、快捷,一旦起事,军队能够迅速兵临城下,奠定胜局。

第三是陈桥驿有现成的营垒,方便士兵们驻扎。

既然选好了剧情发生的地点,那就必须有率领军队来到这里的理由。

找什么借口呢?

赵导灵机一动,陈桥驿在开封的北面,那谎称北方边境有敌情不就行了。

陈桥驿

很快,朝廷接到紧急文书,契丹人联合北汉大举南下,准备直捣汴京。群臣一看,这还得了,周世宗刚刚驾崩,主少国疑,正是人心未稳的敏感时刻,契丹利用这个机会南下,真是火上浇油。没办法,赶紧派军队出征呗!于是就让赵匡胤北上防御。赵匡胤得知后,派慕容延钊率领先头部队渡过黄河,驻扎在河北重镇真定。然后自己带领部队来到陈桥,发动了兵变。

因为黄袍加身这个事情太大,后人总把目光都聚焦在兵变上,却没有在意此刻边关的情形。

契丹人南下了,赵匡胤没有北上,反而把部队调到了京城,那契丹人打进来了怎么办呢?无所谓!因为根本就没有敌情,这是赵匡胤编造出来的。

宋朝的史书说契丹人不战自退了,简直莫名其妙,打都不打,干嘛要撤退?因为他们要给皇帝圆谎呢。

辽国的史书对此只字不提,没有发生的事情,人家有什么好提的,何必无中生有?

敌情是真的没有,但慕容延钊把部队带到真定,的确是为了抵御北汉和契丹。开封在黄河边上,它的安危与否,很大程度取决于河北,河北稳了,赵匡胤才能按计划行事。假如契丹和北汉真的不解风情,在此时入侵搅局,慕容延钊可以帮助赵匡胤抵挡他们,保证汴梁城里的行动顺利实施。

从事件的起因可以看出,这是赵导有意安排的,否则他没有理由派慕容延钊北上,也没有理由把大队人马带到陈桥。

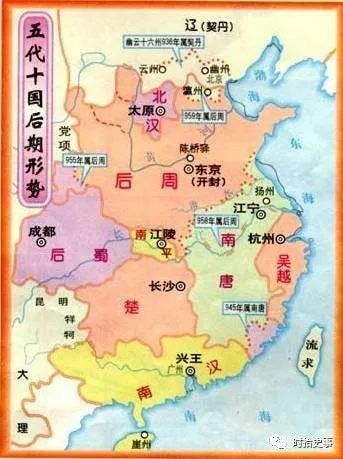

十年前,后周的开国皇帝郭威就是这个套路,先谎称契丹入侵,再趁机发动兵变。

十年后,赵匡胤尽心模仿,青出于蓝又胜于蓝,使用同样的手段篡夺了柴家天下。郭威要是泉下有知,肯定得吐出好几口老血。

剧情发生的地方是精心安排的,道具同样也是如此。在陈桥兵变这出大戏中,最有意思的道具莫过于那件黄袍了。

按照宋朝官方的说法,兵变是突发的,是将士们临时商议的结果。那黄袍是从哪里来的呢?这件东西可不同寻常。在帝制时代的早期,皇帝穿什么颜色的袍服并没有统一标准,秦始皇穿的就是黑色的,因为五行的关系,周属火德,秦灭了周,不就属水德,按照相关说法,水德应该穿黑色。

等到唐朝时,政府规定只有皇帝可以穿黄色的袍服,老百姓不能穿黄色衣物,否则违法。可见黄袍已经成为帝王的专用物品,民间要是敢用,属于僭越,是要为此付出代价的,在当时的社会,黄色物料产量最少,也最为罕见,没有人愿意拿自己的生命开玩笑。

赵匡胤的部下决定拥立主帅,事发突然,怎么刚刚商量好了,黄袍就出现了,军营之中,怎么还随着携带黄袍这种违规物品?要现场制作,物料从哪里来呢?不可能那么快、那么容易,就赶制出一件黄袍,这是军营,不是在城里。

没错,这是赵导事先安排的,在开封城制作了一件黄袍,等到大军出证时,秘密带在身边,表演开始了,由将领们拿出来,盖在身上,象征老赵已经成为天子。

大军入城,后周的上层人士都明白,王朝的覆灭已经无法挽回。赵匡胤有言在先,不准杀害公卿大臣,也不准伤害百姓,他有没有做到呢?并没有。

据史书记载,赵匡胤手下的军校王彦昇把韩通给杀了,韩通何许人也?检校太尉、同中书门下平章事,兼侍卫亲军副都指挥使,正国级的高官。

赵匡胤明确提出不允许处死后周官员,王彦昇不仅杀了,杀的还是级别那么高的,新皇帝有没有处罚他呢?非但没有,还给小王升官了,任命他为恩州团练使。明明违背赵匡胤的旨意,王彦昇为什么不降反升?因为他杀的对,杀得好,让官家心满意足。

后周禁军主要有两大系统,一个是殿前司,一个是侍卫司。赵匡胤是殿前都点检,殿前司的主要领导都是他的人,基层干部也支持他上位。

当初高平之战结束后,周世宗曾经命令赵匡胤选拔优秀人才编入殿前司,正因为军官都是赵匡胤选派的,他们都支持老赵改朝换代。

侍卫司就不一样了,都指挥使李重进

、副都指挥使韩通,一正一副,两位大领导,都是赵匡胤的政敌。

两大系统互相制约,有利于皇权的安全。

可是在柴荣死后,李重进长期驻扎淮南,远离京城,根本无法制约赵匡胤;

侍卫司剩下的领导岗位,又被高怀德、韩令坤担任了,他们也是赵匡胤的人。

因此,整个侍卫司实际上只有韩通一个死对头,铲除了他,就没有军事力量能够应对这场兵变。

在得知赵匡胤谋反后,韩通马上动身,准备做最后挣扎。他向来与赵匡胤不和,政敌上了台,他就算投降,日后也难免被赵匡胤清算,他不仅是在保卫柴家天下,也是在保全自己的性命。韩通的儿子多次规劝父亲,赵匡胤有威胁,不得不防,可事到如今,只能望洋兴叹了。王彦昇精确地找到韩通,将其处死,韩通的家人同样没能幸免。

据墓志铭记载,宋军杀死了韩通本人,还有已经成年的三个儿子;至于年幼的第四子,以及女儿们,都得到了保全。这种选择性的杀戮,绝非乱兵所为,真要是乱兵,见人就杀,哪管什么男人女人。这一切,都是有组织、有预谋、事先有交代的。

三百多年前,李世民杀李建成的家属时,也是杀男不杀女,从闻喜县主李婉顺的墓志就可以看出,她是隐太子的二女儿,活到了唐高宗龙朔年间。赵匡胤效仿了李世民,没有把事情做绝,有利于争取人心,稳定政局。

所以说,尽管赵导努力编排剧情,自己又本色出演,想告诉人们不是他想当这个皇帝,而是手下人贪图富贵,非要他当。可是,

谎报的敌情,突然出现的黄袍,还有对韩通的处置

,都在说明眼前发生的一幕幕

都是赵匡胤安排好的

。陈桥兵变,绝非偶然。但北宋政府为了政权的合法性,非要说它是偶然的,太祖是被迫的。如果有知情人士说出了真相,马上就会遭受打击。

本账号系网易新闻·网易号“各有态度”签约账号

作者高成,一个热爱历史的孤寡“老人”,喜欢创新,擅长搞怪。今日头条ID:麦园居士

点击图片阅读文章