杨振宁

文︱张剑

2016年9月4日,杨振宁在微信公众号“知识分子”发表文章,回应丘成桐关于中国建设超级对撞机的话题,鲜明表达其不支持中国建造这一耗费巨大的高能物理工程意见,由此引发学界内外相关这一论题的大争论,正如《人民日报》评论说,“使一个原本在专业圈子内部‘窃窃私语’的问题,成为引人关注的公共话题”。抛开争论双方所面对的现实和未来问题,我们可以稍稍回顾中国高能加速器建设的历史,柳怀祖口述《北京正负电子对撞机工程建设亲历记》给我们提供了一个极佳追索文本。

丘成桐

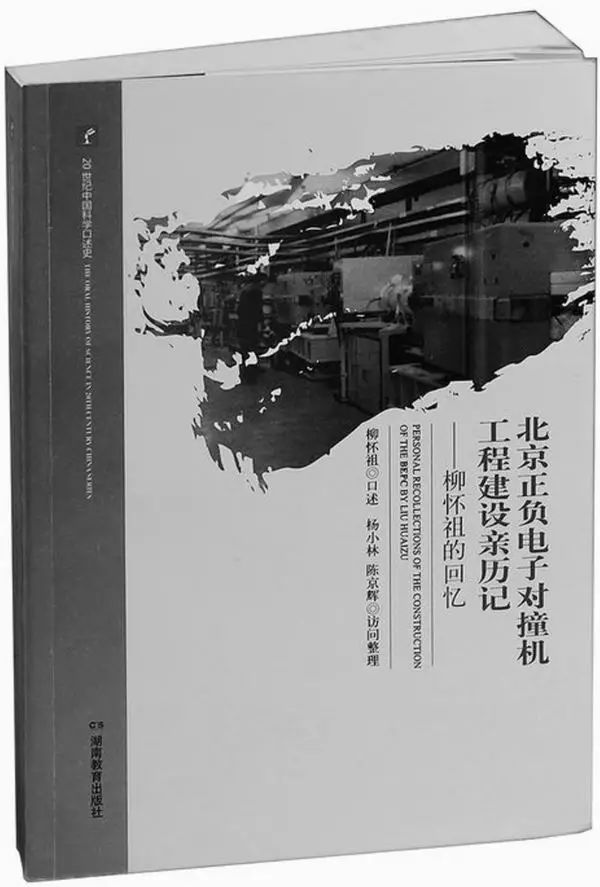

1988年10月,北京正负电子对撞机建成并成功实现了电子对撞,成为世界上第八台高能加速器,标志着中国在高能加速器这一高技术领域占有一席之地,被认为是中国继原子弹、氢弹、导弹、人造卫星、核潜艇后又一巨大成就。可是,中国高能加速器建设从1958年开始设计,中经“七下八上”,整整三十年后才建成,可谓命途多舛。与“两弹一星”研制相对顺利而言,高能加速器建设如此“多磨”,柳怀祖的回忆给我们展示了其间的多种缘由。柳怀祖父亲(柳大纲)曾任中科院化学所所长兼青海盐湖化学所所长,因此他自称“生来就是‘院’(中国科学院)中人”。1963年自中国科技大学无线电电子学系毕业后,分配到中科院原子能所(由中科院、二机部双重领导,二机部为主),从此与高能加速器结缘。1973年,他开始参与高能加速器建设的管理组织工作。1983年,北京正负电子对撞机工程正式立项后,担任领导小组办公室主任。因此,由他口述,中科院政策所杨小林、陈京辉访问整理的这本书自然具有相当的权威性。他自己也说,他之所以答应作此口述,不仅因为该工程的重要性,还因已有不少相关文章对该工程的叙述有“不准确之处”,有必要“尽量还原历史的本来面貌”。

《北京正负电子对撞机工程建设亲历记——柳怀祖的回忆》,柳怀祖口述,杨小林、陈京辉访问整理,湖南教育出版社,2016年11月。

自从英国物理学家卢瑟福(E. Rutherford,1871-1937)实现原子的人工嬗变后,人类对微观世界的探索走上了用加速带电粒子轰击原子核的道路。1932年,卢瑟福学生科克罗夫特(J. D. Cockcroft,1897-1967)和沃尔顿(E. T. S. Walton,1903-1995)发明了直线型倍压加速器,并用它将质子加速轰击锂核,使之分裂为α粒子,这是人类历史上第一次用人工加速粒子实现核反应,他们因此获得1951年诺贝尔奖。也同在1932年,美国物理学家劳伦斯(E. O. Lawrence,1901-1958)在加州伯克利建成回旋加速器,他因此获得1939年诺贝尔奖。此后,为了提高带电粒子的速度,加速器不断改进,建造所需人力、物力和财力越来越浩大,技术也越来越复杂,成为理论科学、实验科学和技术科学相互促进的典型代表。1993年美国国会终止的“超导超级对撞机”项目,设计隧道直径超过4米,周长87.1千米,带电粒子质子流能量达到20TeV(万亿电子伏特),当年预算整个造价高达110-150亿美元。

1955年,赵忠尧(1902-1998,1948年首届中研院院士)利用从美国带回的仪器设备,带领科研人员研制成功700KeV大气型静电加速器(被加速器学界称为V1),并安装在中关村原子物理楼,由此拉开了中国粒子加速器建设事业。此后,杨澄中(1913-1987,中科院兰州近代物理所所长,1980年学部委员),金建中(1919-1989,航天部兰州物理所所长,1980年学部委员),叶铭汉(1925-,中科院高能物理所所长,1995年工程院院士)等在赵忠尧领导下,研制2.5MeV(兆电子伏特)高气压型质子静电加速器(被称为V2),1958年建成。这些均属于低能小型加速器,仅适于做低能核物理实验。

赵忠尧

1956年“十二年科学规划”提出建造2GeV(10亿电子伏特)电子同步加速器。在苏联专家的指导下,留苏的方守贤(1932-,1991年学部委员)等1958年设计出能量2.2GeV、周长约200米的电子同步加速器,是为中国高能加速器第一个设计方案。适逢“大跃进”,该设计被批为“太保守”、“太落后”而放弃。另提出设计超越苏联已有7GeV的15GeV质子加速器,方守贤等无可奈何,勉强设计出12GeV方案,1959年回国汇报被钱三强以规模太大“枪毙”。

1959年,由苏联、中国等十二个社会主义国家联合组建的杜布纳原子核研究所发明了世界上第一台螺旋线回旋加速器。在该所工作的王淦昌、周光召等建议中国也建一台适合国情的中能强流回旋加速器,开展介子物理研究。建议经聂荣臻批准后,在苏联初步设计能量为420MeV,回国后继续完善方案,并开始预制研究,代号为“205工程”。由此,中国高能加速器建设从图纸迈向了预制阶段。后经反复证明,认为建造该加速器对物理工作意义不大,国内也缺乏建设的相关工业技术和科技力量,在“调整、巩固、充实、提高”方针下,于1961年下马。1963年还提出建造2GeV同步加速器和2×6MeV串列静电加速器,也都没有下文。

因中苏交恶,1965年,我国退出“杜布纳”,决定自力更生独立研制加速器。卢瑟福的中国学生张文裕(1910-1992,1957年学部委员)等人提出建造3.2GeV的质子同步加速器,后又提高到6GeV,并派方守贤等人去延安选址。很快又成一纸空文。

上述被加速器学界称为中国高能加速器建设的“四上四下”,其建设目的都是进行原子核物理的基础研究,基本不涉及应用研究,而且除“205工程”外全部停留于纸面。“文革”强烈冲击基础研究,为响应党中央“面向实际、面向应用”的号召,1969年8月,何祚庥等提出用加速器生产核燃料的“一举两得”方案,即“698工程”,既服务于国防需要,又可以培养高能物理人才与技术储备。方守贤建议采用技术成熟的1GeV的质子直线加速器。另有人提出在国际上尚处于探讨阶段的轨道分离型加速器和烟圈式加速器。在二机部军管会领导下,对三个方案进行论证,本来仅是学术争论,却很快演变为惊心动魄“阶级斗争”。军管会主任亲自上阵,说“直线加速器是落后的、不科学的,质子怎么能向前走直线呢?地心引力就可以使它掉下来”。谁不同意他们提出的方案,就是反对军管会,就是“反革命”,并且矛头直指家庭出身不好的方守贤与何祚庥。“698工程”论证由此胎死腹中,遑论研制了。(方守贤:《我的高能加速器梦》,《现代物理知识》,2013年第一期)

1971年7月,杨振宁回国,参观了原子能所,提出“高能物理是当代物理学的前沿和发展的中心,是基础理论科学的带头的项目之一……要开展基础理论研究,一定要抓高能” (45页)。杨振宁的意见给处于低谷的高能学界一剂强心剂,激起了强烈的反响,原子能所一部被要求“以高能物理为主,基本粒子理论为重,抓好高能加速器预研等工作”。翌年,杨振宁再次回国。7月4日,在北京饭店张文裕主持召开“高能物理发展与展望”座谈会,不想杨振宁却不赞成中国建造耗费巨资的高能加速器(江才健:《规范与对称之美》,第6页)。会后,以张文裕为代表的十八位科研人员(被称誉为“高能十八棵青松”)于8月22日致函周恩来总理等,建议“尽快发展高能物理”,设立高能物理研究所,从事高能加速器“预先研究”。9月11日,周总理回信称:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来,同时又要把理论研究与科学实验结合起来。高能物理研究和高速加速器的预制研究,应该成为科学院要抓的主要项目之一。”(48页)由此,原子能所一部从二机部回归中科院,1973年2月成立了高能物理研究所,中国高能物理加速器建设进入新的建制化阶段。

毛泽东接见杨振宁

3月,在香山召开“高能物理研究和高能加速器预制研究”会议;5月,张文裕带队去美国、欧洲核子中心考察。9月,中科院提出研制能量为1GeV或更高质子环形(同步)加速器(包括直线注入器),流强超过国际现有同类加速器。12月,国务院副总理李先念批示同意,工程选址在“三线”或“二线”之间。经反复论证,确定1983年建成40GeV质子回旋加速器,先建造一台3MeV质子直线加速器作为模型,该模型研制代号为“7403工程”。柳怀祖等沿京汉线公路在河北选址,两三个月后,“批林批孔”扩大到“批周”,周恩来批示的高能加速器自然难逃宿命。

1975年2月,中科院和国家计委向国务院报告,计划十年内经预制研究建造一座能量为40GeV,流强为0.75μA的质子环形加速器。3月,周恩来和邓小平批准了报告,该工程代号为“753”。不久,“反击右倾翻案风”运动开始,加上唐山大地震,工程下马。

“文革”结束,国门初开,发现无论是美国、欧洲、德国、日本还是苏联,高能加速器建设已成就非凡,中国却仍停留于纸上谈兵。方毅主政中科院,决定恢复“753工程”,可就在工程即将开工之际,北京市环保部门以放射污染等理由予以“杯葛”。1977年8月17日,邓小平接见丁肇中,方毅做了汇报,邓说:“这件事(753工程)现在不要再拖了,我们下命令,立即开工,限期完成……这些人外行说外行话。既不学习,又不虚心。他们不懂科学。他们该保护的不保护,不该保护的却要保护。”(72页)11月18日,高能加速器预制研究基地工程终于在北京玉泉路开工,迈出了中国高能加速器建设第一步。

邓小平接见丁肇中

“753工程”主要目标是1987年建成相当于欧洲核子中心水平的400GeV质子环形加速器,因此被改称为“八七工程”,总预算近十亿元,人员编制四千五百人,并已选址在十三陵建设高能物理实验中心。这一“工程”并不被当时积极支持中国建造高能加速器的李政道等海外科学家看好,他们认为每一台加速器建造都有其特殊的研究目标,不能为造加速器而造,苏联、日本和欧洲都曾建造耗费巨大却没有什么研究成果的加速器,他们更倾向于在T-粲领域可能有重要突破的、耗费更少的2.2GeV的正负电子对撞机。同时,杨振宁等一直持反对意见者不断致函邓小平等国家领导人,以为“八七工程”耗费极大却仅相当于国际上五十年代水平。全国政协、人大会议上也有反对意见。这使一直坚持加速器建设的邓小平也产生了疑虑,他在聂华桐等十四位美籍华人科学家给他的信上批示:“这个问题值得重视,我过去是积极分子,看来需要重新考虑,请方毅同志召集一个专家会议进行论证。”(11页)1981年1月,“八七工程”在反“洋冒进”的大背景下宣告下马。

至此,中国高能加速器建设已是“七上七下”了。所谓“否极泰来”,在长期的“上上下下”过程中,高能物理学界已经积累了丰富的经验,特别是在李政道、丁肇中、邓昌黎等海外科学家的支持下,大批高能物理人才在美国、欧洲等高能加速器中心得到了系统的训练。在“八七工程”下马的同时,相关领导人批示利用“八七工程”剩余经费进行较小规模的加速器建设。5月,召开专家论证会,提出用七年时间建造一台2×2.2GeV正负电子对撞机。当年底,邓小平批示说:“这项工程已经进展到这个程度,不宜中断,……我赞成加以批准,不再犹豫。”(131页)

1983年4月,国务院批准正负电子对撞机立项,总投资九千五百八十万元,不到“八七工程”十分之一。12月,中央书记处会议将对撞机确定为国家重点建设项目,被称为“8312工程”,成立工程领导小组,成员有谷羽(中科院顾问)、张寿(计委副主任)、林宗棠(经委副主任)、张百发(北京市副市长),由谷羽主持。1986年7月,谷羽离休,中科院院长周光召任组长。谢家麟、方守贤分任工程项目经理和副经理,叶铭汉任高能所所长、谢家麟等任副所长。李政道深知中国对应用研究的关心和重视,因此他一再建议在对撞机的存储环上增加同步辐射光速线,这样对撞机就不仅仅是基础研究的设备,还可以进行应用研究。1984年9月,国务院批准同步辐射光实验区建设,明确对撞机“一机两用,以应用为主”的方针,总投资调整为两亿四千万元。对撞机由注入器(1.4GeV正负电子直线加速器)、储存环(周长为240.4米跑道装置)、探测器(直径长约6米的北京谱仪)、电子计算机系统和同步辐射装置组成。其建成不仅可以进行高能物理实验研究,而且还可附带提供同步辐射光,用于固体物理、材料科学、微电子学、生物及医学等方面的研究。

1984年10月在北京正负电子对撞机奠基典礼上邓小平与张文裕交谈。

邓小平为对撞机工程奠基

1984年10月7日,对撞机在玉泉路高能物理所破土动工,宣告中国高能加速器建设迈出了实质性的第一步。当然,其后对撞机的建设并非一帆风顺。在科技体制改革中,“面向经济建设”成为指导科学技术发展的战略方针。因此,中科院提出的“侧重基础、侧重提高”办院方针并没有得到国家认同,在1988年8月的北戴河中央会议上,相关领导听取报告后,明确表示反对对撞机工程。这一事件被柳怀祖称为“黎明前的风波”。因这位领导的意见没有传达,于是以周光召为组长的领导小组继续“按既定方针”办,“方毅同志不管了,谷羽同志下台了,他们都管不了啦,光召十分为难,我就得跟着光召、宗棠、张寿、百发一起扛着”(252-253页)。

对撞机建设是一个极其复杂的高尖端科技大工程,牵涉到众多科研机构、工厂和高等院校的上万人名科研人员、干部和工人、解放军,几千台机器紧密调配,任何一个微小的偏差都可能造成整个工程的失败。1987年下半年,加速器组装后,发现真空漏气,用各种探测仪器,“趴着、躺着找”,找了好多天也没有找到漏气处。最后发现问题出现在螺丝钉上,虽然尺寸一样,但生产批次不一样,材料不一样,造成膨胀系数不同,结果接缝处出现了微米以下级别的缝隙(226-227页)。1987年12月,成功将电子束注入储存环,进入最后的“调束”阶段——正负电子束在储存环真空管内沿相反方向高速运转,接近光速后,通过计算机控制的几十块磁铁操作,“聚焦、调整形成可控的比头发丝细得多的正负电子束团,最后在谱仪中心点实现对撞”。调束工作需要不间断工作,相关同志分成五个班,每个班连续工作十二个小时。前期工作非常顺利,可到关键时刻就是不能实现正负电子束的“对撞”,一直到秋天还不能见成效。换班的也不走了,“连续工作,边研究、边调,困了就在中控室椅子上睡一会儿”(253-254页)。直到10月中旬,在一次检查中发现进谱仪后最后一组电磁电极连接反了。问题解决了,16日凌晨,正负电子束终于跨越了时代的鸿沟第一次在中国大地“对撞”了,宣告了对撞机工程的成功,标志着中国在世界高科技领域占有了一席之地。

量子对撞机

自第一次世界大战以来,国家科技政策日渐形成,特别是随着大科学技术时代的到来,国家科技政策对科学技术发展的影响越来越大。“十二五科学规划”的出台,标志着中国科技政策的形成,但高能加速器在中国从设计到最终建成,充分反映了国家政策特别是政治变动对科学技术发展的影响。对于2016年的超级对撞机争论,《人民日报》评论说争论双方都“以理服人、就事论事,既没有以势压人,更没有辱骂约驾。希望科技界这样的‘对撞’更多些,不管是重大科技决策,还是‘有的能重复、有的不能重复’的实验结果”。从高能加速器在中国的建设历程,我们期待更加稳定的国家政策(当然包括国家科技政策,诸如加大对基础研究支持力度),使学术能够如其所是地发展。

张剑

上海社会科学院历史研究所

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。