《史记 · 货殖列传》里有段记载:

“

故曰陆地牧马两百蹄,牛蹄角千,千足羊,泽中千足彘,水居千石鱼陂,山居千章之材。安邑千树枣。秦、燕千树粟。

蜀、汉、江陵千树橘

。淮北、常山以南,河济之间千树萩。陈、夏千亩漆。齐、鲁千亩桑麻。

渭川千亩竹

。及名国万家之城,带郭千亩亩鍾之田,若千亩栀茜,千畦姜韭。此其人皆与千户侯等。

”

绕晕了吧,我来翻译一下。

司马迁的意思就是,如果有50匹马、250只羊、250口猪、千亩竹林、千株橘树中的任意一种,财富数量都相当于千户侯。

千户侯可是汉朝册封的侯爵,不说富可敌国吧,起码是地方的纳税大户,种点竹子和橘子就能赚钱,说明这些东西都是汉朝的经济作物,还是不动产,属于睡后收入的那种。

尤其是竹子,盖房和制作武器都要用到,类似于现在的钢材。

竹子有多重要,还是看司马迁的记载:“竹竿万个,亦比千乘之家。”

意思是有一万个竹竿,就是身价10亿的富豪了。

而且

司马迁在这段话里,透露出一个很重要的信息:

渭川千亩竹,蜀、汉、江陵千树橘

。

渭川在关中,汉是汉中,这些地方居然能种竹子和橘子,简直有点不可思议。

橘子喜欢温暖湿润的气候,低于零下8℃就死了,所以叫橘生淮北则为枳,淮河以北都不能种橘子,汉中哪来的?

竹子是亚热带植物,现在主要分布在川渝和江浙,关中怎么可能有竹子呢?

但司马迁说骗人是小狗,以他做学问的严谨程度,肯定是有了。

那问题就来了:

为什么现代没有的东西,古代却有呢?

其实原因很简单,古代气温高。

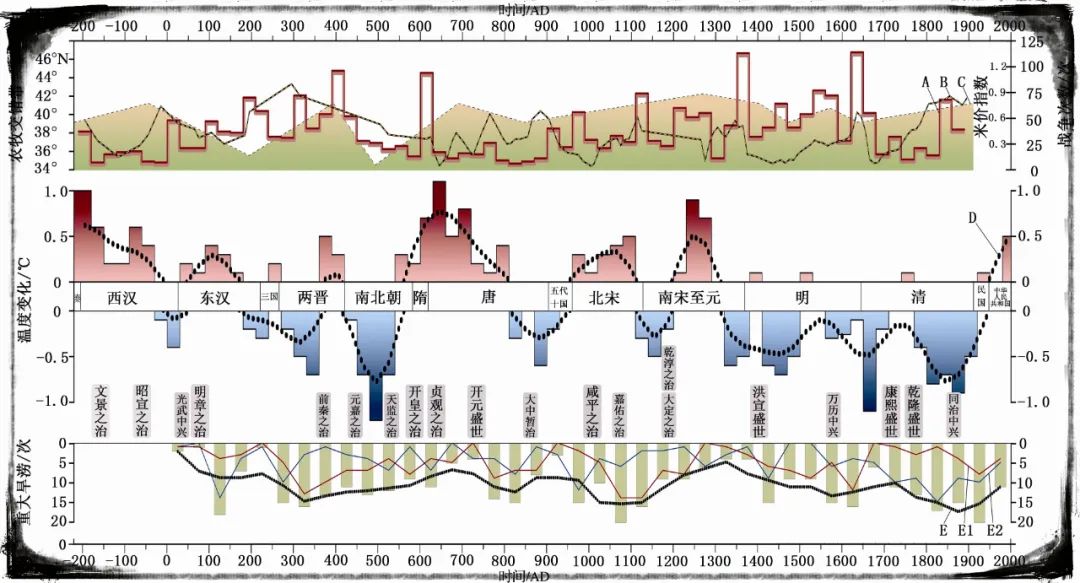

据中国科学院院士竺可桢先生考证,除了西周有两百年的低温气候,

在西汉灭亡以前,中国将近3000年的时间里,平均气温比现在高2

℃

。

可能有人说,只不过2

℃

而已,家里的空调升温2

℃

根本没感觉啊。

家里当然没感觉,可全球升温2

℃

,环境就大不一样了,如果你穿越回公元前的中国,绝对想不到,这居然是你的祖国妈妈。

因为仅仅升温2

℃

,黄河流域的河南、陕西、山东便成了亚热带,类似于现在的广东和云南,而那时的江南,则相当于现在的东南亚。

在这种高温环境里,大象在河南野蛮生长,商朝人民就把大象当宠物养,甚至组建了一支象军。这种典型的东南亚特产,居然在商朝的河南出现了,于是河南的简称是豫:

一个人牵着大象。

而且黄河流域有梅子和竹鼠,梅子是用来调味的,竹鼠可以吃,而这两种东西,现在已经跑到江南沿海地区定居了。

这次温暖的气候,从公元前3000年持续到东汉初年,整整3000多年,我们熟悉的三皇五帝、诸子百家、秦皇汉武,都是在这个时期出现的。

因为

气候适宜生存,农业和畜牧都发展的很好,中国先民在劳动中积累了大量经验,这种地理、气候和人的互动,带着中国文明滚滚向前

。

汉朝的关中有竹橘,实在太正常了。

再多说一句,那时候的人们只穿裙子,不穿裤子,两条腿是真空的。以前我很纳闷,他们冬天不冷吗?后来明白了气温不同以后,才回过味来。

现在很多南方人冬天也不穿秋裤,照样能过年,更何况温度更高的公元前呢,人家是真的不需要裤子。

如果你想体验上古先民的生活,直接去广东或者云南就行。

自2000年前的东汉起,地球环境变了。

上古那种温暖宜人的气温逐渐远去,中国变的越来越冷,平均气温比现在低1—2℃。

千万别以为气温浮动3

℃

没关系,放在历史上,就是毁天灭地的大事。

气温降低导致农业减产,那时候又没有化肥和大棚种植,结果便是粮食不足。而王朝安定数百年,却让土地能养育的人口,达到顶峰。

这么一来一去,粮食总量完全不够人口分配,再加上权贵横行和阶级剥削,导致很多人吃不到粮食,只能饿死。

于是,马尔萨斯陷阱起作用了。

人们成天游走在饿死的边缘,总要想办法活下去啊,换做是你,恐怕也不会在乎什么道德和法律了,唯一能做的是零元购。

所以在184年,东汉王朝的内部腐化和气温降低,直接引爆了造成五百年大分裂的黄巾起义。

中国农民受不了气温降低,草原牧民也受不了。

毕竟气温降低到一定程度,必然影响牧草生长,一旦水草不丰盛,牛羊没什么吃的,便会大批饿死。那么以牛羊为食物的牧民,也要跟着挨饿。

为了活下去,草原游牧民族就得找出路,以他们逐水草而居的生活方式,肯定是向水草丰盛的地方前进。

那什么地方的水草丰盛呢?

当然是南方嘛。

气温降低以后,农牧交界线逐渐南移,以前内蒙古能种竹子,现在不行了,竹子和橘子、大象、竹鼠等东西,转移到南方的长江流域,而北方的黄河流域,正是游牧民族喜欢的环境。

所以在三国的时候,草原游牧民族纷纷向南迁徙,在河北和山西定居下来,成为中国王朝的编外人口。

魏晋政权稳定时,他们安分守己的过日子,但是司马家掀起八王之乱,把中国打的山河破碎,这些游牧民族就变成定时炸弹,起兵南下争夺政权,也就是我们熟悉的五胡乱华。

差不多相同时期,降低的气温向欧洲蛮族发起动员,号召日耳曼等蛮族向南迁徙,做了罗马帝国的雇佣军,逐渐掌握了军事权力。

而此时的罗马帝国也到了衰落期,不仅官僚和贵族阶层越来越庞大,可以交税的农民和商人越来越少,导致罗马帝国的财政非常烂,和中国的东汉王朝差不多。

其实每个国家的末年都一样,核心便是

既得利益集团向上截留国家税收,向下剥削底层人民,成为臃肿的食利阶层

。

罗马帝国烂透了,那些蛮族也不客气,用武力争夺国家政权,这就是欧洲的蛮族入侵。

中国的五胡乱华,欧洲的蛮族入侵,熟悉的配方熟悉的味道。

气候温暖期,国家的生产力大发展,经济实力爆棚,生产力+经济造就了大批人才,而农民更容易安定,于是国家快速建立稳定的政权。

经过几百年的安定岁月,国家系统不断老化,走到寿命的终点,正好赶上降温和天灾汹涌而来,咣当,国家崩溃了。

这个过程有必然,也有巧合,只能说特定的事情,在特定的时间爆发了。

而中亚大草原,又成为中国和欧洲的联络线。

草原游牧民族想求生路,只有两条路线,

其一是越过长城进入中国

,匈奴、鲜卑、突厥、契丹、蒙古和满洲,都是走这条路线进来的。

其二是向西迁徙,经新疆进入哈萨克斯坦等中亚国家

,他们在这里继续分化。

有的向南走,攻破阿富汗、伊朗甚至印度,然后皈依伊斯兰教,在原地建立国家。印度的莫卧儿帝国,开国君主就是突厥化的蒙古人。

不得不说,那时候的蒙古人是超级学习机器,走到哪学到哪。

有的继续向西走,越过中亚草原直抵欧洲,然后把欧洲国家暴揍一顿,留下“上帝之鞭”的名号。

汉末大降温之后,部分匈奴人便走上西迁之路,百年后突然冒出个匈奴王阿提拉,在欧洲杀的人头滚滚,留下万世凶名。

整个魏晋南北朝的分裂,归根结底,都是

国家系统崩溃和地球降温的二重奏

。

经过几百年大洗牌,跟不上生产力的制度被改革了,水火不容的民族融合了,中国轻装上阵,进入辉煌鼎盛的隋唐帝国。

说来也巧,原本打寒颤的地球突然病愈了,气温逐渐回升到秦汉时期,也就是比现在高2

℃

的水平。

于是,橘子回来了。

李隆基在蓬莱宫种了几株橘子树,每年能结100多枚,偶尔和大臣们炫耀:“

站在这里不要动,朕去摘点橘子

。”

气温回升的重要标致是农田产量,公元738年,也就是李隆基统治下的开元盛世,甘肃庆阳的小麦大丰收,却怎么都卖不出去,因为所有地方都丰收了,根本不需要买粮食。

庆阳在甘肃和陕西的交界处,农田产量不低于东部,可见环境真的适宜人类生存。

而庆阳以西的河西走廊、安西都护府,竟然也是水草丰茂的地方,不仅适合大规模耕种,那些不能种田的地方,也可以畜牧养马。

农牧两开花,甘肃成为大唐的西陲重镇。

但中国的好运到此为止了。

随着大唐在“安史之乱”后走下坡路,气温重新降低,原本富庶的河西走廊逐渐破败,甚至辉煌几百年的关中,也变得不适宜农耕,失去经济重心的地位。

当然,战乱破坏是很重要的原因,气温降低也是事实。

此后千年,虽然气温偶然回升一下,给中国人民稍微带来点欣喜,但总趋势是在持续降低,

明清时期的最高温度,都没达到汉唐的最低温度

。

从草原冲出来的蒙古人,沿着两条路线出击,一部分进入中国建立元朝,另一部分屡次西征,最远处到达欧洲境内,留下至今让欧洲人恐惧的黄祸。

还有一部分则留在中东地区,和当地民族融合,建立起伊斯兰国家。

17世纪中期,中国气温降到有史以来的最低点。

最冷的时候,江浙的太湖都结了厚厚的冰层,有人从江苏驾车出发,一路穿过太湖到浙江湖州,居然没有掉下去,现在看来简直是天方夜谭。

伴随低温的是饥荒。

大明共有两京一十三省,却有大半省份常年干旱,除了少数地区能种出粮食来,很多地方常年颗粒无收。

同样是甘肃庆阳,在大唐可以大丰收,粮食多的卖不出去,在明朝却连粮食都种不出来,李自成带起义军去庆阳转了一圈,发现这地方根本不能养军,留在甘肃要饿死的。

所以李自成和其他义军领袖,从陕北闯出来,拼命往东部走,那都是去干饭的啊。

而立国200多年的大明朝已经烂透了,朝廷有昏庸的崇祯和捞钱的阁老,地方有猪一样的藩王和乡绅,江南则是东林党的地盘。

于是明朝和汉唐一样,走上国家系统崩溃和气温降低的老路。

唐朝以后的千年里,有没有气温回升呢?

也有的。

其中一个小幅回升持续十几年,张居正改革便发生在这段时间,给大明朝续命几十年。

另一个气温回升时期持续百年,做皇帝的是康熙、雍正、乾隆,留下所谓的“康乾盛世。”

到底是人借地球的势,还是环境塑造了人

?

你仔细品。

明白中国的历史变迁,接下来我们把视角再放大一点:

五千年的时间里,为什么气温会不停变化,给人类生活造成巨大的困扰呢?

要说清楚这个问题,首先要明白,

我

们生活在地球上,万事万物都要遵循地球的运动规律

,脱离地球运动谈世界,那是耍流氓。

距今2.5亿年—6000万年前,地球处于中生代,而在中生代里又分为三叠纪、侏罗纪、白垩纪,稍有常识的人都知道了,这是恐龙生活的年代。

恐龙在地球上没心没肺的生活2亿年,直到6000万年前一颗彗星撞击地球,紧接着引起大规模火山喷发,遮天蔽日的粉尘进入大气层,降低了植物的光合作用,导致恐龙的食物链断裂,造成恐龙灭绝。

陪恐龙一起灭绝的,还有地球50%的物种。

从此以后,地球进入第三纪,这是哺乳动物蓬勃生长的时期,直到258万年前,一个大型冰盖永久覆盖南极大陆,地球进入

第四纪大冰期。

是的,我们现在就生活第四纪大冰期,俗称冰河时代。

可能有人要说了,温室气体都超标了,世界各国都在节能减排,这哪是冰河时代啊,冰你个鬼去吧。

但是我们真的处于冰河时代。

第四纪大冰期至今258万年,不是说整个地球都和南极似的,永远被冰层覆盖,而是

一个接着一个的小冰期,共同组成第四纪大冰期

。

每个小冰期的周期是10万年左右

,而两个冰期之间,会有1—3万年的中断时间,学术上叫做

间冰期

。

间冰期没有冰期寒冷,反而很温暖,特别适合动植物繁衍生息。

我们生活的年代,便是上一个冰期结束,下一个冰期尚未开始的间冰期,至今已经走过1.17万年,开始的标志便是全世界的共同记忆:

大洪水。

中国青藏高原的冰川,其实就是上次冰期的残留。

当然,间冰期也不是永远温暖的,地球在间冰期还是有气温浮动,幅度差不多是1—3

℃

左右,这个时期叫做

冰段

。

是不是和中国历史对照上了。

炎黄至秦汉、隋唐的气温,才是地球间冰期的正常状态

,人类可以放肆生活,而魏晋和宋元明清的低温,尤其是造成明末惨状的小冰河,其实就是冰段。

那为什么会有冰期和间冰期呢?