所谓的“低欲望社会”这个说法来自于日本的经济评论家大前研一。他在《低欲望社会》一书中警告日本国民:大量不婚、不生、不买房的年轻人,已经使日本进入了低欲望社会。

按照大前研一的定义,所谓低欲望社会,是指作为社会主体的新世代不愿再背负风险和债务,丧失物欲、成功欲、结婚欲、生子欲、甚至是性欲,因而远离时尚、远离名牌、远离买车、远离喝酒、甚至是远离恋爱。在以“勤俭”为美德的中国人看来,这种态度其实在道德上颇为可取。

不过,抛开道德不论,从经济角度看这种趋势就不那么美好了。

虽然日本政府长期实行低利率政策刺激经济,社会仍然出现了通货紧缩的情况。无论物价如何降低,消费也无法得到刺激;银行信贷利率一再调低,而日本30岁前购房人数依然逐年下降;年轻人对于买车买房几乎没有兴趣,奢侈品消费被嗤之以鼻,反而是“宅”文化盛行……

当整个社会全面进入这一状态的时候,经济的发展就会进一步滞缓。之前被“高欲望社会”掩盖的各种矛盾和问题,也随之慢慢浮现。

中国会因为陷入“低欲望”而走上日本过去的道路吗?我们首先需要大致了解下日本“低欲望社会”的成因。

自从上世纪90年代以来年日本的经济泡沫破灭之后,经济发展就进入持续低迷的时期,平均年GDP增长率不足1%,被称之为“失落的20年”。在大致这段时间出生、成长的一代人,逐渐丧失了工作奋斗的欲望,成为失落的一代人。

据日本官方的调查,21世纪前10年间收入阶层分布变化显示:日本总劳动力4500多万人中,年薪400万日圆以上的中产人数十年来下降共400多万人,低薪群的人数增加400多万,而同时收入2000万日圆以上的巨富却增加2.2万人。

与此同时,日本在美国的次贷海啸后再次陷入衰退,丢失了大量工作机会。这使得日本的失业率从80年代鼎盛时期接近0%的“完美比例”,一度上升到5%以上。

可见,日本社会结构这些年发生了较大变化:赤贫的人在减少,但是低薪者和减薪者在大量增多,实际上贫富差距依然在增大。不过,这种差距不再是底层和顶层之间的差距,而是陷入贫困的中产阶层与高收入者的差距增大。

大量低收入的中产阶层消费能力持续下降,人们不愿消费的情况又反过来造成了社会的商业活动减少、公司经营不景气从而带来人们降薪甚至丢工作的情况,使得社会进一步陷入“低欲望”。

看上去这像一个循环论证:经济越差越会造成低欲望,低欲望反过来又使得经济变得更差……不过,从源头来看,低欲望社会的根源其实就是经济发展停滞造成的。如果经济没有变差,普通人并不会毫无理由的变得清心寡欲、追求所谓宅寂的生活。

一切的根源在于经济。

但是,从最近几年的数据来看,日本的经济复苏迹象很明显。但如果在经济复苏的时候,人们依然是保持着“低欲望”,那就真的有点不寻常。

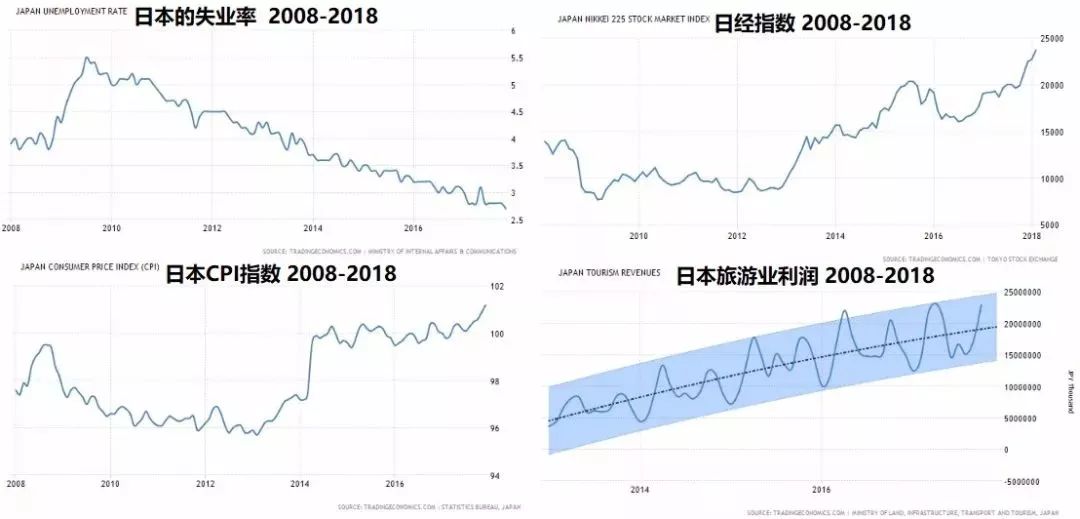

我们从日本的“失业率”、“出口贸易额”、“资本流向”、“日经指数”、“CPI增长率”等几方面数据来看,日本经济复苏的势头其实并不差。

日本失业率从金融海啸后的5%以上下降到现在2.7%;出口贸易先抑后扬,目前处于十年来的最高值,资本流向自2013年以来基本都是正向,且数额巨大;

外国旅游者对经济的贡献度也来到历史最高点;CPI指数早已经超过08年的近十年高点;增加最明显是日经指数,从十年前金融海啸之后不足1万点已经来到现在的23000点以上。

日本这些年的经济回暖,有目共睹,很多经济数据甚至好于中国大陆(尤其是股市)。然而,日本年轻人群仍然流行所谓的“丧文化”,没有奋斗的动力。

这才是最危险的讯号,它说明:日本虽然表面上经济有所恢复,但实际已进入了资本主义发展的末期,或者叫老化期。

这是一个“过熟”的发展阶段,社会阶层的流动性已消耗殆尽,资本主义的发展进入了从“阶层”到“种姓”社会的转变过程中。此时,经济的转好,收入的提高,都已经无法继续激发人的奋斗动力。

此情此景,将会成为我们的未来吗?