有温度的理性,有态度的感性

敬请关注,点击上方蓝色“真评十句”,长按文末二维码,及搜索公号“真评十句”或“TrueTen”

总理已亲赴武汉前线,新冠肺炎的消息已牢牢占据新闻头条,全国各地星夜驰援,但疫情数字仍处于爬坡周期。

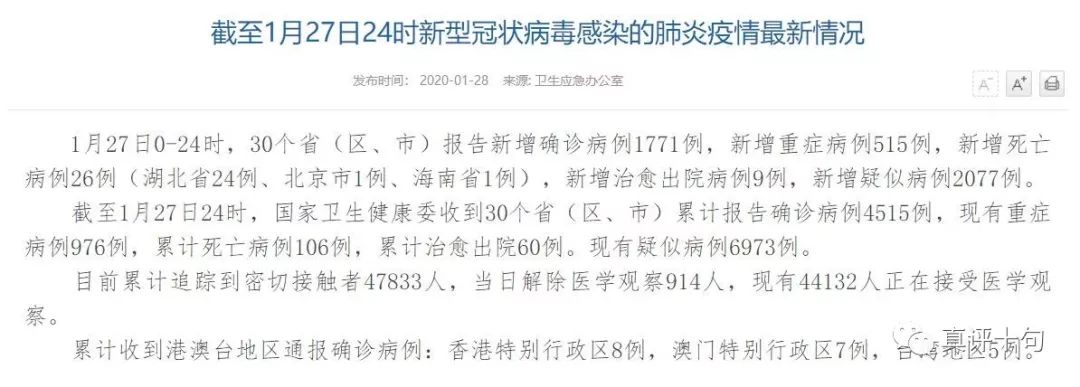

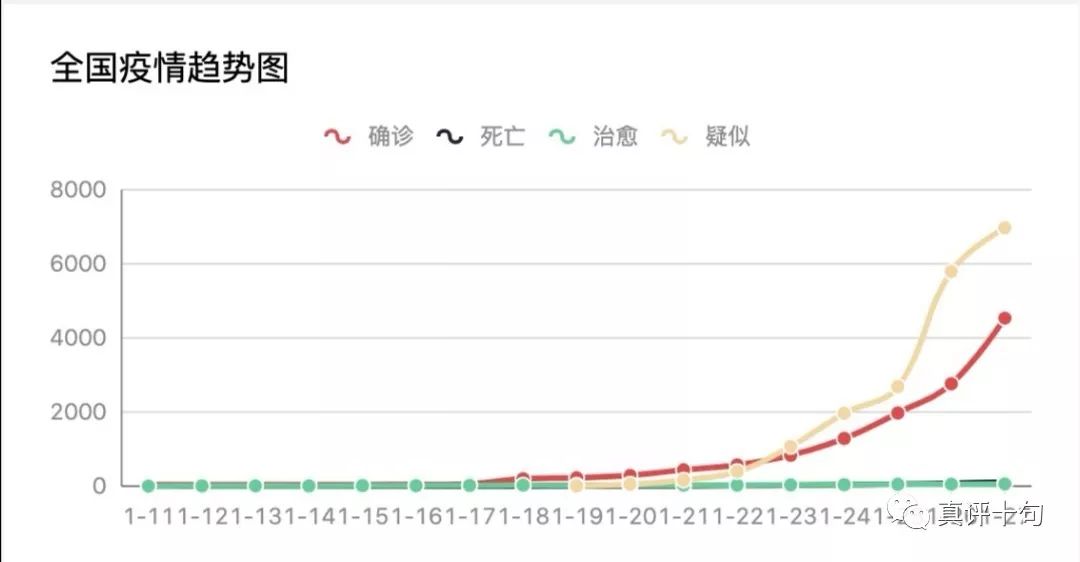

截止2020年1月28日0时,全国确诊4515例,一天之内新增1771例,其中重症从461例暴增为976例。如果你关注实时疫情,你会发现,数字还在不断跳动。

这可能是一场战役最艰难的时刻。需要武器装备和物资,需要一线拼杀的白衣勇士,需要运筹帷幄的统筹指挥,更需要每一个人满怀信心,战胜恐慌。

因为我们每一个人,不管是坚守封城之内,还是身处各地,加强防护,减少出行,牺牲掉家人团聚和旅行计划,我们都是战役的一份子。大家都有信心,力量才能凝结起来,战役才打得赢,社会才会保持稳定有序,代价才会尽可能少。

信心比黄金重要。

但此时此刻恐慌还在蔓延。

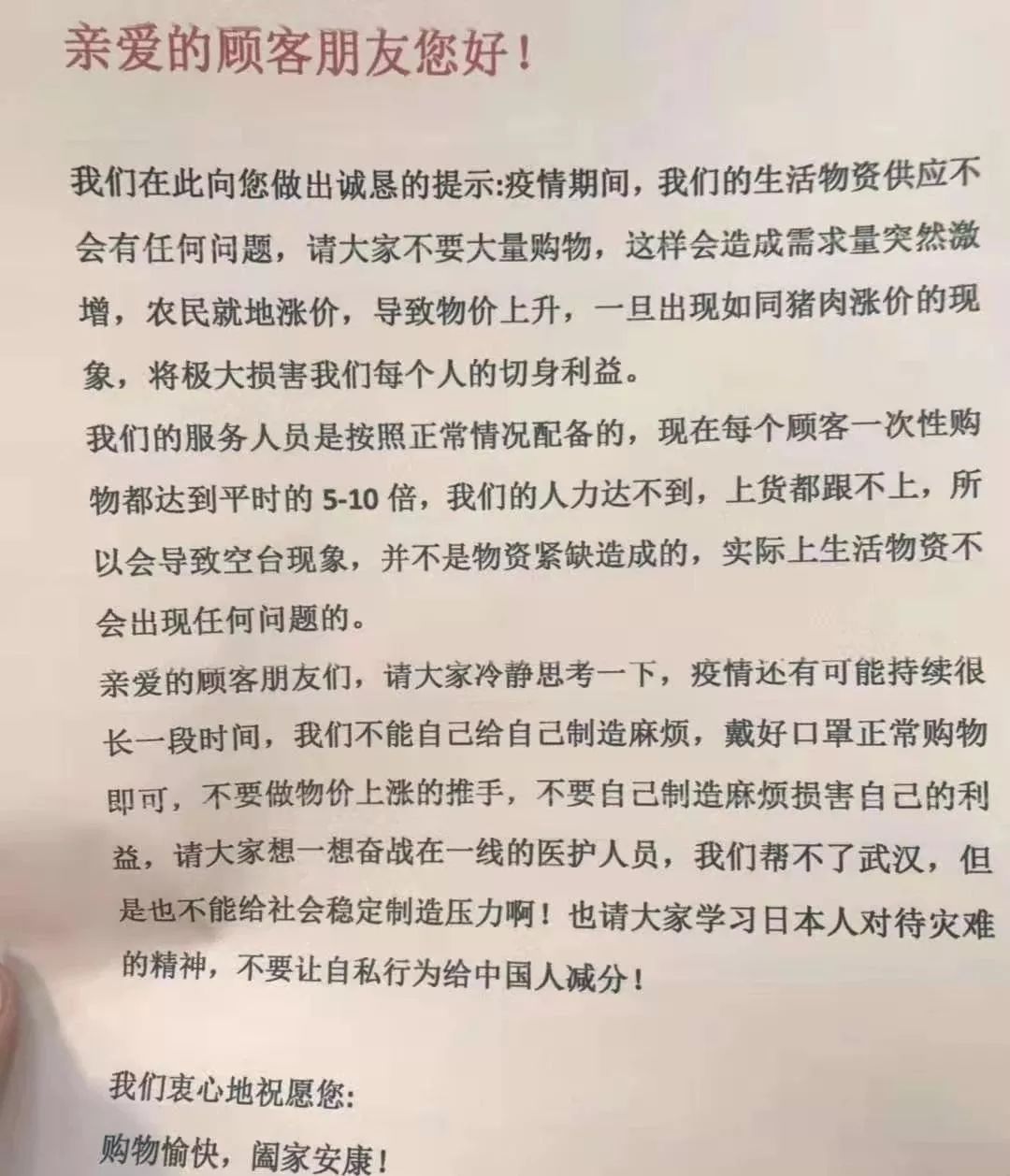

武汉市民挤满医院,一些地方防贼抓贼一样照顾湖北人甚至所有外地人,朋友圈谣言满天飞,超市人山人海,物价飞涨,这些都是恐慌的表现。

十句哥有个朋友说,他们老家抢完米面油,已经开始抢黄豆了,准备在买不到新鲜蔬菜的非常时期发豆芽。

这不是大航海时代远航水手的保命招式吗?

可它在2020年的中国重现了。

重视起来,防护起来,甚至为减少出行必要做点储备,这些都有合理性。但超出合理范围的恐慌,就会造成需求大量集中爆发的挤兑效应,医疗挤兑,物资挤兑,超市挤兑,交通物流挤兑,社会挤兑……祖国再强盛,也经不起十几亿人民的一拥而上。

想想看,一线医护人员为何缺口罩,除了前期储备不到位、调配分发有瓶颈之外,全国人民抢购迅速消耗库存,也是重要因素。

这样的恐慌不仅消耗力量,分裂社会,造成个人和国家无谓损失;还会引发无序人流,加剧交叉感染。

我们每一个人在恐慌情绪的重压之下,免疫系统的威力,恐怕也会打个折扣。

在战役的艰难时刻,关键时刻,必须首先战胜恐慌。

在迎来感染发病人数拐点之前,必须首先赢得社会情绪的拐点。

***

战胜恐慌不是一句空话,靠喊几句口号不行的,调门再高也不行。

得先看看,病毒一般肆虐的恐慌情绪,是从哪里来的。

必须承认,群体性恐慌情绪和人类历史如影随形,和人类心理特质的不完美相关,它的底层是从众心理,是基于个体利益和信息局限基础上的趋利避害判断,不可能完全消除。

设想一个场景,街上大家都在跑,一边跑一边哭喊,你的选择是跟着跑了再说,还是杵那里研究一下?

绝大多数人都会先跑再说,这是下意识的反应,也是基于个体的最优生存策略。

当然,有可能根本没多大危险,而无序恐慌最后反倒导致踩踏,死了好几个人,但这不会影响大多数人的判断和决策。

这就是恐慌的社会成本。

这种情况是不可能完全消除的。但是,具体到新型冠状病毒肺炎这一事件本身,它造成的恐慌发展到今日,又有很多特殊的,甚至是人为的因素。

今天十句哥的重点主要不在深挖责任,所以原因方面,拣重要的说。

首先是信息。

八个“造谣者”这个事情,全国人民都知道了。重大会议期间数据趴窝,至今令人费解。

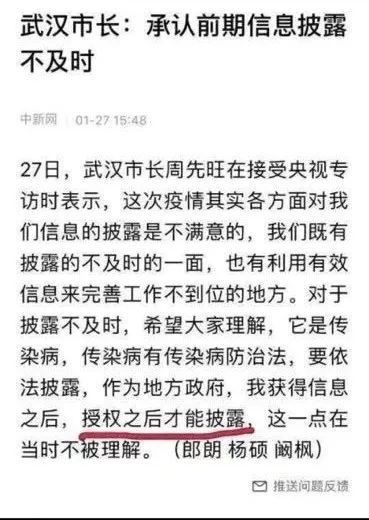

市长接受采访的一番话,仿佛证实了信息公开的艰难。

信息公开,权威发声的节奏感当然很重要,但太在意“节奏感”,太“考虑影响”,导致信息真空,反倒会积累引爆更大的恐慌。

这样一来,不仅丧失了早期介入、控制社会情绪的最佳时机,还会使公信力雪上加霜,让日后的亡羊补牢困难重重。

同时,资讯社会很难把铁板打的天衣无缝,民众信息需求就在那儿,你不发声,你不去填补,自有其他声音去填补。

谣言是恐慌的助推器,但谣言最大的温床,永远是沉默与逃避。

其次是行动。

就算信息管控,但也应该在行动上外松内紧,可看到的是万人宴会。每次回想起来,都会令人恐慌加剧。

还有封城决策时的配套措施。留下来的市民,如何通过网格化的基层组织和分级卫生网络,实现分级分类筛查,是否考虑清楚,措施有力呢?处理不好,大家涌向少数医院,挤兑医疗资源,医院人力物力崩溃,民众恐慌会像交叉感染的病毒一样集中爆发。

离开的市民,如何安置,如何和兄弟省份协调,如何对确有回武汉需求的市民做出妥善安排,没处理好,甚至没有行动,就如同向全国撒出了五百万个恐慌因子。

这五百万人中,携带病毒的比例应当只是极其微小,但举措上的放任不理,足以将全国的恐慌点燃。

最后是细节。

有些细节虽小,却有可能一点点摧垮来之不易的信心。

当你看到连一个数都要结结巴巴说三次,你看到连口罩都戴不对,你是会同情他们身负重压如履薄冰,还是会疑心这是对重要数据不上心,对防护表率不在意?

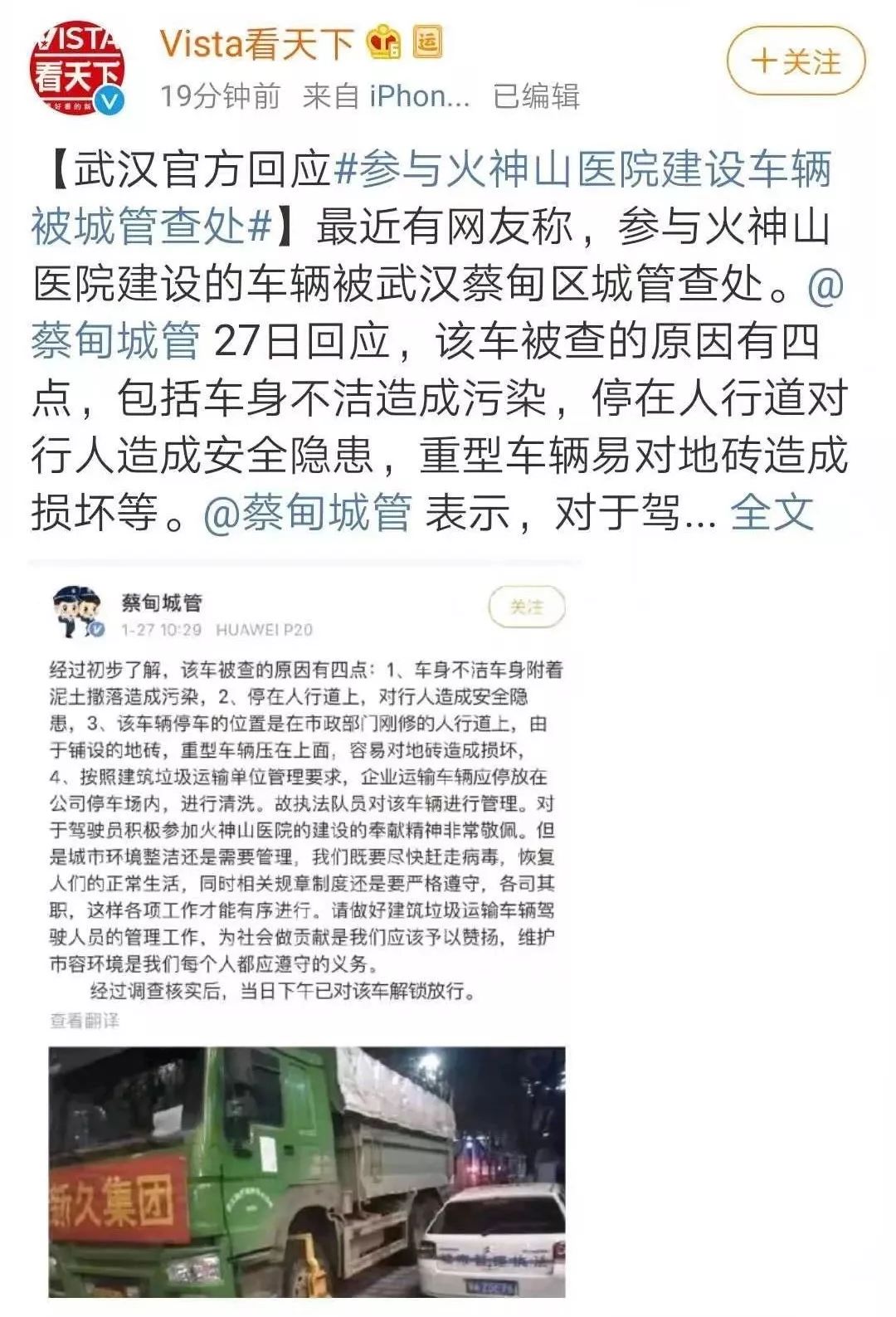

当你看到连夜抢修火神山医院的工程车辆因为来不及清洗被城管扣下,你是会赞美这座城市在封城之后仍井然有序,各部门各司其职运转如常,还是会质疑时至今日大敌当前沟通协调仍是一塌糊涂?

各人自有想法。但至少在很多人看来,这些细节令人惊愕,足以让人遐想,到底有没有认真做事?

这就会动摇信心。

信心垮了,恐慌自然排山倒海普遍而来。

***

亡羊补牢,时未晚也,咱们认真说说,如何一点点战胜恐慌,重建信心。

这对我们每个人自己有要求,我们要加强信息的鉴别,注意信息来源;在做好必要防护、必要储备的时候,减少额外恐慌,想想非典那年屯的那些盐。

不过,更重要的,还是政策制定和执行,要充分考虑恐慌业已存在的事实,基于客观形势做决策。

决策要对消解恐慌有利,不能反过来添乱增加恐慌。

正如确诊、疑似患者数量可以画出曲线,社会恐慌情绪也可以画出一条曲线。

只有在每日新增恐慌少于消退恐慌的情况下,恐慌情绪的拐点才会出现,并引导我们迎接疫情拐点。

具体怎么做,我说几点个人的考虑和建议。

我的建议,第一是行动,要做对减少恐慌有利的事情,不做可能增加恐慌的事。

武汉市民的恐慌和医疗挤兑直接相关,破解之道就是网格体系下的分层分类筛查,在严格分区管控人流的基础上,把社区基层卫生网点的力量运用起来,甚至发动社区力量主动上门筛查,缓释大医院的压力,化解病人扎堆,为物流供应改善、外部力量驰援、医护人员喘息、专科医院修建、检测和诊疗技术的进步争取宝贵时间。

武汉已经在这样做了,虽然具体操作也会遇到困难,甚至新的困难,例如社区力量本身的防护物料问题。而且这种缓释也不可能一蹴而就。

但这是正确的道路,应该坚定而充满信心的走下去。

对于被医院排六七个小时队逼疯、只能在家发烧、濒临崩溃的市民来说,及时筛查与救治,是化解焦虑和恐慌的特效药,比任何倡议、呼吁、感动都管用。

武汉是这样,湖北其他城市、其他正在抗击病毒的城市乡村,都是这样。知道大家为何恐慌,才能釜底抽薪解决问题。

还有500万在外的人,和恐慌发酵大有关系,还陆续引发了一系列的对立和歧视事件,社会分裂,各方都觉得自己委屈。

这方面除了宣传呼吁同胞血浓于水之外,恐怕也需要有点实打实的措施。现在各地对于外来流入或滞留人群的处置,基本处于各自为政状态。虽然各地交通物流条件不同、疫情严重程度和财力物力状况也不一样,确有因地制宜的必要性。

但因地制宜之外,能否统一协调,出台一个外来人口防疫处置与安置标准,按不同情况分类也可以,按不同时期分段也可以,在控制疫情和避免不必要成本之间找一个平衡点,避免社会撕裂,恐慌夹杂彼此怨愤,持续发酵不止。

另外,对于在外确有回归需求的武汉市民,武汉市方面在评估交通安全性与承载容纳能力的基础上,如果不影响大局,能否考虑集中接回?避免在不同城市辗转转运隔离,造成不必要的对立与恐慌。

***

第二就是透明。

这是在信息方面化解恐慌情绪的核心措施。

打击谣言当然很重要,非常时期,对恶意造谣传谣者,依法从严从重从快抓起来都不为过。

但这代替不了公开透明的信息发布,这才是对抗谣言,缓解个体焦虑与群体恐慌的不二法门。当然,公开透明不意味着节奏不要了,也不意味着不顾法律法规和保密规范。

它的要求,是尽可能的保护公众的知情权,包括那些将知情要求和权利展现出来的人。

公开透明,要有科学的声音,有专家的声音,也要有管理者和决策者的权威声音。

要妥善完成信息发布渠道的整合,信息清晰明确,避免各说各话,像农村的大喇叭大标语一样简洁明快,深入人心。

这方面其实已经有不少渠道,包括各种辟谣平台。我在想,在这个基础上,能不能由具有强大公信力的组织或者专家牵头出面,就群众关心和焦虑的核心问题,集中进行信息发布。

此外,除了说之外,公众也有自己用眼睛去看的需求。

昨天开始,央视频开通了火神山医院和雷神山医院的现场24小时直播。我深夜去看时,工地紧张而有条不紊,工人正在通宵奋战,当时有几十万人在线上一同观看。

这个直播不搞笑也不刺激,但它能够展示,为了战胜瘟疫,我们正在做什么。这是信心,也是破解恐慌的力量。

今天上午再看时,工地已经有了很大变化,在线人数也已经增加到四百多万。

这就是一种公开透明。

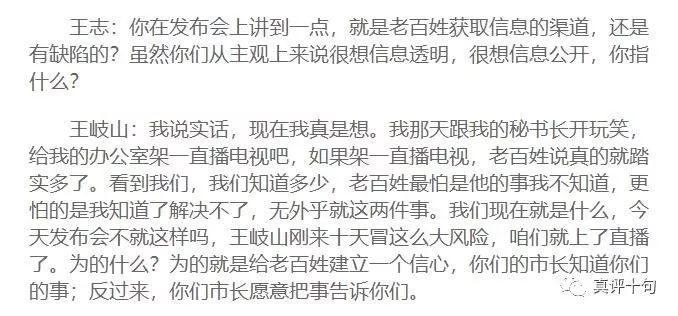

其实,在政策层面、组织部署层面的适当公开透明,可能比工地直播更重要。想起了非典时期的一段专访。

今天我们的技术条件比十七年前进步多了,而疫情之下,社会对于充分获取信息、化解群体恐慌的需求,可能比十七年更加强烈。

我们能不能在这方面做点尝试?把一些东西放在直播镜头之下?

对全人类而言,这可能是比有史以来第一次千万人口级巨型都市封城行动,更加伟大的创举。

***

第三是评估。

评估什么?主要是评估每一个政策,每一个信息发布,甚至每一次公开露面,对群体情绪的影响。

这不是不做事,不说话,而是在做之前说之前,充分考虑群众会怎么想,会不会增加恐慌?

要充分依靠专业人员、专业程序,按照现代传媒规律做好功课,想清楚如何去规避不必要的恐慌,化解不能完全规避的恐慌。

如果妥善评估,认真准备,高效协调,口罩数量事件,口罩反戴事件,扣车事件,如此种种,都是不应该出现的。

这里面还有个特别值得警醒的例子,市长说封城前五百万人离开武汉,此言一出,满座皆惊,全国哗然。

但这里面细细考究一下,武汉的外来流动人口本来就规模巨大。这五百万人中,大多数都是春节返乡,还有不少是放假的大学生,可能还有转车的人。他们本来就是要走的。

封城之前,在政府未对人口做出管控要求的时候,他们正常离开,并非逃离。而且很多人是在疫情爆发前走的。

他们中的绝大多数都回了武汉周边,湖北其他地方。

但五百万人这个数字毕竟太过骇人,当场不做解释,必然引发全国性恐慌情绪。此后全国严防死守、大家恐慌抢购,甚至对武汉人湖北人人人喊打,都和这个关系巨大。事后,虽然很多媒体通过不同渠道,试图平复公众情绪,但早已失去了遏制不必要恐慌的黄金时机。

最黄金的时机是什么,是你表态发布信息的第一时间,是你开口说话前的思考和评估。

这也包括对于各种数据发布时的第一时间权威解读,数据要公开、透明、及时,而发布之后对社会情绪可能产生的影响,要考虑清楚,最好是准备好第一时间的解读方案。

譬如,27日的数据快速增加,这究竟是因为病毒扩散,还是因为医疗保障和检验试剂盒跟上了,使原先游离在目光之外的病患得到了救治呢?

恐慌情绪之下,数据信息敷衍笼统,权威解释不及时跟上,等着群众脑补,这是找死。

大多数人都会往坏处脑补,或是被谣言牵着鼻子。

***

第四,也就是最后,是审视。

在很多人、很多媒体的非典记忆里,当年控制疫情的转折点,是就地免职。

关键时刻,军心重要,团结重要,但必要的自我审视,检查,甚至惩罚,不会动摇军心,反倒会坚定军心。

对玩忽职守、拖延迟疑、贻误军机、推诿敷衍、胆怯退缩者的必要惩罚,是队伍战斗意志、战斗能力的最好宣示,是对忠于职守将士的鼓励与激发,是消解民众恐慌的定心丸。