来源:港股那点事

作者:阳光下的魔法师

今天我给大家推荐一本好书:中国社科院国际政治学博士

徐弃郁先生

的著作——

《脆弱的崛起》

。这里顺便一提,徐先生还有另外两个身份:他是

国防大学战略研究所

的研究员,主要从事

国家安全政策方面

的研究工作,

他还是一位受人尊敬的中国人民解放军上校军官。

这本书写的是一战之前的德意志帝国面临的困境:它在飞速崛起,

但它的安全环境复杂而脆弱。

徐先生在这本书里讲述了第二帝国的前世今生,并详尽地分析了它的兴衰成败的种种缘由。

作为一个失败的案例,第二帝国的故事值得今天的中国人去认真思考。

中国人眼中的“铁血宰相”

“铁血宰相”俾斯麦的大名在中国也算是如雷贯耳,然而很少有人知道这位劳恩堡公爵一生宏伟事业的来龙去脉。

1815年4月1日下午1时,普鲁士勃兰登堡阿尔特马克区的申豪森庄园主费迪南德先生差遣一名仆人快马赶往柏林。次日正好是星期天,当柏林各大教堂早祷的钟声沉寂之后,全柏林的市民都从报纸上读到了一条短讯:“我以万分兴奋的心情报告各位至爱亲朋:我的妻子昨日产一男孩,母子平安,谢绝贺喜。勃兰登堡申豪森费迪南德·冯·俾斯麦。”

柏林的市民们有点懵圈,谁也没有想到这么一条略显滑稽的新闻居然成为了日耳曼民族后来的传奇。若干年后,这个名叫奥托·冯·俾斯麦的孩子成了德国人最敬仰的英雄。

俾斯麦出生在一个特殊的时间点上。此前,日耳曼民族引以为傲的神圣罗马帝国已经被法兰西皇帝拿破仑摧毁,国家不复存在,“德国”变成了一个地理名词。俾斯麦的家族本是书香门第,但到了此时却变成了行伍之家:他的父亲费迪南德曾两次从军,并追随腓特烈大王的侄子与法国人打过仗;他的一位叔父在1813—1814年的反法战争中建立功勋成为将军。1815年俾斯麦出生时,拿破仑已经战败,德意志联邦刚刚成立。

这样的家庭环境塑造了俾斯麦的个性,并从小就建立了他的政治立场。

1847年5月11日,33岁的俾斯麦当选为柏林州的正式议员,但在最初的十多年职业生涯中,他一直郁郁不得志。1862年自由派在普鲁士议会选举中获胜,否决了普鲁士政府对军事改革的全部拨款,政府和议会陷入僵局。9月23日,普鲁士国王威廉一世召回驻法大使俾斯麦,任命他为首相兼外交大臣。9月26日,俾斯麦在下议院的首场演讲中慷慨激昂地说道:

“当代的重大问题并非通过演说和多数派决议就能解决的,而是要用铁和血来解决!”

“铁血宰相”的名号从此诞生。

演说结束后,威廉一世苦笑着对俾斯麦说:“我很清楚这个结局。他们会在我那扇朝向歌剧广场的窗前砍下你的头,过些时候再砍下我的头!”俾斯麦冷冷地回应道:“既然迟早要死,为何不死得体面一些?是死在绞架上,或死在战场上,这之间是没有区别的。我们必须抗争到底!”

以上这段故事在中国流传甚广,在“铁血主义”的标签之下,人们通常会对俾斯麦形成一些刻板的印象:

刚强、冲动、自负、民粹主义、好战分子、动辄叫嚣战争。

然而真实的俾斯麦并非如此,他是一位深谋远虑的战略家。

欧洲外交界的魔术师

俾斯麦上台时,德国的处境非常糟糕:国内四分五裂,国外强敌环伺,德意志联邦随时都有覆灭的危险。为了巩固德意志联邦政权,俾斯麦发动了三场王朝战争,坐实了他的“铁血宰相”名号,但是在这三场战争中,俾斯麦更多地展现了他多变务实的外交手段。

在1861年的普丹战争中,俾斯麦先摆出一副与奥地利冰释前嫌的态度拉奥地利入伙,然后迫使丹麦放弃了两个州的土地。数年后,普鲁士与奥地利达成协议,瓜分二州,而俾斯麦又将问题多多的石勒苏益格划给奥地利,为未来的普奥战争埋下伏笔。

1865年前后,俾斯麦一边孤立奥地利,一边与俄国、法国会晤,以其他政治代价换来了俄法中立。1866年他又与意大利借威尼斯问题而结盟,然后又逼迫奥地利主动挑起战端,并于7月在萨多瓦会战中获胜。但俾斯麦非常清楚奥地利的底线在哪里,他见好就收,在《布拉格条约》中给予奥地利极为宽容的和解条件,最后普鲁士与奥地利居然成了相亲相爱的小伙伴。

普奥战争结束之后,俾斯麦着手对付宿敌法国。1870年,普法因西班牙王位继承问题发生纠纷,当时正在埃姆斯温泉疗养的威廉一世以温和的口吻拒绝了法国人的请求,然后将其与法国大使会见的经过用电报通知俾斯麦,让俾斯麦对电报内容作必要的改动后发表。俾斯麦在与军方人士商议后,当即篡改电报内容,使其带上侮辱法国的口吻,并相信 “这将对‘高卢牛’起到一块红布的效果”。

7月13日电文一发表,果然法国政府狂怒。

7月14日晚,法皇决定宣战。翌晨,法军就接到动员令。同日晚,普鲁士政府亦向北德意志邦联发出动员令。

7月16日,南德诸邦也动员起来。

7月19日,法国首先向普鲁士宣战,普法战争就此爆发。由于普鲁士准备充分,普军在色当战役中大败法军,拿破仑三世不得不投降。

10月5日,普鲁士国王威廉一世进驻凡尔赛。

凡尔赛宫百余年来都是法国国王的居住地和政府所在地,德国人此时一雪国耻,群情激荡,纷纷要求统一。但冷静的俾斯麦却要求先召开伦敦会议,让英俄两国既得面子,又得实惠,从而对德国统一保持了沉默。

1871年1月18日,威廉一世在凡尔赛宫镜厅加冕为德意志帝国皇帝。威廉一世在祝酒词中说到:

“您,罗恩将军,磨亮了宝剑;您;毛奇将军;正确使用了宝剑:您,俾斯麦伯爵,多年来如此卓越地掌管着我的政策。每当我感谢军队时,就特别地想到你们三位。”

至此,德意志第二帝国正式建立。

俾斯麦诚然是名副其实的“铁血宰相”,但是,他并不是铁血论坛里的键盘侠,也不是动辄叫嚣“亮剑”的狂热分子,

他是极其老练的政治家,欧洲外交界的魔术大师,他的每一步政治选择的背后都有周密的部署和深远的思考。

第二帝国脆弱的崛起

1

888年3月9日,91岁的威廉一世逝世。

尽管威廉一世与俾斯麦的关系称不上有多么融洽,但他是一位传统、谦恭、彬彬有礼的绅士。这一对年龄相差十八岁的拍档密切合作26年,其间有过无数次的争吵,甚至威廉一世经常愤怒地在宫里摔东西,但当别人建议他撤换俾斯麦时,他却说:“俾斯麦是对的,只要有利于国家,他对我个人的一点冒犯不值一提。”但当这位长者去世之后,俾斯麦遭遇了严重的政治危机。

威廉一世的儿子,继任者腓特烈三世在位99天即病故,皇位由威廉一世的孙子威廉二世继承。这位29岁的皇帝一直就是个鲁莽的热血青年,他急吼吼地要征服世界以满足自己的勃勃野心,此时稳重老练的俾斯麦就成了他的眼中钉。

1890年3月18日,俾斯麦正式下野,刚刚崛起的德意志第二帝国被敲响了丧钟。

德国刚刚统一时,机警的俾斯麦就说:“德国已经饱了,它不会再谋求进一步的扩张。”在1870年后的二十年中,俾斯麦的核心工作就是阻止法俄两国走近。在他看来,如果法俄结盟,那将是一个“噩梦般的联盟”。为此,他细心地编织着一个复杂的条约体系,这个体系最后在1887年的条约中达到登峰造极的地步。但是,俾斯麦下野后仅仅两年,法俄就成功结盟。

《剑桥近代史》称,俾斯麦是个有高度责任感的政治家,他十分看重德国在欧洲的安全地位。然而在他下野之后,威廉二世完全不能理解先辈们的良苦用心,这位高傲的君王每日沉醉于“厉害了,我的德国”的欢呼声中,彻底迷失了自我,轻率地开启了一场称霸全球的战略竞赛,最后导致了一幕悲剧。

威廉二世生性冲动鲁莽,在外交上未能保持理性。

德皇与英皇是亲戚关系,威廉二世经常宣称,“跟英国发生武装冲突是最难以想象的事”,然而同时他又大肆扩建海军,战列舰下饺子一样不停地造,并且不断向周边国家展示肌肉,引发了英国的忧心。

从前俾斯麦时代,德国只给大清国出口战列舰。俾斯麦帮助李鸿章打造了北洋水师,但他并不许德国自己造大型战列舰。他不是造不了,更不是造不起,而是不想去激怒英国,因为俾斯麦深深地知道,德国虽然正在飞速崛起,但它起于农耕社会,工业化程度低,根基并不牢固,而许多德国人都是狂热的文盲,根本不知道自己的斤两,

所谓德意志第二帝国的崛起,只是一场脆弱的崛起

。

然而威廉二世根本不这样觉得,他每天的日常就是带领群众高喊:“厉害了,我的德国!”

1896年,英国对南非国家德兰士瓦发起的远征失败,威廉二世竟然用电报向德兰士瓦总统祝贺,完全没有发现他的英国表弟脸都绿了。1908年,他在接受英国媒体采访时大放厥词,一举把英法俄日全部喷了个遍,算是把全世界数得上来的强国都推到了自己的对立面,这气魄和大清的老佛爷有得一拼。

1914年,一战爆发,开始威廉二世凭借俾斯麦攒下来的家底还打得有声有色,然而结果大家都知道,德国一败涂地。

铁血宰相的黯然晚年

1890年3月18日,俾斯麦被迫下野,两天后,世界各地都知道了这一头号新闻。

下野后,75岁的俾斯麦在柏林待了9天。在这9天里,他到威廉一世墓前献上了三朵玫瑰,拜会了腓特烈三世的遗孀,并在新首相卡普里维将军就职的那天去皇宫做了示威性的亮相。

为了缓和关系,威廉二世特地封俾斯麦为劳恩堡公爵,还将他晋升为陆军元帅兼任海军上将,但年迈的俾斯麦并不领情,他尖刻地讥讽说:“皇帝把出类拔萃的将军任为首相,却把轻车熟路的首相捧出来当个空头元帅、将军,这真是一件奇怪的事情啊。老皇封我侯爵,我即是王侯殿下,现在还要公爵来锦上添花?我根本不需要!”

9天中,慰问电报、信件、名贴、鲜花铺天盖地地向相府涌来。俾斯麦自嘲说:“这真是一级国葬了。”客人们也使他应接不暇,小邦君主、政党头头、各国大使川流不息。

3月29日,俾斯麦一家在民众的欢呼簇拥下来到达勒尔特车站。仪仗队和军乐队早恭候在此。列车在《友谊地久天长》的乐曲声中启动,俾斯麦眼前晃动的礼帽、头巾、手帕、飞吻渐渐远去,它们全都像他的政治生活一样,留在了柏林。俾斯麦下野之后,长居于汉堡附近的弗里德里希斯鲁庄园,并著有回忆录《思考与回忆》。

1898年7月30日,铁血宰相悄然离世,享年83岁。当日,报纸公布了1890年俾斯麦辞呈的全文,在辞呈中,俾斯麦直斥威廉二世妄改外交政策,破坏对俄友谊,必将为德国带来灾难。8月2日,威廉二世向鲜花和花环丛中的俾斯麦遗体致哀,但是俾斯麦家族拒绝了国葬的提议。老人早已在自家庄园的一片针叶林中选好了一块空地,他的墓碑上刻着:“冯·俾斯麦侯爵,威廉一世皇帝忠实的德国仆人。”

俾斯麦离世后不久,威廉二世迅速清除了他在政界中的势力,德意志第二帝国的改革彻底终止,德国也迅速走向了俾斯麦生前一直在努力控制及防止的军国主义道路。

之后,一战爆发,强国梦碎,威廉二世轻佻的铁血主义终于将德国几十年攒下的基业毁于一旦。

结语

作为中国人,我们都期盼着祖国强盛,大国崛起,然而我们要深深地懂得:

这个世界上所有的大国,其崛起之路无一不是暗礁密布,步步惊心的。

要想真正地实现大国崛起,就必须韬光养晦,隐蔽锋芒。

《道德经》有云:“治大国,若烹小鲜。”这是先祖智慧的结晶,希望某些人一定要认真体会。

今天是2018年7月6日,这是一个特殊的日子。在这样的日子里,中国人要多读书,不要做键盘侠。

二十多年前,总设计师曾反复强调,中国要

“善于守拙,决不当头,韬光养晦,有所作为”

,这是中国的长期战略,而不是权宜之计。

中国人的世纪英雄逝世二十一年矣,当代人依然要牢记先辈们筚路蓝缕的创业艰辛。

延伸阅读

秦晖|真正的大国崛起是什么?

文:秦晖

什么是现代意义的大国?

古奥斯曼、古罗马、古中国?都不是。英国是吗?是。

但英国本来是个资源少,人口不多的弱国,稍微知道欧洲历史的都知道,英国曾是人人可欺的。

大航海时代的来临改变了既往的规则。

当1840年大清的国门被敲开的时候,面对的是已经发展到蒸气机时代的大英帝国。

陆地文明时代的全球第一强国,到了海洋文明时代却不堪一击。

英国蒸气机时代

当地球瓜分完毕,英国、法国这些传统海上强国的发展就慢了下来。

而随着科学技术的普及和地理大发现后外挂的失效,海军和商船队的金钥匙也就不那么耀眼。

统一后的德国咄咄逼人,世界又开始了新的变化。

但德国的发展需要更多的资源,而英法这些地球资源垄断者压制德国,最终战争爆发了。最大的得益者是美国和俄国——典型的“鹬蚌相争,渔翁得利”。

尽管英国和法国打赢了一战,但是代价巨大。美、俄这两个国土广阔、科技领先的国家,开始呈现出潜力。

一战让美国和大英帝国平起平坐,二战则彻底将大英帝国打成了二流国家。

当欧洲被打烂的时候,独享资源和市场的殖民地也就自然失去了。

第一次世界大战

在自由贸易的幌子之下,英国、法国、荷兰这些曾领风骚一时的海洋强国失去了领土资源人口,往日的荣光一去不返。美国趁机获得了欧洲的人才科技。

真正使美国远远超越其他国家的是冷战。

当美苏争霸之时,美国凭借着对全球贸易的控制权和货币权获取财富,危机刺激需求,最终发展出远远超越其他国家的高端技术。

苏联也同样发展了仅次于美国的高端技术,只是代价太大,经济失调,最终解体。

苏联解体

除了美国,

冷战的另一大受益国是中国。

如同英法争霸的收益国美国一样,中国在乱世中保留了国土、人口、资源,差的只是科技——我们早已经意识到这一点,从1949年开始,就没放松过对科学技术的攀岩。

只要爬快一点,从百年耻辱到超级大国也许用不了多少时间。

说中国成为全球真正强国为时尚早,但是中国已经在成为强国的道路上了。

改革开放后的中国

在近现代视野中,有些大国究竟算不算大国,是值得研究的。

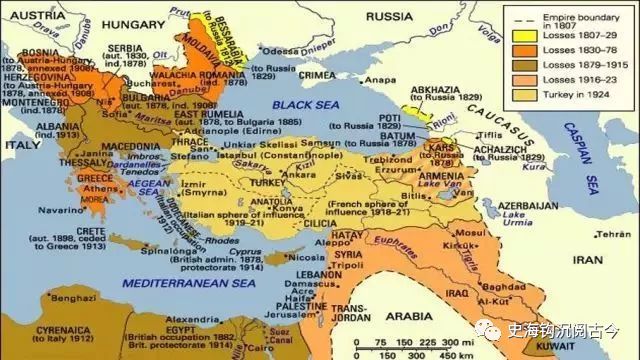

近代化开端时期,在欧亚非这三大洲,当时就崛起过一个很大的大国,奥斯曼帝国。

伊斯兰文明的奥斯曼帝国的崛起过程,几乎和西方的地理大发现、大航海时代是同时的。

在1453年土耳其人攻占拜占廷,在传统的欧洲史学中一直被认为是中世纪结束、近代开始的两大标志。

西班牙、葡萄牙、荷兰等国家的海上霸权,和奥斯曼的陆上霸权,是同时存在的两个东西。为什么说奥斯曼帝国是一个传统的大国,而后来崛起的西、葡、荷这些国家是近代的大国呢?

奥斯曼帝国版图

首先在于立国之“制”对世界、后世的影响,就是对现代性社会制度,包括经济制度的建立所体现的意义。

评价一个制度好坏的标准,关键还是老百姓从中所得到的利益的多少,

在这种大国崛起中,国与民的关系显得尤为重要。

很多人说在西方列强崛起的过程中,被征服者和被侵略者受到了很大的痛苦,这一点我们中国人当然是深有体会。

但是在传统军事帝国的扩张中,这种情况也非常严重,甚至有过之而无不及,这并不是近代和传统的区别。

日本侵略军

区别在于什么地方呢?一是制度的背景,二是这个制度给人民带来了什么关系。

首先是指给本国人民带来的关系——殖民征服对被征服地区的痛苦,是另外一个问题。

在一定的社会制度下,

一个国家的强大当然会使它的国民能够得到很多好处。

但是我们不能反过来说,一个国家的国民得到好处,必须或者只能在这个国家,在领土上处于大扩张时期。

历史上我们看到很多例子,那就是这一种以国民为本位的制度安排下,国家扩张国民能够得到好处,国家停止扩张国民仍然能够得到好处。

所谓大国的兴衰,就绝不仅仅是版图的大小、武力的强弱,

最本质的是老百姓的权利能够得到多大的增进。

荷兰历史上真正有意义的殖民地,就是荷兰属中印度,也就是今天所说的印尼。

荷兰17世纪殖民过程

虽然我们说荷兰有海上霸权,但是主要是指商业霸权,就打仗而言荷兰人其实很不行。

所以无论从本土还是从势力范围而言,荷兰都称不上是大国。但我们凭什么说荷兰是大国呢?

荷兰人创造的一些制度,比如说股份公司、联省共和等制度对后世有巨大影响,

其商业势力无远弗届

。

它的文化影响力也曾经在世界上得到广泛的传播。

荷兰在当时世界的影响,以至于在日本就把荷兰当做西方的代名词。现在按照大国崛起的说法,荷兰的霸权早就结束了。

但是今天的荷兰仍然是一个富裕、文明的国家,仍然让世人称羡,荷兰人的国家与民族自豪感一点也不亚于当年。

与此相同的例子还有在十七、十八世纪之交的瑞典,其军事、政治势力都曾非常强大,当时在欧洲可能仅次于英国,和俄罗斯不相上下,曾经几次将俄罗斯打败。

十八世纪瑞典军舰模型

最终,波尔塔瓦战役终结了瑞典的军事霸权。但是在这之前,瑞典的军事政治势力很大,而当时瑞典在世界人民中却根本没有什么地位。

1708年波尔塔瓦战败,国王逃奔土耳其,战后签订的和约使瑞典丧师失地,霸权彻底崩溃,而且从此再没有恢复。

可是瑞典在世界文明的地位,这之后才真正的崛起。战败之后的瑞典废除了专制制度,开始了瑞典历史上著名的“自由时代”,建立了其政治稳定与社会和谐均居欧洲前列的现代社会制度。

在这个制度的依托下,瑞典没有任何殖民地,也谈不上有什么势力范围,但是瑞典的工业化后来居上,他的人均产值和收入现在甚至超过英美,是世界最高之列。

瑞典的文化我就不用说了,诺贝尔奖就是由瑞典来评的。

今天的瑞典人有没有人怀念波尔塔瓦战败之前的伟大国王的光荣呢?当然也有,但很少。今天瑞典人的光荣和自豪,岂是当年的臣民可以比较的。

所以只要一个国家的国民能够真正的站起来,即使在国家所谓衰落时期,他们的国民仍然是有尊严的。

经过海洋文明洗礼后的现代社会制度,

国家强大会带来国民的尊严,这是没有问题的。

但过去的专制制度不是这样的,国强反而民更辱。

我想,这就是“海洋文明”与“陆地文明”的最大区别,也是最大进步吧。

长按下方图片

识别二维码 关注【史海钩沉阅古今】公众平台

热文推荐

(

点击即阅

)