文 | 祝勇

▍一

朝云是在苏东坡第一次外放杭州时来到他身边的。

上一章说过,熙宁七年(公元1074年),苏东坡在38岁上任杭州通判。有一次,他与知州陈襄观赏歌舞,见一小女孩气质不俗,眉宇间却暗含忧伤之气。问她,才知道她父母双亡,被亲戚卖到杭州的青楼楚馆,只因年仅12,还未成人,便让她先学才艺。她的歌声与身世,都让苏东坡动心,断然将她赎身,带回家中,取名朝云,只是当丫头养着,并未当作侍妾,直到四年后,朝云16岁,苏东坡才正式将她纳为侍妾,那时苏东坡,正任徐州知州。

朝云善解人意,冰雪聪明。苏东坡第二次到杭州,每日餐后都会在室内扪腹徐行,这是他的养生之法。有一天,他突然指着自己的肚皮问:“你们且说,此中藏有何物?”一婢说:“都是文章。”一婢说:“都是识见。”苏东坡不以为然,只有朝云脱口而出:“学士一肚皮不合时宜。”

话音落处,苏东坡捧腹大笑。

▲ [清]余菱《朝云颂偈图》

▍二

按理说,司马光重返政坛,苏东坡的出头之日来了。但苏东坡独立不倚、危言孤行的“毛病”没有改。当年反对王安石变法时与苏东坡一个战壕的战友司马光,在67岁上受皇太后之命重返朝廷,在元祐元年(公元1086年)出任宰相,北宋政坛又发生了无法预料的逆转。这个司马光不仅会砸缸,而且会把王安石推行的新法彻底砸烂。他新官上任,就对王安石变法做出全盘否定。

刘仲敬在《经与史——华夏世界的历史建构》一书中说:“他们是现实政治家,不能满足于纯理论的胜利……他们像苏拉和庞培一样,用非常手段修补惨遭革命者破坏的‘祖宗之法’,从不相信毁法者有资格向护法者要求平等待遇”,并说:“他们是最后一批唐代人,不愿意为虚伪的高调放弃事功”。

此时的王安石,就像他曾经实行的新法一样,到了弥留之际。当司马光废除募役法的消息传至他耳边时,他只微微叹了一声:“啊,连这个法都废了。”又不甘心地说:“此法终究是不该罢废的。”

王安石死后,病重的司马光半倚在床上,下令厚葬王安石。

假如反过来,王安石也会如此。

他们在政治上或有输赢,在人格上却都是胜者。

苏东坡原本已在司马光返回朝廷那年官升礼部郎中,获赐金带、金镀银鞍辔马,后来又先后被任命为中书舍人和翰林学士,成为帝国的三品大员,可谓扶摇直上,身入玉堂,但他就像李敬泽写过的伍子胥,永远没有办法让上级喜欢,永远不能苟且将就,永远像他的小妾朝云形容的那样“一肚子不合时宜”,加上一直欣赏他的宋神宗、一直保护他的高太后去世,年少的宋哲宗在一群误国小人的忽悠下,开始疯狂打击元祐大臣,四面楚歌的苏东坡又开始了一路被贬的历程。

司马光、吕公著两位宰相从一个极端走向另一个极端,哪怕王安石一些行之有效的新法也都尽行废除。苏东坡却挺身为王安石辩护。苏东坡不喜欢二元对立,他喜欢一切从实际出发,具体问题具体分析,因此,他不仅对司马光有意见,而且在政事堂上与司马光急赤白脸地大吵一架,回到家气还没消,连骂:“司马牛!司马牛!”

“一肚皮不合时宜”,朝云一句戏言,把苏东坡描述得其神入骨。

▍三

苏东坡在元祐四年(公元1089年)的烟花三月,第二次来到杭州。这是他屡次请退之后,朝廷终于同意任命他以龙图阁学士出任杭州知州,领军浙西。

仿佛是对朝廷上的官僚们说:不麻烦你们了,我自己滚。

当年反对王安石变法,被贬出京,到杭州任通判,是熙宁七年(公元1074年),那一年,他39岁,就是那一年,他把朝云带回了家。此次赴杭,他已经54岁。十五年过去,杭州如故,他的心却已迥异。

在苏东坡眼里,朝廷上的官员只会唇枪舌剑,争权夺利,一件正经事干不来。对于宋朝政治制度的弊端,林语堂先生有着精妙的分析:“宋朝的政治制度最容易酿成朋党之争,因为大权集于皇帝一人之手,甚至在神宗元丰元年(1078),政府制度改组简化以后,仍然是宰相没有专责。……在当政者与反对者之间,也没有职权的严格划分。朝廷由多数党统治的办法,根本不存在。所以政治上的活动只不过是私人之间的斗争,这一点较西方尤有过之。……这种制度是使庸才得势的最好制度。这种政争之中也有些规则,不过主要在幕后进行时遵守而已。”

“庆历新政”失败后,范仲淹、欧阳修等人被相继贬官,并被保守派官僚指为朋党。自此以后,党议不断发生。孔子曾说:“君子不党”。但是,在实际的环境下,一个官僚的政治理想,怎么可能全凭一己之力去完成呢?欧阳修曾在庆历四年(公元1044年)向宋仁宗上过一篇奏章,就是著名的《朋党论》,把朋党定义志同道合的政治共同体,但宋代朋党,还是没有像欧阳修希望的那样,成为“同道而相益”、“同心而共济”的“君子之朋”,而是沦为争夺权利、排斥异己而形成的政治集团,以至于宋代后来的党争,连“政见”都不见了,纯粹成了人事之争、利益之争,甚至神经过敏,到处捕风捉影,诬陷好人,弄得满朝杯弓蛇影,人人自危。

从东汉党锢之祸、唐代牛李党争、宋代元祐党案到明代东林党案,朋党政治一直是中国王朝政治中最黑暗的一部分,一曲《赵氏孤儿》,掩藏的却是党派斗争的无情。以至于像苏东坡、苏辙、黄庭坚、王诜、秦观、范纯仁(范仲淹之子)这样一批有学问、有抱负、有见识、有气节的人物,都不得不为朋党政治而终生缠斗。

在中国,朋党始终没有发育成政党,根源在于中国传统的政治文化里缺乏妥协意识。政治是妥协的艺术——像《伏尔泰的友人们》一书的作者伊夫林·比阿特丽斯·霍尔在总结伏尔泰的思想时所说的那句名言:“我不同意你说的每一个字,但我誓死捍卫你有说话的权利。”不能顾及别人,就不能惠及自己。在宋朝,无论谁在台上,都把自己视作正统,对反对派无情打击,连王安石这样的清流也不例外。当政治成了拼死一搏,成了两条路线的斗争,这个朝代,就只有仇恨,生生不息,只有报复,循环不已,王朝政治,就将因此而不断颠覆,永无宁日。因此,封建中国的朋党,永远不可能成长为近代意义上的政党。

朝廷上的混乱与纷争,每每使苏东坡陷入过于喧嚣的孤独。在他看来,朝廷政治,带来的不仅仅是无效的沟通,是对生命的损耗,更会带来人格的堕落,与儒家的精神背道而驰。在儒家思想中,修身与治国是一回事,一室不扫,何以扫天下?自己是狗屎,如何将天下变成天堂?但这些儒家士人,要实现他们的家国理想,朝廷是他们唯一的去处,而进入朝廷,他们就变成了帝国的政治动物,蝇蝇狗苟,不再有匡扶天下的能力和勇气,一朝掌权,便只手遮天,掩尽天下耳目。

正像林语堂先生所说的,帝国的体制,不是优胜劣汰,而是劣胜优汰,最后胜出的,一定不会是优选出来的精品,而必然是天下最大的恶人(后来蔡京、高俅的上位证明了这一点),那金碧辉煌的朝廷,也就成了虚伪与堕落的大本营。这或许就是儒家士人的悖论。这是体制决定的,而不是理想决定的。

所以林语堂又说:“政治这台戏,对有此爱好的人,是很好玩;对那些不爱统治别人的人,丧失人性尊严而取得那份权威与虚荣,认为并不值得。苏东坡的心始终没放在政治游戏上。他本身缺乏得最惨的,便是无决心上进以求取宰相之位,倘若他有意,他会轻而易举地弄到手的。作为皇帝的翰林学士——其实是属于太后——他与皇家过从甚密,只要肯玩政治把戏,毫无问题,他有足够的聪明,但是倘若如此,他就是自己断丧天性了。”

他早就不想这么玩儿下去了,他决定换一种活法,在体制允许的空间里,把个人的价值最大化。与其在朝廷扯淡,不如在基层实干。他的政治经验告诉他,要实现救世济民的理想,不是官越大越好,而是官越小越好。黄州赤壁,让他看到了功名的虚无,所以在政治上,他更加务实。在苏东坡看来,官越小,自主权反而会大,所谓将在外君令有所不受。当然,做小官,也不是没有条件的。关键是官不能太小,无论在哪一级政府,最好是当一把手。对苏东坡来说,这是一个了不起的变化。

何况这个基层,是他最爱的浪漫之都——杭州。只不过,这种喜悦被他深藏在心里,不可告人。假如用一句话来形容他此时的心境,那就是:

小草在歌唱。

▍四

苏东坡离开汴京的时候,年已83岁的老臣文彦博为苏东坡送行,苏东坡上马时,文彦博满面忧色地说,不要再写诗了。苏东坡闻之大笑,答道:我若写诗,我知道会有好多人准备作注疏呢。意思是说,朝廷里的那些人忙着对他的诗进行曲解和构陷,假如自己不写了,那些人岂不失业了吗?

说罢,扬鞭而去。

就在这个时候,他收到朋友陈传道的信札。陈传道听说苏东坡被贬杭州,以为他被朝廷所贬斥,急忙来信安慰,他哪里知道,在杭州,苏东坡度过了“他一生最快活的日子”。他给陈传道写了一封回信,信中说:

来书乃有遇不遇之说,甚非所以安全不肖也。某凡百无取,入为侍从,出为方面,此而不遇,复以何者为遇乎?

但苏东坡的心里,并非总是纯然一色的。作为一个艺术家,他的内心丰富而敏感;而作为一个父母官,百姓生活的凄楚又让他时刻感到忧伤和不安。那时的朝廷,被一种难言的黑暗和沉寂笼罩着,欧阳修、司马光已死,富弼和范镇已退隐林下,司马光躲在洛阳的独乐园里,独享着读书修史的快乐;张方平纵情饮酒,不问政事;苏东坡的弟弟苏辙明哲保身,对政治讳莫如深;而苏东坡本人,虽然用佛道,用艺术把自己一层一层包裹起来,他的棱角,终究还是裹藏不住。

这一点,苏东坡后来离开杭州、到扬州担任知州时结识的佛印禅师看得最通透,所以他经常挖苦苏东坡,把他打击得七荦八素。

最有名的,还是“八风吹不动”的故事吧。

苏东坡曾经写诗表扬自己内心的淡定,那诗是这样的:

稽首天中天,

毫光照大千。

八风吹不动,

端坐紫金莲。

苏东坡写了这首诗,很得意,派书童送到金山寺,给佛印禅师印证。佛印禅师是云门宗僧,日本学者阿部肇一的《中国禅宗史》中评价佛印“颇有三教兼容,形成一宗的气概”,这一点,与兼融儒释道于一身的苏东坡颇为相合,他也成了苏东坡的方外至交。佛印禅师看后,批了两个字:“放屁”,就叫书童带回去。苏东坡气得半死,跑到金山寺去大骂佛印,佛印就哈哈大笑说:八风吹不动,一屁打过江。苏东坡立刻意识到,是自己的心并不像自己想象的那样笃定,有时风动,幡也会动。

这样的苏东坡,才是真实的苏东坡。他的精神世界,永远成分复杂;他的心里,也永远是五味杂陈,既与现实相纠缠,又不失宗教的宁静与超脱,更有艺术的潇洒与奔放。所以他的文学,既载道又言情;他的书画,既儒雅又叛逆。他自己就是一个混合体,一个精神世界里的杂种。但这种混杂,却让他左右逢源,不是逢官场的源,而是逢内心的源、艺术的源。蒋勋先生说他:“可豪迈,可深情,可喜气,可忧伤”,但那底色,还是儒家的,是救世济民。他没有一刻忘记他的国家和黎民,即使“处江湖之远”,也没有放弃过对儒家的忠贞。无论漂到哪里,让他“不思量,自难忘”的,依旧是尘埃一般的碌碌百姓。

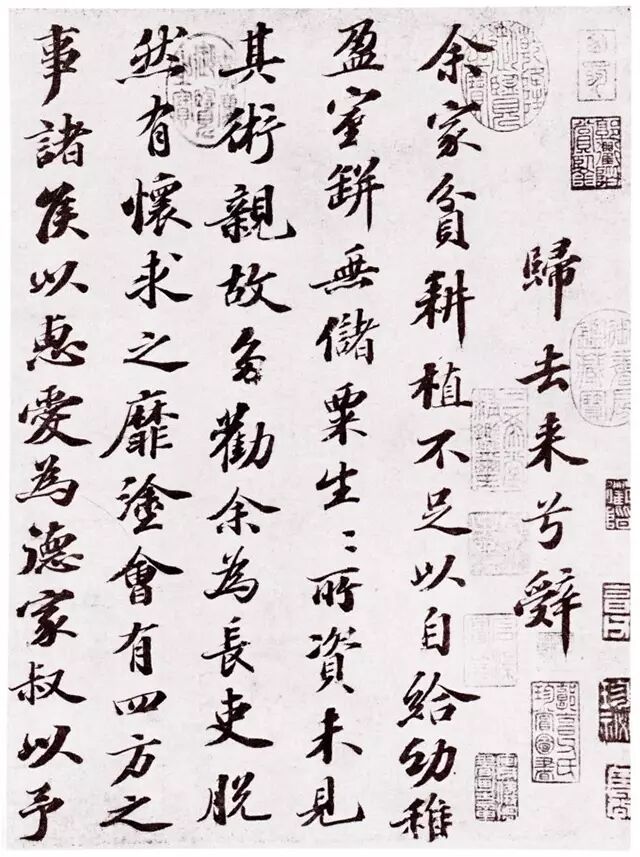

▲ 苏轼行书书法《归去来兮辞》

▍五

当年初来杭州,苏东坡就在西湖的水光山色的背后,看到了这座城市的忧伤。那时正值王安石变法,私盐贩卖遭到朝廷禁止,而穷困的百姓,因无力还债,只能铤而走险,做私盐生意。官府的监狱里,一万七千多名待审囚犯挤在一起,人满为患。

苏东坡的脸上,布满了忧愁,因为他知道,这些人都是为了活命才铤而走险的,朝廷把他们逼成了囚犯,然后再审判他们。但当时苏东坡只是通判,虽有一定权力,但毕竟不是一把手,而且,最令他痛苦的是,作为一个在州府长官领导下掌管兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等事项的命官,将这些无辜的人“绳之以法”,正是他不能不履行的职责。

熙宁四年(公元1071年)除夕,苏东坡坐在都厅值班,将狱中囚犯一一点名过目。那些囚犯面色污黑,表情阴郁,拖着沉重的镣铐,从苏东坡面前一一走过,像一团黑云,重重地压在苏东坡的心头。苏东坡面无表情地执笔点名,没有人看得见他心底的暗潮涌动。他知道这些人犯罪,都是无奈为之,很想像古代的仗义之士,为这些囚犯们开释,却终究没有这样的胆魄,只能在内心里骂自己。天色将暮,心情黯然的苏东坡仍然没有返家。他坐在官衙的黑暗里,猛然间站起了身,挥手在墙壁上写下一首诗:

除日当早归,

官事乃见留。

执笔对之泣,

哀此系中囚。

小人营糇粮,

堕网不知羞。

我亦恋薄禄,

因循失归休。

不须论贤愚,

均是为食谋。

谁能暂纵遣。

闵默愧前修。

但这一次重返杭州,苏东坡担任知州,一切都不同了。在宋代,地方行政机构分为路、州、县三级。州一级行政长官通常派赴京官担任,而且一律“以文臣知州事”,称为“知州”,以避免像残唐五代那样出现藩镇割据的局面。离开汴京之前,苏东坡收到黄庭坚专门写来的一封信,劝他不要来,但苏东坡还是没有理会黄庭坚的建议,义无反顾地奔赴杭州。

刘仲敬在《经与史——华夏世界的历史建构》一书中评价苏氏兄弟代表的蜀党(与其相对的是程氏兄弟代表的洛党)时说:“他们嘲笑新党和洛党,因为他们觉得:没有哪一种制度注定比其他制度优越,虔诚的信念和乡民的愚蠢区别不大。……不能指望一劳永逸的解决方案,更不能用抽象的原则束缚自己,……他们鄙视腐儒,不是从法家和酷吏的角度,而是从名士和雅士的角度。他们的理想人物更像晏婴、王导和谢安,必须儒雅和事功兼备,并不佩服热忱和悲惨的殉道者。”

从朝廷上逃离,好似一次精心谋划的私奔,让他的身心感到一次畅快淋漓的洗礼,让他意识到自己身体里的激情还未曾泯灭,让他笑傲现实世界里的所有成见与约束,去绝然地投奔自己的梦想和希望。

题图:杭州西湖苏堤

·END·

大家 ∣ 思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系[email protected]