作者:老喻

来源:孤独大脑(ID:loneybrain)

1

运气是靠设计,

还是设计的残余物质?

运气可以设计吗?

众所周知,运气的特点就是不确定性,无法预测,难以把握。

如果运气可以设计,那还叫运气吗?

但有个人说可以。他在给儿子的信中说:

运气靠策划。

在那封信的开始,他提及了老麦考密克先生,说该人长着一颗能制造运气的脑袋,知道如何将收割机变成收割钞票的镰刀,他用收割机解放了美国农民,同时也把自己送入全美最富有者的行列。

老麦考密克先生说过一句深奥的名言:“运气是设计的残余物质。”

这句话听起来的确让人颇费脑筋,它是指运气是策划和策略的结果,还是指运气是策划之后剩余的东西呢?

我的经验告诉我,这两种意义都存在,换句话说,我们创造自己的运气,我们任何行动都不可能把运气完全消除,运气是策划过程中难以摆脱的福音。

写信的人是约翰·戴维森·洛克菲勒,1870年创立标准石油,1914年巅峰时,其财富总值达到美国GDP的2.4%(9亿美元,美国GDP365亿美元),折合今日值4000亿美元以上,被视为西方世界史上首富。

2

神秘的运气,

不可言说。

特别幸运的人,和特别不幸的人,都显得很相信命运。

运气好的人,在发表获胜感言的时候,都是先赞美运气。

例如美团的王兴在公司上市时,感谢乔布斯开创的智能手机时代,盖茨总是强调我们很幸运,出生在人类有史以来最好的时代;巴菲特则说自己中了子宫彩票。

运气不好的人,哀叹自己喝杯水都塞牙缝,感觉全世界都和自己对着干,身边每个人都是敌人派来的,好运气来到手边都不相信是真的,拿到手上都要往地上摔一下加以验证:你看,我说的吧,假的运气!

运气是如此重要,人们对运气如此迷恋,运气又是那么不可言说。

我们看到的运气方面的解释,要么陷入社会学的陈词滥调,要么陷入用数学和物理来为伪科学胡说八道。

由此倒是催生了庞大的“运气产业”。包括:风水、星相、(某些)心理学、成功学,旺夫班。

还有很多人,自己本来就是运气的“偶然样本”,作为“幸存者偏差”,到处去传播“偏见”。

以此开篇冒着巨大的风险,一方面我表现出雄心壮志,另一方面如果我以下的思考“不甚了了”,你不妨把本文也扔进上面的筐里。

3

一碗鸡汤,

幸运的配方。

Dr. Richard Wiseman写过一本叫《幸运的配方》的书,来分析幸运和超能力到底有没有关系。我从不相信超能力,作者既然觉得这个还值得讨论,他给出的配方也是比较鸡汤、但尚可入口的:

配方一:运气好的人会创造、注意机会,并在好运来临时采行动。

作者提及三种性格:

a、外向。

更多朋友,更多机会;

b、情绪紧张。

Wiseman做了个实验,约轻松型和焦虑型的人去咖啡馆访谈,结果轻松的人更容易发现故意放在地上的钞票;

c、开放度。

别局限自己,不限制自己,就会发现更多机会。

配方二:靠直觉和第六感作出“成功”的决定。

这一点不赞成不反对不评论。但是作者举的某个例子还可以,说是遭遇过烂人的女性们,起初大多有不太好的感觉,但又说服自己是不是想太多了,结果就是不好。

这是不是“事后归因”姑且不说,但别把感觉不爽的人纳入“核心圈”,这个我也深有同感。但是按照配方一,你又要有“开放度”,这咋办呀?

鸡汤从来不对自相矛盾负责。

配方三:就是相信自己有好运,心安理得地期待着。

相信自己有好运的人,容易相信别人是好人,就容易遇到好人,或者唤醒别人潜意识里的“好人”,对他表现得比较好;

认为自己倒霉的人,对身边的人充满了怀疑,令人厌倦,结果终至“一语成谶”。

此乃“皮格马利翁效应”。

配方四:将厄运转为好运。

丢了十块钱,安慰自己幸好丢的不是一百块。将好事或者坏事视为机会的“触发点”。

4

成功与运气,

随机和感恩。

在另外一本更加高大上的

《成功与运气》一书中,罗伯特·弗兰克总结了

运气的三条规律:

规律一,运气是可以放大的。

越是人生早期的关键节点,运气的放大作用越明显。加拿大青少年冰球运动员选拔系统在每年 12月 31日这天给年龄划线, 1月出生的球员就比 12月出生的更有可能获得那份年薪 3 100万美元的职业合同。

这个原理反过来,也正在摧残着中国的孩子和家长们。为了赢在起跑线上,升入名校,人们不断向前“偷跑”。

结果,大家就像站着看电影,所有的人都踮起脚来看,都累,都占不到便宜,运气的放大,也就无从谈起了。

规律二,运气是可以累加的。

比尔·盖茨当然有天赋也有努力,可是他如果不是正好出生在个人电脑第一波浪潮时代,正好进入全美唯一一所允许学生无限制访问具有“及时反馈”功能的计算机终端的私立学校,以及后面的一系列“正好”,个人电脑的主宰公司就不会叫“微软”。

这个话题正好呼应了乔布斯那个著名的演讲,你要主动地将人生的某些事情串起来,就像你怎么知道你的手机上好看的字体,来自一个嬉皮士大学生的一门字体设计旁听课。

规律三,竞争越激烈,运气越重要。

我们今天面对的市场是一个赢家通吃的市场。水平相当的两个人,运气上的差距若为 5%,收入上的差距可能高达 500%;同一类型的两个产品,性价比上的差距若为 5%,则可能直接导致差的那种被淘汰。

该书核心主题是,

那些看似微小的随机事件对我们生活的影响,远远超出了大多数人的想象。

研究结果显示,感恩能带来很多好处。它会让人们更快乐,更健康,拥有更好的人际关系,进而收获更多的尊重。

所谓感恩,就是运气好的时候感谢运气如此厚待,运气不好的时候感谢运气不杀之恩。

5

双罐模型,

实力与运气的计算。

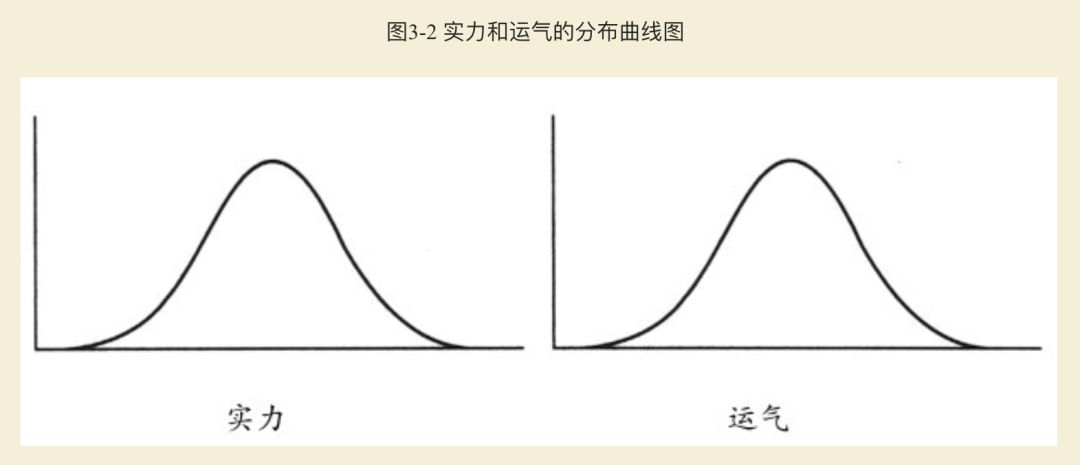

《成功与运气》一书,给出了运气的测算方法:双罐模型。

假设你有两个罐子,里面装满了小球,每个小球都有数字标号。一个罐子中的小球代表实力,另一个罐子中的代表运气,球上的数字越大越好。

然后你从两个罐子中分别取出一个球,将球上的数字相加。

下图显示的是,两个小球之和正好呈钟形曲线分布。这个模型能有助于我们更好地理解事件的本质。

赢家通常都是因为

两个罐子里的球都是最大数字。

葛拉威尔说,无数的成功故事告诉我们“人群中的异类之所以能够到达成功的金字塔,靠的不仅仅是实力,更是机遇和完全随机的有利条件”。

这正是双罐模型所揭示的道理。两个罐子里都是最大数。

当游戏被不断重复,运气那部分会逐渐稳定下来。

这只是一个简单化的模型。两个罐子并非是对称的。

比如看看是不是有回归现象,回归越明显,说明运气作用更大。保尔森的业绩回归,说明投资

领域“运气”很重要。

以上5节,都是从偏文的角度来谈“运气”,下面试一下偏理。

我们顺着双罐模型,往数学里稍微走远一点儿,里面还有一点点儿力学的东西。

6

概率模型,

运气降临+你的反馈。

运气的最大特点,是不确定性。

而

概率模型是对不确定现象的数学描述。

如前所述,运气本质上等于

“

运气降临+你的反馈

”。

概率,旧称几率,又称机率、机会率或或然率,是数学概率论的基本概念,是一个在0到1之间的实数,是对随机事件发生之可能性的度量。

概率常用来量化对于某些不确定命题的想法,命题一般会是以下的形式:“某个特定事件会发生吗?”,对应的想法则是:“我们可以多确定这个事件会发生?”。

确定的程度可以用0到1之间的数值来表示,这个数值就是概率。因此若事件发生的概率越高,表示我们越认为这个事件可能发生。

像丢铜板就是一个简单的例子,正面朝上及背面朝上的两种结果看来概率相同,每个的概率都是1/2,也就是正面朝上及背面朝上的概率各有50%。

这些概念可以形成概率论中的数学公理(参考概率公理),在像数学、统计学、金融、博弈论、科学(特别是物理)、人工智能/机器学习、计算机科学及哲学等学科中都会用到。

概率论也可以描述复杂系统中的内在机制及规律性。

(以上来自维基百科)

概率好玩儿的地方是,一方面它是如此强大,另一方面是我们只需了解最基本的两个基本概念,就足以应付这个现实世界了。

先来点儿

概率常识:

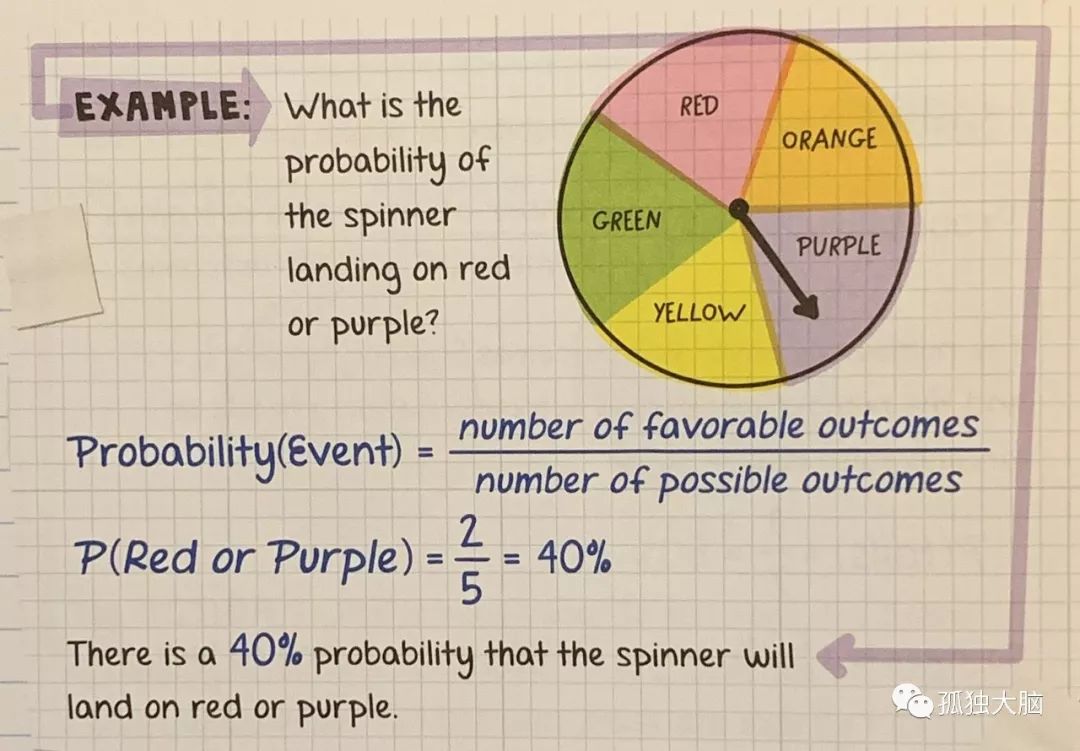

第一个基本概念:相互排斥事件

如果两个事件不可能同时发生,则这两个事件就是排斥事件。

例如上图的转盘游戏,指针落在红色或者紫色上,这两件事就是排斥的,你转动一次,不可能同时落在两种颜色上(不考虑临界点)。

如果事件A和B是排斥的,那么“事件A或B发生”的概率就是A发生概率和B发生的概率相加。

在上图中,落在红色上的概率是1/5,落在紫色上的概率是1/5,所以落在红色或者紫色上的概率就是2/5。

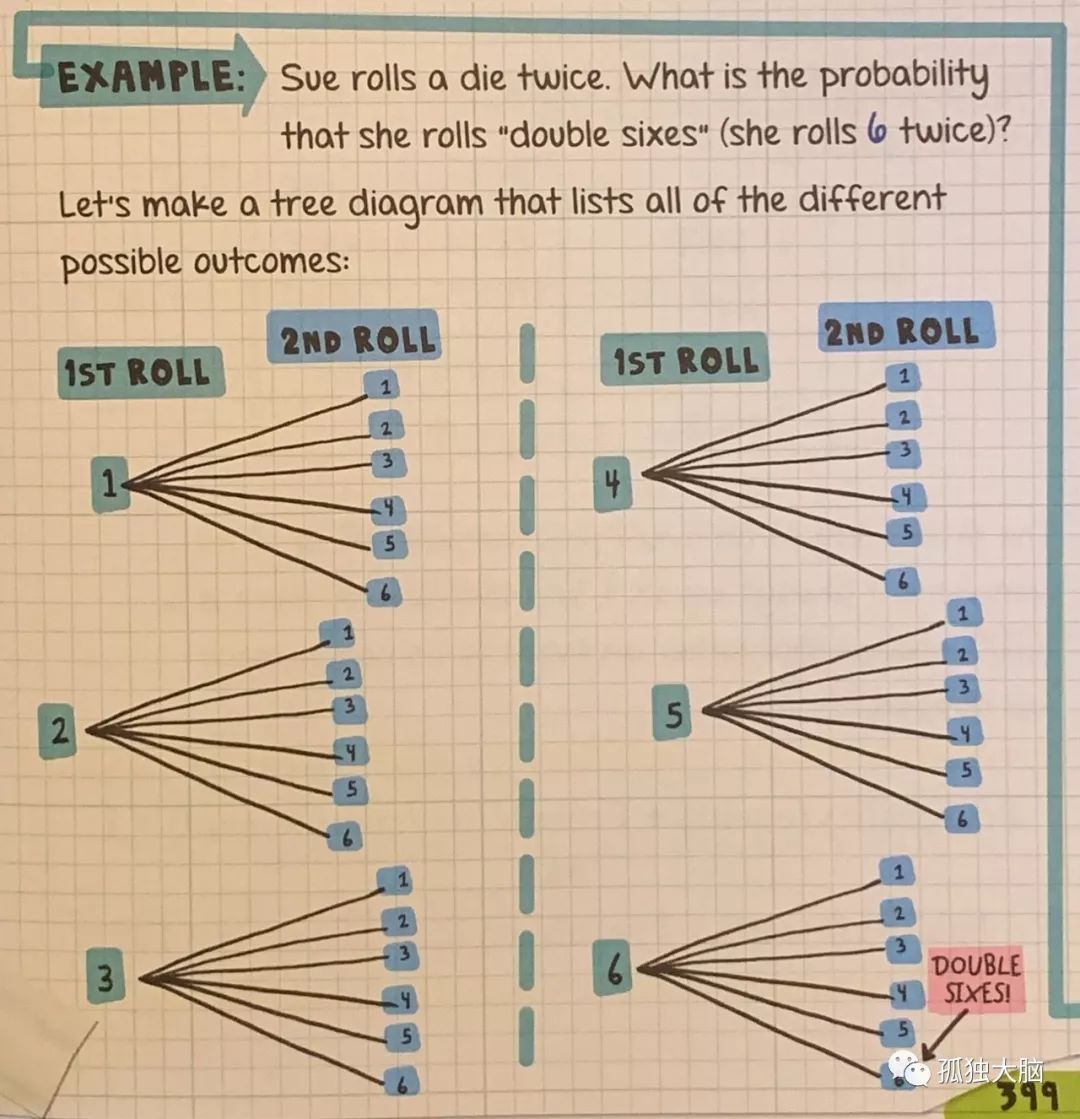

第二个基本概念:相互独立事件

相互独立事件: 事件A(或B)是否发生对事件B(A)发生的概率没有影响,这样的两个事件叫做相互独立事件。

严格来说,如果两个事件A和B同时发生的概率等于A发生的概率和B发生的概率的乘积,则这两个事件是独立事件。

如上图,常见的扔骰子游戏:如果你连续扔两次骰子,你有多大概率连续得到两个六?

上面的解答,是我从加拿大这边的一本中学数学辅导书里拿来的。这是一种“穷尽法”,也就是说,把所有可能发生的情况全部罗列出来,既直观又清晰,有利于我们理解概念的本质,如果仅仅记一下公式,其实毫无意义。

有人可能会说,天哪,你是在帮我复习中学数学吗?

事实情况是,就是这么简单的两个基本概念,现实生活中能够弄明白的,也许只有1/1000;能够以此作为决策依据的,更是万里挑一。

否则,谷歌就不会出下面这道题来挑选“天才”员工了,如下:

假设在一段高速公路上,30分钟之内见到汽车经过的概率是0.95。

那么,在10分钟内见到汽车经过的概率是多少?

这道题看起来简单,想明白不容易。最后做起来,又只需要上面两个最基本的概念即可。

7

控制运气的运气,

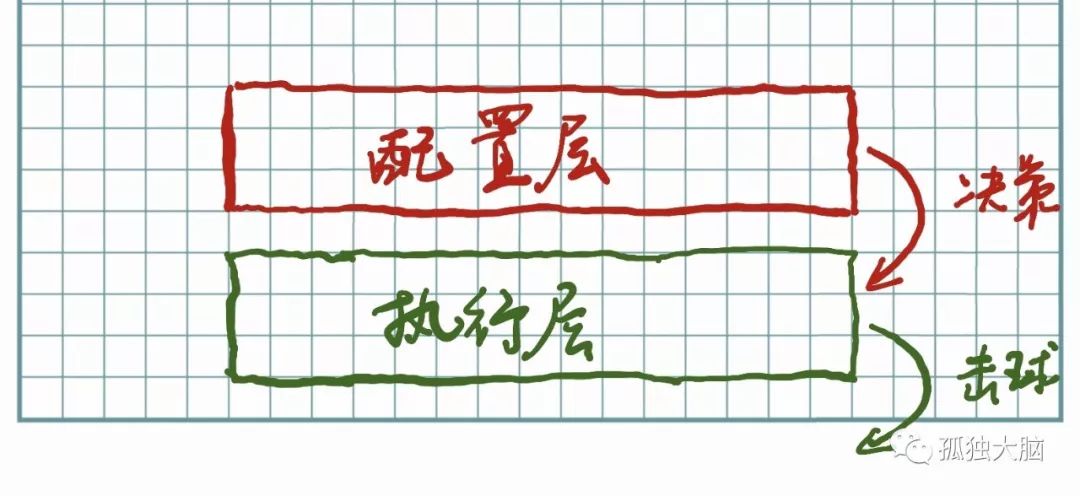

从执行层到配置层。

拉普拉斯说:

概率是用计算概括的常识

。

让我们回到我在《

混合算法

》里提及的案例:

泰德•威廉姆斯在他的《击球的科学》一书中这样描述道:对于一个攻击手来说最重要的事情就是等待最佳时机的出现。

巴菲特认为这句话准确道出了他投资的哲学,等待最佳时机,等待最划算的生意,它一定会出现,这对投资来说很关键。

泰德•威廉姆斯是过去70年来唯一一个单个赛季打出400次安打的棒球运动员。他的技巧如下:

第一步:把击打区划分为77个棒球那么大的格子。

第二步:给格子打分儿。

第三步:只有当球落在他的最佳“格子”时,他才会挥棒,即使他有可能因此而三振出局,因为挥棒去打那些“最差”格子会大大降低他的成功率。

如上图,

泰德•威廉姆斯的秘密在于,将自己的“概率世界”变成了两层。

一层是执行层:也就是他击球这个层面。

在这个层面,无论他多么有天赋,多么苦练,他的击球成功概率达到一定数值之后,就基本稳定下来了,再想提升一点点,都要付出巨大的努力。而且还要面临新人的不断挑战。

一层是配置层:也就是他做选择的这个层面。

他在配置什么呢?

挥棒击球的决心。

让我们继续用概率模型来分析。

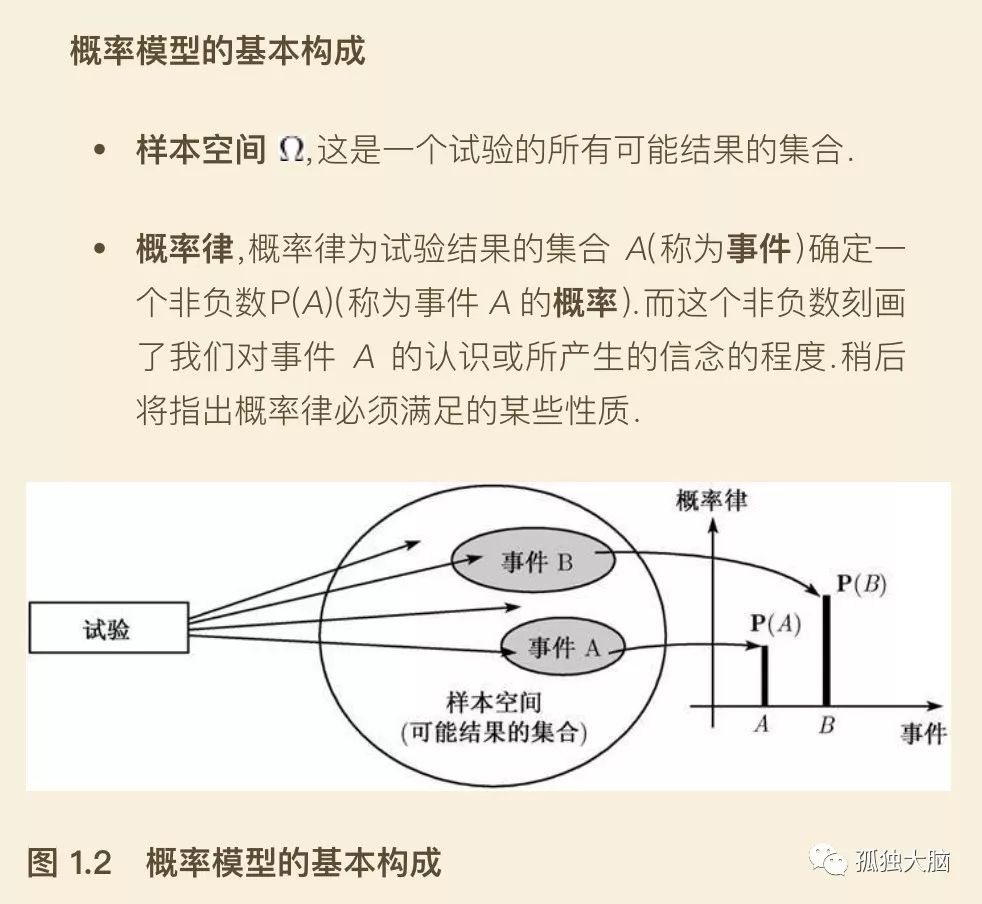

如上图:

a、“试验”可以视为对手,他是所有飞来的球的“发生器”;

b、“样本空间”里,包含了所有飞来的球,事件A就是球A,事件B就是球B;

c、“概率律”,在这个特定的隐喻里,我们是指A类球飞来的时候,假如

泰德•威廉姆斯挥棒的话,他的成功率。

(请注意,这里面有两个需要用概率来描述的指标,一个是飞来的球,一个是击球成功率,在此我简化了。)

如上图,假如所有的球只有A和B两种,A的成功概率较低,B的成功概率较高。

所以,在“样本空间”这个环节,我们可以对事件进行筛选:

-

当事件A发生时,我们什么都不做;

-

当事件B发生时,我们全神贯注地挥棒击球。

我们悄悄地将此前的双罐模型,变成了双层模型:

我们把原来的“运气罐子”,变成了配置层。“实力罐子”,称之为“执行层”。

如此一来,我们发现,伟大的球员是由杰出的决策能力(设计自己的运气)和强大的运动实力(实现自己的运气)共同造就的。

的确,我们并非完全被运气所操纵。

很多时候,

我们无法改变运气,但可以改变

运气的运气

。

8

红色球蓝色球,

对随机性的配置。

配置层只是“对坏球说不”吗?

远远不是。

为了论证这一点,我们来看一道有趣的微软面试题:

有100个红色球和100个蓝色球,请你任选组合将全部球放入2个罐中。放好后随机取一个罐子,再从此罐中随机取出一个球,如果取到红球赢100元钱,问如何组合放球能最大化赢钱机会?

看起来拿到红球的概率只有50%,在配置层你又不能对蓝球说不,该怎么办呢?

答案是:

在一个罐子里面只放一个红球,而把其它所有球全部放进另外一个。

解题思路:

-

这里面的秘密是罐子的随机性和球的随机性。每个罐子都有50%的被选可能性。

-

所以干脆令其中的一个罐子最大化,全部放红球,放一个就够了。

-

其它99个红球放去另外一个罐子,和100个蓝球“战斗”。

-

这样的话,你赚钱的概率是74.87%,远高于表面上应得的50%。

稍微跳跃一点儿,我们还可以想起田忌赛马,或者下面这个段子:

9

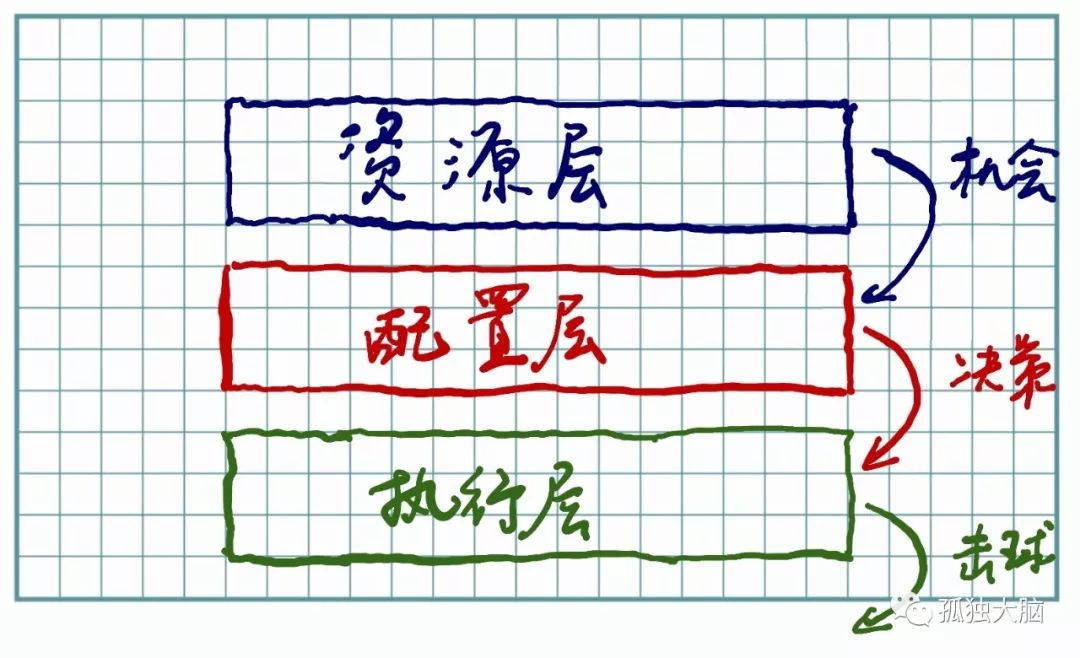

三层模型,

好运气的三个旋钮。

让我们回头,将开篇所提的运气的其它因素也放进来,包括机会,开放度,人脉等等,如此一来,我们得到一个“三层模型”:

如此以来,各路学家乱七八糟的理论和建议,就有了一个(看起来)清晰的架构了,而且,为概率分析搭建了可计算的框架。

第一层关键词:

获取资源,讲故事,为自己制造运势,正向的马太效应,保持开放性,交友的“开放度”,等等。

第二层关键词:

分配资源,理性,远见,计算,在球

将要

去的地方。两个字:将,要。本质上,也是分配概率。

第三层关键词:

做一个职业化的执行者,发挥个人独特优势。只要稳定在某个水准即可。例如你有52%的胜率,你稳稳地去实现即可。不管好坏,打出去,只管自己的正常发挥,以及不断提升。赢了开心,死了认命。

以我们开篇到此半句都没说的桃花运为例吧:

1、资源层

你要多交朋友,扩大交际圈,增加样本量,保持潜在对象的多样性与丰富度。

2、配置层

别见一个就All in,这哪里是相信缘分相信爱情,压根儿就是和概率对着干。在足够的样本量(不是鼓励花心哈,从普通朋友开始)基础上,作出相对理性的、尽量正确的决策。

3、执行层

这时候就是你大显身手、发光放电、死缠烂打的时候了。

有了这个框架,你会发现,桃花运的难题,90%出现在“三层模型”的战略层面,而非“击球”的技术环节。

例如:

-

圈子太小,样本量匮乏;

-

混淆资源层和配置层,爱一次伤一次;

-

该出手时含蓄扭捏。

简而言之,运气由三层构建,好运气取决于三个旋钮。最终结果决定于三层的整体完成度,而不是某一层的强大。

但是三层模型又不是一个简单的叠加的、递进的关系,它还有