书道追求的是一种精神,还原的是人的本性。

书受之于天象,出入于人之心相。

中国最优秀的文化精神正面临断层与消解,今天能普及众多的“大家”、“大师”,却不能挽救一个时代的浮躁。

真正意义上文人画与书法艺术已被曲解,取而代之的正是一种低俗的快餐式的流行文化的泛滥。

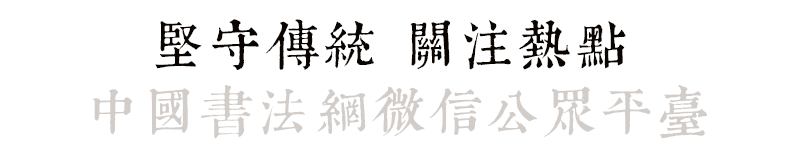

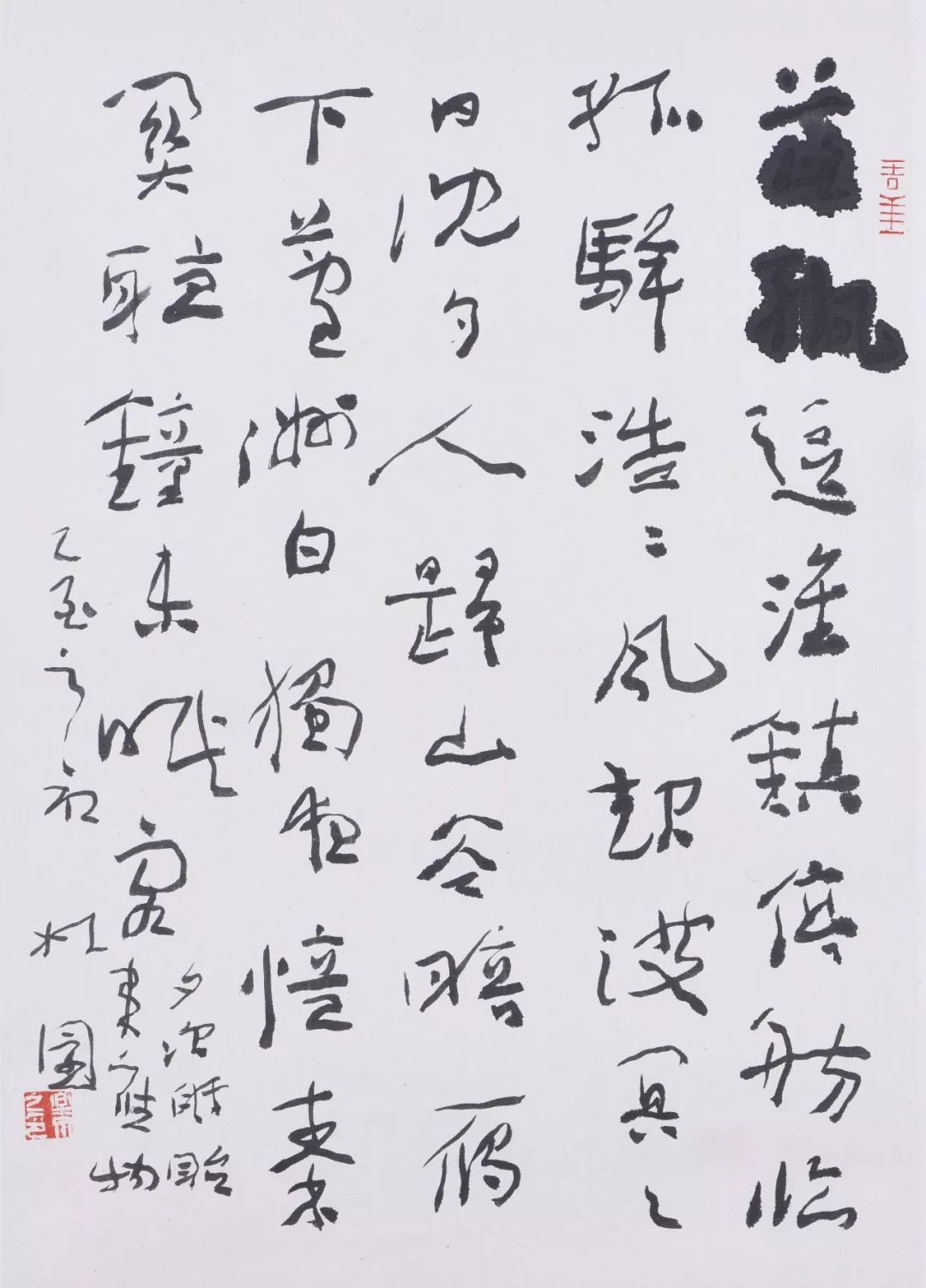

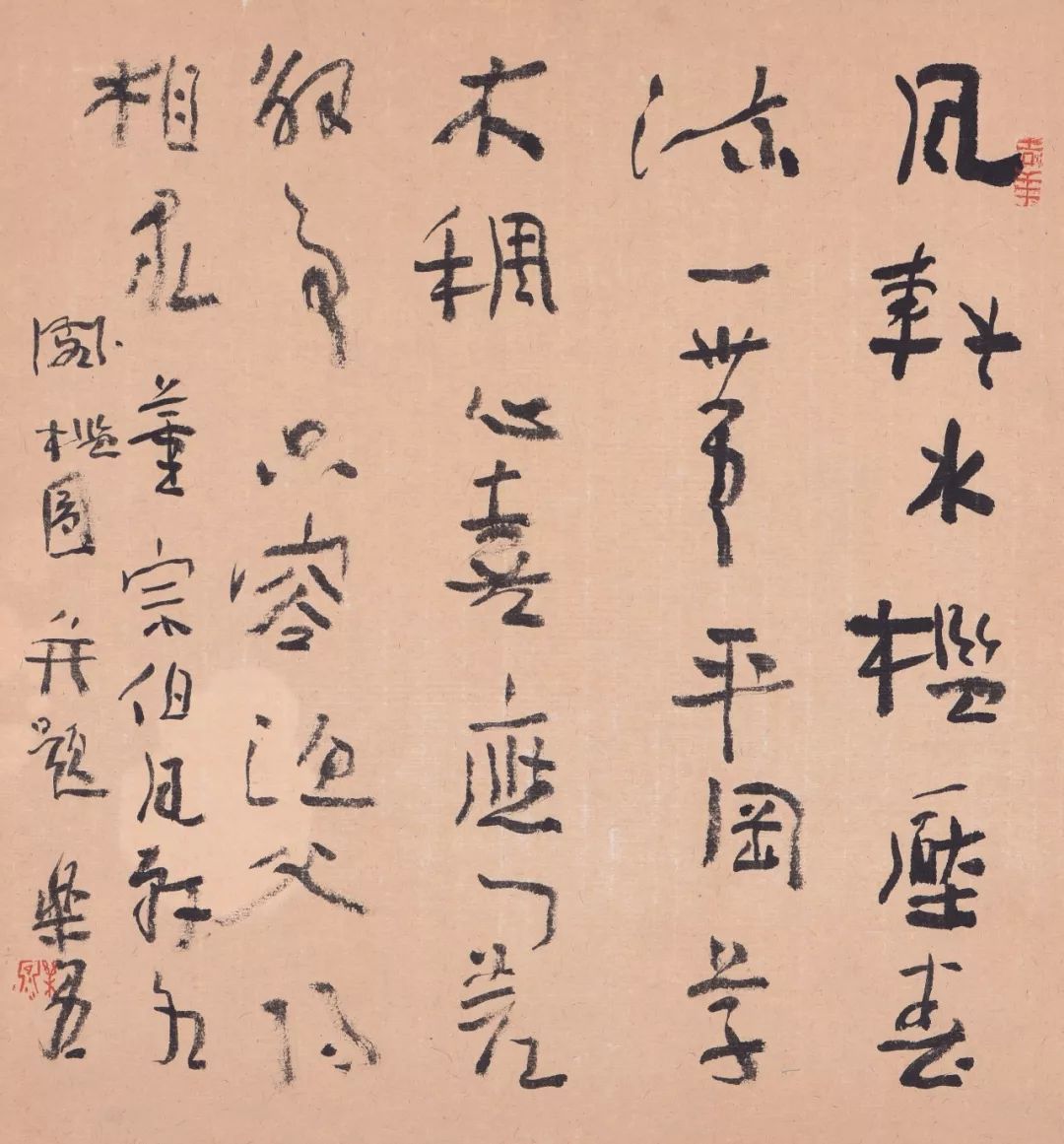

乐泉先生

“大”者,合天地自然之道,合自然运转之规律,虽小亦大。

凡不合此道的一切所见,其大亦小,其强亦弱。

人之才华,源于先天,造化于万物。万物有象。纳万象为一相,斯为一切艺术创造之因子。道法自然,自然生变,变而通,通而达,达而能化,乃艺术创造终级所指。故智者之书,必然书道。然纵观书史,能成大气者,毕竟“九牛一毛”也。

艺术当与人性、人格同参同修,方可开启灵慧之门。否则,纵然烟云满纸,色相万千,亦属空不见性。

日有所悟,时有长进,大多数人说你好未必真好。凡事用心过重都可能适得其反。古意盎然是一种内存的气息,做不出来。起笔落笔的空间就是一个气场。是心象的叠映。是腕底的乾坤。心随笔走,忘机便能见性。意沉笔虚,烟生锋涵,乃至虚灵不昧。故而内在的气象高于技法自身。内 心的空明是修出来的,是上乘的机缘。

本然,便是生命深处的一种复苏,一种自我救赎的方便法门,一种圆融,一种生命的承担。

无须每个人都成为伟大的书法家,然而,一个民族的书写,就是一个民族文化精神的律动,那便 是一种伟大的象征。

一个人的内在精神与本真气象。天地山川、万事万物,皆为书道本体外相的显现、纳入与融合。与一般意义上的书法,强调的字体本身对人性的束缚,强调技法上的惯性理念,以及通俗惯常审美意识,有着本质的区别。好比行走在不同轨道或不同时空段的两种景象,看似相近,却不相类也。

先贤有曰:

学诗贵在神悟,可得而可传者皆为死法。

我于书道的认知,得力于常年的渐修及随缘而至的“通感”;缘于先天的启示、后天的蒙养,及持之以恒的实践。得益于数十年淡泊自守,远离尘嚣,静心养怡。其实,与聪明与否无关。一切凡俗之念的泛起,常使我深以惭愧。我深知自己只是一个相对痴愚的草根而己。

“气过知天病,心平与物忘”,空坛留月,可纳天心。厚德载物,德佩天地。一切智慧皆缘于德。天地精神便是人类道德之总和,唯其是我们最终走向大道的唯一出路。

真正的书道精神,从不曾一刻离开或放弃过我们。我以一生的时间,印证与体验书道的内涵与精神特质。穷变态于毫端,合情调于纸上;明心见性,无间心手。乍阴乍晦,若隐若现,似春雨朝露;如冬日之平静、春日之和熙;或干裂秋风,润含春雨,或雪泥鸿爪,瞬息掠过。真切知会其内在之玄妙与契机,无论初次遭遇,亦或会意品赏。一切顺任自然,归于天意。此外,别无他解。

不同的感受可以触动生发内心思变的因子,这或许是创造的诱因之一。对象并未变,变的是你的眼、手、心,是你潜在的创造意识在启动,这就是创造的源动力。

心觉、视觉、听觉相通之处,便是灵觉的显现。灵觉是我们的内心走近大自然的唯一通道。人类以通感与大自然相生、相发、相融、相灭。

自然之美、天然之趣,可以净化心灵。潜在的机缘,刹那间的映现,不经意的偶然,这些都是心中的涟漪,笔底浮现的花。

我们需要生动而自然的书写,纸的感觉、手的感觉。笔好像在心间行走,随处感觉到不可捉摸的鲜活的意味。

一种本然意识的苏醒,让书写有了生命的呼吸。这与为创作而创作的现代书法有着明显的区分,现代人更注重于设计与表现手段,显然用心过重。

学习的目的,是为了创造。

得失之间无形提升了自身的创造力。就作品而言,没有创造意识的任何书写,都是僵化的,切不可做“书奴”。从有规律到无规律,是另一种组合和再生。所有的结果都在过程之中。我们在过程中领略、打破、发现、创造。这是思维空间的转换,属自然生变的过程。内心的“创造因子”得到了发挥,不断有新的发现,直至华彩焕然,从而发现自我,提升自我,扩大眼界。

从古至今,许多搞书法的人都在“自觉”跟随别人创造的模式走。表达需要技巧,但技巧并非唯一。所谓“以少少许胜多多许”。内在的气息,透过简淡的笔墨却可千变万化。这是艺术的魅力。与古人比肩,并不是最高的目标。我们的目标应更远,内心应更丰富。

视野开阔了,认识上有别于古人,腕底自然会有新的变化。学习品尝不同的表现手法,只能顺意而为,不可做作。心远,才能走的更远。

创造的前提首先是要有所发现,而发现自己则是最难的。发现自己,又能不断打破自己,最终解放自己,艺术逐渐得到化境,尤其难也。

要让自己眼界更宽阔些。千军万马都去写“二王”,肯定没意思。再现古人,无疑“书奴”一个。

书道要求由内而外的生发,与由表及里的触动。艺术张力是一个人内在精神的外延。因此内心修持显得格外重要。所有的手法,都是为了表达人的内在气象,即所谓的“心相”。

凡仅以技巧和手段的表达为目的的作品,均等而次之,不能成为上品。

我们需要关注思维、关注作品本身之外的空间。要看到字后面这个人为什么会这样写,为什么会出现这样的状态。一切皆为心象,艺术造化源于自然,修心则是我们的日课。练的是技术手段,修的是己心。这里的修是修身、养性,也是立品必要的奠基石。

(上文节选自《乐泉谈书道》)

作者简介

乐 泉

号拓园,万千莲花斋

系中国艺术研究院中国书法院首批研究员

中国书协会员、中华诗词学会会员

九三学社社员、主持拓园书道雅集

先后应邀在上海美术馆、北京今日美术馆

河南省美术馆举办个人书画艺术展览

图文来自网络,如有侵权请联系及时删除

业务联系电话:15899791715

————中国书法网微信公众平台————

关注热点,传播最及时的书画资讯;

坚守传统,打造专业书画权威平台。

投稿及广告推广合作请联系:

廖伟夫 13510562597(可加微信)

QQ:19689887

邮箱:[email protected]

往期经典

(直接点击标题可进入浏览)

书画高清资料

起居何如——米芾手札高清全集

倾仰情深——赵孟頫手札高清大图全集

起居佳胜——苏轼手札大全